日本の電気通信業界は、5G・IoTの普及により通信インフラの構築・保守ニーズが急拡大しています。その一方で、現場の担い手不足が深刻化。こうした背景から、外国人材を即戦力として受け入れるための「特定技能」制度が注目を集めています。

この記事では、電気通信分野における特定技能制度について、業務範囲・受け入れ要件・企業の義務までをわかりやすく解説します。

特定技能「電気通信」の制度概要

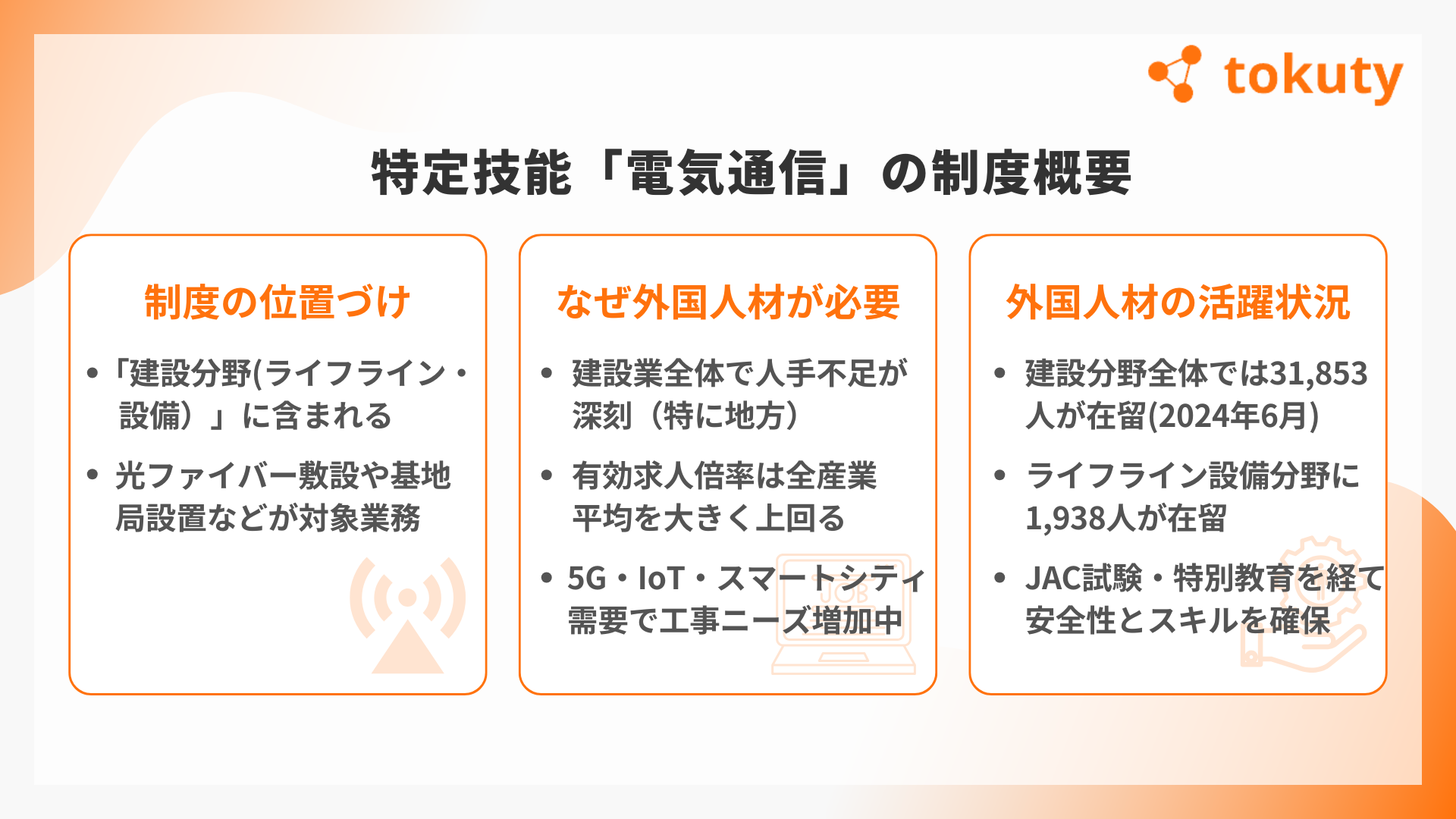

電気通信分野は、特定技能制度の中でも建設分野に含まれるカテゴリーとして位置づけられており、情報通信インフラを支えるための即戦力人材を受け入れることができます。

光ファイバーの敷設や基地局の設置など、現代のデジタル社会に不可欠な通信設備を現場で支える作業に従事するのが特徴です。

日本国内では、慢性的な担い手不足が続く中、これらの作業を担える外国人労働力の確保が重要視されています。そのため、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、在留資格「特定技能1号」を取得して働く道が整備されており、受け入れ企業側も制度に則った準備が必要です。

関連記事:【建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

制度の位置づけ

「特定技能」は、2019年に創設された在留資格で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れる制度です。

電気通信分野は、建設分野の「ライフライン・設備」区分に含まれており、光ファイバーの敷設や基地局設置など、通信インフラに関わる作業が対象となります。

なぜ外国人材が必要なのか?

建設分野では慢性的な人手不足が深刻化しており、特に電気通信工事の現場では人材確保が難しい状況が続いています。建設業全体の有効求人倍率は、全産業平均を大きく上回る高水準で推移しており、とくに地方では若年層の減少により担い手不足が顕著です。

一方で、5GやIoTの普及、スマートシティの整備などにより、通信インフラの工事需要は今後も増加傾向にあります。このような背景から、一定の技能と日本語力を備えた外国人材が、電気通信分野における即戦力として強く求められています。

参照:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)

ライフライン設備分野における外国人材の活躍状況

建設分野の「ライフライン・設備」区分では、2024年6月時点で1,938人の特定技能1号外国人が在留し、通信インフラや電気・配管設備の工事現場で活躍しています(出入国在留管理庁調査)。

建設分野全体での特定技能在留者数は31,853人であり、その中でも電気通信を含むライフライン・設備分野の人材は、特に都市部・地方の両方で安定的なインフラ維持に貢献しています。

これらの人材は、JACの評価試験や特別教育を経て、一定のスキルと安全意識を持って現場に従事しており、今後は特定技能2号への移行によって中核人材化する動きも期待されています。

参照:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数 (令和6年6月末現在)

特定技能「電気通信」の対象となる主な業務内容

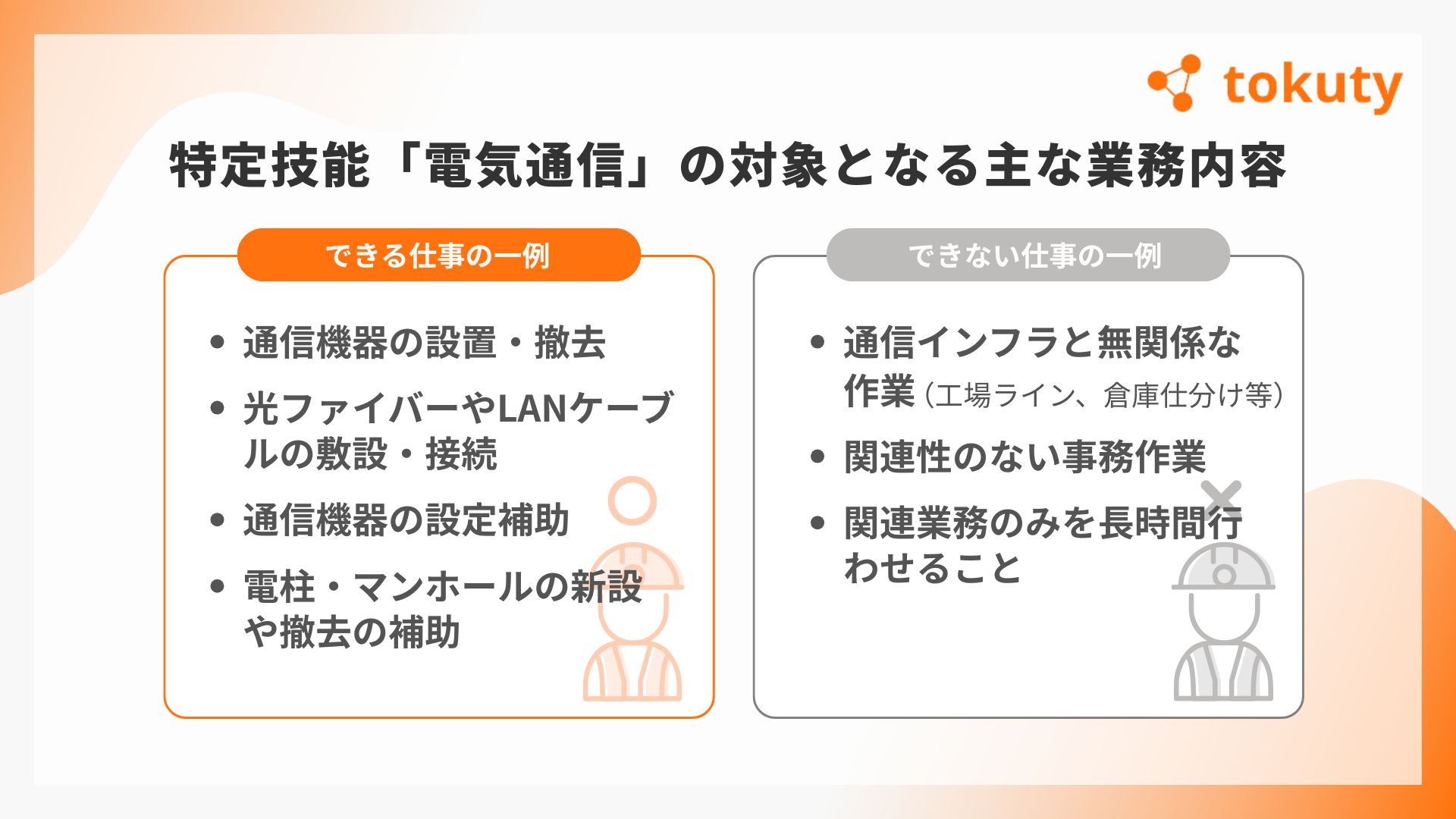

特定技能「電気通信」の在留資格で従事できるのは、通信インフラの構築・保守に関わる現場作業です。日本のデジタル社会を支える重要な業務であり、光ファイバーの敷設や基地局設置といった通信設備の整備が中心です。

ここでは、主な作業内容や、それに付随して認められている関連業務について詳しく解説します。業務範囲を理解することで、採用後のミスマッチや法令違反を防ぐことができます。

主な作業例

- 通信機器の設置・据付・撤去(アンテナ、サーバーラック等)

- 通信ケーブルの敷設・接続(光ファイバー、LAN等)

- 通信機器の設定補助作業

- 電柱やマンホールの新設・撤去、舗装工事の補助

関連業務もOK

作業に付随する以下のような業務も認められています。

- 部材・工具の運搬や準備

- 現場の清掃・整理整頓

- 測定器の保守・点検 など

関連業務のみを行わせることは不可です。主たる通信業務と組み合わせて従事させる必要があります。

特定技能外国人に任せてはいけない業務

特定技能「電気通信」の在留資格で従事できるのは、あくまで通信インフラ構築・保守の作業であり、制度で定められた範囲を超えた業務を任せることはできません。特に以下のような業務は、在留資格の趣旨に反するため従事させることができません。

- 通信インフラと無関係な一般作業(工場ライン業務、倉庫仕分けなど)

- 主たる業務に関係しない事務作業(データ入力、営業補助など)

- 関連業務のみを長時間行わせること(清掃・片付け・運搬などが中心になる場合)

- 他分野の建設作業(土木や建築の作業で、ライフライン区分に含まれない業務)

特定技能の業務範囲を逸脱すると、在留資格の取消や企業への指導対象となる場合もあるため、業務内容の設計・割り当てには十分な注意が必要です。

「電気通信」の特定技能人材になるための条件

電気通信分野で特定技能外国人として働くには、国が定める一定の要件を満たす必要があります。採用の可否を判断するうえでも、企業側がこの要件を正しく理解しておくことは不可欠です。

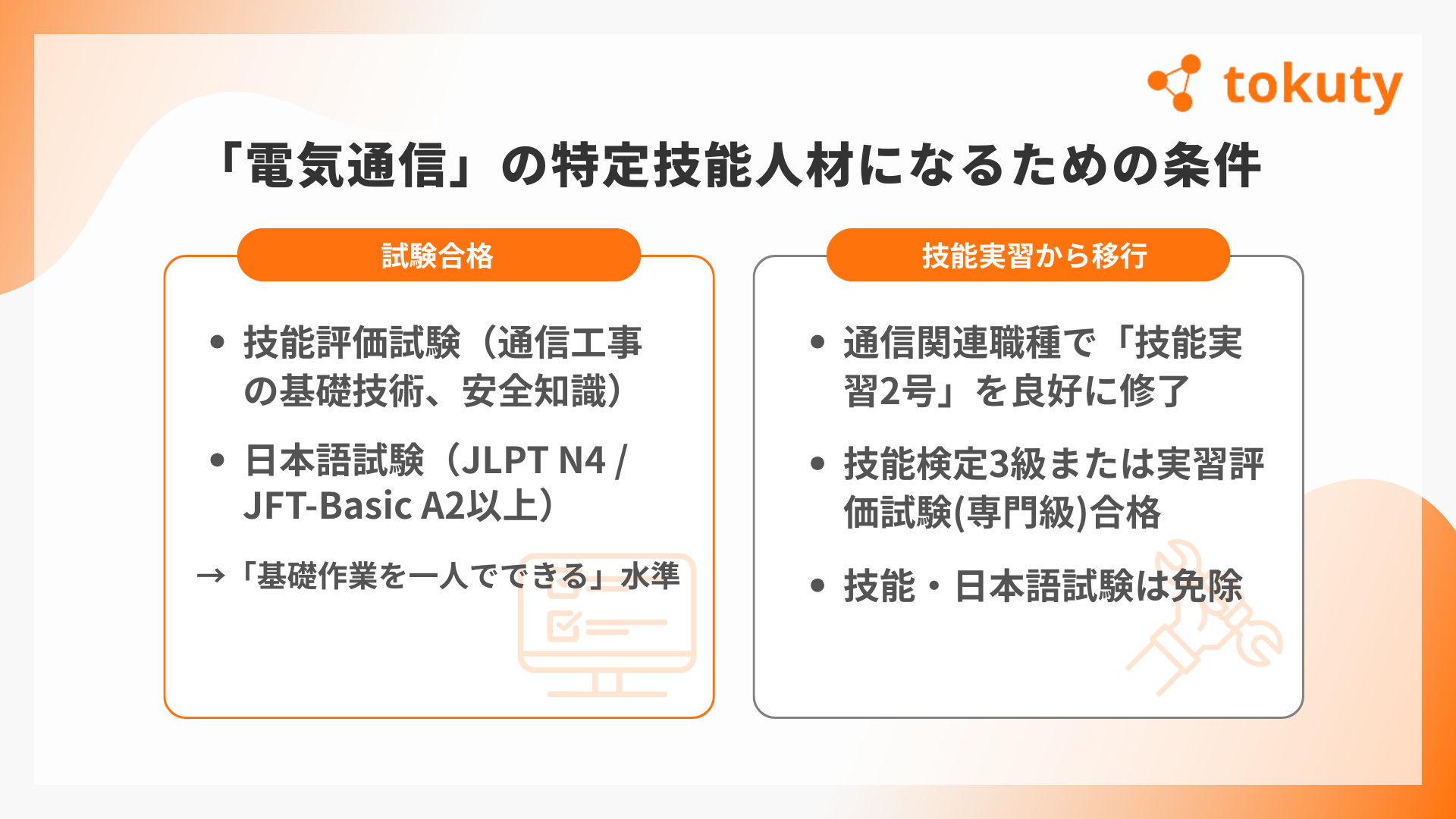

具体的には「試験合格ルート」と、すでに日本で技能実習を経験している人材が対象となる「移行ルート」の2通りがあり、それぞれで必要な書類やプロセスが異なります。ここでは、両方のルートについて分かりやすく解説します。

ルート①:試験に合格する

海外に在住している人材や、日本に留学や別の在留資格で滞在している人材が特定技能「電気通信」を取得するには、まずは試験に合格する必要があります。

試験は2種類あり、ひとつは電気通信工事に関する知識と技術を問う「建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)」、もうひとつは一定の日本語能力を証明する「日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)」です。

技能評価試験では、通信ケーブルや機器の取り扱い、安全な配線方法、使用工具の名称・使い方など、現場で作業をこなすための基礎技術が求められます。

実技試験では、光ファイバーの接続やLANケーブルの加工・取付けといった作業が含まれており、「一人で基礎的な作業をこなせる」レベルの即戦力が想定されています。

また、日本語試験では、現場の指示や安全確認のやりとりを理解できるレベルが必要です。具体的には、「このケーブルを引いてください」「5分後に休憩です」「危ないので注意してください」といった基本的な会話や掲示物を理解できることが求められます。

JLPTではN4以上、JFT-BasicであればA2水準以上が目安となります。

どちらの試験も日本国内だけでなく、フィリピンやベトナムなど海外でも実施されており、企業が海外から人材を採用する際の重要な入口となっています。

ルート②:技能実習2号から移行する

すでに日本国内で「技能実習2号」を修了した外国人が対象となるのが、この移行ルートです。

通信線路工事や通信機器工事など、特定技能「電気通信」の業務内容と密接に関連する職種で技能実習を行っていた場合に限り、技能評価試験と日本語試験の両方が免除されます。

移行するには、「技能検定3級」または「技能実習評価試験(専門級)」に合格していること、技能実習の修了が「良好」であることが必要です。

また、在留資格の変更申請には、雇用契約書や報酬に関する書類、支援計画書など、企業側が用意すべき提出書類も多くあります。事前に必要書類を確認し、在留期限内に申請を行うことが重要です。

特定技能「電気通信」の企業が果たすべき義務

特定技能外国人を受け入れる企業には、通常の雇用契約に加えて、法律で定められた独自の義務があります。特に建設分野では、技能の可視化や支援体制の整備が求められており、適正な制度運用が企業側にも強く求められます。

ここでは、特定技能「電気通信」の外国人を雇用する際に企業が果たすべき主な義務として、CCUSへの登録、JACへの加入、支援計画の策定・実施の3点を中心に解説します。

① CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録

特定技能「電気通信」は建設分野に該当するため、受け入れ企業と外国人技能者の両方が「CCUS(建設キャリアアップシステム)」への登録を行う必要があります。

これは、国土交通省が推進する技能の可視化制度で、登録された技能者にはICカードが発行され、保有資格や就業履歴などが一元的に管理されます。企業は適切な評価とキャリア形成を支援する責任を負います。

② 建設技能人材機構(JAC)への加入

特定技能の建設分野では、JAC(建設技能人材機構)への加入も必須です。企業はJACに会員登録を行い、所定の「受入負担金」を支払う必要があります。

負担金は試験制度の運用や制度全体の整備・改善に使われており、制度の持続性を支える仕組みの一部となっています。JACに未加入のまま特定技能人材を雇用することはできません。

③ 支援計画の策定・実施

企業は、外国人材が円滑に日本社会で生活・就労できるように「支援計画」を策定し、実行する義務があります。支援内容は10項目にわたって定められており、自社で直接対応するか、登録支援機関に委託するかを選択できます。

支援内容には、日本語での事前ガイダンスや、空港送迎・住居確保支援、日本語学習の機会提供、苦情相談体制の整備、地域住民との交流支援などが含まれます。制度上の義務であると同時に、外国人材の定着や職場トラブル防止にも直結する重要な取り組みです。

特定技能「電気通信」の採用から就労までの流れ

特定技能「電気通信」分野で外国人材を採用する場合、企業は以下のステップに沿って手続きを進める必要があります。

① 求人の準備と採用活動

まずは、自社で必要とする業務内容と人材要件を明確化し、外国人向けの求人を準備します。海外人材紹介会社や登録支援機関を活用することで、適切な人材とマッチングしやすくなります。

② 技能・日本語試験の確認

採用候補者が特定技能1号の試験(技能評価試験・日本語試験)に合格済みであるかを確認します。合格証明書がある場合は、その写しを取得しておきましょう。合格前の場合は、試験日程や受験サポートについても企業側が把握しておくとスムーズです。

③ 受入体制・支援計画の整備

企業は、住居の確保や支援計画の策定など、就労後に必要な生活支援体制を整えておく必要があります。登録支援機関に依頼する場合も、委託契約を事前に結んでおきましょう。

④ 在留資格「特定技能1号」の申請

日本国内外の入国管理局に対し、「在留資格認定証明書交付申請(海外在住の場合)」または「在留資格変更許可申請(国内在住の場合)」を行います。申請には雇用契約書や支援計画書などの書類が必要です。

⑤ 入国・就労開始

在留資格の許可が下りたら、外国人材は日本に入国し、就労を開始します。入国後も継続的に支援を行い、定着や職場環境のフォローアップに努めることが重要です。

外国人材を受け入れる際のよくある課題と対処法

特定技能制度を活用して外国人材を採用する企業が増える一方で、受け入れ現場では「言語が通じない」「文化が違う」「すぐ辞めてしまう」といった課題に直面することもあります。

本章では、実際によくあるトラブルとその解決策を3つの視点から整理し、円滑な受け入れと定着を実現するためのヒントをご紹介します。

言語の壁とコミュニケーション不足

外国人材を受け入れる際に最も多いのが「指示が通じない」「報連相が不十分」といった言語面でのトラブルです。これにより作業ミスや安全リスクも生じかねません。

対処法としては、やさしい日本語での指示、写真や動画を使ったマニュアル整備、翻訳ツールの活用などが効果的です。加えて、定期的な面談で理解度を確認する仕組みも有効です。

文化・生活習慣の違いによるトラブル

ゴミ出しルール、騒音、宗教的な配慮など、生活面のトラブルは意外と多く見られます。こうした摩擦を防ぐには、多言語対応の生活ガイドの配布や、入居サポート+地域との連携が有効です。

また、配属先の同僚にも文化的背景を共有しておくと、現場での理解と配慮が進みやすくなります。

定着率の低下・社内体制の未整備

「数ヶ月で退職してしまう」「社内で孤立してしまった」という事例も少なくありません。この背景にはキャリアの不透明さや日本語力への不安、人間関係の問題があります。

メンター制度の導入や、キャリアパスの提示、日常会話レベルの日本語学習支援が定着率向上に寄与します。

また、現場側にも制度理解の研修を実施し、企業全体で受け入れる姿勢を作ることが重要です。

まとめ|電気通信分野の即戦力を確保する制度活用を

情報通信インフラの維持・発展において、特定技能「電気通信」分野は重要な役割を果たしています。慢性的な人材不足が続く中、技能と意欲を持った外国人材の受け入れは、企業にとって大きな戦力となり得ます。

制度を正しく理解し、必要な受け入れ準備を整えることで、円滑な就労・定着が実現しやすくなります。今後さらにデジタル化・5Gインフラ整備が進む中で、早期に制度を活用し、企業競争力の強化を図っていきましょう。