昨今、建設業界では職人不足が深刻化し、熟練技術が継承されにくい状況が続いています。そんな中、2019年にスタートした「特定技能制度」は、一定の技能と日本語力を備えた外国人の力を取り込むことで、この課題を解決しようと注目されています。

本記事では、特に高度な技術が求められる建築板金分野に焦点を当て、制度の仕組みから実際の採用フローまでを丁寧にご案内します。

この記事でわかること

まずは「特定技能制度」の全体像と導入メリットをわかりやすく解説し、続いて建築板金分野で実際に求められる業務内容や必要な技能試験、日本語要件とその対策方法について詳しくご紹介します。

さらに、採用手続きの流れと必要書類のポイントを押さえ、最後に受け入れ体制を整備して外国人労働者の定着と現場の生産性向上を実現するコツまで、順を追って丁寧にお伝えします。

特定技能「建築板金」の基礎知識

この章では、特定技能制度の仕組みや建築板金分野が対象に含まれる理由、実際の受け入れ状況について、背景と現状を踏まえながら詳しく解説します。

特定技能制度とは?制度創設の背景と2つの在留資格

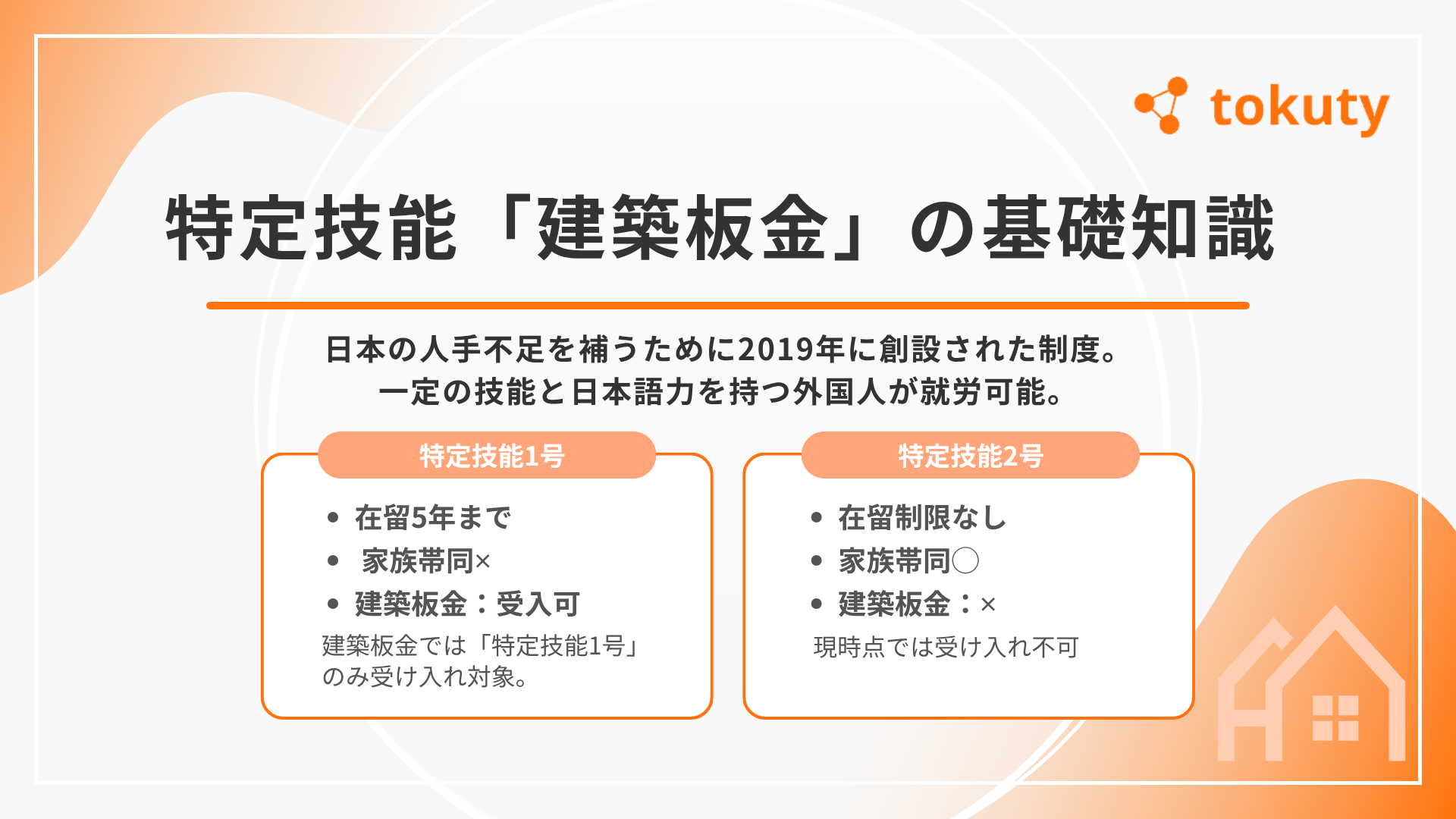

特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するため、2019年に導入された在留資格制度です。単なる一時的な労働力ではなく、一定の技能・知識・日本語能力を持った外国人を即戦力として受け入れることを目的としています。

制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は比較的基本的な業務に従事する人材が対象で、在留期間は通算5年まで。家族の帯同はできません。

一方、2号はより熟練した技能を有する人材が対象で、在留期間の更新が可能であり、条件を満たせば配偶者や子どもを日本に呼び寄せることもできます。

特定技能は、技能実習制度とは異なり「人材育成」ではなく「即戦力の確保」を主目的とする制度であり、企業が直接雇用契約を結ぶ点が特徴です。

建築板金が特定技能の対象に含まれる理由

建築板金は、屋根や外壁、雨どいなど建物の金属部材を加工・取り付ける職種で、高い精度と技術力が求められる専門分野です。建物の防水性・耐久性・美観を支える重要な役割を担っており、施工品質によって建築物の寿命や快適性が左右されると言っても過言ではありません。

しかし現在、建築板金を担う職人の高齢化が進行し、若年層の担い手が減少していることが大きな課題となっています。

こうした現状を受けて、国は建築板金分野を特定技能制度の対象職種に指定し、外国人材の受け入れによって現場の活性化と技術継承を図る方針を打ち出しています。

技能を持った外国人の参入により、職場の多様性が進むと同時に、若手職人への技術伝承が円滑に進むことも期待されています。

建築板金における特定技能外国人の受け入れ状況と注意点

2024年12月時点で、建設分野全体における特定技能1号の在留外国人数は38,365人に達し、半年前から6,500人以上増加しています。建築板金分野でも技能実習を修了した人材を中心に、特定技能1号の受け入れが徐々に広がってきています。

一方で、建築板金分野における特定技能2号在留者は現時点ではほぼ存在していません。ただし、建設分野全体では2号取得者がわずかにおり、2024年12月時点で建設分野全体の特定技能外国人のうち、2号は213名に留まるという統計もあります 。

現場からは「熟練人材を長期的に確保したい」という声が上がっており、建築板金分野でも2号制度の対象拡大に期待する声がちらほら聞かれるようになっています。

参照:出入国在留管理庁|【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数

参照:出入国在留管理庁|【第1表】国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能2号在留外国人数

特定技能「建築板金」の対象業務と必要な技能

この章では、建築板金分野において外国人材が実際に従事できる業務内容と、それに必要とされる技能や資格について解説します。現場で求められるスキルを正しく理解することが、円滑な採用・配置に繋がります。

対象となる業務内容

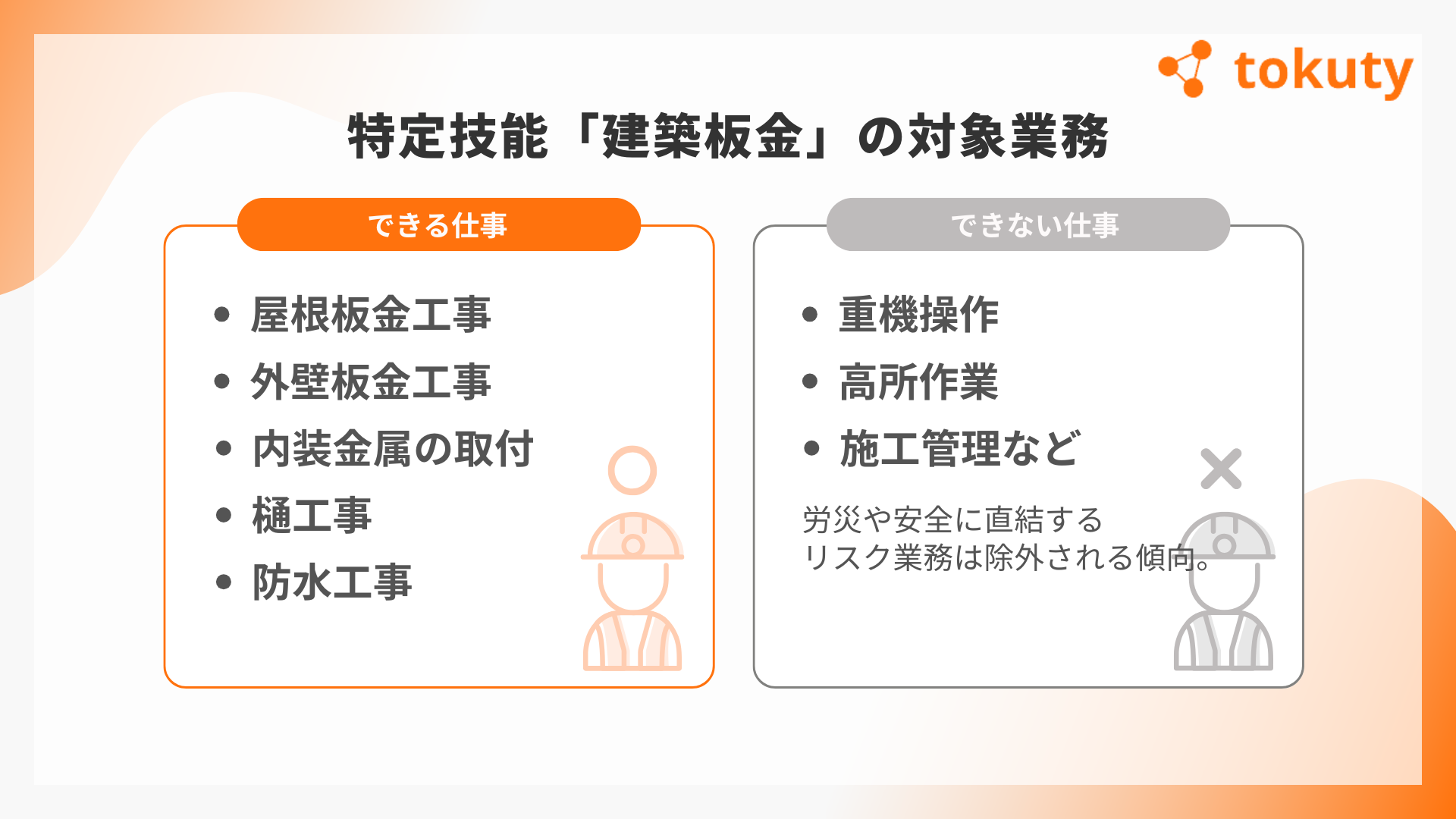

特定技能「建築板金」で従事可能な業務は、国土交通省が定めた基準に基づいています。主な業務には以下が含まれます:

- 屋根板金工事:金属製の屋根材(瓦棒葺き、立平葺き等)の加工および取り付け

- 外壁板金工事:外壁パネル・サイディング等の金属素材の施工

- 樋工事:雨樋の設置、取り替え、修理などの排水系統工事

- 内装板金工事:キッチンまわり、天井裏などの内装部分における金属加工・取り付け

- 防水板金工事:金属素材を使った雨仕舞・防水施工(フラッシング、立ち上がり施工など)

これらの業務は、熟練した日本人職人による指導のもとで実施され、正確な寸法取りや板金工具の扱い、安全管理の意識が重要とされます。

必要とされる技能レベルとスキルの例

建築板金の現場では、以下のような実践的スキルが求められます:

- 板金バサミ・金切りバサミ・リベットなどの道具を正しく使える

- 施工図・展開図を読み取ることができる

- 金属の熱伸縮や風雨対策を踏まえた施工ができる

- 作業の安全性・耐久性を意識して工程を進められる

これらの技能は、建設分野特定技能評価試験(建築板金)を通じて確認されます。合格するには、事前の訓練や技能実習での経験が非常に役立ちます。

従事できない業務と注意点

特定技能「建築板金」では、建設分野のうち「建築」や「ライフライン・設備」など制度上許可された業務区分に基づき、就労範囲が明確に定められています。許可されていない作業に従事させることは制度違反となるため、業務内容の線引きには注意が必要です。

たとえば、以下のような業務は建築板金の技能評価試験や制度上の対象外とされており、原則として特定技能1号の建築板金従事者に行わせることはできません。

- 溶接作業:鉄骨部材などの溶接・切断作業(アーク溶接・TIG溶接など)は、板金作業とは別技能とされており対象外です。

- 建築構造材の加工・組立:木材や鉄骨などの構造部分を加工・施工する作業(いわゆる「大工」「鉄骨工」の範囲)は対象外です。

- 施工管理・現場監督業務:工程管理、安全管理、材料発注や職人の配置などのマネジメント業務は行えません。

- 足場の組立・解体:「とび」職種に分類される作業であり、建築板金の範囲には含まれません。

このように、建築板金作業と一体化しやすい業務であっても、制度で定められた範囲を超える作業は従事不可とされています。

実務ではつい頼みたくなる内容もあるかもしれませんが、受け入れ企業としては「できること・できないこと」を明確に社内共有し、制度違反を防ぐ体制づくりが重要です。

特定技能「建築板金」の日本語能力要件

現場作業では、指示の理解や安全確保のために一定の日本語力が求められます。この章では、必要な日本語水準や試験内容、受け入れ後のコミュニケーション支援について詳しく解説します。

求められる日本語レベルと試験区分

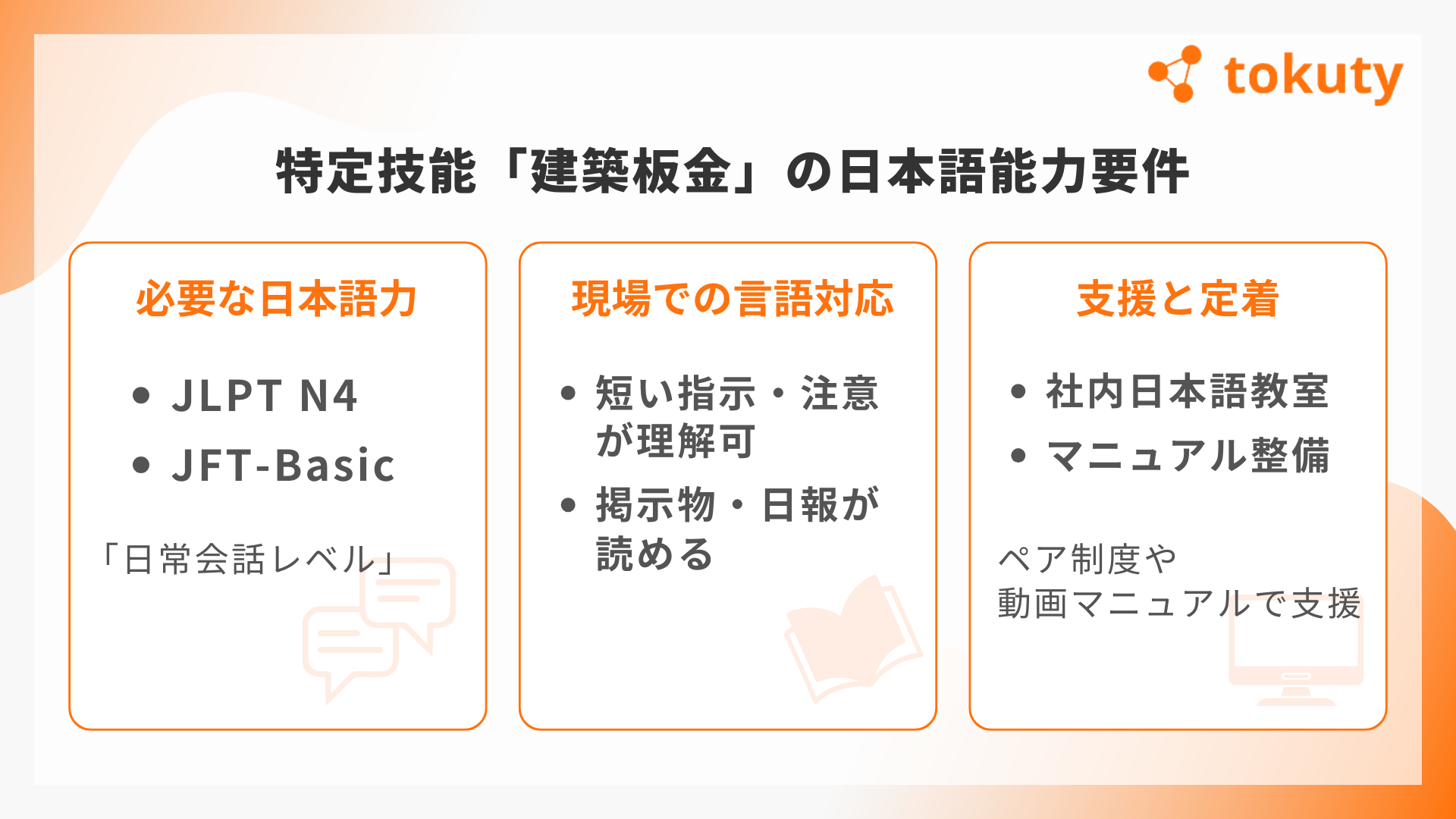

特定技能1号で就労するためには、国が指定する日本語能力試験に合格することが必要です。基本的には「JLPT(日本語能力試験)N4相当以上」または「JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)」への合格が条件となります。

N4相当とは、日常生活に必要な基本的な日本語の理解ができるレベルを指し、現場での簡単な指示や報告、挨拶、危険表示の読み取りができる程度が目安です。

N4レベルってどれくらい? 現場で通用する日本語力

特定技能1号では、原則として「JLPT(日本語能力試験)N4」または「JFT-Basic(日本語基礎テスト)」への合格が求められます。N4レベルとは、日常的な会話や読み書きがある程度できる水準で、簡単な会話、基本的な文章の読解、指示の理解などが可能な状態です。

たとえば、現場での「これ持ってきて」「ここを止めておいて」「気をつけて」などの短い指示が理解できることが前提になります。また、業務日報や掲示物、安全標識など、簡易な日本語表現が読めることも求められます。

ただし、実際の現場では早口の指示や専門用語、方言交じりの会話なども多いため、N4に合格していても最初からスムーズに対応できるとは限りません。そのため企業側が就労前・就労後に継続的なフォローを行い、「現場で通じる力」へと引き上げるサポートが重要となります。

現場での日本語支援とコミュニケーション対策

合格して入社した後も、実際の作業や報連相(報告・連絡・相談)には継続的な日本語支援が欠かせません。とくに建築板金の現場では、安全性を確保するための口頭指示や注意喚起の伝達が重要です。

効果的な取り組みとしては、社内での日本語教室、多言語対応の業務マニュアルの整備、日本人スタッフとのペア制度、イラストや動画を活用した作業手順の可視化などが挙げられます。こうした工夫により、外国人材の早期定着と現場の安全性・生産性の向上につながります。

建築板金の特定技能受け入れ条件とは

ここでは、建築板金分野で特定技能外国人を受け入れる際に必要となる制度上の条件について、外国人本人と受け入れ企業の双方の観点から整理します。日本語能力を証明するだけでなく、法的な要件や申請の流れを正しく理解しておくことが大切です。

関連記事:建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

外国人労働者に求められる条件

建築板金分野で特定技能1号として就労するためには、まず「建設分野特定技能評価試験(建築板金)」と「日本語能力試験(JLPT N4またはJFT-Basic)」の両方に合格していることが原則となります。

ただし、過去に技能実習2号を良好に修了し、「ダクト板金」または「内外装板金」の作業に従事していた方については、これらの試験が免除される特例が設けられています。

また、特定技能1号の在留期間は通算5年間と定められており、この間に業務経験を積みながら、職場への定着と技能向上を目指すことが求められます。家族帯同はできませんが、在留資格の更新は可能です。

受け入れ企業に求められる条件

建築板金分野で外国人を受け入れる企業側にも、制度上いくつかの要件が定められています。まず、受け入れ企業は「建設業許可」を取得している必要があります。

さらに、技能・就業履歴を一元管理するため、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録が必須です。このシステムは、外国人材の評価や処遇の公正性を担保するためにも重要な役割を果たします。

また、日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能や実績に応じた昇給制度を設けることが求められます。これらの内容はすべて「建設特定技能受入計画」として文書化し、国土交通省の認定を受ける必要があります。

受け入れ手続きの流れ

受け入れの手続きは以下のステップで進行します。まず企業が「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通省の認定を受けます。その後、出入国在留管理庁に対して「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

認定証明書が発行されたら、外国人本人は自国の日本大使館・領事館でビザを取得し、日本に入国します。入国後は、企業が「特定技能所属機関」として受け入れ体制(生活支援・業務支援など)を整える必要があります。

また、提出した受入計画が適切に実行されているかどうかについて、国土交通省やその委託機関による定期的な監査・確認が行われます。

特定技能「建築板金」の採用手続きと必要書類

制度上の要件を満たしていても、実際に外国人材を採用・就労させるには、定められた手続きと必要書類を正しく準備することが重要です。ここでは、採用までの具体的なステップと、準備しておくべき主な書類について解説します。

採用までの基本的な流れ

特定技能「建築板金」の外国人材を採用する際、企業はまず「建設特定技能受入計画」を策定し、国土交通省の認定を受ける必要があります。その後、入国管理局(出入国在留管理庁)に対して「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

証明書が発行されると、外国人本人が現地の日本大使館・領事館でビザを申請・取得し、来日できるようになります。入国後は、企業が所属機関として生活支援・就労支援を行う体制を整えたうえで、就業が始まります。

採用にかかる期間は通常3〜6か月が目安ですが、書類不備や手続きの遅れがあると大きく延びることもあるため、余裕を持った準備が重要です。

主な必要書類とその内容

採用手続きに必要な書類は多岐にわたりますが、特に以下の項目は確実に準備しておく必要があります。

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 雇用契約書の写し(労働条件通知書など)

- 企業の登記事項証明書・決算書類

- 特定技能評価試験および日本語試験の合格証明書(または免除証明)

- 建設特定技能受入計画書類(国土交通省認定済のもの)

これらは法務省・出入国在留管理庁・国土交通省が定める様式に沿って提出する必要があり、不備があると審査に時間がかかる場合があります。

制度に沿った運用と注意点

採用後も、制度に則った適正な雇用管理が求められます。特定技能所属機関としての企業は、定期的な報告義務(雇用状況、支援内容の報告など)を履行しなければなりません。

また、労働基準法や社会保険制度への加入、日本人との均等待遇、安全教育の実施なども求められます。これらを怠ると、是正指導や受け入れ停止といった行政処分の対象となる場合があるため、法令順守を徹底することが重要です。

まとめ

特定技能「建築板金」は、深刻な人手不足に直面している建設業界にとって、即戦力となる外国人材を確保できる貴重な制度です。

技能試験や日本語要件、企業側の制度対応など、クリアすべき条件は多いものの、制度を正しく理解して準備を進めれば、安定的な人材確保と現場の活性化につなげることができます。

本記事では、建築板金分野における制度の仕組みや、受け入れまでの流れ、必要書類、注意点などを網羅的に解説しました。これから特定技能外国人の受け入れを検討している企業の皆さまは、ぜひ参考にしていただき、自社の人材戦略にお役立てください。

なお、制度内容は法改正や行政通知により変更される場合があります。常に最新の公的情報を確認しながら、適切な対応を心がけましょう。