日本の建設業界では、高齢化や若年層の担い手不足が深刻な課題となっており、特に左官職種においては伝統技術の継承が困難になりつつあります。このような背景の中で、即戦力となる外国人材を受け入れられる「特定技能」制度が注目されています。

本記事では、左官分野における特定技能制度について、制度の概要から試験内容、受け入れ条件、サポート体制までを詳しく解説します。外国人材の活用を検討している企業のご担当者にとって、実務に直結する情報をお届けします。

本記事でわかること

本記事では、左官分野での特定技能制度の基本的な仕組みから、実際に外国人材を受け入れる際に必要となる試験やビザ手続きの流れ、受け入れ後のサポート体制までを網羅的に紹介します。

外国人材の受け入れを初めて検討する企業の方にも、制度の全体像がわかりやすく理解できる構成となっています。

左官分野における特定技能制度の概要

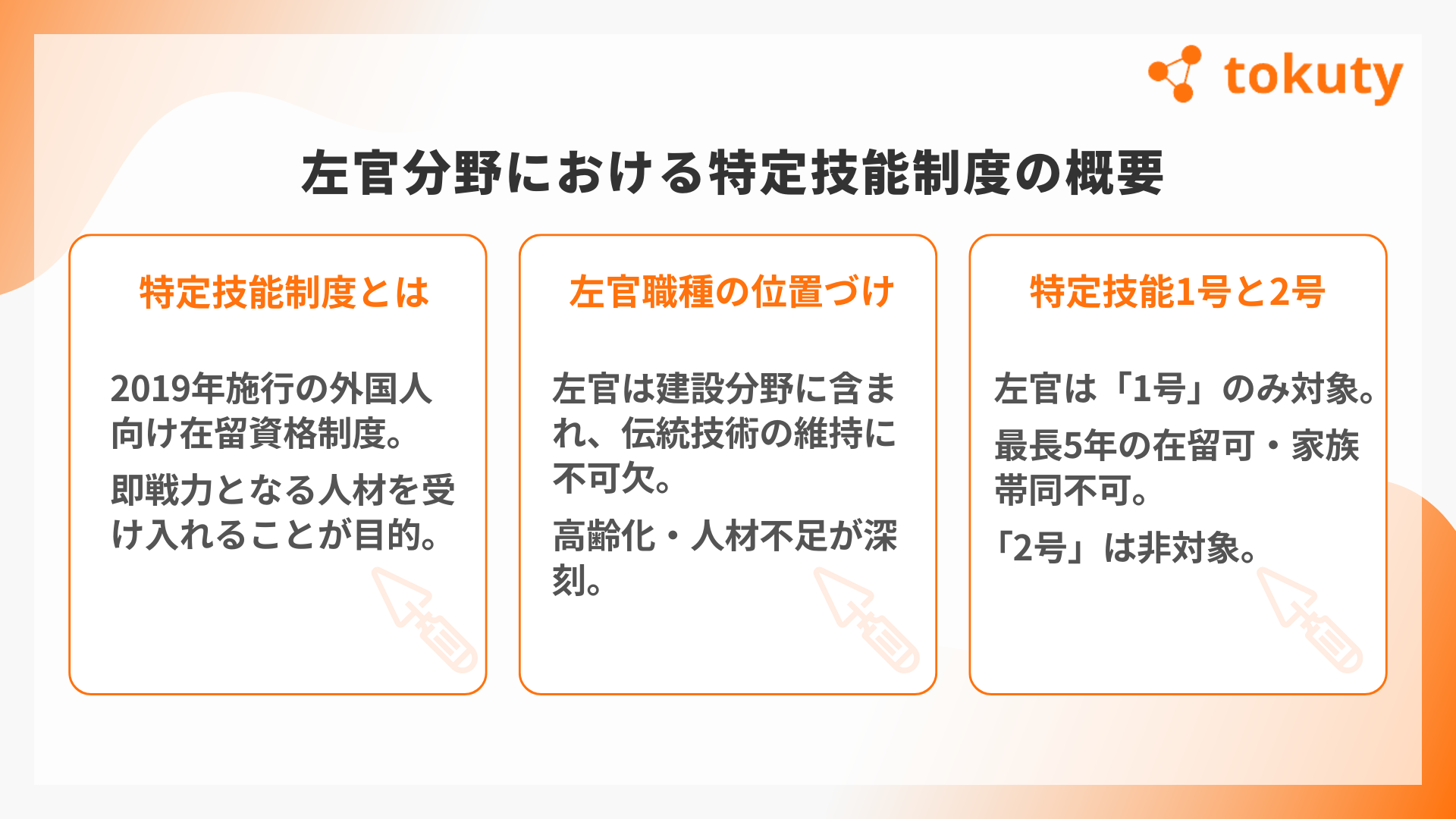

「特定技能」制度は、2019年に創設された外国人向けの新しい在留資格制度です。即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としており、建設業や外食業など、人手不足が深刻な12分野が対象となっています。

左官職種はこの「建設分野」に含まれ、日本の伝統的な建築技術の一翼を担っています。壁や床の塗り仕上げを行う左官は、高い技能が求められる専門職でありながら、国内の担い手不足が進んでいます。

そのため、特定技能制度を活用し、一定の試験に合格した外国人材を受け入れる動きが広がっています。

特定技能制度を活用することで、即戦力となる外国人材を受け入れ、現場の生産性向上や技能の継承を図ることが可能となります。以下では、より詳しく左官職種に関する制度の内容や試験、手続きについて解説していきます。

特定技能制度とは

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、一定の技能水準と日本語能力を持つ外国人を対象に、就労を認めるために2019年に新設された在留資格です。正式には、2018年12月に入管法が改正され、2019年4月より制度が施行されました。

この制度では、対象となる分野で技能評価試験や日本語試験に合格した外国人が「特定技能1号」の在留資格を取得できます。1号の在留期間は最長5年間で、一定条件のもと、将来的には「特定技能2号」へ移行し、長期的な就労や家族の帯同が可能となる制度設計になっています。

建設分野に属する左官職種も、特定技能制度の対象に含まれており、実務経験や技能を評価する試験の合格を通じて、外国人材の受け入れが可能です。

左官職種が含まれる建設分野の位置づけ

建設分野は、特定技能制度の12業種のうちのひとつであり、その中に「左官」も含まれています。左官は、日本の伝統的な建築技術を担う重要な職種であり、住宅や建築物の壁や床を塗装・仕上げる専門技術が求められます。

しかし、左官職は高齢化の影響を大きく受けており、若手人材の確保が難しくなっています。実際、建設業全体でも高齢化が進行しており、2023年度時点で55歳以上の就業者は全体の36.6%、29歳以下はわずか11.6%にとどまっています(※国土交通省資料より)。

こうした背景から、左官職種でも特定技能外国人を積極的に受け入れ、現場の人手不足を補うとともに、技能継承を図ろうとする企業が増えています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能制度には、「1号」と「2号」の2つの区分があります。それぞれ在留期間や家族の帯同可否、求められる技能水準が異なります。

特定技能1号は、一定の知識・経験を有する外国人を対象とした在留資格で、在留期間は通算5年まで。家族の帯同は認められていません。左官職種はこちらの1号に該当しており、現場での基本的な作業を担えるレベルが求められます。

特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人を対象としており、在留期間の更新に制限がなく、家族の帯同も可能です。ただし、2024年時点で左官職種は特定技能2号の対象にはなっておらず、今後の制度拡充が待たれます。

左官分野で外国人材を中長期的に活用するには、まず1号の制度を理解し、現場での育成や定着支援を通じて技能レベルの向上を目指すことが重要です。

左官特定技能の試験内容と合格へのポイント

左官職種で外国人を特定技能として受け入れるには、所定の試験への合格が必要です。本セクションでは、技能評価試験の内容や合格者の日本語レベル、企業ができる試験対策支援のポイントについて、採用時に知っておきたい実務目線で解説します。

技能評価試験で確認されるスキルとは

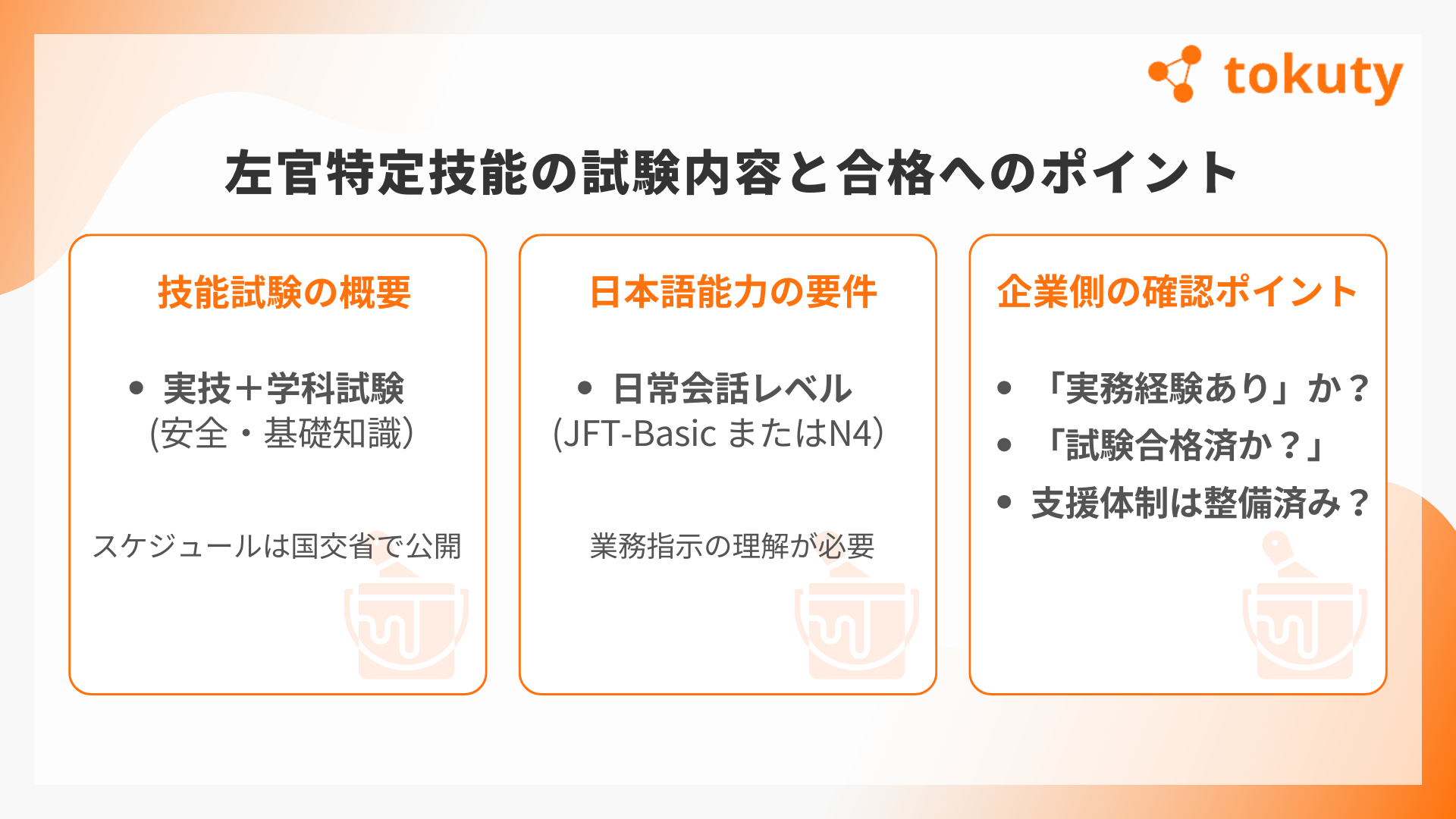

左官特定技能の技能評価試験では、実技試験と学科試験を通じて、現場での即戦力性が確認されます。実技では、コテを使った塗り仕上げや下地処理といった作業を所定時間内に行う能力が評価され、施工精度・仕上がり・作業手順なども重視されます。

また学科試験では、建設現場で必要な安全衛生の知識や用語、左官作業に関する基本的な理解が問われます。これらを通じて、採用時点での基本スキルの確認が可能です。

試験合格者の日本語レベルと現場対応力

左官分野の特定技能外国人は、日本語能力試験(JLPT N4)またはJFT-Basicに合格していることが前提です。これは、現場での簡単な指示や日常会話が理解できるレベルとされ、作業指示・挨拶・危険表示の理解が可能な水準です。

ただし、実際の作業現場では専門用語や早口での指示も多いため、配属後すぐの完全対応は難しいケースもあります。企業側のサポート体制(指導役の配置ややさしい日本語の使用)により、現場定着がスムーズになります。

企業側ができる試験対策支援のポイント

左官特定技能外国人を受け入れる前段階で、送り出し機関や現地支援団体と連携し、試験対策をサポートする企業も増えています。実技練習用の動画提供、日本語マニュアルの整備、現場見学の実施などが効果的です。

すでに技能実習を経験した人材は、業務理解が深く、試験免除対象にもなる場合があるため、経験者の採用は育成コストを抑える選択肢として有効です。

左官特定技能外国人の受け入れ条件と手続き

左官職種で外国人材を採用するには、企業として満たすべき条件や所定の申請手続きが存在します。ここでは、受け入れに必要な体制と、スムーズな雇用実現に向けた流れを解説します。

関連記事:建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

企業が満たすべき受け入れ条件

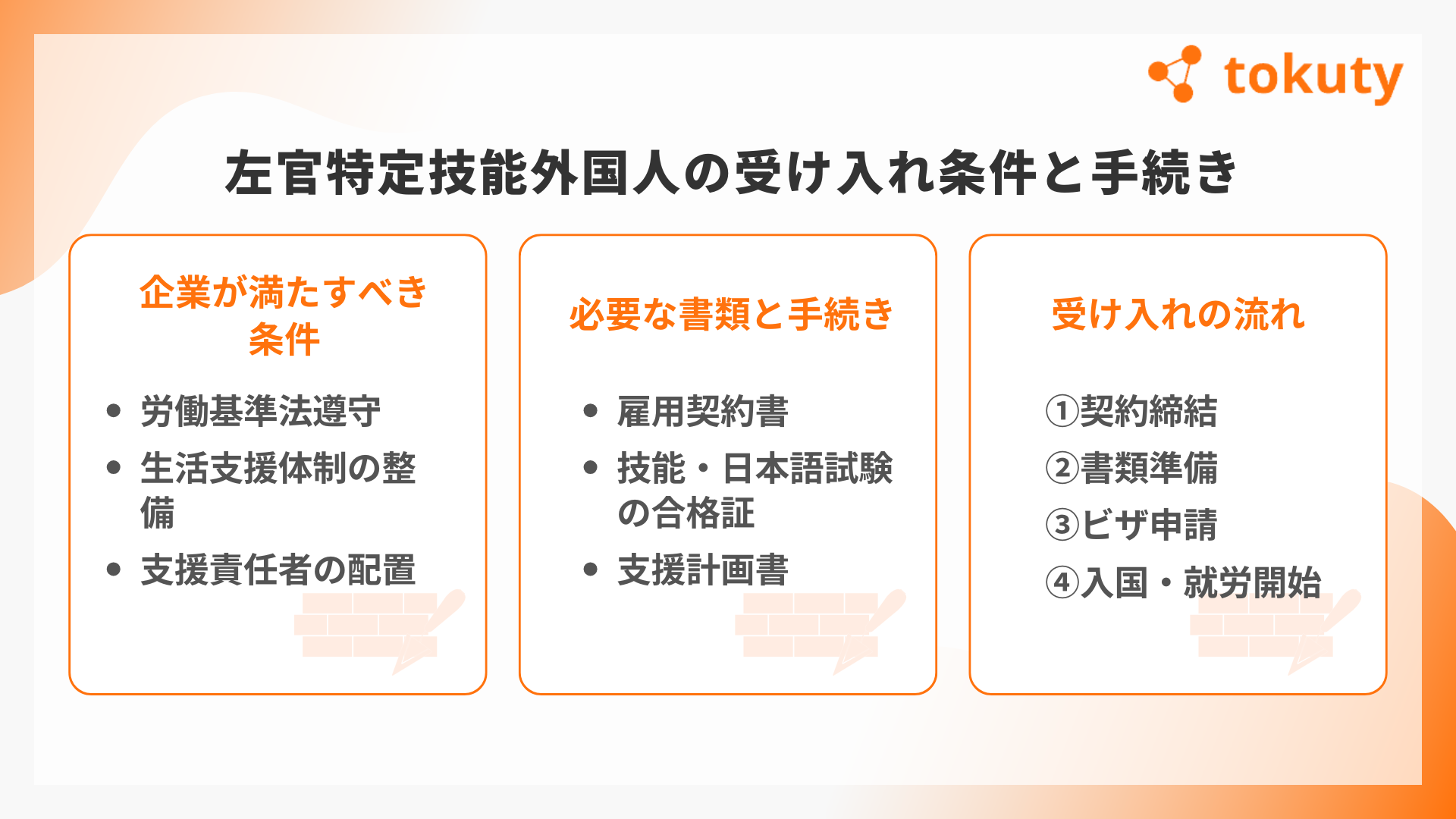

受け入れ企業には、外国人材が安心して働ける環境を整備する責任があります。たとえば、労働基準法や最低賃金法を遵守した労働条件の整備、定着支援計画の作成と履行、法務省への届出などが求められます。

また、外国人本人に対しても生活や労働に関する日本語や文化の支援を行う体制(相談窓口、同行支援、生活オリエンテーションなど)の整備が必須です。

必要なビザ申請と書類

左官職種の外国人を雇用する場合、「特定技能1号」の在留資格認定証明書を取得し、在留資格変更手続きまたは新規入国手続きを行う必要があります。

提出が必要な主な書類は以下の通りです:

- 雇用契約書

- 技能評価試験および日本語試験の合格証明書

- 支援計画書・業務内容説明書

- 会社の登記簿謄本や納税証明書など、企業体制を示す書類

書類の不備や記載ミスは審査に影響するため、専門家に依頼する企業も多くあります。

受け入れまでの流れと注意点

外国人材の受け入れは、以下のステップで進みます:

- 雇用契約の締結(現地面談や書面契約)

- 在留資格認定証明書交付申請

- ビザ発給および入国

- 就労開始・支援体制の実施

なお、建設分野における外国人雇用には、国土交通省のガイドラインや各種指針の遵守が求められます。就労前からの準備と、入社後の支援体制の整備が、長期的な定着と現場戦力化のカギとなります。

技能実習から特定技能への移行方法

すでに技能実習生として就労経験のある外国人材は、特定技能1号への移行が認められています。この制度を活用することで、現場に慣れた即戦力を継続雇用できるため、企業にとって非常にメリットがあります。

移行のメリットと注意点

技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行時に「技能試験」と「日本語試験」が免除されます。すでに一定のスキルや業務理解があるため、教育コストや育成期間を大幅に削減でき、即戦力として活躍が期待できます。

一方で、実習中に指導が不十分だった場合や、在留資格の切り替え手続きに不備があると、移行がスムーズに進まない可能性もあるため、制度理解と計画的な運用が求められます。

移行に必要な手続きと書類

移行に際しては、在留資格変更許可申請を行い、特定技能1号へ切り替える必要があります。主に以下の書類を提出します:

- 技能実習2号の修了証明書(良好修了が条件)

- 雇用契約書

- 支援計画書

- 企業の登記書類や納税証明書など

技能試験や日本語試験の合格証明書は原則不要ですが、技能実習生本人の記録や成績の確認を求められる場合があります。

法的リスクを避けるためのポイント

特定技能への移行時は、労働契約や支援体制が実態に即しているか、十分な準備が必要です。不適切な労働条件や申請ミスは、在留資格が取り消される可能性もあるため、法務省・出入国在留管理庁のガイドラインに沿った対応が重要です。

また、企業側は制度変更にも柔軟に対応できるよう、最新の法制度や手続きの情報を定期的にチェックすることが求められます。

左官特定技能外国人受け入れ後のサポート体制

外国人材を受け入れた後、安心して長く働いてもらうためには、職場環境の整備と継続的なサポートが欠かせません。とくに左官業務は現場作業が中心となるため、実務と生活の両面から支援を行うことが、定着率向上のカギとなります。

コミュニケーション支援と現場対応力の向上

作業中の指示が伝わりにくいと、安全性や業務効率に影響が出る可能性があります。企業としては、やさしい日本語の活用、現場用語の可視化(ピクトグラムや翻訳表)、通訳スタッフの配置などを通じて、言語の壁を越える工夫が求められます。

また、日本人従業員とのペア制度や、現場リーダーによる定期的な声かけ・フォローアップも有効です。文化的背景への理解も含めた、日常的なコミュニケーションの工夫が信頼構築につながります。

労務管理と待遇の適正化

外国人労働者が安心して働くためには、適切な労働条件の整備が前提です。特定技能の受け入れでは、雇用契約の明示、公平な賃金支給、残業時間の管理、社会保険加入などが求められます。

労働基準監督署や出入国在留管理庁による指導の対象となる場合もあるため、受け入れ企業は常にコンプライアンスを意識した体制構築を行う必要があります。

成長支援とキャリア形成への配慮

外国人材が中長期的に活躍できるよう、研修制度や資格取得支援の整備も重要です。左官業務に関する技能講習、日本語のステップアップ教育、安全衛生に関するeラーニング導入なども検討材料になります。

「働きながら学べる環境」が整っていれば、本人のモチベーション向上だけでなく、企業の技術力強化・生産性向上にもつながります。

まとめ

左官分野における特定技能制度の活用は、深刻化する人手不足の解消だけでなく、企業の技術力の維持や現場の安定運営にも大きく寄与します。技能評価試験や日本語能力の要件を正しく理解したうえで、制度を活用することで、即戦力となる外国人材の採用が可能になります。

受け入れに際しては、法令遵守や労働環境の整備、就労後の継続的な支援体制が重要です。適切なサポートを行うことで、外国人材の早期戦力化や職場への定着が進み、結果的に企業全体の生産性向上にもつながるでしょう。

本記事を参考に、自社の状況に合わせた受け入れ体制を整備し、左官特定技能外国人の採用を検討してみてください。