建設業界、とくに土工分野の人手不足は深刻化しています。若年層の減少や高齢化により、現場では即戦力の確保が急務です。こうした背景の中、外国人材を受け入れるための在留資格「特定技能」が注目されています。

現場からは、「制度が複雑でよくわからない」「どの作業を任せられるのか不安」「採用後にどう育てて定着させればいいのか迷う」といった声が少なくありません。

本記事では、土工 特定技能に焦点を当て、制度概要・最新の業務範囲・試験対策・技能実習からの移行・採用後の定着支援までを一気通貫で解説します。

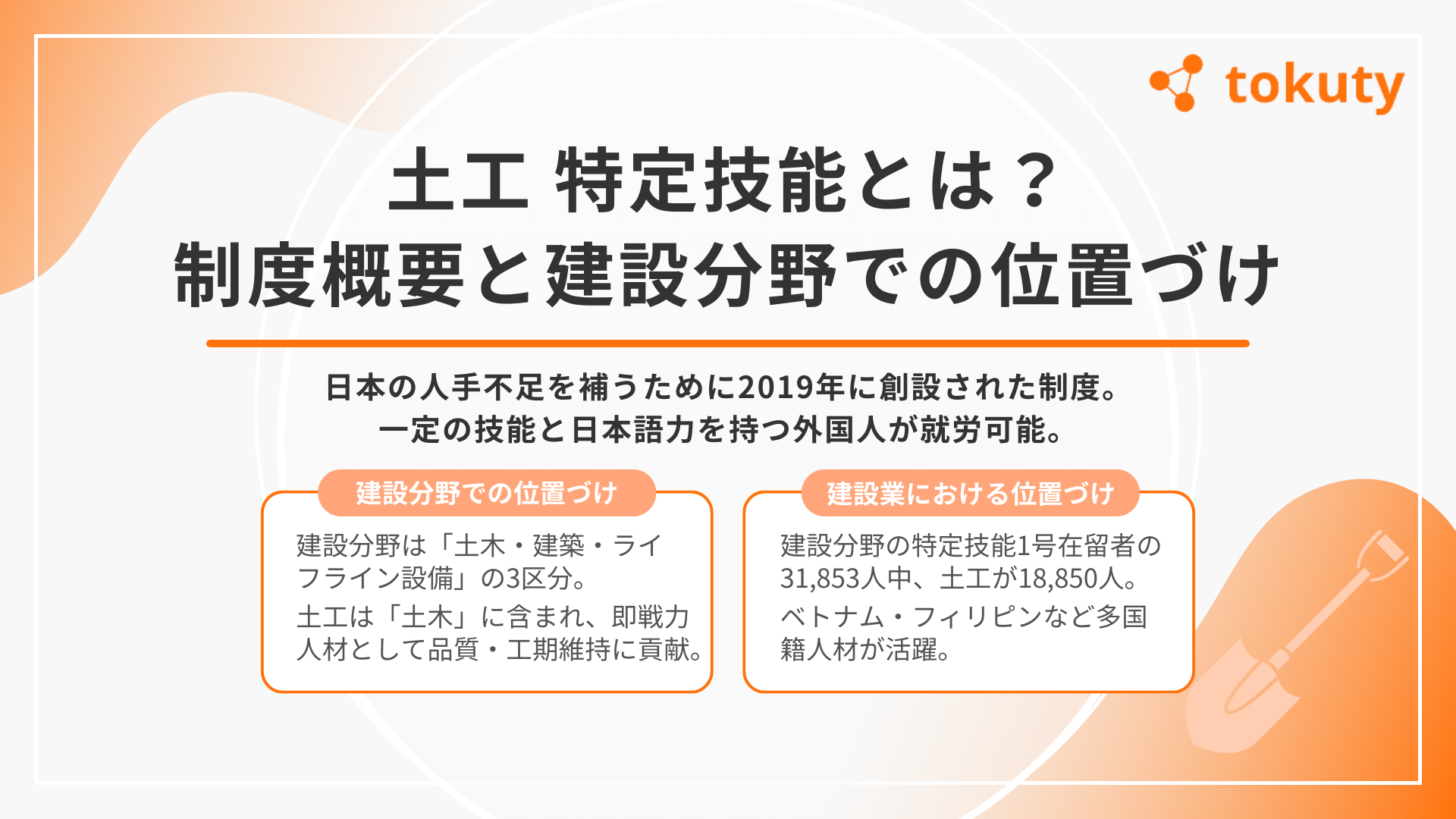

「土工」特定技能とは?制度概要と建設分野での位置づけ

土工分野における特定技能制度は、慢性的な人手不足を背景に、一定の技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れるために設けられた仕組みです。

ここでは、特定技能制度の基本概要、建設分野での位置づけ、そして土工分野で活躍する外国人材の現状について、解説します。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、国内で人材確保が難しい産業分野で、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。対象は14分野で、建設業もそのひとつに含まれます。

特定技能には以下の2種類があります。

- 特定技能1号:相当程度の知識・経験が必要な業務(在留は通算5年まで)

- 特定技能2号:熟練技能が必要な業務(在留更新制限なし・家族帯同可)

建設分野における位置づけ

建設分野では、土木・建築・ライフライン設備の3区分があり、土工はこのうち土木区分に含まれます。

制度の目的は単なる人手補充ではなく、現場の品質維持や工期遵守を支える即戦力人材の確保です。

受け入れ企業には、日本人と同等以上の報酬支払い、住居確保、生活・業務オリエンテーションの実施などが義務付けられています。

土工分野で活躍する外国人材の現状

2024年6月末時点で、建設分野の特定技能1号在留外国人数は31,853人にのぼり、そのうち土工は18,850人と全体の半数以上を占めています。

ベトナム、フィリピン、インドネシアなど多様な国籍の人材が、日本各地の現場で掘削、埋戻し、コンクリート打設などの基礎作業から、多能工として幅広い業務に携わっています。

特定技能制度の導入により、土工分野では慢性的な人手不足が緩和されつつあり、品質や安全を維持しながら工期を守る体制づくりに貢献しています。

参照:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数 (令和6年6月末時点)

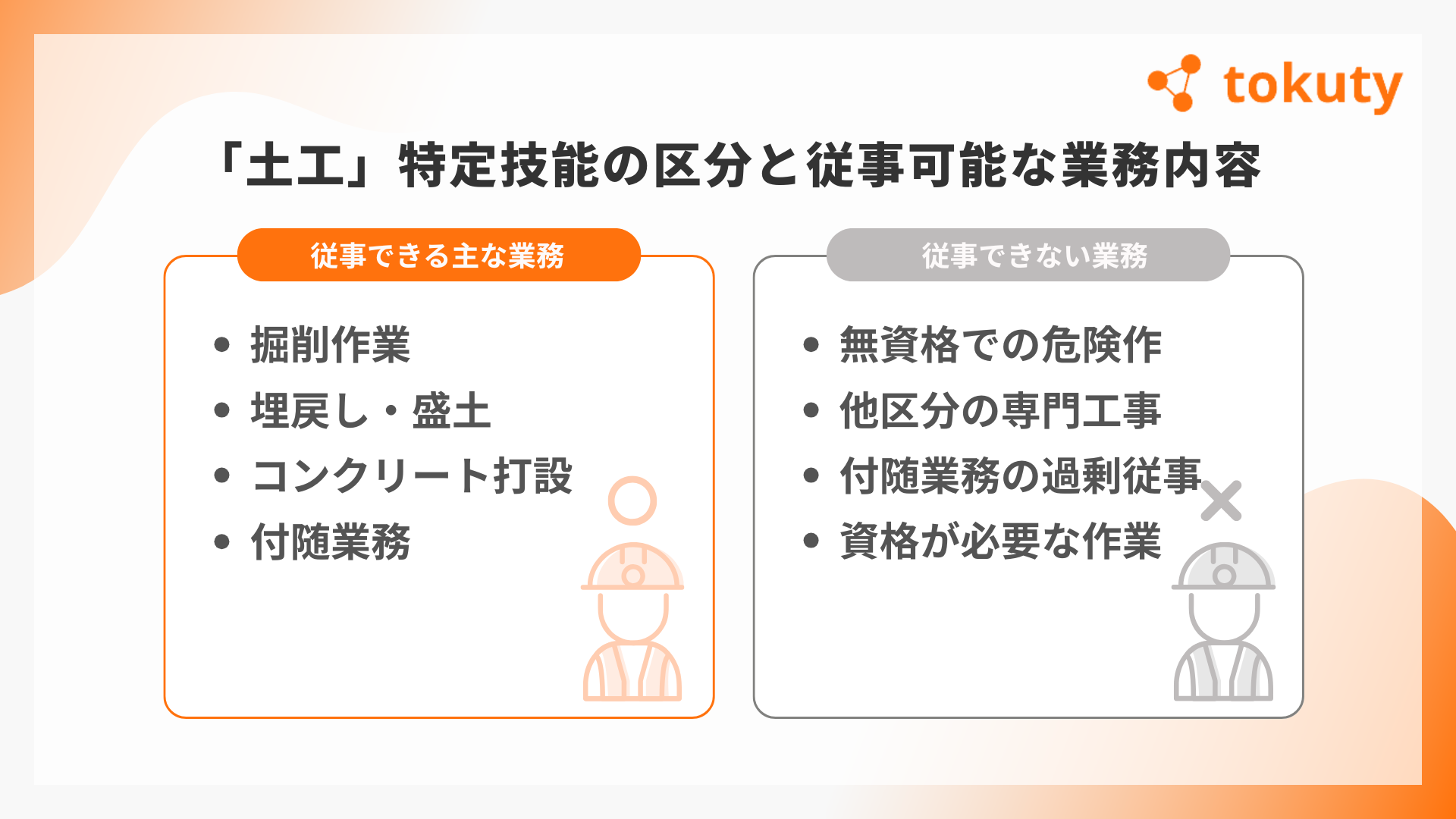

「土工」特定技能の区分と従事可能な業務内容

2024年4月、建設分野の特定技能制度に大きな改定がありました。

従来19に細分化されていた業務区分が3つに再編され、土工は「土木」区分に統合。これにより、現場での柔軟な人材配置や多能工的な活躍が可能になりました。

ここでは、制度改定の概要と、「土工」の特定技能外国人が従事できる業務内容・できない業務を分けて解説します。

関連記事:【建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

業務区分再編の概要

改定前は「土工」「建設機械施工」「PC工」など細かく分かれていた区分が、現在は以下の3つに統合されました。

- 土木

- 建築

- ライフライン・設備

これにより、土工の試験に合格した特定技能外国人は、掘削や埋戻しなどの土工作業に加え、監督者の指示のもとでコンクリート打設や建設機械の誘導など、関連する土木作業にも従事できます。

土工 特定技能が従事できる主な業務

新しい「土木」区分では、「土木施設の新設・改築・維持・修繕に関する作業」全般が対象です。主な作業例は以下の通りです。

- 掘削作業:重機での掘削後の整地や人力による掘削

- 埋戻し・盛土:掘削後の埋戻しや土砂の締固め

- コンクリート打設:型枠への生コンクリート流し込み、バイブレーターによる充填、コテ均し

加えて、以下のような付随業務も認められています(業務時間の半分以内)。

- 原材料・部品の搬送

- 機器や工具の保守管理

- 足場の組立てや解体、設備の掘り起こし・埋め戻し

- 現場清掃や安全管理補助

これらを組み合わせることで、多能工として現場の生産性向上に貢献できます。

できない業務

2024年の改定で業務範囲は広がりましたが、すべての作業が対象となるわけではありません。以下の業務は、特定技能「建設」分野(該当する土木作業)において主たる業務としては認められていません。

- 危険度の高い専門作業:無資格でのクレーン・フォークリフト運転、高所での溶接など

- 他区分に属する専門工事:建築仕上げ、電気工事、配管工事など、土木区分外の専門作業

- 付随業務の過剰従事:資材搬入や清掃などが全体の業務時間の50%を超える場合

- 資格が必要な作業:足場の組立て等作業主任者が必要な作業、特定の技能講習修了が必要な作業

これらを行う場合は、必要な資格や技能講習を取得し、日本人と同等の安全基準を満たす必要があります。特に重機の運転や高所作業は、労働安全衛生法で資格要件が定められているため、企業側の管理責任も重要です。

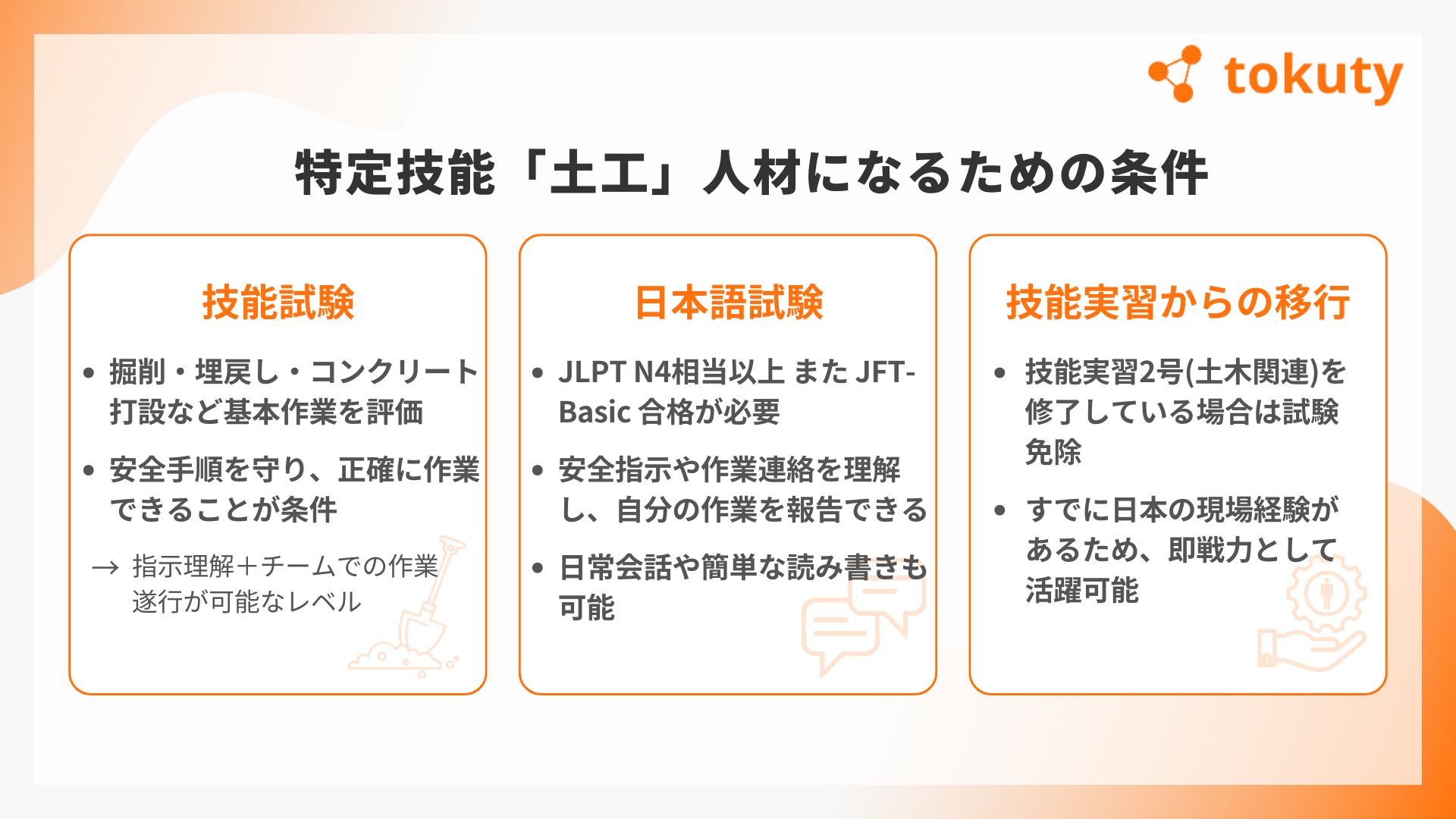

特定技能「土工」人材になるための条件

特定技能1号の在留資格を得るには、原則として技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。合格者は現場で即戦力として働ける水準に達しており、採用後すぐに業務に入ることが可能です。

技能試験:基本作業を安全かつ正確にこなせるレベル

技能試験では、掘削や埋戻し、コンクリート打設といった土工分野の基本作業を、安全手順に沿って正確に行えるかを評価します。合格者は、監督者の指示を理解し、単独またはチームで施工工程を進められる人材です。

日本語試験:安全指示や作業連携がスムーズにできるレベル

日本語能力試験(JLPT)N4相当以上、またはJFT-Basicの合格が必要です。この水準は、現場での安全指示や作業連絡を理解し、自分の作業状況を報告できるレベルを指します。

日常会話や基本的な読み書きも可能で、マニュアルや簡単な作業指示書を理解できるため、現場でのコミュニケーションロスを最小限に抑えられます。

技能実習からの移行でさらに安心

土木関連の技能実習2号を修了している場合、技能試験・日本語試験が免除されます。この場合はすでに日本の現場経験があるため、採用初日から即戦力として活躍できるケースが多いです。

受け入れ企業が満たすべき条件

土工分野で特定技能人材を受け入れる企業は、単に人材を雇用するだけでなく、労働環境や生活面のサポートを含め、法令や制度に沿った準備が必要です。ここでは、受け入れ前に整えておくべき主な条件を解説します。

適正な労働条件の提示

日本人と同等以上の報酬水準、労働時間、休日、社会保険加入など、労働基準法や関連法令に基づいた条件を整える必要があります。土工分野は体力を要する作業も多く、休憩や安全面の配慮も重要です。

安全管理体制の構築

土工現場では、重機の使用や高所作業など危険を伴う工程が含まれるため、安全衛生教育や保護具の支給、危険予知活動(KY活動)などを計画的に実施できる体制が求められます。

生活支援と相談窓口の設置

外国人材が日本で安心して働けるよう、住居の確保や生活オリエンテーション、日本語学習の支援、日常生活に関する相談窓口の設置が必要です。特に土工分野では地方勤務のケースも多く、地域生活への適応サポートが重要になります。

外国人材を受け入れる際の注意点

土工分野で特定技能人材を採用する場合、法律遵守はもちろん、現場環境や文化的背景に配慮した対応が求められます。以下は受け入れ時に押さえておくべき主な注意点です。

安全教育の徹底

土工現場は危険を伴う作業が多く、言語の壁による誤解が事故につながる恐れがあります。母国語ややさしい日本語を使った安全教育、作業手順書の翻訳、現場での指差し確認などを徹底しましょう。

日本語能力の確認と育成

土工作業では、チームワークや指示理解が安全確保に直結します。採用前に日本語能力を確認し、就業後も継続的な日本語学習支援を行うことが大切です。

文化や生活習慣の違いへの配慮

外国人材は宗教や食習慣、生活リズムが異なる場合があります。土工現場では早朝勤務や長時間労働が発生することもあるため、事前に勤務条件を説明し、相互理解を深めておくことが重要です。

土工分野で特定技能外国人を採用するまでの流れ

土工分野で特定技能人材を採用するには、制度上の要件を満たしたうえで、採用計画から在留資格取得まで一連の手続きを行う必要があります。以下は一般的な流れです。

1. 受け入れ体制の準備

まず、労働安全衛生や労働条件に関する法令を遵守できる体制を整えます。宿舎や生活サポートの有無、現場での指導員配置、安全管理体制なども確認します。

2. 求人内容と条件の確定

土工の作業内容、勤務地、勤務時間、賃金、福利厚生などを明確化し、特定技能人材に提示できるようにします。技能水準や日本語能力の目安もこの段階で設定します。

3. 人材の募集・選考

国内外の人材紹介会社、登録支援機関、ハローワーク、海外の送り出し機関などを通じて人材を募集します。面接や技能試験の結果を踏まえて採用者を決定します。

4. 在留資格「特定技能1号」の申請

採用が決まったら、入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。技能試験合格証、日本語試験合格証、雇用契約書、支援計画書など必要書類を添付します。

5. 入国・雇用開始

在留資格が交付されたら、入国スケジュールを調整します。入国後は安全教育・現場研修を行い、生活面でもサポートを提供します。継続的なフォローアップにより定着を図ります。

採用にかかる期間と費用の目安

土工分野で特定技能外国人を採用する場合、手続きや試験日程、在留資格申請の審査期間などを考慮すると、募集開始から入社まで概ね3〜6か月程度かかるのが一般的です。スムーズな受け入れには、早めの計画立案と行政手続きの準備が重要です。

採用までの期間の目安

- 求人・候補者選定:1〜2か月(海外・国内求人媒体や送り出し機関を通じて募集)

- 技能試験・日本語試験:試験実施日程により数週間〜2か月

- 在留資格認定証明書の申請・交付:1〜3か月(出入国在留管理庁の審査期間を含む)

特に海外在住者を採用する場合は、現地の試験スケジュールやビザ発給手続きにより時間が延びる可能性があります。

必要となる主な費用項目

- 採用関連費:求人広告費、送り出し機関への手数料(海外採用の場合)

- 渡航費用:航空券代や現地から日本までの移動費(企業負担が一般的)

- 入国後の生活支援費:住居手配費用、生活必需品の初期購入費

- 登録支援機関の委託費:1人あたり月額1〜3万円程度(委託する場合)

総費用の目安

1人あたりの初期費用はおおよそ50〜100万円程度が目安です。これは採用方法や生活支援内容によって変動します。複数名同時に採用する場合は、住居費や備品費をまとめて手配することでコスト削減が可能です。

まとめ

日本の建設現場、とくに土工分野では慢性的な人手不足が続いており、特定技能制度は即戦力となる外国人材を確保する有効な選択肢です。採用にあたっては、受け入れ条件の確認、技能試験・日本語試験への対応、雇用契約や生活支援体制の整備など、計画的な準備が欠かせません。

また、採用プロセスには一定の期間と費用がかかるため、余裕を持ったスケジュールと予算設定が重要です。制度や試験の最新情報を確認しつつ、信頼できるパートナー(登録支援機関・人材紹介等)と連携して、スムーズな受け入れと定着を実現しましょう。

人材不足の解消と現場の生産性向上のためにも、土工分野での特定技能の活用を前向きに検討してみてください。