日本の建設・土木業界は深刻な人手不足に直面しています。国土交通省の調査では、技能労働者の約3割が55歳以上で、29歳以下は1割程度にとどまり、高齢化と若手不足が同時に進行しています。

この課題に対応するため2019年に導入されたのが「特定技能」制度です。なかでも土木分野は、インフラ整備や災害対応の現場で人材不足が特に深刻とされ、即戦力となる外国人材の受け入れが強く期待されています。

本記事では、特定技能1号・2号の違いから対象業務・試験・技能実習からの移行、

そして企業が準備すべき体制や費用までを解説します。制度を正しく理解し、採用計画に活かす第一歩にしてください。

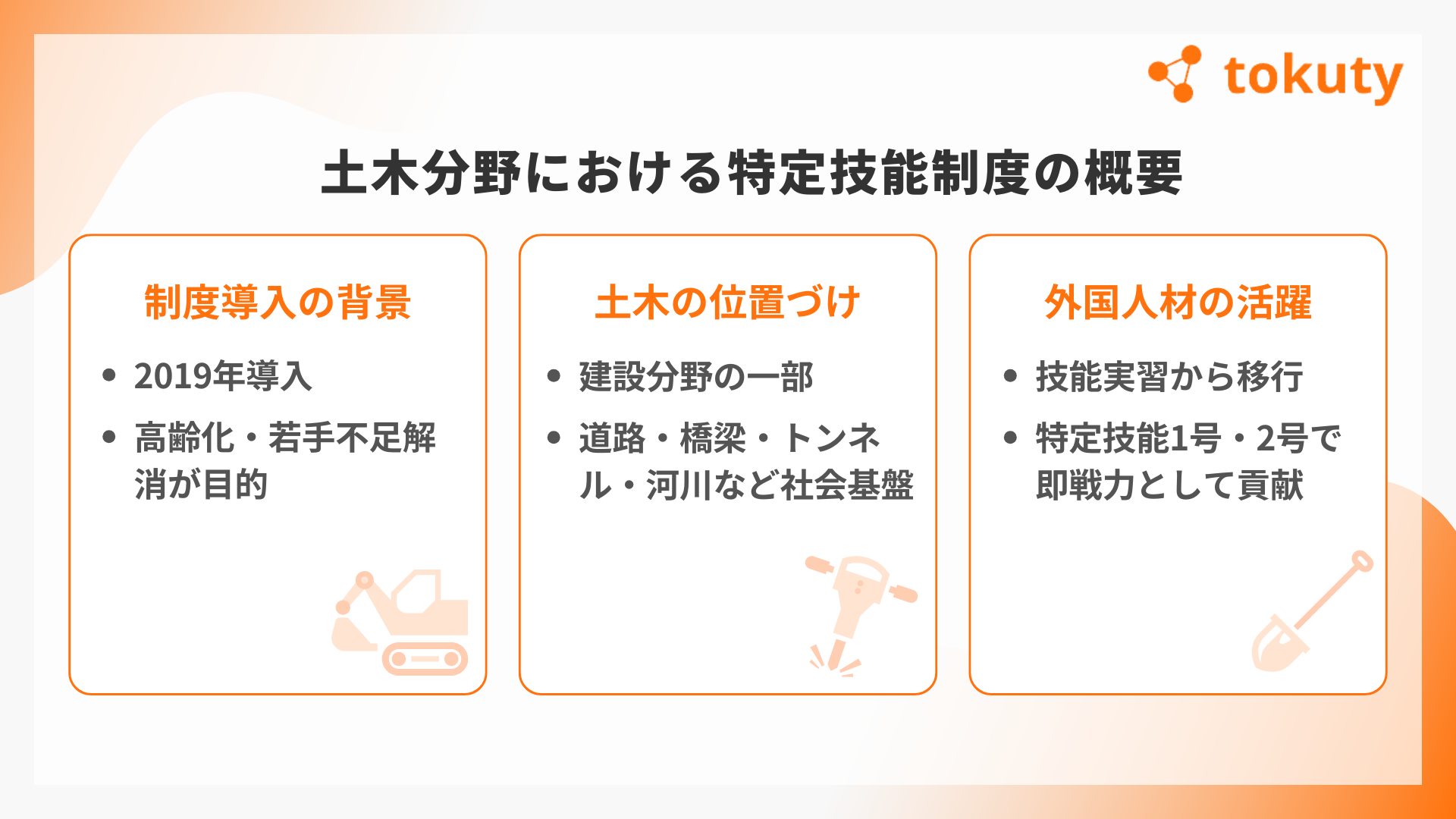

土木分野における特定技能制度の概要

特定技能制度は14分野で導入されていますが、その中でも「建設分野」は重要な対象のひとつです。

建設分野は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に区分されており、この章ではその中でも土木に焦点を当て、位置づけや制度に追加された背景、実際の外国人材の活躍状況を解説します。

関連記事:【建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

建設分野における土木の位置づけ

土木は道路・橋梁・トンネル・河川整備など、社会インフラを支える領域として、建設分野の中でも極めて重要な位置を占めています。

工期の長い公共事業や災害復旧などを担うため、安定的な人材確保が求められており、特定技能制度の活用余地が大きい分野といえます。

土木が特定技能に追加された背景

土木分野では長年、深刻な人材不足と高齢化が課題となっています。国土交通省の統計によれば、建設技能労働者の約3割が55歳以上で、29歳以下は1割程度にとどまっています。

こうした状況を打開するため、2019年の特定技能制度創設時から建設分野が対象となり、土木工事もその中に含まれました。技能を持つ外国人材を段階的に受け入れることで、インフラ整備の持続性を確保する狙いがあります。

特定技能で働く外国人材の現状

現在、土木を含む建設分野で活躍する外国人材の多くは、技能実習から特定技能1号へ移行した人材です。

令和6年6月末時点で、建設分野全体の特定技能1号在留外国人数は31,853人、そのうち土木分野は18,850人と半数以上を占めています。主に型枠施工、鉄筋施工、とび作業などの基礎作業を担い、現場の即戦力として貢献しています。

さらに一部の人材は、特定技能2号へとステップアップし、現場を統率するリーダーや監督者として中核的な役割を担い始めています。今後は、長期にわたるインフラ事業を支える人材として、ますます需要が高まることが予想されます。

参照:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数 (令和6年6月末時点)

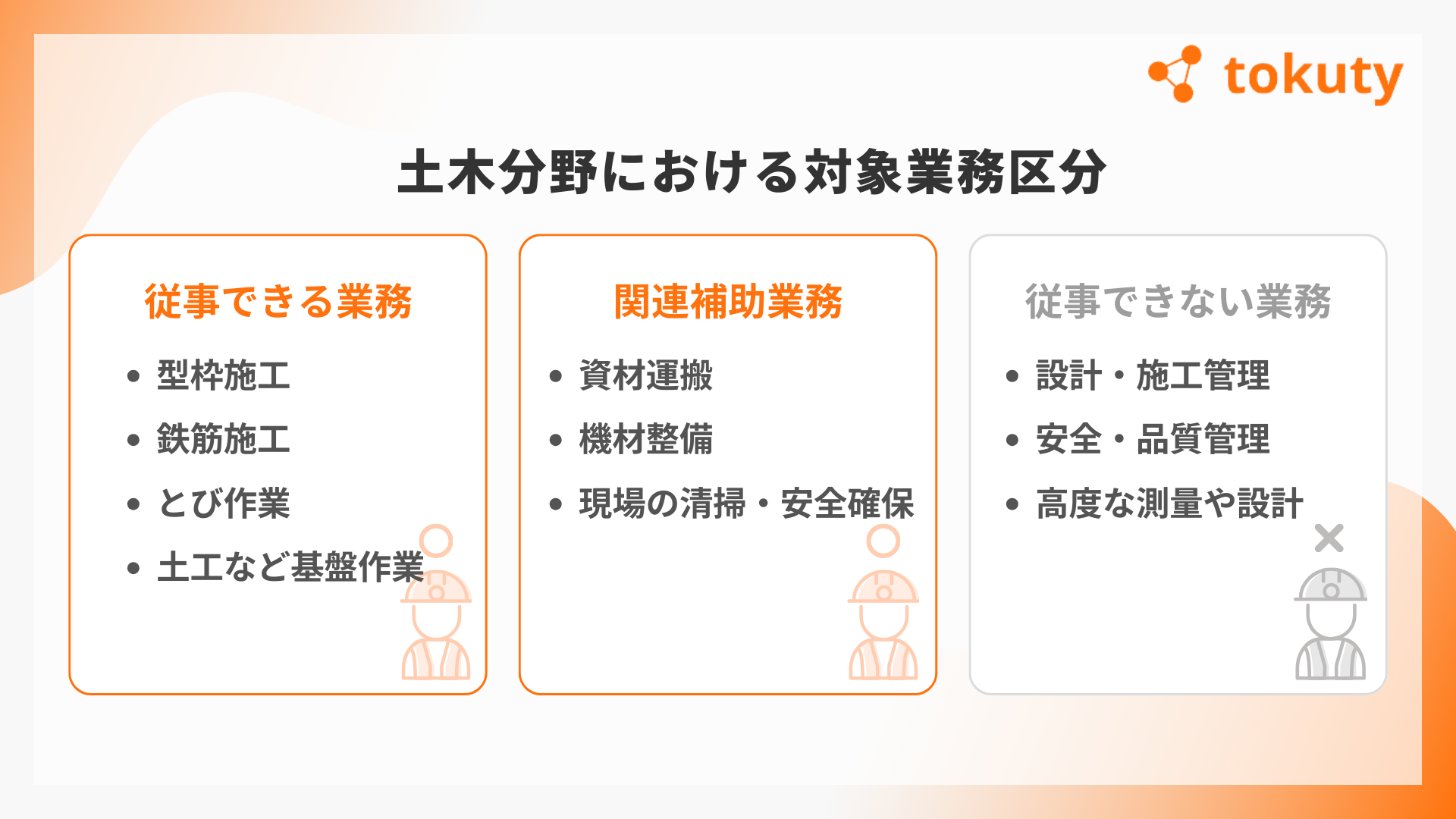

土木分野における対象業務区分

特定技能1号で外国人材が従事できる業務は、法務省の告示および建設技能人材機構(JAC)の指針に基づいて明確に定義されています。土木分野の対象は、社会インフラを直接支える以下の作業です。

主な対象業務

- 型枠施工

- 鉄筋施工

- とび作業

- コンクリート圧送

- 土工

- 建設機械施工

- トンネル推進工

- 海洋土木工

関連業務(補助作業)

上記の主業務を円滑に行うために必要な補助作業も従事可能とされています。具体的には以下のような作業です:

- 資材や部材の運搬

- 工具や機材の点検・整備

- 足場の組立・解体に付随する作業

- 現場の清掃や安全確保に必要な業務

従事できない業務

一方で、特定技能人材は専門性の高い設計・施工管理業務には従事できません。具体的には以下のような業務が対象外となります:

- 建設現場の施工計画や工程管理

- 安全管理や品質管理を含む監督業務

- 高度な測量や設計に関わる専門業務

- 許認可申請や契約管理などの事務的業務

これらは一級建築士や施工管理技士など、国家資格を持つ人材が担う領域であり、特定技能の範囲外です。あくまで「現場の作業者」として活躍する制度である点を理解して受け入れることが重要です。

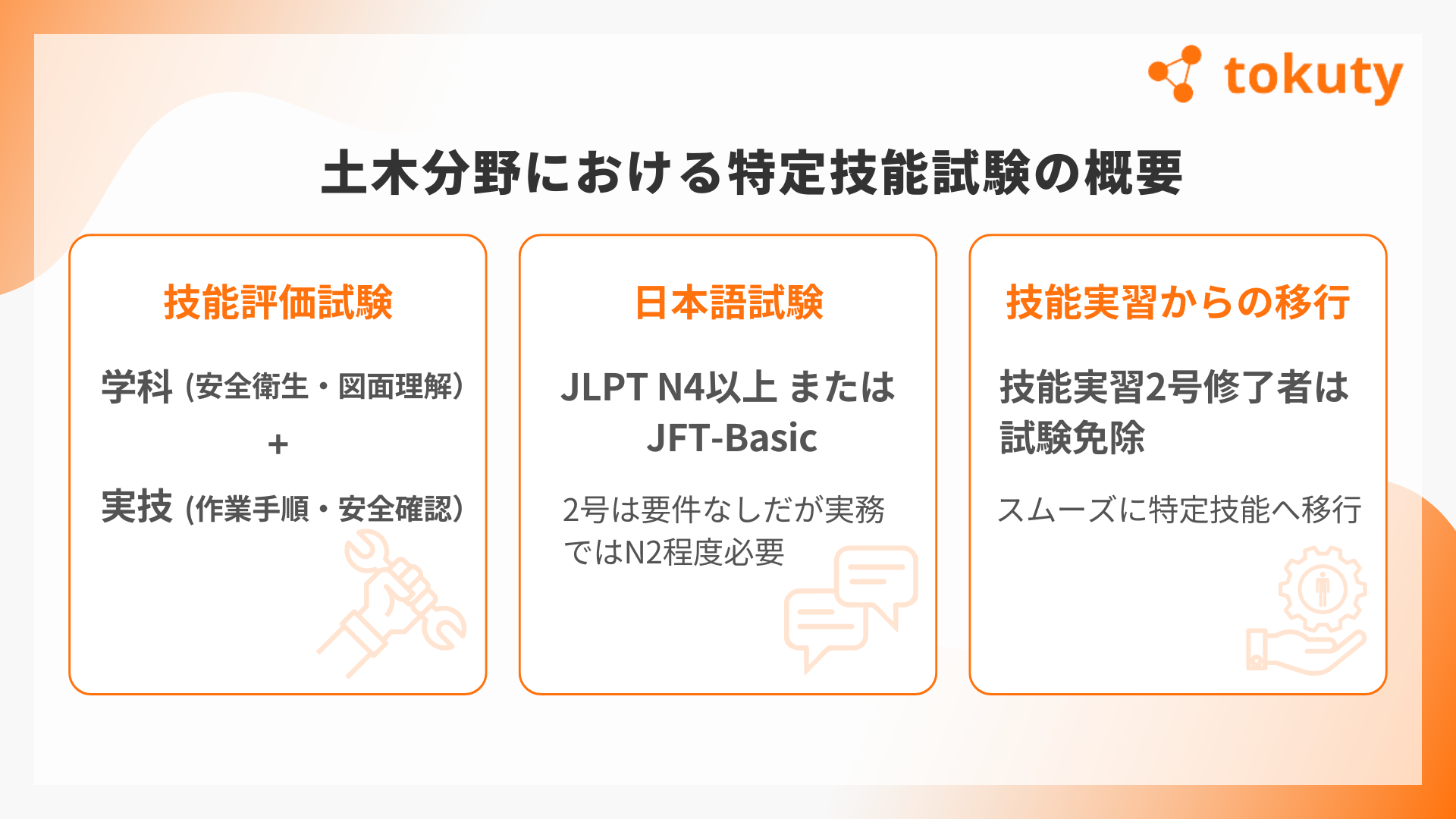

土木分野における特定技能試験の概要

特定技能の在留資格を取得するには、原則として「技能評価試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。土木分野を含む建設分野では、建設技能人材機構(JAC)が試験を実施しており、現場で即戦力となる技能と基礎的な日本語能力を確認します。

技能評価試験(学科・実技)

技能評価試験は学科試験と実技試験で構成され、いずれも合格する必要があります。

- 学科試験:建設現場で必要な安全衛生、図面の基本的な読み方、各工種(土木・建築・ライフライン設備)の基礎知識などを問います。安全確保や作業手順の理解が中心です。

- 実技試験:図面に基づいた作業の正確性や、安全に配慮した作業手順を評価します。例として土木分野の「とび」試験では、足場の組立や工具の正しい使用、安全確認行動が試されます。

JACの公式テキストやサンプル動画が公開されており、受験者はこれらを活用して学習・練習するのが効果的です。

日本語試験

特定技能1号の取得には、基礎的な日本語能力が求められます。要件は次のいずれかです。

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格

JLPT N4は「基本的な日本語を理解し、日常会話や簡単な読み書きができる」レベルとされ、現場で指示を受けたり簡単な報告を行うのに必要な水準です。

一方、特定技能2号には日本語試験の要件はありません。しかし実際には、2号の技能試験は専門用語を含む日本語で実施されるため、少なくともJLPT N2程度の日本語力が求められるのが現実です。

企業としても、日本語学習を継続的に支援する体制があると、人材が安心してキャリアを積むことにつながります。

技能実習から特定技能への移行

土木分野で特定技能を取得する外国人材の多くは、技能実習からの移行組です。特に技能実習2号を良好に修了した場合は、特定技能1号に必要な技能試験と日本語試験が免除されるという大きなメリットがあります。

これは、技能実習の中で一定期間の実務経験と技能検定をクリアしていることが、すでに即戦力としての能力を証明しているためです。そのため、技能実習から特定技能1号へ移行するルートが最も一般的となっています。

例えば、実習で「とび」や「型枠施工」に従事した人材は、同じ作業区分で特定技能に移行する際に試験が免除され、スムーズに在留資格変更が可能です。企業にとっても、既に現場に慣れた人材を継続雇用できるため、安定した戦力確保につながります。

特定技能外国人を受け入れる企業のメリット

特定技能制度は、外国人材に新しい就労機会を開くだけでなく、受け入れる企業にとっても大きな利点があります。土木分野で特に注目すべきメリットを3つに整理しました。

人材不足の解消と即戦力の確保

慢性的な人手不足が続く土木業界において、特定技能人材は現場の基礎作業を担う即戦力として大きな役割を果たします。公共工事や災害復旧といった人員を要する現場で特に効果的です。

長期的な雇用と定着

特定技能1号は通算5年間の就労が可能で、さらに特定技能2号へ移行すれば在留上限がなくなります。企業にとっては長期的な戦力を育成・確保できる点が大きな魅力です。

技能継承と現場力の向上

熟練技能者と共に働くことで、外国人材に技術を伝承しやすくなります。若手不足が深刻な土木分野において、技能継承と現場全体の生産性向上に直結します。

企業が準備すべき受け入れ体制と費用

土木分野で特定技能外国人を受け入れるには、外国人材側の条件だけでなく、受け入れる企業自身も法的な要件や支援体制を整える必要があります。

さらに、採用から就労開始までのプロセスや必要となる費用を理解しておくことは、円滑な人材確保に欠かせません。この章では、企業が準備すべき要件と体制、採用までの流れ、そして受け入れにかかる費用について解説します。

受け入れ企業の要件

土木分野で特定技能外国人を受け入れるためには、企業側にもいくつかの要件があります。特に建設分野では、「建設業法に基づく許可を得ていること」「建設技能人材機構(JAC)に加入していること」「建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること」が必要です。

これらは、外国人材が適切な環境で働けるようにするための仕組みです。建設業許可は事業の適法性を示し、JACは業界団体として外国人材の適正な受け入れを監督します。CCUSは技能や経験を可視化する制度で、外国人材のキャリア形成に直結します。

採用から就労開始までの流れ

採用から実際に働き始めるまでは、以下の流れを踏むのが一般的です。

- 人材紹介会社や支援機関を通じて候補者を募集・面接し、雇用契約を締結

- 国土交通省に「建設特定技能受入計画」を申請・認定

- 出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)」または「在留資格変更許可申請(国内在住者の場合)」を提出

- 許可が下り次第、ビザ発給・来日手配、住居確保などを準備

- 来日後または在留資格変更後、生活オリエンテーションや安全教育を実施し、就労開始

この一連のプロセスには4〜6か月程度かかるのが一般的です。人員が必要になる時期から逆算して準備を進めることが大切です。

受け入れにかかる費用

外国人材の受け入れには、給与や社会保険料以外にも初期費用や継続的な費用が発生します。主なものは以下の通りです。

- 人材紹介費用:採用時に紹介会社へ支払う費用(約30〜60万円/人)

- 在留資格申請費用:行政書士へ依頼する場合の報酬(約10〜20万円/人)

- 支援委託費用:登録支援機関に生活支援を委託する費用(月額2〜3万円/人)

さらに、渡航費や住居手配の費用を企業が負担するケースもあります。これらを合計すると、初期費用は1人あたり50〜100万円程度を見込むのが一般的です。長期的に活躍できる人材を確保する投資と考えることが重要です。

特定技能2号へのステップアップと将来の展望

特定技能1号で採用した外国人材が経験を積み、評価試験などに合格することで、特定技能2号へと移行できる可能性があります。2号は在留期間の上限がなく、家族帯同も認められるため、本人にとっては安定した生活基盤を築ける大きなメリットがあります。

企業にとっても、現場のリーダーや監督者として長期的に活躍できる人材を確保できる点は大きな魅力です。土木分野では長期にわたるインフラ整備が多いため、こうした人材育成を見据えた受け入れ戦略が、将来的な競争力を高めるカギとなります。

受け入れにあたっての注意点

特定技能外国人の受け入れは、人材不足の解消につながる一方で、いくつかの注意点があります。これらを理解しておくことで、トラブルや法令違反を防ぎ、安心して雇用を進めることができます。

業務範囲の遵守

特定技能人材は認定された業務区分の範囲内でしか就労できません。例えば「土木」で在留資格を取得した場合に「建築」の作業をさせることはできません。誤った業務を任せると不法就労に該当する恐れがあるため、職務内容を明確にすることが必要です。

在留資格と更新管理

特定技能1号は在留期間が通算5年までと制限があり、更新のたびに手続きが必要です。更新漏れや在留資格の条件違反は重大なリスクとなるため、企業側でスケジュール管理を徹底することが重要です。

生活支援と職場環境の整備

外国人材が安心して働けるよう、住居の確保、日本語学習の機会提供、生活オリエンテーションの実施といった支援が義務付けられています。また、文化や習慣の違いから職場で孤立しないよう、社内コミュニケーションを意識的に促進することが求められます。

まとめ:土木分野での特定技能活用のポイント

土木分野における特定技能制度は、人材不足を補うだけでなく、外国人材が長期的にキャリアを築くための仕組みでもあります。

企業が活用するにあたっては、対象業務区分の確認、技能・日本語試験の理解、技能実習からの移行ルートの把握、そして受け入れ体制と費用の準備が欠かせません。

また、業務範囲の遵守や在留資格管理、生活支援といった注意点をクリアすることが、安心して雇用を進めるためのカギとなります。将来的には特定技能2号への移行を見据え、長期的な人材育成を戦略に組み込むことが重要です。

制度を正しく理解し、計画的に受け入れを進めることで、土木現場を支える持続可能な人材基盤を構築できるでしょう。