深刻な人手不足が続く建設業界において、「ブロック建築」は特に人材不足が顕著な分野のひとつです。こうした状況の中、政府は外国人労働者の受け入れを目的とした「特定技能」制度を導入し、即戦力として活躍できる人材の確保に乗り出しました。

「特定技能ブロック建築」は、一定の技能と日本語能力を備えた外国人労働者が、建築現場で実務に従事できる在留資格です。

本記事では、特定技能「ブロック建築」に関する対象業務や試験概要、受け入れ条件、申請手続き、職場でのコミュニケーション方法、成功事例まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。

これから外国人材の雇用を検討している建設企業の担当者や経営者の方にとって、有益な一歩となるような情報をまとめています。ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

本記事では、特定技能「ブロック建築」の制度概要から、実際に外国人労働者が従事できる仕事内容、試験内容や合格のポイント、企業が受け入れ時に満たすべき条件や手続きの流れについて、具体的に解説します。

さらに、言語・文化の違いにどう対応するか、外国人材が職場に定着するために企業ができる工夫、そして実際に制度を活用して成功した企業の事例もご紹介します。

これから外国人労働者の採用を検討している建設企業の方に向けて、制度活用の判断材料として役立つ内容をまとめています。

特定技能「ブロック建築」とは?

ブロック建築作業は、特定技能制度で認められている「建設分野」のひとつです。本セクションでは、制度導入の背景や制度の特徴、従来の在留資格との違いについて詳しく解説します。

関連記事:建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

ブロック建築とはどのような作業か?

ブロック建築とは、建築物の壁や間仕切りなどを、コンクリートブロックなどを用いて積み上げていく作業を指します。主に建物の基礎・外構・塀などに用いられ、寸法や強度、安全性の面で高い精度が求められる仕事です。

現場では、ブロック材の運搬、下地の整備、モルタルの練り作業、水平・垂直を保ちながらの積み上げ作業などを行います。作業には一定の体力と経験が必要であり、施工中の安全対策も欠かせません。

また、設計図に基づく正確な配置や、施工後の強度試験への対応も求められるため、ブロック建築の技能は「経験による熟練」が大きく影響する分野とされています。

制度が導入された背景

日本の建設業界では、高齢化と若年層の離職により、現場で働く人材の確保が年々難しくなっています。

国土交通省の資料によれば、建設技能者の3割以上が55歳以上である一方、29歳以下の割合はおよそ1割にとどまっています。こうした構造的な人手不足を背景に、2019年4月に新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。

特定技能は「即戦力」としての就労を前提とする在留資格であり、技能実習制度のような「学ぶことを目的とした制度」とは異なります。実務経験や試験によって証明された能力をもとに、労働力としての活躍が期待されています。

特定技能ブロック建築の対象業務

ブロック建築は、建設分野において壁や間仕切りをブロック材で構築する重要な作業工程です。特定技能制度では、この工程に関わる業務の一部に外国人労働者が従事できるようになっています。以下では、具体的な業務内容や求められるスキル、安全管理体制などについて解説します。

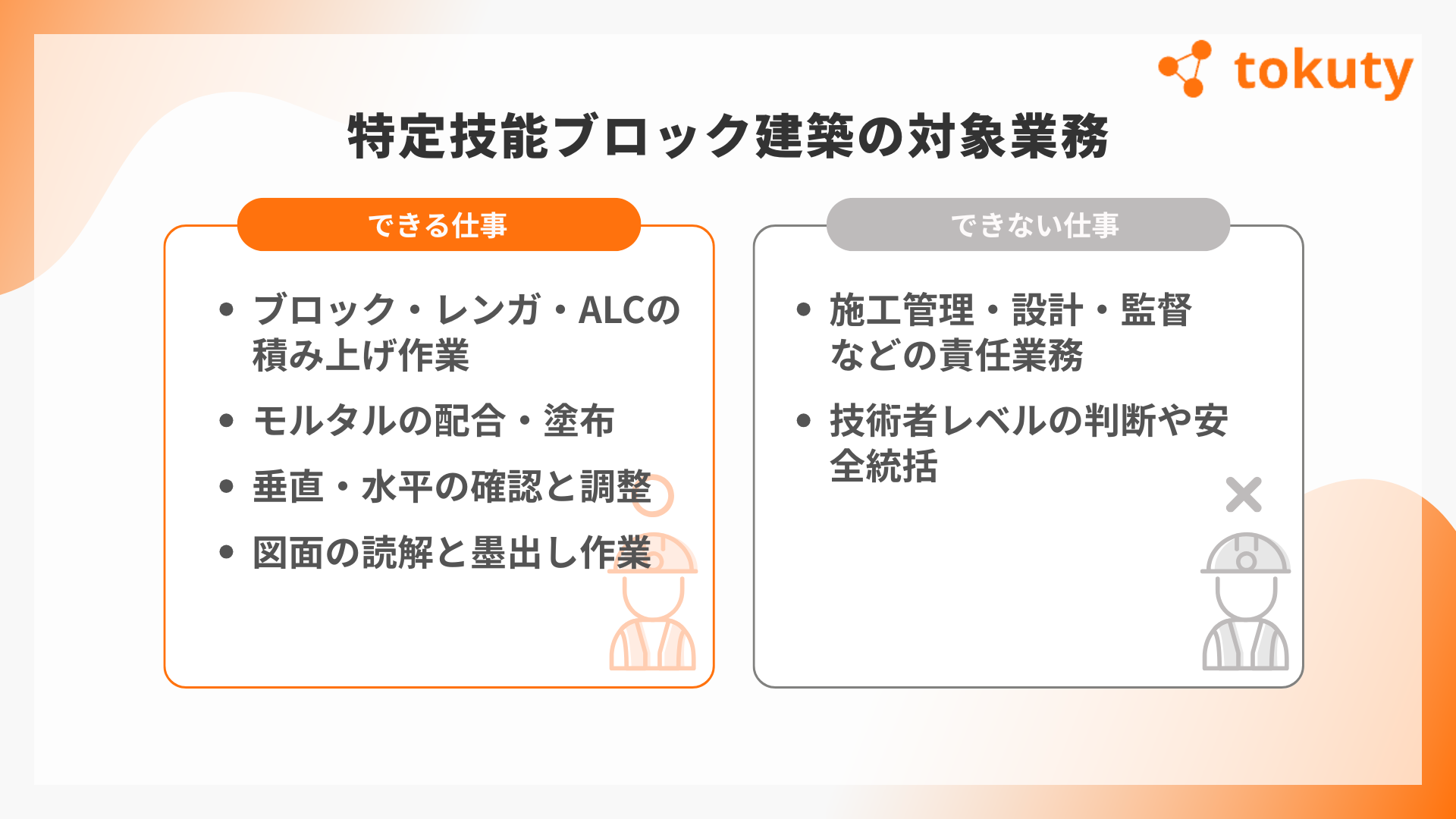

従事できる業務の範囲

特定技能「建設分野」において、外国人労働者はブロック積み作業に関わる以下のような業務に従事できます:

- コンクリートブロック・レンガ・軽量気泡コンクリート(ALC)パネルの積み上げ作業

- モルタルの配合・塗布と仕上げ

- ブロック積みの垂直・水平の確認および調整作業

- 施工図面の読解および墨出し作業

これらは、いずれも現場の安全性・耐久性に関わる重要な工程であり、一定水準の技能が求められます。

従事できない業務の例

一方で、特定技能の枠組みでは「管理業務」や「設計業務」、「監督責任を伴う作業」は対象外とされています。たとえば:

- 現場の施工管理・監督業務

- 建築構造計算や詳細な設計業務

- 労働者の配置計画や安全管理の統括

こうした業務は、日本人の建設技術者が担う必要があります。特定技能制度はあくまで「一定の専門性・技能を有する現場作業者」の受け入れを前提としています。

必要とされるスキルや知識

ブロック建築においては、正確な施工が求められます。そのため、以下のようなスキルや理解が必要です:

- 水平・垂直を保った積み上げ技術

- モルタルの硬化時間や気温による変化の理解

- 基本的な建築用語・施工図の読解能力

- 現場での安全ルール(KY活動・ヘルメット・保護具の使用など)

これらの知識は、入国前の技能試験や、就業後の実地訓練を通じて段階的に身につけることが想定されています。

安全対策と法的要件

建設現場では、事故防止のための安全対策が欠かせません。特定技能で受け入れる外国人労働者に対しても、以下のような対応が求められます:

- 労働安全衛生法に基づく安全教育の実施

- 高所作業時の落下防止措置

- 保護具の常時着用(ヘルメット・安全帯・安全靴)

企業は、日本人と同等に安全基準を順守する義務があります。また、外国人労働者に対しては、図解資料や母国語資料の提供など、理解を促す工夫も必要です。

特定技能ブロック建築の試験概要

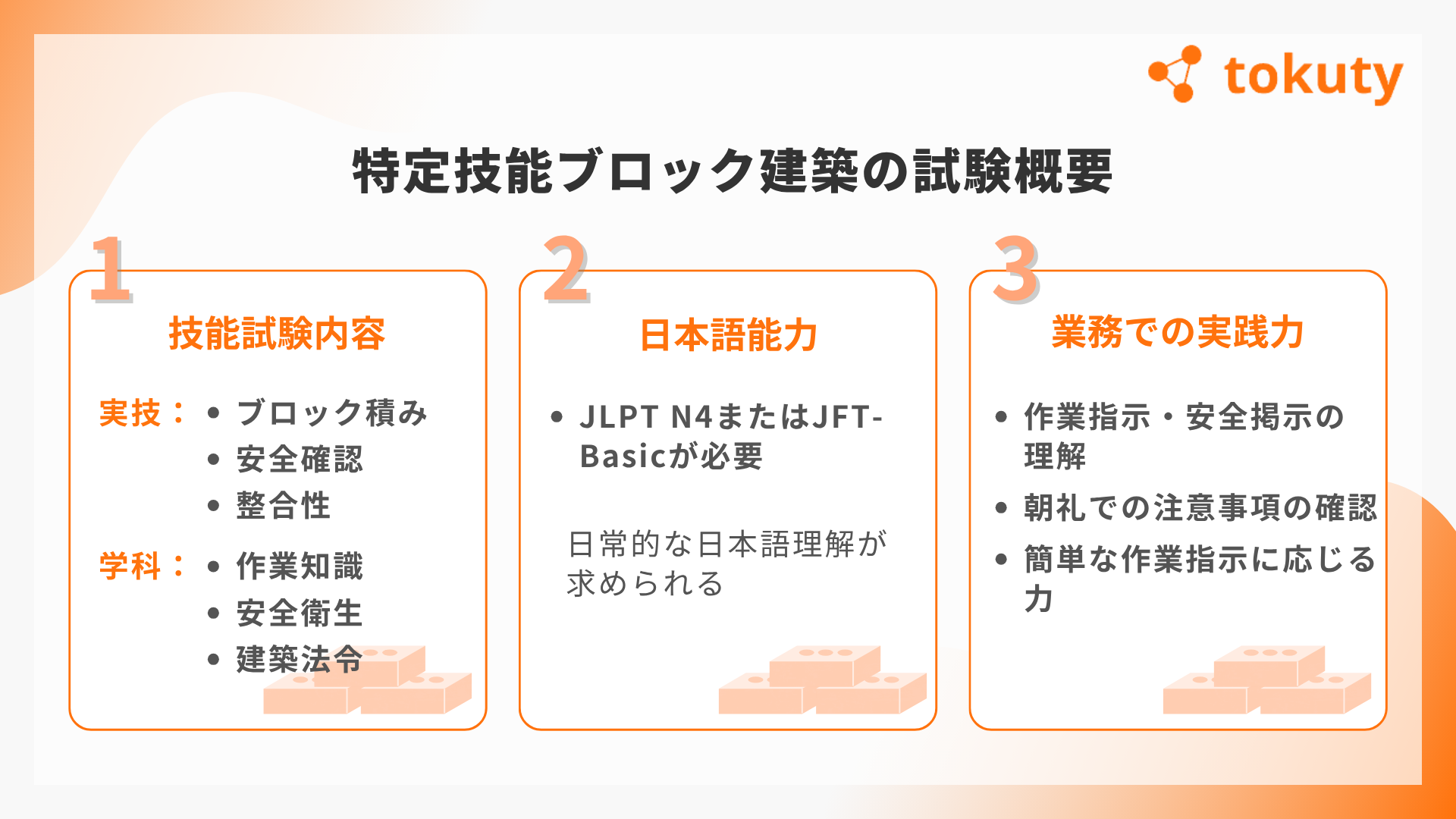

外国人が特定技能「ブロック建築」の在留資格を取得するためには、2つの試験に合格する必要があります。ひとつは技能評価試験(実技・学科)、もうひとつは日本語能力の証明です。以下に、それぞれの概要と求められるレベルについて詳しく解説します。

技能評価試験について

技能評価試験は、実技試験と学科試験で構成されており、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)によって実施されています。

実技試験では、ブロックを正確かつ安全に積み上げる作業が求められ、施工手順・整合性・安全性・時間配分などが評価対象です。学科試験では、建設現場での基本的な作業知識や安全衛生、建築に関する法令などが問われます。

日本語能力試験の要件とは

特定技能の在留資格を取得するには、日本語能力の証明が必要です。具体的には、以下いずれかの試験に合格していることが求められます:

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

どちらも「基本的な日本語の理解」を測る試験であり、N4相当であれば「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できるレベル」とされています。

業務で求められる日本語能力の具体例

建設現場では、安全確認や作業の指示伝達など、基本的な日本語でのコミュニケーションが不可欠です。特に以下のような場面で、日本語の理解力が求められます:

- 作業開始前の朝礼での注意事項の確認

- 「足元注意」「高所作業あり」などの安全掲示の理解

- 簡単な作業手順や指示への対応(例:「この列は右から積んでください」など)

法務省や厚生労働省が示す特定技能制度の指針でも、現場での安全管理に関する日本語能力は重要視されています。定期的な社内研修や通訳サポートを通じた支援体制の構築も推奨されています。

特定技能ブロック建築の受け入れ条件

外国人労働者を特定技能「ブロック建築」分野で受け入れるには、企業側も一定の基準や要件を満たす必要があります。ここでは、受け入れ企業が守るべき条件と必要書類、支援体制について解説します。

企業が満たすべき基本要件

特定技能制度を活用する企業は、以下のような条件を満たしている必要があります:

- 労働基準法、労働安全衛生法など関連法令を遵守していること

- 適切な労働条件(賃金・労働時間・福利厚生など)が確保されていること

- 過去5年間に重大な法令違反がないこと(出入国在留管理庁の審査対象)

上記は、出入国在留管理庁が定めるガイドラインに明記されており、不適切な企業が制度を利用することを防ぐための審査基準となっています。

必要書類と申請手続き

受け入れを希望する企業は、在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局に提出する必要があります。主な提出書類には以下が含まれます:

- 特定技能雇用契約書

- 受け入れ機関に関する確認書

- 支援計画書(登録支援機関が担当する場合もあり)

申請から在留資格交付までは通常2~3ヶ月程度を要します。申請の不備や修正対応が発生した場合、さらに日数がかかる可能性があるため、事前に必要書類を丁寧に準備することが重要です。

受け入れ後に求められる支援体制

受け入れ企業は、特定技能外国人が安心して働けるように、さまざまな支援を行う義務があります。これには以下のような内容が含まれます:

- 入国時オリエンテーションの実施

- 生活・労働に関する相談窓口の設置

- 定期的な面談・フォローアップ

- 必要に応じた日本語学習の機会提供

これらの支援業務は、企業自らが行うか、もしくは法務省に登録された登録支援機関に委託することができます。厚生労働省の調査によると、支援体制が整っている企業ほど外国人材の定着率が高い傾向にあります。

外国人労働者とのコミュニケーションと文化理解

外国人労働者と円滑に働くためには、言語や文化の違いに配慮し、職場全体で相互理解を深めることが不可欠です。ここでは、現場での具体的な対応策を紹介します。

言語の壁を克服する方法

言語の違いは、業務指示の誤解や意思疎通の障害につながる可能性があります。対策としては、やさしい日本語の使用や、図・写真を使ったマニュアルの整備、翻訳アプリの活用などが有効です。

法務省の調査(令和4年版「外国人受け入れと社会統合に関する世論調査」)によれば、約6割の企業が何らかの言語支援を導入しており、意思疎通の円滑化に寄与していると報告されています。

文化的背景への理解と対応

宗教、食文化、価値観などの違いは、就業意識や行動様式に影響を与えることがあります。企業側はこうした違いを尊重し、柔軟に対応する姿勢が求められます。例えば、宗教的な理由で休憩や食事に配慮が必要な場合、事前にルールや対応策を共有することが重要です。

総務省の『地域における多文化共生推進プラン』(令和5年改訂)でも、異文化理解の促進は外国人材の定着と地域との調和に不可欠であると明記されています。

教育・研修プログラムの導入

職場内での研修は、業務の理解や安全対策だけでなく、文化的なギャップを埋める手段としても有効です。日本のビジネスマナーや就業ルール、建設業における安全衛生教育などを含むプログラムの実施が推奨されます。

厚生労働省の資料(外国人雇用対策事例集)によると、こうした教育プログラムを取り入れた企業では、外国人従業員の定着率や現場の満足度が向上した事例が多数報告されています。

まとめ

特定技能「ブロック建築」は、深刻な人手不足に直面する建設業界において、外国人材を受け入れるための重要な選択肢です。技能試験や日本語試験を通じて即戦力となる人材が確保でき、企業にとっても現場の安定化や生産性の向上が期待されます。

制度の導入にあたっては、試験制度の内容や受け入れ要件を正しく理解し、適切なサポート体制や職場環境の整備を行うことが不可欠です。特に、言語・文化の違いに配慮した対応は、円滑な業務遂行と人材の定着に直結します。

国土交通省や厚生労働省などが提供する最新の制度情報や支援資料を活用しながら、計画的な受け入れと共生に向けた取り組みを進めることが求められます。多様な人材を活かすことは、企業の持続的成長と建設業全体の活性化にもつながるでしょう。