高齢化が進む日本では、介護業界全体で人手不足が深刻化しています。中でも注目されているのが、特定技能制度を活用した外国人介護人材の導入です。

本記事では、現時点で特定技能制度のもとで外国人が訪問介護に従事できるのか、その現状や課題をわかりやすく解説します。また、今後の制度改正の動きや業界の展望についても触れ、導入を検討する企業や人事担当者の参考になる情報をお届けします。

なお、難しい言葉を使わず、初めての方でもスムーズに読み進められるよう工夫しています。行政の動きや具体例にも触れながら、訪問介護の今とこれからを一緒に見ていきましょう。

この記事でわかること

この記事では、特定技能制度の基本的な仕組みや、なぜ訪問介護がその対象外となっているのかといった背景をはじめ、今後の法改正に関する政府の動向について解説しています。

また、施設介護の現場で実際に外国人材がどのように活用されているのかという事例も紹介しながら、採用時の注意点や、文化・言語の違いへの配慮についてもわかりやすくお伝えします。

特定技能人材の受け入れを検討している企業にとって、制度の理解を深め、今後の備えに役立つ内容となっています。

特定技能訪問介護の現状

ここでは、外国人材の受け入れ制度として注目される「特定技能制度」について、その概要と介護分野での活用状況を整理します。

特に、施設介護では活用が進んでいる一方で、訪問介護は現在のところ対象外とされており、制度上の課題が残されています。こうした現状を踏まえ、次にその理由や背景を詳しく見ていきましょう。

特定技能制度「介護」とは

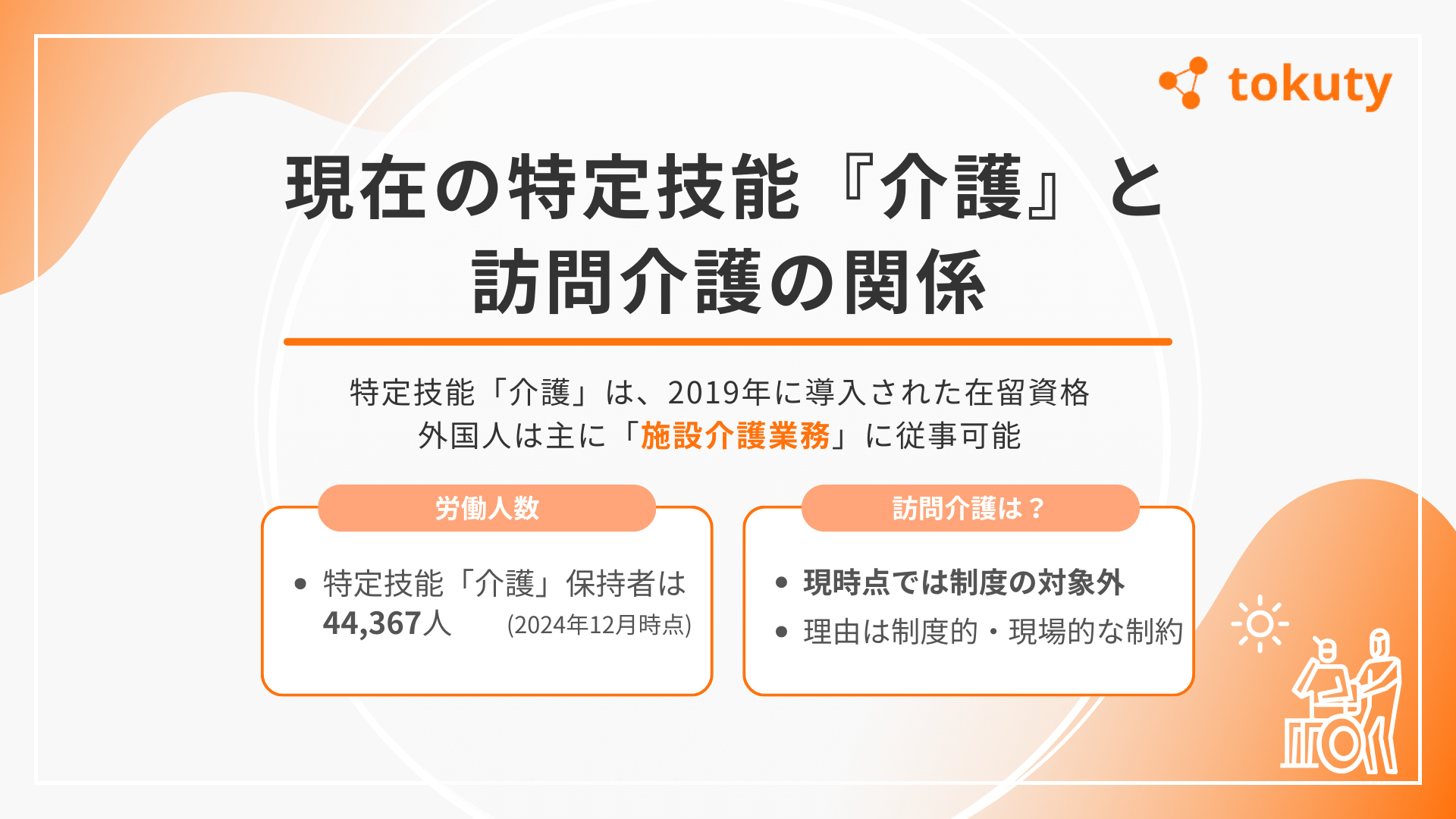

特定技能制度は2019年4月に導入された在留資格で、労働力不足が深刻な分野で即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。介護分野も対象の一つであり、特定技能「介護」によって外国人の就労が可能になっています。

この制度の活用により、施設介護などでは外国人スタッフの採用が進み、離職率の改善やサービス品質の向上といった効果も報告されています。

実際、厚生労働省の資料によると、2024年12月末時点で特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人は約44,367人に達しており、介護現場での重要な戦力となっています。

しかしながら、訪問介護においては、特定技能制度の適用が認められていないという課題があります。

参照:出入国在留管理庁|【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数

関連記事:特定技能「介護」の概要・雇用する際に知っておきたいポイントを解説!

特定技能「介護」の対象業務

特定技能「介護」の対象となるのは、主に施設内での介護業務です。具体的には、入浴や食事、排泄の介助などが含まれます。

施設介護では、職場環境が比較的整っており、事前研修や現場でのOJT(現場指導)も実施しやすいため、外国人介護人材の受け入れが進んでいます。厚生労働省の報告書などでも、特定技能を活用した施設介護の成功事例が紹介されています。

一方で、訪問介護は対象外とされており、その理由について次で解説します。

特定技能で訪問介護ができない理由

訪問介護は今のところ特定技能制度の対象には含まれていませんが、その背景にはいくつかの理由があります。

ここでは、法的な制約や現場での課題、そして他の在留資格との違いなどを整理し、なぜ訪問介護において特定技能の適用が難しいのかを詳しく解説します。

法的制約と制度上の課題

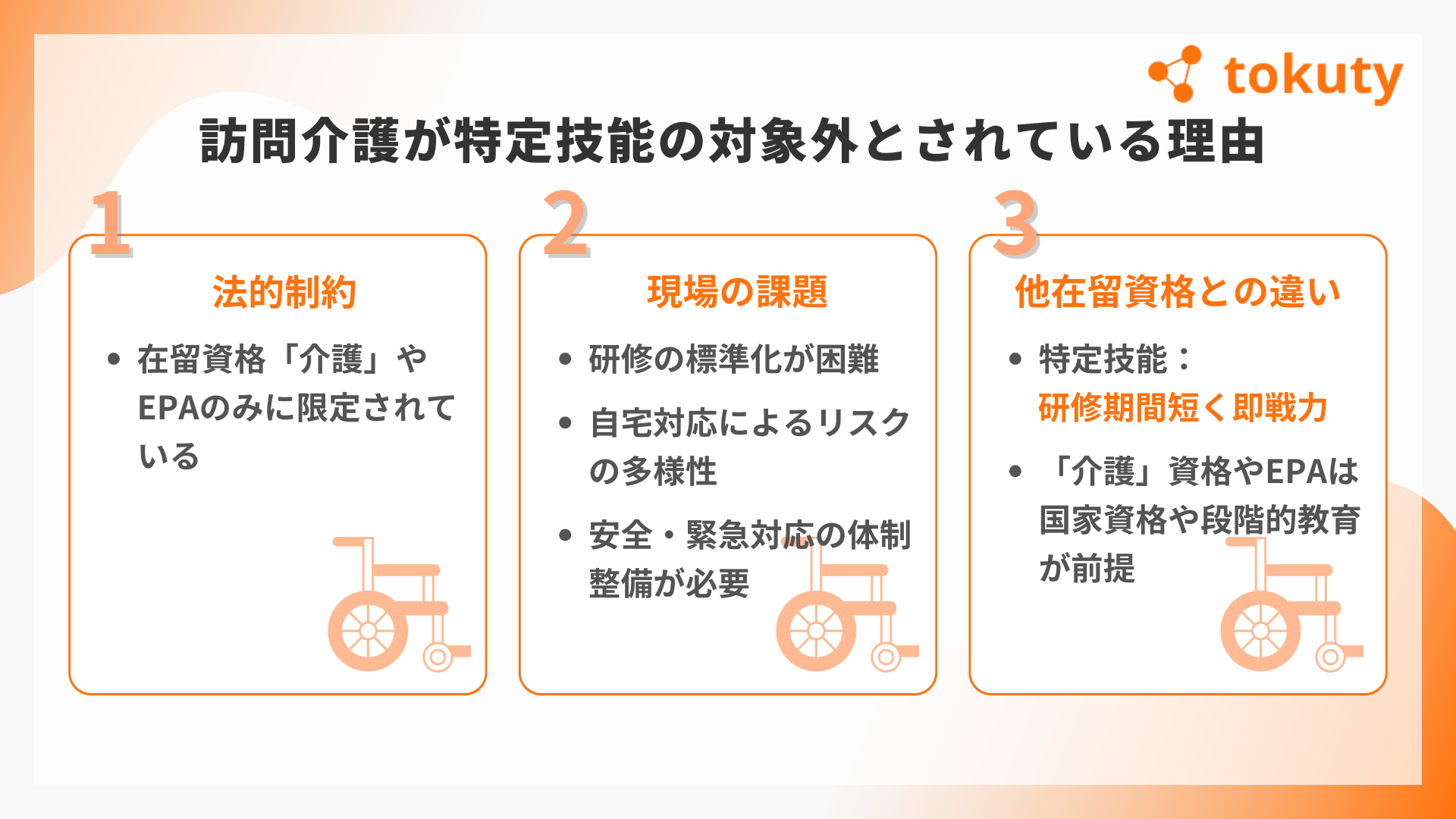

訪問介護が特定技能の対象外となっているのは、法制度上の制約と、現場での管理体制に課題があるためです。

厚生労働省の制度資料などでは、訪問介護は在留資格「介護」やEPA介護福祉士に限定されるとされています。これは、訪問介護が個人の自宅で行われ、現場ごとに対応が異なるため、標準化された研修や指導体制を整えるのが難しいとされているからです。

令和4年に開催された有識者会議などでは、訪問介護への外国人従事を見据えた議論が行われ、初任者研修修了の義務付けなどが検討されています。ただし、制度改正には慎重な姿勢が取られており、安全性や質の確保を最優先とする方針です。

現場での課題とリスク

実際の訪問介護の現場では、以下のような課題が指摘されています:

- 緊急時の対応マニュアルが整備されていない

- 研修体制が不十分で即戦力化が難しい

- 単独訪問によるリスクの増加

たとえば、ある訪問介護事業所では、外国人スタッフに十分な研修を行えず、利用者との意思疎通に課題が生じた事例があります。このような現場の声が、特定技能による訪問介護の慎重な扱いにつながっています。

したがって、現在の制度では、安全管理や利用者保護の観点から、訪問介護に特定技能人材を導入することはリスクが高いと判断されているのが実情です。

他の在留資格との違い

訪問介護に従事できる在留資格には「介護」とEPA介護福祉士があります。これらは、特定技能と異なり、長期にわたる研修や国家資格の取得が前提とされており、より高い専門性を持つ人材が対象となります。

在留資格「介護」では、日本国内で介護福祉士の国家資格を取得する必要があり、EPA介護福祉士も段階的に日本語力と実務経験を積んでいく仕組みです。

これらの制度では、定着率が高いという傾向もあり、訪問介護のような個別性が高い現場においても安定したサービス提供が可能となっています。

このような理由から、特定技能とは異なり、訪問介護にはより高い水準の研修体制と法的要件を備えた人材が求められているのです。

訪問介護の特定技能解禁の今後の動向

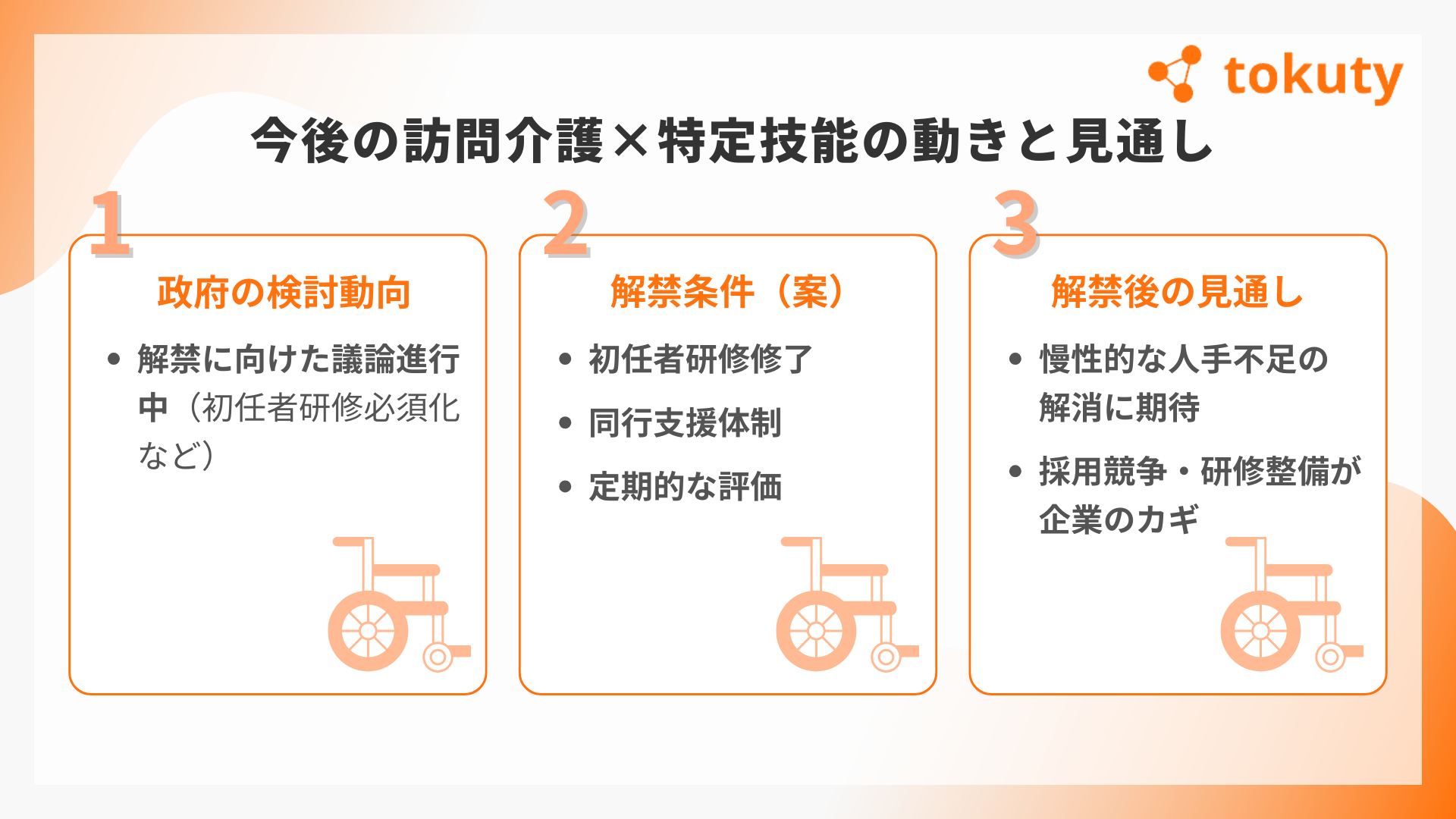

訪問介護における特定技能の活用は、現時点では制度上認められていませんが、政府は将来的な適用に向けた検討を進めています。このセクションでは、制度改正の動きや解禁に向けた具体的な条件、そして解禁後に予想される業界への影響について整理します。

政府の方針と法改正の予定

政府は今後の人材不足対策の一環として、訪問介護への特定技能人材の適用拡大を慎重に検討しています。具体的には、初任者研修の必須化や同行支援体制の整備など、安全性を重視した条件付きでの解禁案が議論されています。

ただし、2024年時点では法改正の具体的な時期や内容は未発表であり、制度改正にはなお時間を要する見込みです。

解禁に向けた条件と要件

仮に特定技能で訪問介護が認められる場合、以下のような条件が必要とされています:

- 介護職員初任者研修の修了

- 同行支援による指導体制の確保

- 定期的な評価とフォローアップの仕組み

これらは、業務の質を保ちつつ利用者の安全を守るために不可欠な要件です。実際、一部の施設では研修修了者のみを受け入れ、トラブルの発生率を低下させた事例もあります。

解禁後の業界への影響

特定技能による訪問介護が解禁されれば、慢性的な人材不足の解消につながる可能性があります。とくに地方では、事業継続のカギになると期待されています。

また、事前に体制を整えていた企業は、採用競争で優位に立ちやすくなります。今後は、外国人スタッフへの教育・支援体制が経営戦略の一部として求められる時代になるでしょう。

特定技能で訪問介護が可能になった場合の注意点と備え

将来的に特定技能制度のもとで訪問介護が認められた場合、外国人介護人材を安全かつ効果的に受け入れるためには、事前の準備が重要です。

ここでは、採用手続きの基本や現場でのサポート体制、文化・言語面での配慮など、受け入れ時に注意しておきたいポイントを紹介します。

関連記事:外国人の雇用って難しい?雇用時の注意点・ポイントを解説!

採用時の基本手続きと注意点

外国人介護人材を採用する際には、在留資格の確認やビザの申請、登録支援機関との連携など、多くの法的手続きが必要です。これらは入国管理局のルールに基づいて正確に行う必要があり、担当者の理解と準備が欠かせません。

たとえば、必要書類の不備や手続きの遅れが原因で、在留資格の更新に支障をきたすケースもあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、あらかじめ制度の流れを把握しておくことが大切です。

文化や言語の違いへの備え

外国人スタッフが訪問介護の現場で安心して働けるようにするためには、文化や言語の違いに配慮した体制づくりが求められます。とくに在宅のケアでは利用者との一対一のコミュニケーションが多く、日本語力や理解力が重要になります。

そのため、就業前からの日本語研修や、現場でのフォローアップ体制を整備することが効果的です。また、職場内での文化理解を促進する取り組み(交流会、異文化研修など)も、チームとしての連携を高めるうえで有効です。

定着と安全管理のためのサポート体制

訪問介護では一人で業務を行うケースも多く、スタッフが孤立しやすいという側面があります。そのため、定期的な面談やメンタルサポート、困ったときに相談できる体制の構築が不可欠です。

また、緊急時の対応方法や訪問時の安全確認などについても、事前にマニュアル化しておくことで、現場での不安やリスクを軽減することができます。

特定技能解禁後に備えた実践的な受け入れポイント

特定技能制度のもとで訪問介護が認められた場合、実際に外国人介護人材を受け入れるためには、現場の体制づくりや運用面での準備が欠かせません。このセクションでは、制度解禁後を見据えた具体的な対応策や、スムーズな受け入れ・定着のための実践ポイントを紹介します。

解禁後の準備と対応策

制度が改正され、訪問介護で特定技能人材が働けるようになった場合、事業者には以下のような実務的な準備が求められます:

- 初任者研修の受講支援

- 同行支援体制の整備と指導担当者の配置

- マニュアルや緊急時対応フローの整備

これらを事前に整備することで、業務の混乱を防ぎ、質の高いケア提供につなげることができます。

スムーズな業務運用のための工夫

外国人スタッフがスムーズに業務を進められるよう、現場での情報共有やICTツールの活用など、日々の運用面での工夫も大切です。たとえば、翻訳アプリの導入や記録業務のフォーマット統一なども、現場でのストレス軽減に役立ちます。

継続的な評価と改善体制

受け入れたあとも、定期的な業務評価やフィードバックの仕組みを設けることで、外国人スタッフの成長を支援し、組織全体としてのケア品質も向上します。特に初期段階では、密なコミュニケーションと柔軟なサポートがカギとなります。

まとめ

本記事では、特定技能制度の概要から、訪問介護が対象外となっている理由、そして今後の制度改正の可能性までを解説しました。

現時点では、訪問介護は特定技能の対象外ですが、将来的に制度が見直される可能性があります。その際には、初任者研修の修了や管理体制の整備がカギを握ります。

事業者としては、今後の動きに注目しつつ、施設介護での活用ノウハウを活かして準備を進めることが、円滑な導入と人手不足対策につながるでしょう。