この記事では、特定技能「建設業」について、制度の概要から受け入れ条件、試験内容、採用時のポイントまでをわかりやすく解説します。

近年、建設業界では人手不足や高齢化が深刻化しており、外国人材の受け入れは重要な選択肢となっています。そこで本記事では、採用を検討する企業が安心して制度を活用できるよう、基本情報から実務で使えるポイントまで整理しました。

また、採用後のサポート体制や現場でのコミュニケーション支援についても紹介しており、初めての方でも全体像がつかめる構成になっています。

この記事からわかること

この記事では、特定技能「建設業」制度の概要から、受け入れ条件、試験内容、対象業務、採用までの流れや注意点までを一通り解説しています。

「特定技能とはどんな制度か?」「どんな業務に外国人を配置できるのか?」「企業として何を準備すればいいのか?」といった疑問を持つ企業担当者の方に向けて、必要な情報を網羅的にまとめています。

さらに、採用後のサポート体制の整備や定着に向けたポイントも取り上げているため、制度の導入を検討している方はもちろん、すでに導入済みの企業にもお役立ていただける内容です。

特定技能「建設業」とは

このセクションでは、特定技能制度の基本的なしくみや、建設業界での活用状況、技能実習制度との違いについてご紹介します。

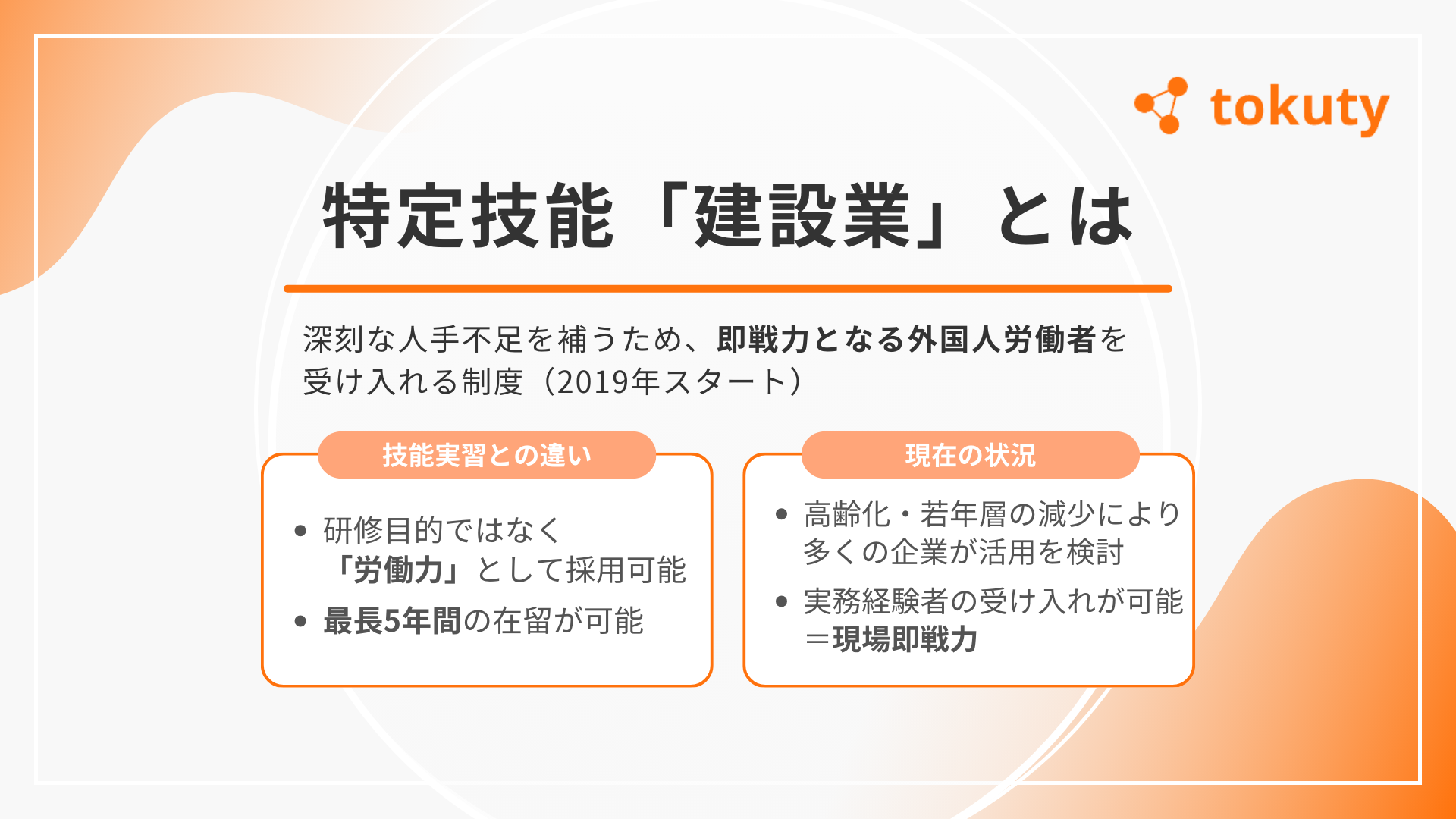

特定技能は、2019年に創設された在留資格で、一定のスキルを持つ外国人が日本の企業で「即戦力」として働ける制度です。法務省の公表データによると、特定技能の取得者数は年々増加しており、建設業界でも導入が広がっています。

従来の技能実習制度とは異なり、特定技能は外国人を「研修生」ではなく「労働者」として雇用できる制度で、長期雇用や現場の即戦力としての活躍が期待されています。

さらに、国土交通省の資料でも、建設業界の人手不足は他業種と比べても深刻であるとされ、制度の活用が求められていることが読み取れます。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、人手不足が深刻な分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために2019年にスタートした新しい在留資格制度です。建設業もその対象分野のひとつであり、特定技能1号の資格を得た外国人は、現場で実際に働くことができます。

建設分野で働くためには、「建設特定技能評価試験」と、一定の日本語能力(日本語能力試験N4程度またはJFT-Basic)に合格することが条件となっています。試験の内容は、現場での実務に基づいた知識やスキルを確認するものです。

この制度では、労働力としての即戦力性が重視されるため、従来の「研修を目的とした技能実習制度」とは大きく異なり、企業が直接雇用し、待遇面でも日本人と同等以上の条件が求められます。

国土交通省の資料によると、建設分野で特定技能の制度を活用する動きは年々拡大しており、特に型枠施工、鉄筋施工、内装仕上げなど、複数の職種で人材ニーズが高まっています。

制度をうまく活用することで、企業は慢性的な人手不足に対応できるだけでなく、長期的な人材育成にもつなげていくことが可能になります。

建設業界における外国人材の現状

建設業界では、少子高齢化の影響を受けて、長年にわたり人手不足が続いています。とくに現場での作業を担う人材が不足しており、多くの企業がその対応策として、外国人材の採用に注目しています。

たとえば、総務省が公表している『労働力調査(基本集計)』によれば、近年、65歳以上の高齢者の就業率は上昇傾向にあり、2023年には65歳以上の就業率が25.2%となっています。

中でも、65~69歳の就業率は52.0%、70~74歳で34.0%と、いずれも過去最高を記録しています。

このように、全国的に高齢者の労働参加が進んでいることは、建設業界においても例外ではありません。高齢化の進行により、現場での人手不足が一層深刻化しており、若年層だけでは補いきれない状況が続いています。

こうした背景から、外国人材の活用はますます重要になっており、実際に特定技能制度を通じて外国人を受け入れている建設企業も増えています。現場では、技能実習や試験を経て特定技能に移行した外国人が、即戦力として活躍している事例も多く見られます。

企業側からは、「業務の安定稼働につながった」「職場の多様性が増した」といった前向きな声も多く、今後の人材戦略の一環として、外国人採用を継続的に検討する企業も少なくありません。

技能実習制度との違い

技能実習制度と特定技能制度は、どちらも外国人が日本で働ける制度ですが、目的や雇用形態、在留期間などに大きな違いがあります。

技能実習制度は、「日本の技術を開発途上国に移転する」という国際貢献を目的としており、就労ではなく“実習”として位置づけられています。そのため、従事できる業務は限られており、原則として3年、最長で5年の在留期間に制限されています。

一方で、特定技能制度は、深刻な人手不足を補うために即戦力となる外国人を受け入れる制度です。企業が直接雇用でき、業務内容もより実務的で幅広く、最長5年の在留が可能です。

また、一定の条件を満たせば、より長期的な就労や家族帯同が可能な「特定技能2号」への移行も視野に入れることができます。

たとえば、建設現場では、技能実習では補助的な作業が中心となるのに対し、特定技能では施工管理や判断力を求められる場面でも活躍できるため、より実務に即した形での活用が可能です。

このように、技能実習制度と特定技能制度は目的も制度設計も異なり、特定技能は企業にとってより実践的かつ長期的な人材確保の選択肢となっています。

特定技能建設業の受け入れ条件

このセクションでは、特定技能「建設業」分野において外国人を受け入れるために、企業が満たすべき条件や手続きの流れについて整理しています。

制度を正しく活用するためには、国土交通省の認定基準やJAC(建設技能人材機構)への加盟要件など、複数のステップを正確に理解しておく必要があります。

企業がスムーズに外国人材を受け入れるためには、単に在留資格を取得するだけではなく、職場環境の整備や安全管理、労働条件の明確化といった点にも配慮が求められます。

ここでは「企業が満たすべき条件」「受け入れまでの手続きの流れ」「必要書類と費用」について、それぞれ詳しく解説します。

関連記事:建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

関連記事:【特定技能】建設と製造業分野の業務区分変更点を詳しく解説

企業が満たすべき要件

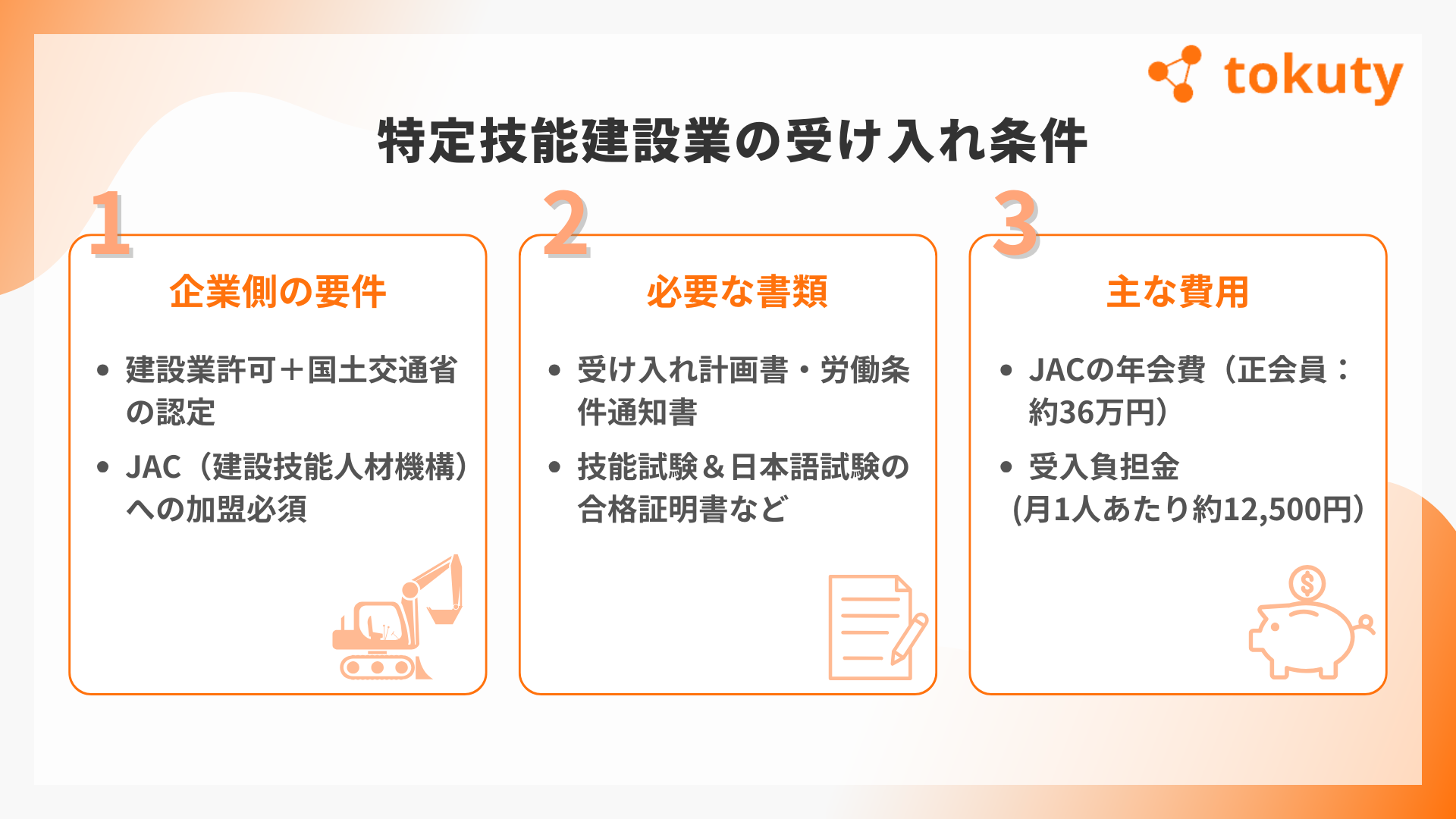

特定技能「建設業」の外国人を受け入れるには、企業が一定の条件を満たす必要があります。特に重要なのは、国土交通省の受入れ認定を受けることと、JAC(建設技能人材機構)に加盟することです。

たとえば、受け入れ企業は建設業法に基づいた建設業の許可を持っており、労働条件や安全衛生の体制が整っていることが求められます。さらに、外国人材に対して日本人と同等以上の処遇を確保することが必須です。

また、JACへの加入により、定期的な報告や技能実習からの移行管理なども適切に行える体制が求められます。JACは、受入れ企業が制度を適切に運用できているかを確認し、必要に応じて指導や是正を行う役割も担っています。

このように、外国人材の受け入れにあたっては、企業側にも高いコンプライアンス意識と受け入れ準備が求められる点に注意が必要です。

受け入れ手続きの流れ

特定技能「建設業」で外国人材を採用するには、受入認定の取得をはじめとした複数の手続きを段階的に行う必要があります。スムーズな採用には、事前準備とスケジュール管理が欠かせません。

まず、企業は対象となる外国人が技能評価試験と日本語試験に合格しているかを確認します。そのうえで、建設分野特定技能受入計画書の作成や、労働条件通知書の準備などを進めます。

次に、国土交通省やJACを通じて受入認定の申請を行い、申請が受理されると、在留資格申請へと進みます。申請後、現地調査が行われる場合もあり、手続きにはある程度の時間を要します。

これらのプロセスを確実に進めるためには、行政書士など専門家への相談や、関係機関との連携も有効です。手続き漏れや書類の不備があると、申請が差し戻されたり、受け入れが遅れることもあるため、慎重な対応が求められます。

結論として、特定技能外国人の受け入れには複数の段階があるため、あらかじめスケジュールを立てて計画的に進めることが、採用成功のカギとなります。

必要な書類と費用

特定技能「建設業」で外国人材を受け入れる際には、提出が求められる書類と、必要な費用をあらかじめ把握しておくことが大切です。

まず、提出書類には以下のようなものがあります:

- 特定技能受入計画書

- 労働条件通知書・雇用契約書

- 技能評価試験・日本語試験の合格証明書

- JAC(建設技能人材機構)への加盟証明

これらの書類は、原本・写しの両方が必要な場合もあり、書式は国土交通省が定めたものを使用します。

費用については、以下の項目が主に発生します:

- JACへの加入費用:正会員は年会費約36万円、賛助会員は約24万円(※2024年時点の例)

- 受入負担金:1人あたり毎月12,500円程度

- 書類作成・翻訳・申請代行費:依頼先によって変動あり

また、申請前に費用の見積もりを取ることで、予算超過や追加対応を防ぐことができます。行政書士や登録支援機関に依頼する場合は、別途サポート料が発生することもあるため注意が必要です。

結論として、書類の準備と費用の把握は採用プロセスの重要なポイントです。早めにスケジュールと予算を整え、計画的に進めることでトラブルの防止につながります。

特定技能建設業の対象作業

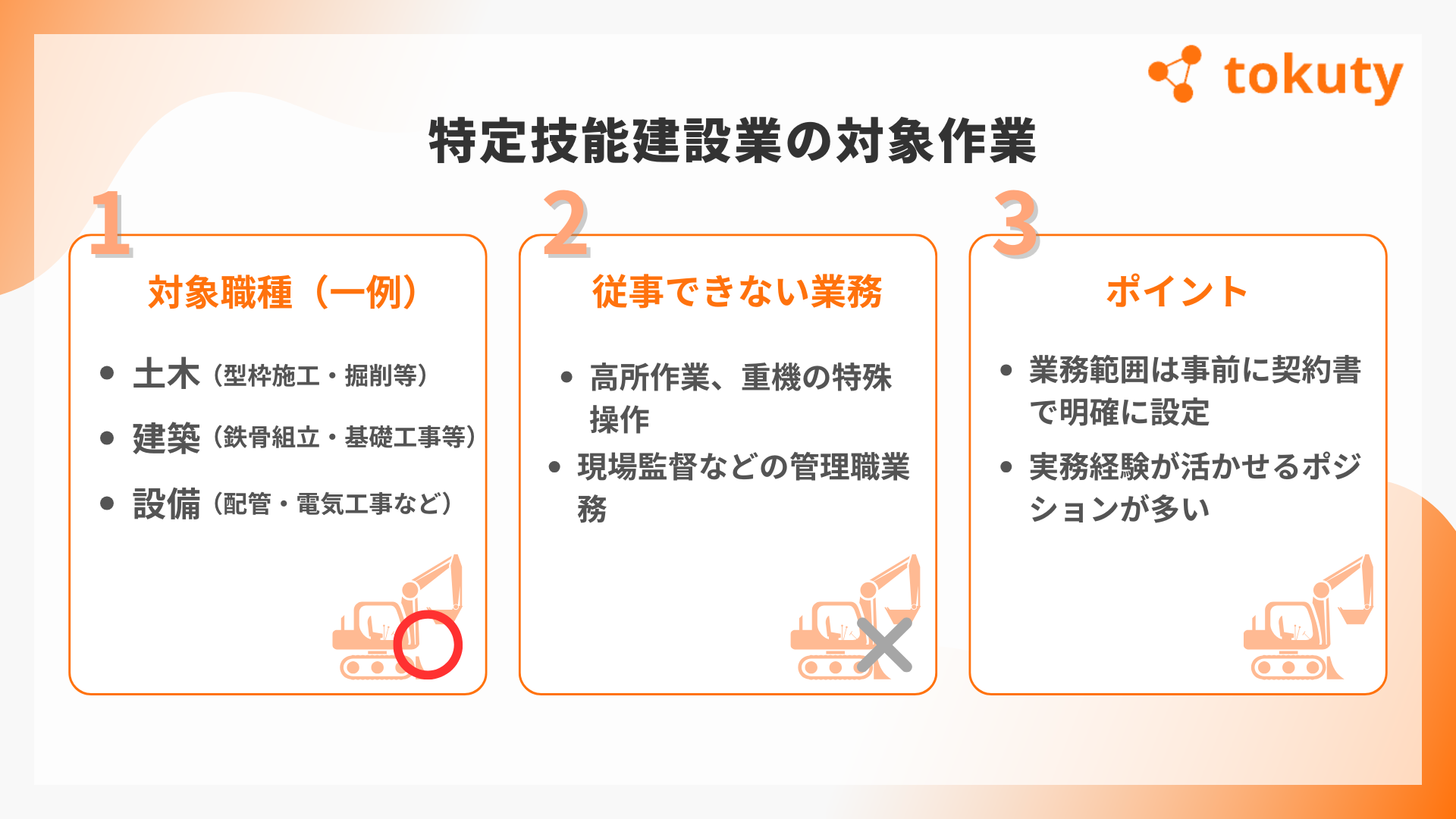

特定技能「建設業」では、外国人材が従事できる業務が明確に定められています。このセクションでは、対象となる職種・作業内容や、従事できない業務、業務範囲に関する注意点について整理しています。

対象職種と作業内容

建設業における特定技能の対象職種は、国土交通省によって以下の11分野に定められています:

1. 型枠施工

2. 左官

3. コンクリート圧送

4. 鉄筋施工

5. 内装仕上げ/天井・床仕上げなど

6. 建築大工

7. とび(足場などの組立作業)

8. 配管

9. 電気通信

10. 鉄筋継手

11. 建設機械施工(整地・掘削など)

これらの作業に従事するには、分野ごとの技能評価試験に合格している必要があります。

従事できない業務

特定技能の外国人は、原則として現場責任者や監督業務には従事できません。また、危険度の高い作業(例:高所作業・特定の重機操作など)についても、法令や技能資格に応じて制限があります。

この点は、労働安全衛生法や建設業法にも関わるため、企業側は事前に確認しておくことが重要です。

業務範囲の制限と注意点

業務内容が曖昧なまま採用を進めてしまうと、受け入れ後に「想定外の作業だった」といったトラブルにつながるおそれがあります。

そのため、職務範囲を雇用契約書などに明記、実務内容を定期的に見直す体制、通訳や現場教育を活用した認識のすり合わせといった対応が求められます。

結論として、特定技能で従事できる業務は明確に定義されており、企業は事前に把握しておくことが不可欠です。作業内容と法的な要件を確認し、適切な人材配置を行いましょう。

特定技能建設業の試験内容・難易度

このセクションでは、特定技能「建設分野」で必要となる技能評価試験と日本語試験の内容、そして合格率や対策ポイントについて紹介します。企業が「どのレベルの人材を採用できるか」を把握するうえで、試験制度の理解はとても重要です。

技能評価試験の概要

建設分野の特定技能試験は、対象職種ごとに実施されます。試験内容は以下の通りです:

- 実技試験:現場での作業を想定したパフォーマンステスト

- 学科試験:作業手順、安全管理、工具・材料に関する知識など

実技試験と学科試験ががセットになっており、一定のスコア以上を獲得することで合格となります。

例:とび作業職の場合は、足場の組立や解体作業に関する知識と、安全確保の判断力などが問われます。

日本語能力の要件

技能試験に加えて、日本語能力も重要な条件の一つです。特定技能では、以下のいずれかに合格している必要があります:

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

これらは日常会話レベルの日本語理解を確認するための試験で、現場での指示理解や安全確保に必要不可欠なスキルとされています。

試験合格に向けて企業ができるサポートとは

技能評価試験や日本語試験の合格率は、分野によって異なりますが、おおむね60%前後とされています。

企業によっては、登録支援機関や教育機関と連携し、試験前にサポート体制を整える、試験対策に役立つ教材や情報を提供、社内の先輩外国人社員によるアドバイスやサポートなどの取り組みを行うことで、よりスムーズな採用・戦力化を実現しているケースもあります。

結論として、特定技能試験は即戦力としての実力を測る大切な基準です。企業側も試験制度の仕組みを理解し、採用方針の検討や支援体制づくりに活用することが重要です。

特定技能外国人採用の成功ポイント

このセクションでは、特定技能「建設分野」の外国人材を受け入れるうえで大切なポイントをまとめています。効果的な人材募集から、コミュニケーション体制、そして定着を促す取り組みまで、企業が安心して受け入れるためのヒントを紹介します。

効果的な人材募集の進め方

採用の第一歩は、ターゲットに合った求人発信です。外国人材向けの求人では、仕事内容・勤務地・給与・支援内容などをできるだけ具体的に記載することが重要です。

たとえば、海外人材向け求人サイトの活用や、登録支援機関との連携、SNSや動画での情報発信などを行うことで、関心のある求職者に正しく情報が届きやすくなります。

コミュニケーション体制の整備

文化や言語の違いに配慮しながら、職場内のコミュニケーションを円滑にする体制づくりも重要です。

たとえば、定期的な面談・ヒアリングや、翻訳アプリや母国語スタッフの配置、日本語研修や生活オリエンテーションの実施などの取り組みが、外国人材の不安を解消し、職場への定着につながります。

定着を促すための工夫

長く働いてもらうためには、労働条件や職場環境の整備だけでなく、キャリア形成や生活支援までを視野に入れたフォローが効果的です。

たとえばスキルアップ支援(資格取得講座など)、住居・生活支援、日本人従業員との交流機会の提供などの取り組みを行っている企業では、特定技能人材の定着率が高く、現場の安定にもつながっているとの声も多くあります。

結論として、特定技能の採用を成功させるには、採用前の準備から、受け入れ後のフォローまで一貫した取り組みが大切です。人材と企業がともに成長できる関係づくりを目指しましょう。

まとめ

特定技能「建設業」は、深刻な人手不足が続く建設現場において、即戦力となる外国人材を採用できる有効な制度です。

企業がこの制度を活用するためには、受け入れ要件の確認や、適正な業務範囲の理解、試験制度への理解が欠かせません。

さらに、採用後のサポート体制や長期定着への取り組みも、制度活用の成果を左右する重要な要素です。

制度を正しく理解し、戦略的に活用することで、企業の成長と現場力の強化につなげていきましょう。