木材加工業界で人手不足に課題を感じている企業様へ向けて、特定技能「木材加工」制度の概要や受け入れ条件についてわかりやすく解説します。

本記事では、厚生労働省や出入国在留管理庁などの公的情報をもとに、制度の仕組みや採用に必要な手続き、受け入れ企業・外国人労働者に求められる条件などを丁寧にご紹介します。

木材加工分野は、特に地方や中小企業を中心に人手不足が深刻です。そこで注目されているのが、即戦力となる外国人材を受け入れられる「特定技能」制度です。

本記事では、試験の内容や対象業務、採用時の注意点まで幅広く取り上げ、採用を検討中の企業様の疑問や不安を解消することを目的としています。

制度の最新情報と活用のポイントをおさえ、採用活動の第一歩に役立てていただけるよう構成しています。すでに制度を導入している企業の事例も交えながら、実践的かつ信頼性の高い内容をお届けします。

この記事でわかること

本記事では、特定技能「木材加工」分野における制度の仕組み、対象となる業務内容、試験の概要、外国人材の受け入れ条件、企業にとってのメリットと注意点などを体系的に解説しています。

木材加工業界での採用に向けて必要な知識を、基礎から実務レベルまで段階的にカバーしていますので、初めて制度に触れる方でも安心して読み進められます。

特定技能「木材加工」の現状

木材加工業界では、全国的に人手不足が深刻化しています。特に中小規模の製材所や加工工場では、慢性的な人員不足により生産効率や品質管理に影響が出ているケースもあります。この背景には、高齢化の進行や若年層の就業離れ、労働環境の厳しさなどの構造的な課題があります。

木材加工業界における人手不足の深刻化

木材加工の現場では、熟練工の高齢化が進み、技術の継承が困難になりつつあります。また、労働内容のイメージが敬遠されがちで、若手の採用や定着も難しい状況です。その結果、製品の安定供給や業務の持続性に支障が出ている企業も少なくありません。

こうした人手不足への対策として、即戦力として働ける外国人材の活用に注目が集まっています。2019年から開始された特定技能制度は、一定の技能・日本語力を有する外国人を正規雇用できる仕組みであり、木材加工分野も対象業種のひとつとして設定されています。

国土交通省の資料によると、特定技能「木材加工」の在留資格は、建設業分野に含まれる形で制度が整備されており、対象業務に沿った技能試験と日本語試験に合格することで、外国人労働者の受け入れが可能になります。

特定技能制度導入の背景と目的(木材加工分野)

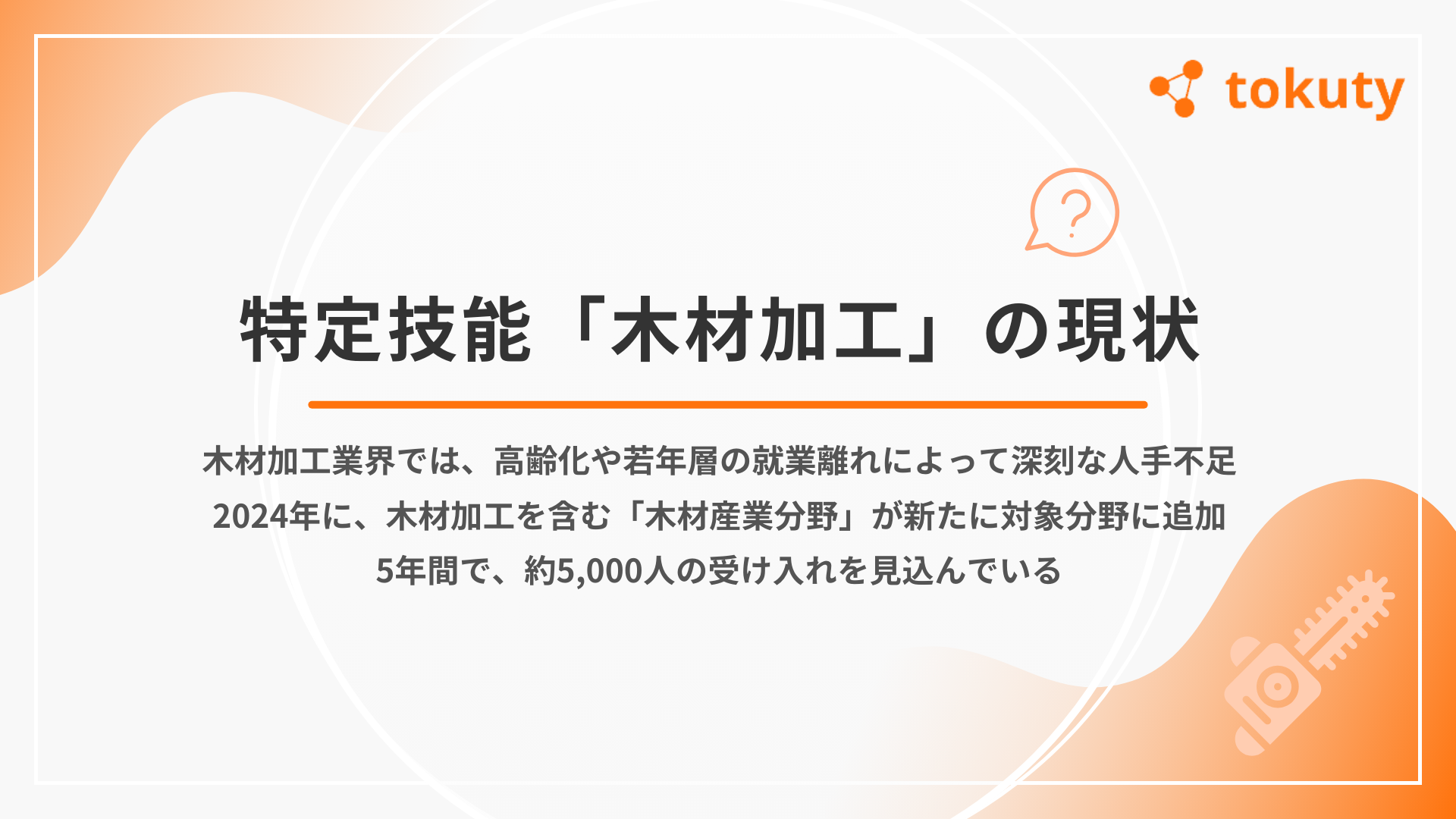

木材加工業界では、高齢化や若年層の就業離れによって深刻な人手不足が続いています。特に地方や中小事業者において、熟練工の退職と後継者不足が重なり、生産体制の維持すら困難となるケースも増えています。

こうした状況に対応するため、政府は2019年に「特定技能」制度を創設し、人手不足が深刻な業種において即戦力となる外国人材の受け入れを可能としました。2024年には、木材加工を含む「木材産業分野」が新たに対象分野に追加され、制度の活用が広がっています。

この制度により、技能試験や日本語試験に合格した外国人材が、製材や加工、塗装などの実務に直接従事できるようになり、企業の人材確保と技術継承の一助となることが期待されています。

また、制度を通じて多様な人材を受け入れることで、業界全体の活性化や作業環境の見直しが促されるとともに、持続可能な発展に向けた新たな労働力の確保手段として注目されています。

関連記事:【2024年最新版】新たに4分野が追加!特定技能で就労可能な業種・職種を徹底解説

特定技能「木材加工」分野における外国人労働者の見通し

木材加工分野では、特定技能制度を活用した外国人労働者の受け入れが進んでいます。法務省の公表資料によると、2024年からの5年間で、木材産業分野における特定技能外国人の受け入れ見込み人数は5,000人と設定されています。

この受け入れ見込み人数は、制度開始当初の見込みから増加しており、木材産業分野での外国人労働者の受け入れが拡大していることを示しています。今後、技能実習からの移行や新規試験合格者の増加により、さらなる受け入れが期待されています。

業界ではすでに複数の企業が試験合格者の受け入れを始めており、今後は地方を中心にさらなる活用が進む見込みです。

参照:木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

特定技能「木材加工」の対象業務

このセクションでは、特定技能制度で外国人が従事できる木材加工の業務内容や、対象となる施設・事業所の範囲、対象外の業務と注意点について詳しく解説します。制度を適切に活用するためには、どの業務が制度の対象かを正しく把握することが重要です。

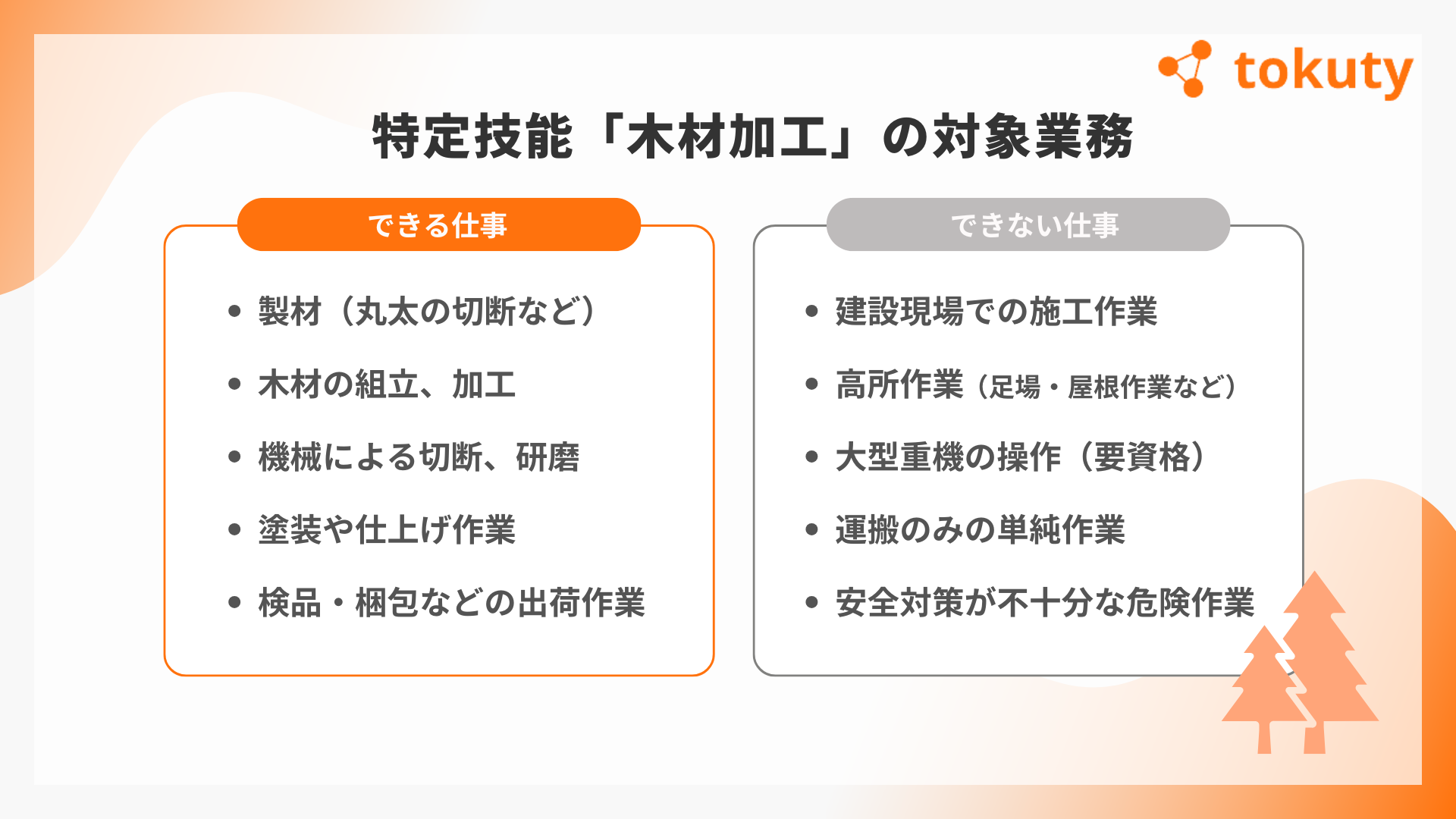

外国人が従事可能な具体的業務内容

特定技能「木材加工」に該当する業務は、製材・乾燥・仕上げ・接合・加工(切削・組立・研磨・塗装など)を含む、木材を加工・整形する一連の作業です。これらの業務は、建材や家具、構造材の製造工程に関連しており、一定の技術と品質管理が求められます。

対象となる作業には、NC加工機などの機械操作を含む場合もあり、正確な手順の理解と安全意識が不可欠です。技能試験で一定のレベルを満たした労働者が従事することで、現場での即戦力が期待されます。

また、業務の中には研修やOJTを通じて技術を高められるものも多く、企業側は教育体制を整えることで長期的な人材育成が可能になります。

対象となる施設・事業所の範囲

特定技能「木材加工」の従事先となる施設は、製材所、集成材工場、合板工場、プレカット工場、木工所など、木材を主な原材料として加工・製造を行う事業所が対象となります。

これらの施設では、安全衛生管理体制や作業マニュアルの整備が求められ、受け入れ企業は業務の標準化と職場環境の整備に取り組むことが必要です。また、外国人材が安心して働ける環境づくりの一環として、労働安全衛生法に基づいた教育・指導の実施が推奨されています。

事業所は、必要に応じて労働局や監督署への届出・報告義務を適切に果たすことが求められます。

対象外となる業務と注意点

特定技能「木材加工」の対象外となる業務には、以下のようなケースがあります:

- 建設現場などでの木材加工ではなく、施工・組立を主とする作業

- 高所作業・特殊重機の操作など、別途資格を要する危険作業

- 木材の運搬・出荷のみを担当する物流業務

受け入れ企業は、外国人材に従事させる業務が特定技能制度で認められている内容に合致しているかを、事前に確認する必要があります。業務の内容や範囲を超えた場合、制度違反となるおそれがあるため、管理責任者を置いたうえで適切な業務割当が重要です。

また、申請時の業務内容記載に不備があると、入管手続きで差し戻されることもあるため、記載内容の整合性や実際の業務内容との一致にも注意しましょう。

特定技能「木材加工」の試験内容

ここでは、特定技能「木材加工」の評価試験について、試験科目や合格基準、受験方法などを詳しく解説します。試験は、外国人労働者が実務に対応できる技能・知識を有しているかを確認するものであり、制度を利用する上で重要なステップとなります。

技能試験の概要と試験科目

木材加工分野における評価試験は、「技能試験」と「日本語試験」の2つで構成されています。技能試験は、実際の現場を想定した加工・測定・機械操作などの実技テストに加え、木材の性質、安全衛生などに関する基礎知識を問う学科試験が実施されます。

試験は、公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)や指定試験機関によって年数回実施されており、出題範囲は「木材加工技能評価試験 実施要領」に基づいて定められています。

木材の取り扱い、安全な工具使用、作業の手順理解などが評価対象で、即戦力としての実務能力が問われます。

合格基準と試験対策のポイント

技能試験および日本語試験は、それぞれ合格基準が定められており、すべての科目において基準点以上の成績を収める必要があります。技能試験は実技・学科ともに60%以上の正答が目安とされ、日本語試験は日本語能力試験(JLPT)N4相当の理解力が必要です。

試験対策としては、実技の模擬訓練や過去問の演習、日本語での作業指示の理解トレーニングなどが効果的です。技能試験の内容に準じた研修を提供している教育機関や専門学校もあるため、事前に準備することで合格率を高められます。

企業側も、採用予定の外国人材に対して試験対策の支援を行うことで、よりスムーズな採用活動が可能になります。

特定技能「木材加工」の受け入れ条件

このセクションでは、外国人を特定技能「木材加工」として受け入れる際に必要な条件について解説します。企業側・外国人本人の要件、申請手続き、必要書類など、制度を正しく活用するために押さえるべきポイントを整理しています。

受け入れ企業に必要な要件

受け入れ企業は、法務省および厚生労働省が定める「受入れ機関の基準」に従い、以下の条件を満たす必要があります:

- 労働基準法・労働安全衛生法など関連法令の遵守

- 外国人材への報酬が日本人と同等以上であること

- 支援計画の策定(または登録支援機関への委託)

- 必要な書類の作成・保管、および入管への定期報告

さらに、外国人材の生活支援や相談体制の整備、日本語での作業指示が通じる体制なども求められます。事前に社内体制を整えておくことで、受け入れ後のトラブルを未然に防ぐことができます。

外国人材に求められる資格と条件

外国人が特定技能「木材加工」で就労するには、以下の条件を満たす必要があります:

- 技能試験(木材加工評価試験)の合格

- 日本語試験(国際交流基金JFT-BasicまたはJLPT N4以上)の合格

ただし、技能実習2号を良好に修了した場合、試験が免除されるケースもあります(要証明書)。また、18歳以上であること、在留資格の取得に支障がないことも基本条件です。

在留資格が許可されると「特定技能1号」として5年間まで就労可能になり、企業との契約更新や在留期間の延長も制度上可能です。

受け入れ手続きと必要書類の準備

外国人材を受け入れる企業は、在留資格認定証明書交付申請などの手続きを行う必要があります。主な提出書類は以下のとおりです:

- 雇用契約書、勤務条件書

- 支援計画書(自社実施 or 登録支援機関との契約書)

- 会社概要資料、直近の決算書類

- 技能試験・日本語試験の合格証明書(または技能実習修了証)

申請書類に不備があると入管で差し戻される可能性があるため、内容の整合性確認が重要です。また、定期的な受け入れ報告や監査対応も求められるため、書類管理や体制構築は慎重に行いましょう。

不安がある場合は、行政書士や支援機関のサポートを活用するのも有効です。

外国人材採用のメリットと成功のポイント

外国人材の採用は、人手不足の解消だけでなく、業務の見直しや企業の成長にもつながります。このセクションでは、採用による具体的な効果と、成功のためのポイントを紹介します。

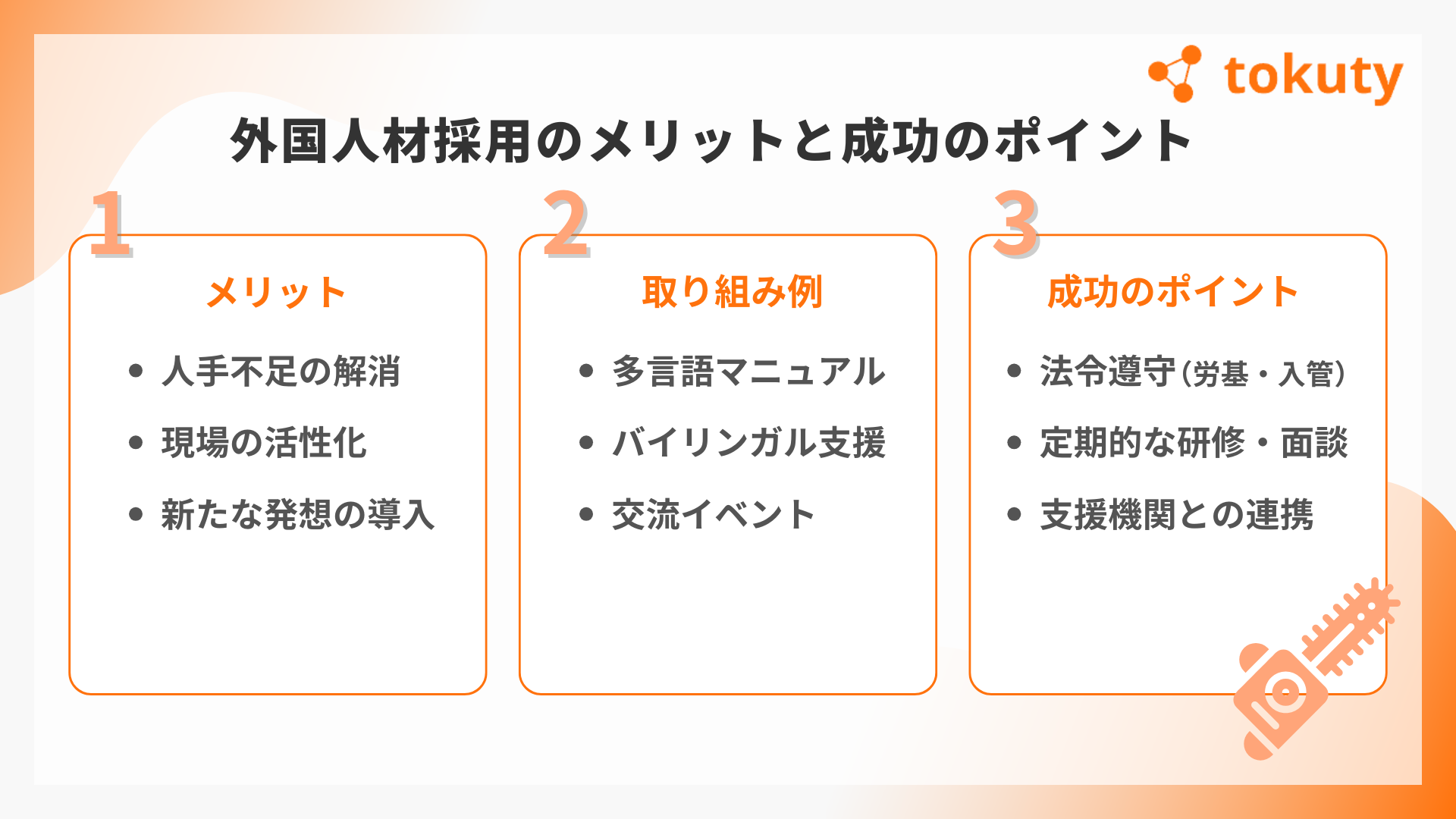

人手不足解消と業務効率化の効果

特定技能人材を採用することで、慢性的な人手不足を補い、生産性の安定や工程の改善が期待できます。実際に外国人材の導入をきっかけに、作業手順のマニュアル化や教育体制の整備が進み、結果的に既存社員の業務効率も向上したという企業もあります。

外国人材の積極的な提案や行動力によって、作業環境や品質への意識が高まり、現場の活性化にもつながっています。

文化・言語の壁を乗り越える取り組み

採用にあたっては、言語や文化の違いが不安要素になることもありますが、多くの企業が以下のような工夫で乗り越えています:

- 作業マニュアルや注意喚起を多言語で用意する

- バイリンガルスタッフの配置や通訳アプリの活用

- 日本人社員向けの異文化理解研修の実施

こうした取り組みによって職場の一体感が高まり、外国人材も安心して働ける環境が整います。

法令遵守と適切な人材マネジメント

制度を正しく活用するには、関連法令の遵守と継続的なマネジメント体制が不可欠です。違法な長時間労働や不当な待遇は、重大な行政処分の対象になります。

そのため、就労状況の定期確認や相談窓口の設置、定期研修などの体制を整備し、法的リスクの予防と人材の定着を両立させることが大切です。

登録支援機関との連携や、専門家(行政書士・社労士など)の支援を活用することも、企業にとっては有効な選択肢です。

まとめ

本記事では、特定技能「木材加工」分野における制度の仕組みや受け入れ条件、試験内容、対象業務、そして採用のメリットと成功ポイントまでを詳しく解説しました。

木材加工業界において、特定技能制度は人手不足の有効な解決策であり、企業の生産性向上・人材の多様化にも大きく貢献します。制度を正しく理解し、適切な準備を整えることで、外国人材の力を最大限に活かすことができます。

今後、制度のさらなる活用が進むなかで、企業にはより柔軟で戦略的な人材マネジメントが求められるでしょう。本記事が、その一助となれば幸いです。