本記事では、特定技能「造船・舶用工業」分野における制度の概要から、導入の背景、受け入れ条件、試験の内容、さらに採用時の実務的なポイントまでを幅広く解説します。

造船業界では長年にわたり人手不足が続いており、とくに技能実習から特定技能への円滑な移行が重要な課題となっています。最新の制度動向に基づき、企業が外国人材を効果的に採用・活用するための具体策をわかりやすくお伝えします。

制度の仕組みや手続きの流れ、受験対策のポイントを把握することで、皆さまの採用活動や人材戦略に役立つ実践的な知識が得られる内容となっています。

この記事でわかること

この記事では、特定技能「造船・舶用工業」分野の制度概要、対象となる業務、技能評価試験や日本語試験の内容、受け入れ条件や必要書類などについて、具体的な事例とともに解説します。

技能実習から特定技能への移行方法、各種試験の準備ポイント、採用成功のコツなど、実務で活用できる情報を整理しています。外国人材の採用を検討している企業の方々にとって、制度の正確な理解とスムーズな運用の参考となるでしょう。

特定技能「造船」の概要

ここでは、特定技能制度そのものの仕組みや、造船分野での導入背景、そして技能実習からの移行方法について解説します。制度の基本を理解することで、外国人材の採用を検討する企業が制度を円滑に活用できるようになります。

関連記事:特定技能の造船・舶用工業分野とは?外国人人材の受け入れノウハウを解説!

特定技能制度とは

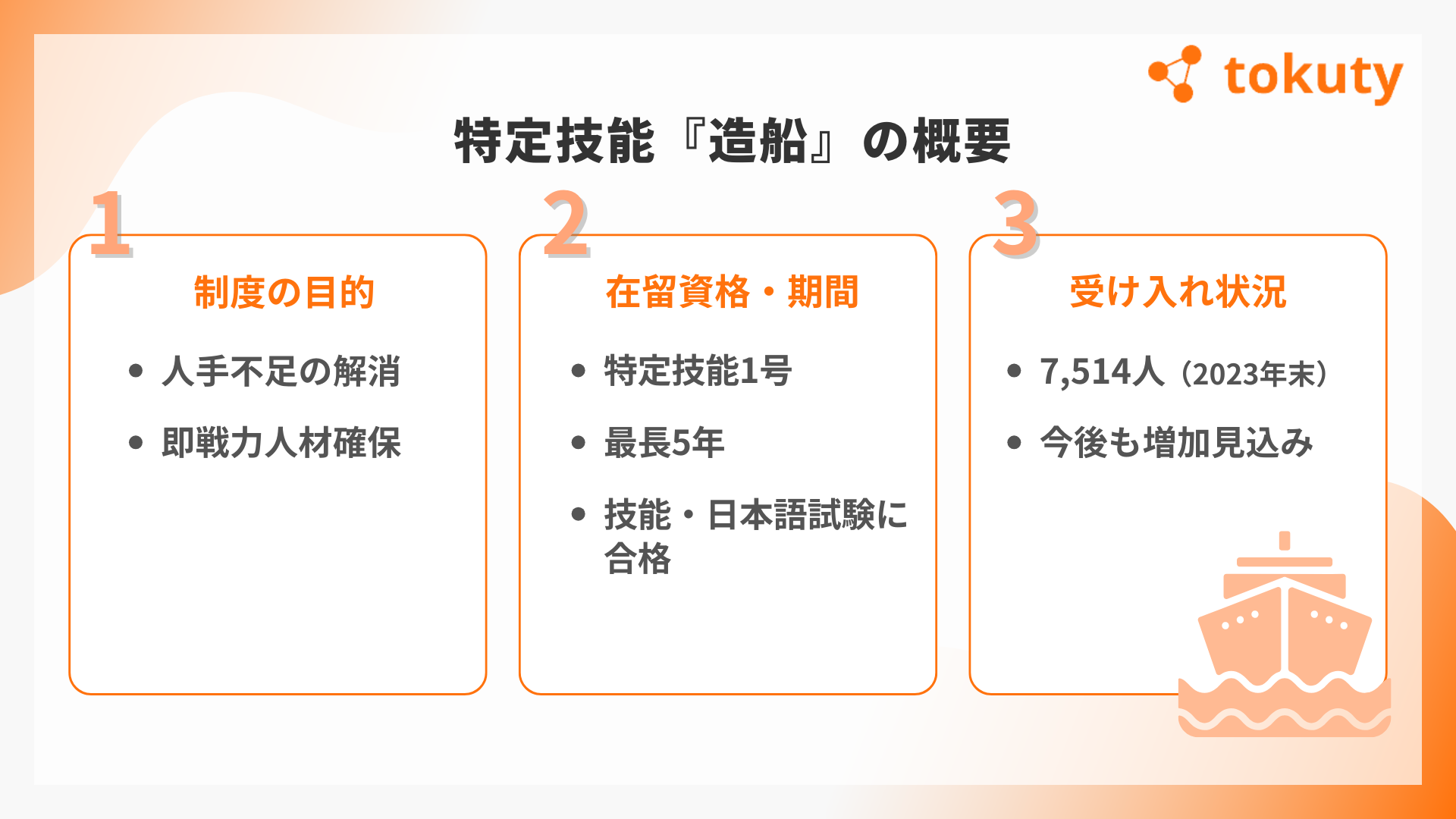

特定技能制度は、2019年4月の入管法改正をきっかけに創設された新たな在留資格です。制度の目的は、深刻な人手不足を解消するため、海外から即戦力となる人材を受け入れることにあります。

造船分野における外国人労働者の数は増加傾向にあり、この制度は技能実習制度と異なり、即戦力としての経験や技能が求められる点が特徴です。

特定技能を取得するためには、専門分野ごとの試験と日本語能力試験に合格する必要があります。試験では、知識だけでなく実技の評価も行われるため、受験者は十分な準備が必要です。

試験の難易度は決して低くなく、受験者の多くが努力を重ねています。したがって、計画的な対策と学習が成功の鍵となります。

この制度の導入により、企業は効率的に外国人労働者を確保し、生産性の向上を図ることが可能となりました。また、制度面での明確な基準とサポート体制が整備されつつあるため、安心して活用できる環境が整っています。

制度の利用拡大は、今後の日本の産業成長に大きな影響を与えることが期待されています。

制度の背景には、国内の若年労働者の減少や高齢化といった社会的課題があります。こうした課題に対し、海外からの即戦力確保は急務です。各省庁や自治体も連携して、特定技能制度の普及と改善に努めています。

その結果、技能実習生が特定技能へとスムーズに移行できる仕組みが整いつつあります。

造船分野で特定技能が求められる背景

造船分野は、日本の主要な製造業の一角を担いながらも、慢性的な人手不足に悩まされています。国内の若年労働者の減少もあって、外国人労働者の需要が高まっているのです。

例えば、溶接作業者の求人倍率が高く、適切な人材確保が急務となっています。これを背景に、企業は外国人材の採用に積極的になっているのです。

実際に、法務省の統計によれば、2024年12月末時点で「造船・舶用工業」分野における在留特定技能外国人数は9,665人に達しており、制度導入以降、着実に受け入れが進んでいることが分かります。

具体的には、造船の各工程において高度な技術と経験が求められる作業が多く存在します。溶接や塗装、機械加工など専門的な技能が必要とされ、これらを担う即戦力が不足しています。このような状況下で、特定技能制度が重要な役割を果たしています。

参照:【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(2024年12月末時点)

技能実習から特定技能への移行方法

技能実習生から特定技能への移行は、一定の基準と手続きに基づいて行われます。まず、技能実習生は所定の技能試験および日本語試験に合格する必要があります。多くの実習生にとって、この移行はキャリアアップの機会となっています。

移行のプロセスは明確に定められており、企業側も受け入れ体制の整備に努める必要があります。

移行手続きには、各種書類の準備と地方出入国在留管理局への申請が必須です。具体的には、技能実習の修了証明書や試験合格証明書、健康診断書などが求められます。提出書類の不備が原因で申請が遅れるケースもあるため、正確な書類作成と手続きが移行成功の鍵となります。

さらに、企業は移行後の支援体制も整える必要があります。これは、特定技能人材が新たな環境に迅速に適応し、長期的に活躍するために重要な要素です。移行プロセス全体をスムーズに進めるためのチェックリストやサポート体制の確立が、今後の課題となります。

このように、技能実習から特定技能への移行は、基準を十分に理解し、必要な手続きを正確に行うことがポイントです。実際に移行を経験した企業の事例を参考にすることで、より実践的なノウハウが得られます。

制度の運用に関する最新情報は、法務省や関連協議会の公表資料を定期的に確認することが推奨されます。

特定技能「造船」の対象業務

特定技能「造船」では、溶接や塗装、検査など、造船現場の中核を担う専門的な業務に従事できます。これらは即戦力としての技能が求められ、安全管理や法令遵守も重要なポイントです。

このセクションでは、従事可能な業務の内容や職種ごとの特徴、業務上の注意点について解説します。

従事可能な業務内容

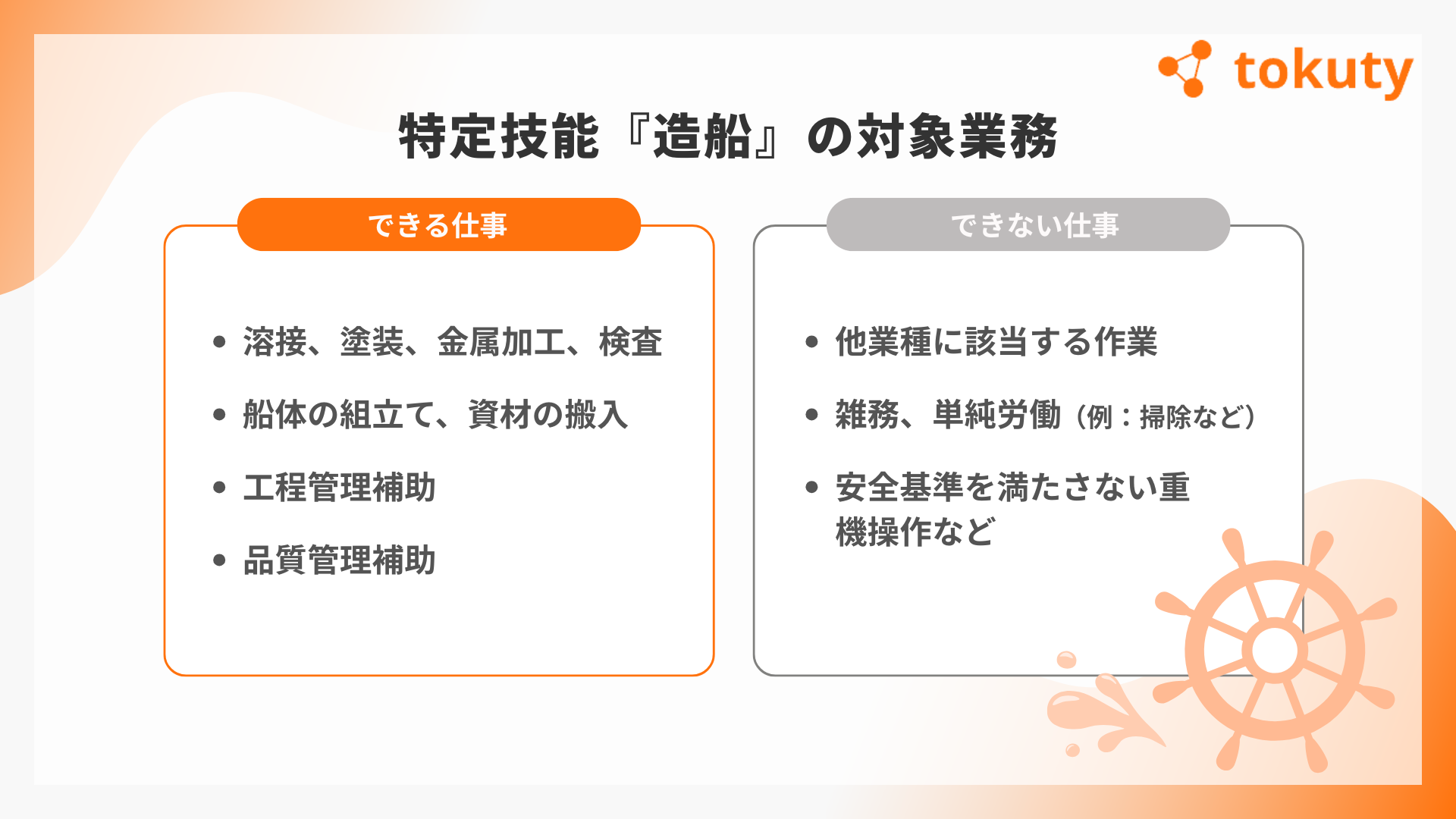

特定技能「造船」で従事可能な業務は、主に溶接、塗装、金属加工、検査など、造船所の製造工程全般にわたります。これらの業務は生産ラインの中核を担い、高度な技能と即戦力としての実務経験が求められます。

たとえば、船体の溶接や塗装、金属部品の組み立て、完成後の検査作業などが代表的です。安全性が重視される造船現場では、これらの作業を行う上で高い専門性と注意力が必要となります。

企業では、外国人技能者がスムーズに業務に取り組めるよう、事前研修や定期的な技能講習を実施しており、作業の品質向上と安全対策の強化につながっています。

周辺業務としては、資材の搬入や管理、作業現場の補助的作業なども含まれ、幅広い工程への対応力が求められます。

特定技能としての在留資格を得た外国人は、技能水準が公的に証明されているため、即戦力として現場で高く評価されています。

対象となる職種と作業一覧

造船分野で対象となる主な職種は、以下のとおりです:

- 溶接工:鉄板の接合や部品組み立てなど。正確さとスピードが要求されます。

- 塗装工:防錆や外装塗装を担当し、美観と耐久性を両立させる技術が求められます。

- 金属加工工:部材の切断や成形、加工など。高精度な機械操作が必要です。

- 検査員:溶接・加工後の寸法確認や品質チェックを行い、製品の基準適合を判断します。

各職種では専門の技能試験に合格する必要があり、一定の技能と知識を持っていることが前提となります。作業ごとに細かい品質基準が設けられており、日々の業務でも厳格なチェックが行われます。

こうした多様な職種が連携することで、高品質な船舶の製造が可能となり、職種間の連携やチームワークも重要な要素となります。

業務に関する注意点と制限事項

造船分野では、従事できる業務に明確な範囲が定められており、制度上、対象外の作業に就かせることはできません。たとえば、清掃や他業種の作業、資格を要する重機操作などは従事できない業務にあたります。

また、安全対策も非常に重要です。高所作業や有機溶剤の使用など、リスクを伴う業務では、法令に基づく安全管理と適切な教育が義務付けられています。厚生労働省のガイドラインでは、違反時の罰則規定も明記されており、企業は常に法令を遵守する必要があります。

労働時間や休憩の管理についても労働基準法の範囲内で適切に対応し、過重労働を防止する配慮が求められます。安全教育やマニュアルの整備、多言語対応など、制度を活用する企業には包括的な労務管理体制が必要です。

結果として、業務範囲の明確化と安全対策の徹底が、外国人材の定着と企業全体の生産性向上に直結します。

特定技能「造船」の試験内容

特定技能「造船」分野で就労するためには、技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格する必要があります。これらの試験は、即戦力として求められる技術と知識を客観的に評価するものであり、受験者には高い準備レベルが求められます。

本セクションでは、技能評価試験の具体的な内容、日本語能力試験の要件、そして試験の申し込み方法とスケジュールについて詳しく解説します。試験制度の理解を深めることで、採用活動を円滑に進め、適切な人材の確保につなげることができます。

技能評価試験の詳細

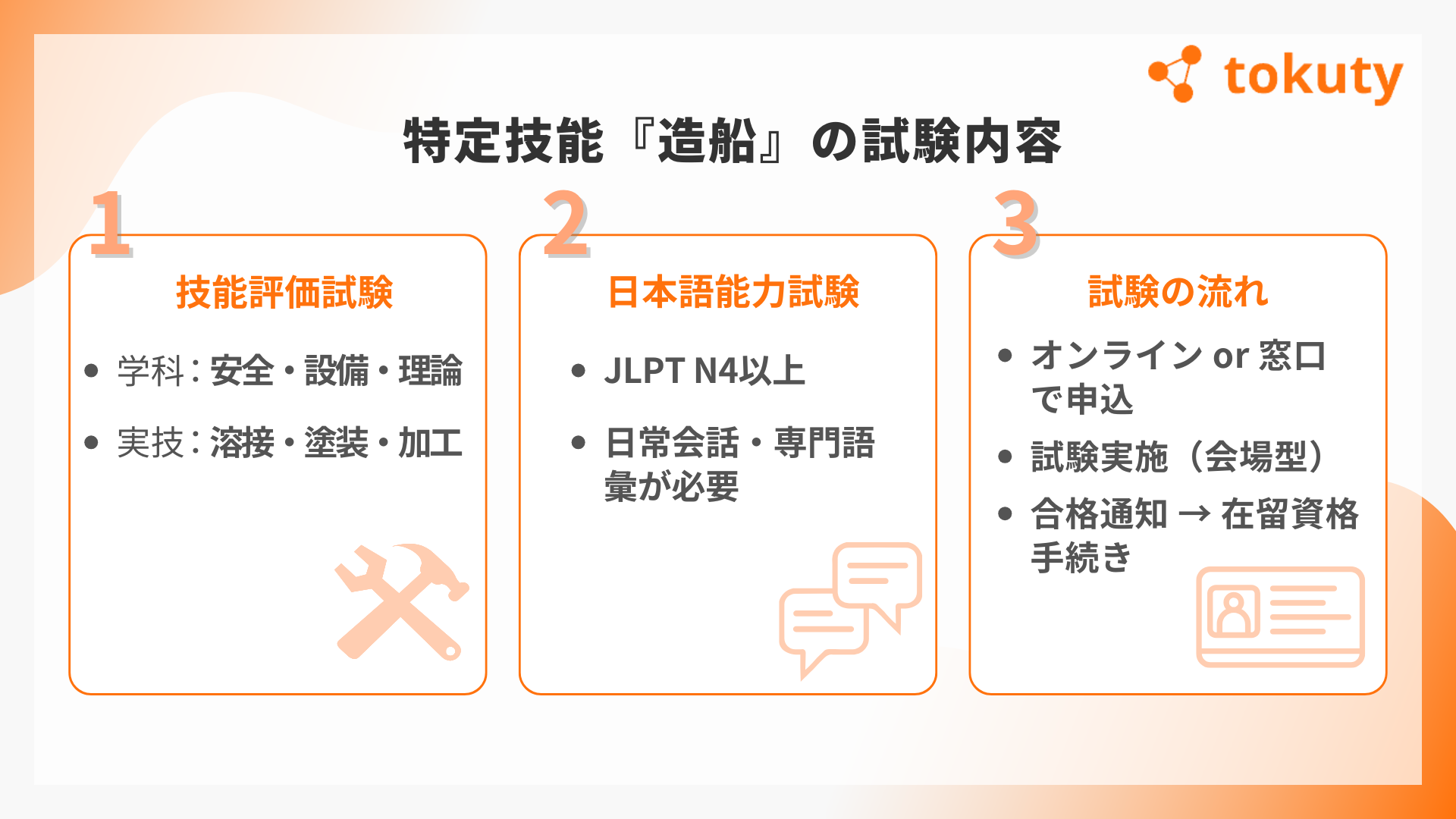

技能評価試験は、造船業務における専門技術と知識を測定する試験で、「学科」と「実技」の2つで構成されています。試験内容は、現場の実務に即した課題が中心で、即戦力となる外国人材を見極めるためのものです。

学科試験では、金属加工、溶接、塗装などに関する基礎理論、設備の操作、安全管理、品質基準などが問われます。現場での作業に関わる知識を幅広く理解しているかが評価のポイントです。

実技試験では、実際に金属部材を用いた溶接作業、パーツの組み立て、塗装工程などを行い、作業の正確性・スピード・安全性などが評価されます。求められるレベルは高く、受験者は十分な実務経験や練習が必要とされています。

企業によっては、試験合格を目指す外国人候補者に対し、事前研修や模擬試験を提供するケースもあり、準備の手厚さが合格率に影響することもあります。実際の試験内容や基準は、各試験実施団体の公開情報をもとに随時更新されるため、事前の確認が重要です。

日本語能力試験の要件

技能評価試験に加えて、日本語能力の証明も必須となります。多くの業務で日本語による指示理解や安全確認が必要なため、最低でも日本語能力試験(JLPT)N4以上、またはJFT-Basicの合格が求められます。

試験では、日本語の文法・読解・聴解がバランスよく問われ、日常会話や職場での基本的なやり取りができる水準が必要とされます。受験者の多くは、日本語学校やオンライン講座を活用し、合格を目指しています。

また、採用後も業務用語や安全マニュアルの理解のため、日本語力の継続的な学習が必要です。企業によっては、日本語教育を社内で実施するなど、語学サポート体制を整えているケースもあります。

企業が把握すべき試験制度と合格基準

企業が特定技能人材を採用するにあたり、技能評価試験や日本語能力試験の制度内容を正しく理解しておくことは非常に重要です。

技能試験は学科と実技に分かれているため、実務に近い課題で即戦力としての技術力が試されます。合格者は、現場での実務にすぐ対応できる能力を持つ人材として認定されます。

また、日本語能力試験ではN4相当以上の水準が求められており、現場での基本的な指示や会話が可能なレベルとされています。企業側は、この基準を踏まえた上で、業務内容に応じた日本語力のフォローアップ体制を準備することが推奨されます。

試験は定期的に実施されており、各試験のスケジュールや申込状況は、法務省や試験実施機関の公式サイトで確認できます。採用計画を立てる際には、これらの実施タイミングを事前に把握しておくことが重要です。

特定技能「造船」の受け入れ条件

造船分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業側にも一定の基準や手続きが設けられています。単に人手を確保するだけでなく、適切な労務管理、安全体制、生活支援を整えることが前提です。

また、国が指定する「造船分野特定技能協議会」への加入も義務付けられており、制度を正しく運用するための体制整備が求められます。採用前後の各種手続きや必要書類の準備も重要で、企業の信頼性と支援体制が審査の対象となります。

この章では、受け入れに必要な条件・加入義務・実務的な手続きのポイントについてわかりやすく解説します。

企業が満たすべき要件

特定技能「造船」の外国人材を受け入れる企業は、労働関係法令・社会保険・税制等の遵守が必須です。加えて、労務管理・安全衛生管理の体制が適正であることが求められます。

また、過去に同種業務での失踪者や離職者の発生がないことも確認されるため、企業の管理体制や支援体制の整備が重要です。これらをクリアすることで、信頼できる受け入れ先として認定され、スムーズな採用につながります。

協議会への加入手続き

造船分野で外国人材を受け入れるには、国土交通省管轄の「造船分野特定技能協議会」への加入が義務づけられています。オンラインでの申請や必要書類の提出、審査を経て正式に加入が認められます。

加入後は、制度運用や管理に関する研修や情報共有に参加し、制度変更や注意点を把握する必要があります。協議会への加入は、企業が制度を適切に活用できる体制を持っている証明にもなります。

受け入れに必要な手続きと書類

外国人労働者の受け入れには、在留資格の取得・変更手続きや必要書類の準備が欠かせません。提出書類には、個人情報、技能実習修了証明書、健康診断書、労働契約書などが含まれます。

申請先は地方出入国在留管理局で、企業は申請書類の正確性と提出期限の厳守が求められます。また、受け入れ後の生活支援や研修の計画も事前に策定しておくことが望ましく、定着率向上やトラブル回避につながります。

こうした一連の流れを社内でシステム化し、外部の専門機関と連携することで、スムーズな採用と安定運用が可能になります。

外国人材採用の成功ポイント

特定技能外国人を採用する際には、採用時の工夫と受け入れ後のサポート体制が成功のカギを握ります。スムーズな採用には、公平な評価方法や業務の明確化が重要であり、受け入れ後も生活支援や業務フォローなどの体制整備が欠かせません。

この章では、外国人材を採用・定着させるために企業が実践すべきポイントを、「採用時の注意点」と「受け入れ後のサポート体制」の2つの視点から紹介します。人手不足の解消だけでなく、長期的な戦力として育成するためのヒントが得られます。

採用時の注意点とコツ

外国人材の採用を成功させるには、透明で公正な評価と、的確な情報提供が重要です。まず、面接や実技試験を通じて、応募者の実力や適性をしっかり見極める必要があります。実技評価を取り入れている企業では、ミスマッチが減少し、定着率が向上したという事例もあります。

また、文化や言語の違いへの理解も不可欠です。日本語力だけでなく、生活習慣や宗教的配慮などに対応したサポート体制を整えることで、入社後の不安を軽減できます。日本語研修や生活支援プログラムを入社前後に導入することが、採用後のスムーズな定着に繋がります。

さらに、求人情報は業務内容や条件を明確に記載し、応募者が働くイメージを持てるよう工夫することが大切です。企業の過去の成功事例や、働く現場の様子を具体的に発信することで、安心感と信頼感を与えることができます。

受け入れ後のサポート体制構築

採用後のサポート体制は、外国人材の定着と業務パフォーマンス向上に直結します。入社直後から生活面・業務面の両方で支援できる体制を整えることが重要です。専任担当者の配置や、相談窓口の設置によって、困りごとに迅速に対応できる環境づくりが求められます。

定期的な面談や評価制度の導入も効果的です。月1回のミーティングや、年2回のフィードバック面談を通じて課題を早期に発見し、離職リスクを防止する取り組みが実施されています。

さらに、日本語支援や異文化理解研修、メンタルヘルスケアなど、多角的な支援が企業全体の信頼感と生産性向上に寄与します。長期的な人材育成を見据えたサポート体制の整備は、競争力強化に繋がる重要な戦略です。

まとめ

本記事では、特定技能「造船」制度の概要や導入の背景、対象業務、試験内容、受け入れ条件、採用時のポイントまで、幅広く解説しました。

技能実習からの移行を通じて、即戦力となる外国人材を確保することは、慢性的な人手不足の解消と現場の生産性向上に直結する有効な手段です。

企業は、制度を正しく理解し、法令遵守・安全管理・生活支援の体制を整えることで、外国人労働者と円滑に協働できる環境を構築できます。制度を活用した実例や公的データを参考にすることで、自社の取り組みに活かせる具体的なヒントが得られるでしょう。

特定技能制度は、単なる労働力確保にとどまらず、企業の人材多様化と競争力強化に資する仕組みです。今後も制度改正や支援策の動向を注視しながら、柔軟かつ継続的に対応していくことが、持続可能な組織運営と造船業界全体の発展につながります。