建設業界では長年人手不足が問題視されてきました。特に「とび」職種は、高所作業や足場組立てといった高度な技術が必要で、担い手不足が深刻です。こうした状況を打開する策として注目されているのが「特定技能」制度です。

本記事では、特定技能「とび」の受け入れ条件や手続き、現場での日本語要件や定着支援のポイントまで、最新情報をもとにわかりやすく解説します。

この記事でわかること

この記事では、特定技能「とび」制度の概要、受け入れの条件と流れ、現場で求められる日本語能力、安全管理、定着支援まで、採用のために知っておくべき基本情報を網羅しています。

企業の人事担当者や経営者の方が、特定技能を活用した採用を検討する際の実践的な参考になる内容です。

特定技能「とび」とは

特定技能「とび」は、建設現場で必要とされる足場作業や高所作業など、専門性の高い業務に従事できる外国人材を受け入れるための在留資格制度です。2019年に創設された特定技能制度の中で、建設分野に設けられた重要な職種の一つとされています。

特定技能制度の仕組みと特徴

特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足を補うために導入された制度で、即戦力となる外国人労働者を対象としています。とび職種では「特定技能1号」が適用され、最長5年間の在留が可能です。

技能評価試験と日本語試験に合格することが必要ですが、技能実習を良好に修了した場合は一部試験免除で移行できます。

「とび」職種の重要性と業界が抱える課題

とび職種は、足場の組立て・解体、鉄骨の設置、高所での資材運搬など、建設現場の安全と効率を支える要の役割を果たしています。

しかし、少子高齢化の影響により、若年層の人材確保が難しく、技術継承不足や生産性低下といった問題が業界全体で深刻化しています。

国土交通省の資料によると、建設分野全体での特定技能外国人の受け入れ見込み数は2024年度までに約40,000人と設定されていますが、出入国在留管理庁の2024年12月末時点での統計では、建設分野全体で38,365人の特定技能1号外国人が既に在留しています。

「とび」職種もこの主要な受け入れ対象の一つです。こうした背景から、現場では外国人材の活躍が強く求められており、安全・効率・技術力の維持に大きな期待が寄せられています。

参照:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数 (令和6年12月末現在)

制度導入の背景と現場での期待

従来の技能実習制度は、あくまで外国人が日本で技能を学ぶことを目的としており、労働力不足を直接補う制度ではありませんでした。

しかし建設業界、特に「とび」職種では、高齢化や若手不足の影響で現場の労働力確保が急務となり、即戦力の外国人労働者を受け入れられる新たな制度が必要とされました。こうした背景から創設されたのが、2019年施行の特定技能制度です。

現場では、単に人員を補充するだけでなく、一定の技能を持った外国人材が参加することで、生産性の向上や安全性の強化が期待されています。

また、多様な人材が加わることで、現場の課題や改善点が新たな視点で見直される好機となり、業務改善やチーム活性化といった副次的な効果にも注目が集まっています。

特定技能「とび」の対象業務とは?

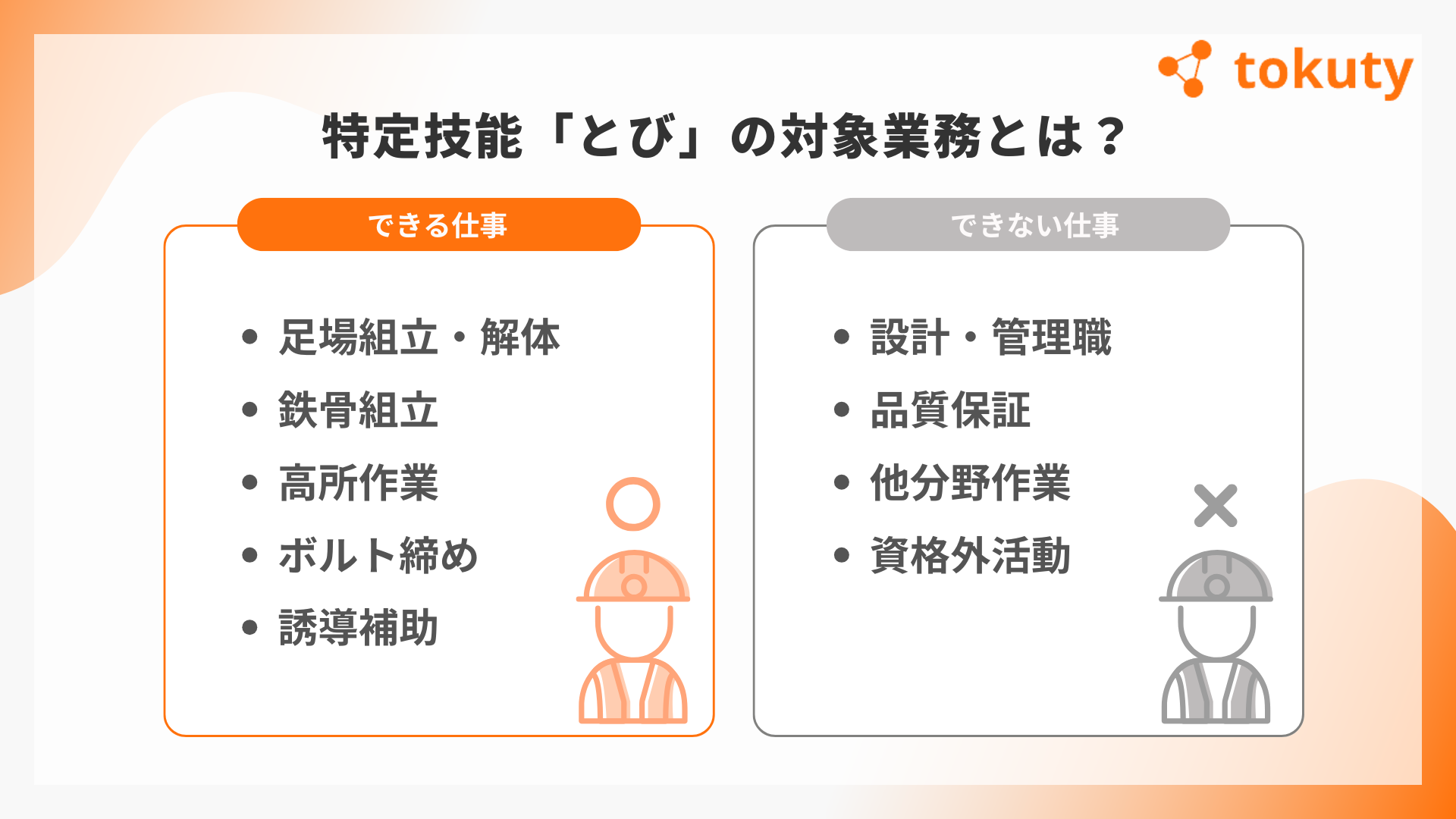

特定技能「とび」の対象業務は、建設現場の基盤を支える幅広い作業を含んでいます。足場組立て、鉄骨設置、高所作業などの専門性に加え、現場全体の安全と効率を左右する重要な役割を担っています。

具体的な作業内容と業務範囲

「とび」の特定技能外国人が従事できる主な作業内容は以下の通りです。

- 足場の組立て・解体:建設現場の作業者が安全に作業できるよう、強固で安定した足場を構築・撤去します。

- 鉄骨やコンクリート型枠の設置:建物の骨組み部分を組み立て、設計通りの精度で設置します。

- 高所作業:高所での作業に従事し、クレーンの誘導やボルト締め、溶接作業の補助を行います。

- 重機誘導や安全確認:現場内の重機や車両の誘導、安全な作業環境の確保に寄与します。

こうした作業は全て、作業員自身や周囲の安全、そして工事全体の進行を支える基盤となります。そのため、現場では技能評価試験を通じて確認された専門性が強く求められます。

対象外となる作業例と注意点

一方で、特定技能「とび」の在留資格では、以下のような作業は対象外とされています。

- 設計・施工管理業務:設計図作成や工事全体の管理監督業務。

- 他職種の専門作業:配管工事、電気工事、左官作業など、とび以外の職種に分類される作業。

- 事務系・営業系の業務:現場外の調整業務や営業活動。

対象外の作業を担当させると、在留資格の範囲外労働として法令違反になる可能性があります。採用前に業務範囲を明確にし、企業側が適切に管理することが重要です。

特定技能「とび」の受け入れ条件と必要要件

特定技能「とび」で外国人労働者を採用するためには、企業と労働者双方が明確な条件を満たす必要があります。適切な条件を理解し、正しい手続きを進めることが、法令遵守と安定的な採用につながります。

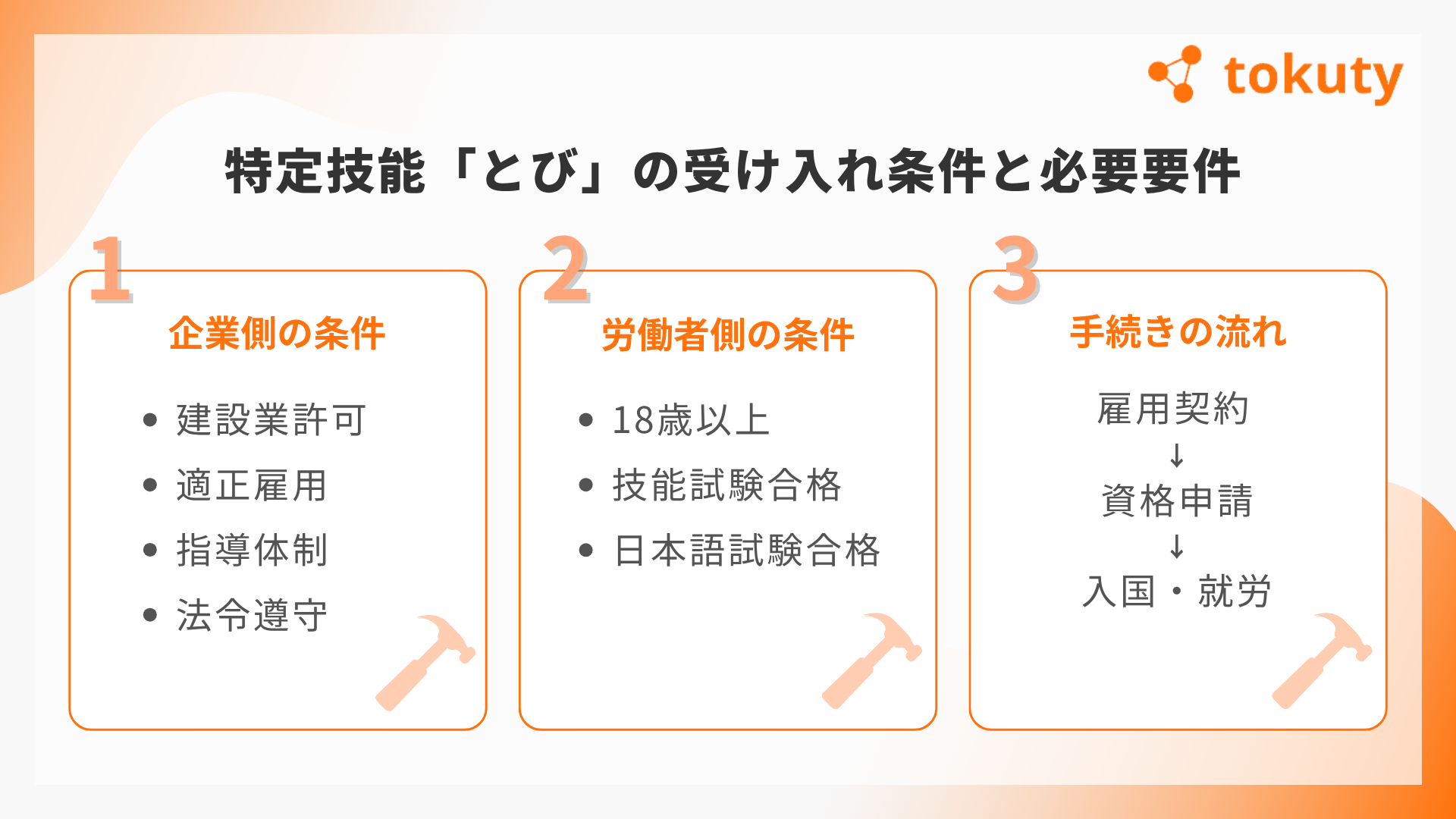

企業が満たすべき条件

受け入れ企業には以下の条件が課されます。

- 建設業許可の取得:国土交通省の定める建設業許可を得ていること。

- 適切な雇用契約の締結:賃金や労働条件が日本人と同等以上であること。

- 指導・監督体制の確保:現場に経験豊富な指導者を配置し、外国人労働者を適切に支援できる体制があること。

- 過去の法令違反がないこと:重大な労働関係法令違反の履歴がないこと。

また、建設特定技能受入事業協議会への加入が必要で、適正な運用を行うことが求められます。

外国人労働者が満たすべき条件

外国人労働者側では、以下の条件をクリアする必要があります。

- 特定技能評価試験(とび)の合格:学科・実技を通じて業務に必要な知識と技能を有していることを証明。

- 日本語能力試験の合格:日本語能力試験(JLPT)N4以上またはJFT-Basicに合格していること。

- 年齢制限:18歳以上。

- 技能実習からの移行者:技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除で移行可能。

これらの条件をクリアすることで、在留資格「特定技能1号」の取得が可能となります。

受け入れ可能な人数と在留期間

「とび」職種では、建設分野全体の受け入れ上限枠の中で採用が行われます。国土交通省が発表した受け入れ見込み数は2024年度までに約40,000人で、そのうち「とび」職種は主要枠として位置づけられています。

在留期間は最長5年で、1年ごとの更新制です。特定技能2号の枠は現時点では設けられていないため、更新期限を見据えた長期雇用計画が必要です。

特定技能「とび」の日本語能力要件とコミュニケーション支援

特定技能「とび」で働く外国人労働者には、現場での安全確保とスムーズな業務遂行のため、一定の日本語能力が求められます。適切な日本語力を確認し、必要な支援を行うことで、現場全体の生産性と安全性が向上します。

必要な日本語レベルと試験内容

特定技能1号では、日本語能力試験(JLPT)N4以上、もしくはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)の合格が要件となります。これらの試験は、日本での生活や業務に必要な基礎的な日本語力を確認するものです。

- JLPT N4:基本的な日本語を理解できるレベル。簡単な文章の読解や、日常会話の聞き取りが可能。

- JFT-Basic:特定技能向けに設計された日本語試験で、職場や日常生活で必要な基礎会話力を確認。

特に建設現場では、指示の聞き取りや安全確認、チームとの連携が重要になるため、最低限の会話力は必須です。

業務で求められる日本語力の具体例

現場で求められるのは、単に試験に合格する日本語力だけではありません。実際の業務では、以下のようなコミュニケーションが必要です。

- 作業指示の理解(例:「次はあの足場を外してください」)

- 安全確認のやり取り(例:「ヘルメットを確認しましたか?」)

- 簡単な報告・相談(例:「ネジが足りません」「問題が起きました」)

これらを確実に行うため、企業側も実践的な日本語指導やOJTでのフォローが重要になります。

企業側のコミュニケーション支援

採用後、外国人労働者が現場に順応しやすくするためには、企業側が継続的にコミュニケーション支援を行うことが重要です。例えば、社内で日本語研修を実施し、現場でよく使われる用語や指示を重点的に教えることで、労働者の理解度を高めることができます。

また、アプリやプリントなどの日本語教材を提供し、自主学習を促す工夫も有効です。さらに、現場には指導者やメンターを配置し、日々の困りごとや不安を気軽に相談できる体制を整えることで、安心して働ける環境が生まれます。

こうした企業側の取り組みは、労働者の定着率を高め、長期的な戦力化にもつながります。

特定技能「とび」の採用手続きと注意点

特定技能「とび」の外国人労働者を採用する際には、いくつかの手続きと注意点があります。採用フローを正しく理解し、法令を遵守することで、トラブルを防ぎ、スムーズな受け入れが可能になります。

関連記事:外国人の雇用って難しい?雇用時の注意点・ポイントを解説!

採用までの流れと必要書類

採用までの基本的な流れは、以下の通りです。まず、企業は必要な求人情報を作成し、募集を開始します。その後、応募者の選考と面接を行い、採用が決定したら雇用契約を締結します。

次に、法務省管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行い、審査に通過すれば、外国人本人が在外公館でビザを取得します。最終的に来日後に就労開始となります。

必要書類には、雇用契約書、技能試験合格証明書、日本語試験合格証明書、受入れ計画書、企業の登記事項証明書や決算書類などが含まれます。事前にリストを整備し、漏れなく準備することが重要です。

法令遵守とコンプライアンス

特定技能外国人の受け入れでは、労働基準法、入管法、最低賃金法、社会保険関連法など、さまざまな法令を遵守する必要があります。特に、適正な労働条件の確保、時間外労働の管理、賃金支払いの明確化、社会保険への加入などは基本です。

法令違反が発覚した場合、受け入れ停止や罰則が科されるだけでなく、企業の信用を失うリスクもあります。最新の法改正やガイドラインを常に確認し、適正な運用を心がけましょう。

外国人労働者の定着支援

外国人労働者が長く安心して働き続けるためには、企業側の定着支援が不可欠です。具体的には、住居の手配や生活面でのサポート、職場内に相談窓口を設ける、文化交流やレクリエーションを通じて職場になじみやすくする、といった工夫が有効です。

また、キャリアアップやスキル向上の機会を用意することで、本人のモチベーション向上につながり、企業への貢献度も高まります。こうした支援は単なる福利厚生ではなく、企業と労働者の双方にとって大きなメリットがあります。

まとめ

特定技能「とび」は、深刻な人手不足に悩む建設現場にとって重要な人材確保手段です。企業は法令を遵守し、適正な採用と支援を行うことで、即戦力の外国人材を迎え入れることができます。

この記事を参考に、特定技能「とび」の受け入れを検討し、企業の成長と現場力強化につなげていきましょう。人材の多様化は、組織の新たな可能性を切り開く大きなチャンスです。