プラスチック成形業界では、慢性的な人手不足が深刻化しています。高齢化や若手離れの影響により、熟練工の確保が難しくなっており、今後の生産体制維持には早急な対策が求められています。

こうした状況のなか、「特定技能」制度を活用した外国人材の受け入れが注目を集めています。本記事では、プラスチック成形分野において特定技能外国人を雇用するメリットや、制度の基本情報、採用までの手続きなどを詳しく解説します。

この記事でわかること

本記事では、プラスチック成形業界において特定技能制度を活用する際の基礎知識から、具体的な雇用の流れ、技能実習制度との違いまでを幅広く解説しています。

特定技能「プラスチック成形」の対象業務や評価試験の内容、外国人材を雇用することによる企業側のメリット、安全管理や職場環境の整備に関するポイントもわかりやすくまとめています。

これから外国人材の採用を検討している企業担当者の方にとって、実務に役立つ情報が得られる内容となっています。

特定技能「プラスチック成形」とは何か?

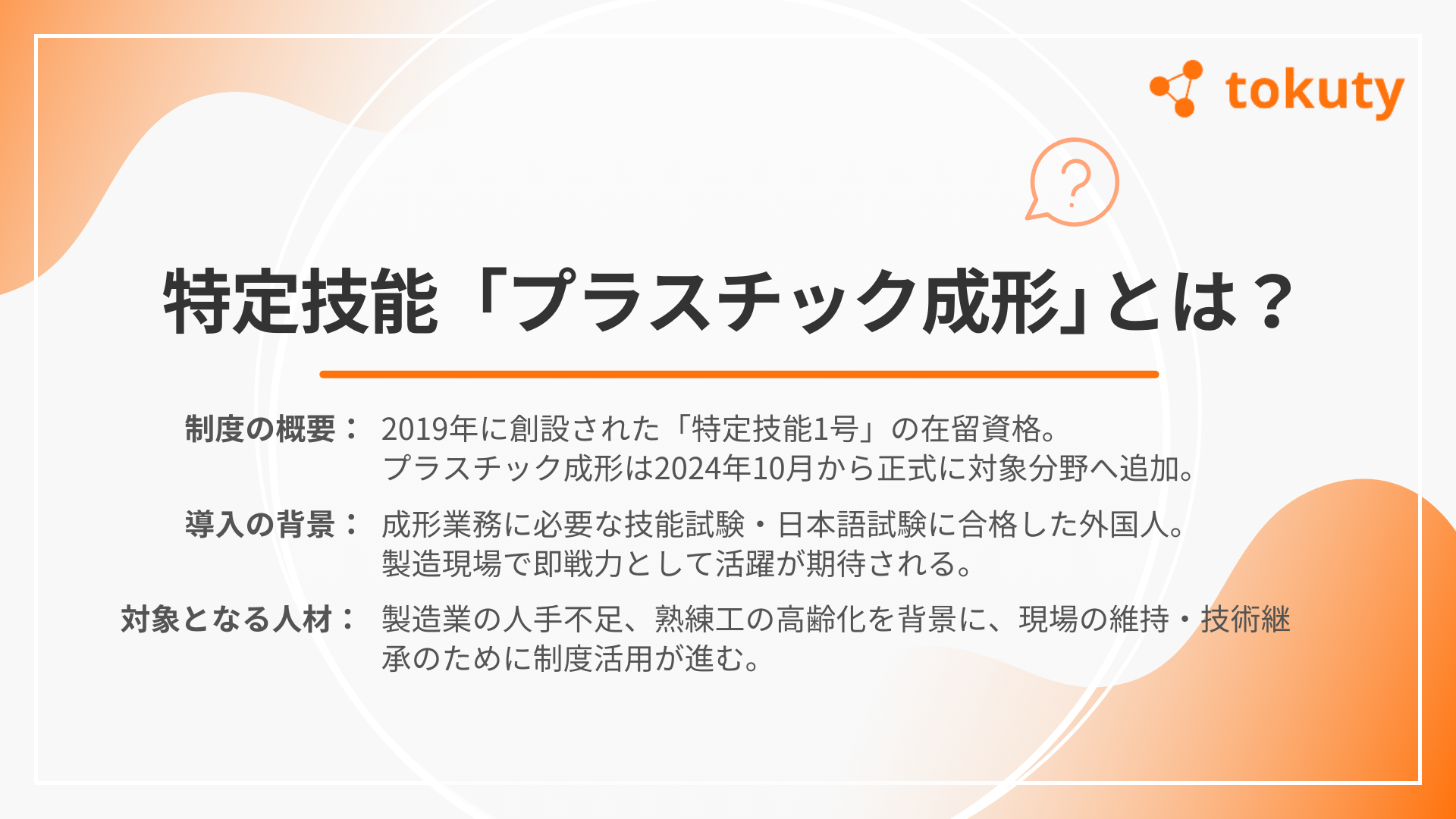

特定技能「プラスチック成形」とは、製造業の現場で深刻化する人材不足を背景に創設された在留資格のひとつです。プラスチック成形に関する一定の技能や知識を有する外国人が対象となっており、日本国内の事業所において即戦力としての活躍が期待されています。

成形業務は、高度な機械操作や品質管理が求められる重要な工程です。そうした業務を担える外国人材を受け入れることで、企業は人手不足の解消だけでなく、安定的な生産体制の構築にもつなげることができます。

特定技能「プラスチック成形」導入の背景

近年、プラスチック成形業界を含む製造分野では、高齢化の進行や若年層の就業者減少により、深刻な人材不足に直面しています。厚生労働省や経済産業省の調査によれば、製造業全体で今後数十万人規模の人材が不足する見込みです。

こうした状況を受け、日本政府は2019年に「特定技能」という新しい在留資格制度を創設しました。この制度により、必要な技能と日本語能力を有する外国人材の受け入れが可能となり、プラスチック成形も特定技能14分野の一つとして認定されています。

プラスチック成形分野が特定技能に指定された理由

プラスチック成形分野は、自動車部品や生活雑貨、医療機器など、幅広い製品の製造に欠かせない重要な工程を担っています。

日本の製造業においては、成形機の操作や製品の品質維持に高い精度が求められるため、熟練作業者の役割が大きく、一定の技術水準を満たす人材の確保が重要とされています。

しかし近年、長時間労働や体力的な負担を理由に、国内の若年層からの就業希望者が減少しており、人手不足が深刻化しています。

こうした背景を受けて、政府は2024年3月、プラスチック製品製造業を特定技能制度の対象に追加しました。これにより、2024年10月1日から、同分野でも特定技能外国人の受け入れが正式に可能となっています。

なお、経済産業省が公表した資料によれば、製造業全体における特定技能外国人の受け入れ見込み数は、今後5年間で約5,250人とされています。プラスチック成形分野もその一部として、今後の活用が期待されています。

こうした背景から、2019年に創設された特定技能制度において、プラスチック成形分野は人材確保が特に必要とされる業種の一つとして指定されました。

参照:経済産業省|「特定技能制度の概要と運用について」(2024年3月)

特定技能「プラスチック成形」で働ける期間と在留資格の種類

プラスチック成形分野における特定技能の在留資格は、「特定技能1号」に該当します。特定技能1号は、一定の技能試験および日本語能力試験に合格した外国人が取得でき、在留期間は原則1年ごとの更新で、最長5年まで日本での就労が認められています。

なお、プラスチック成形分野は現時点では「特定技能2号」の対象業種には含まれていません。つまり、5年間の在留期間満了後は原則として帰国が必要となります。

ただし、制度の見直しや変更が行われる場合もあるため、最新の情報については出入国在留管理庁の公式サイトなどで確認することが重要です。

プラスチック成形における特定技能の対象業務

プラスチック成形分野は、特定技能制度における対象業務の一つとして認定されています。しかし、すべての工程に外国人材を配置できるわけではなく、制度上のルールに沿った職務範囲での運用が求められます。

ここでは、特定技能制度で認められている業務の範囲や、現場で実際に任せられる作業例、そして対象外となる業務について整理し、制度を適切に活用するためのポイントを解説します。

特定技能で認められている業務とは

特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」における「プラスチック成形」は、認定されている業務区分の一つです。この分野では、塑性加工や鋳造、鍛造、機械加工などの工程に加え、「プラスチック成形作業」も対象業務として明示されています。

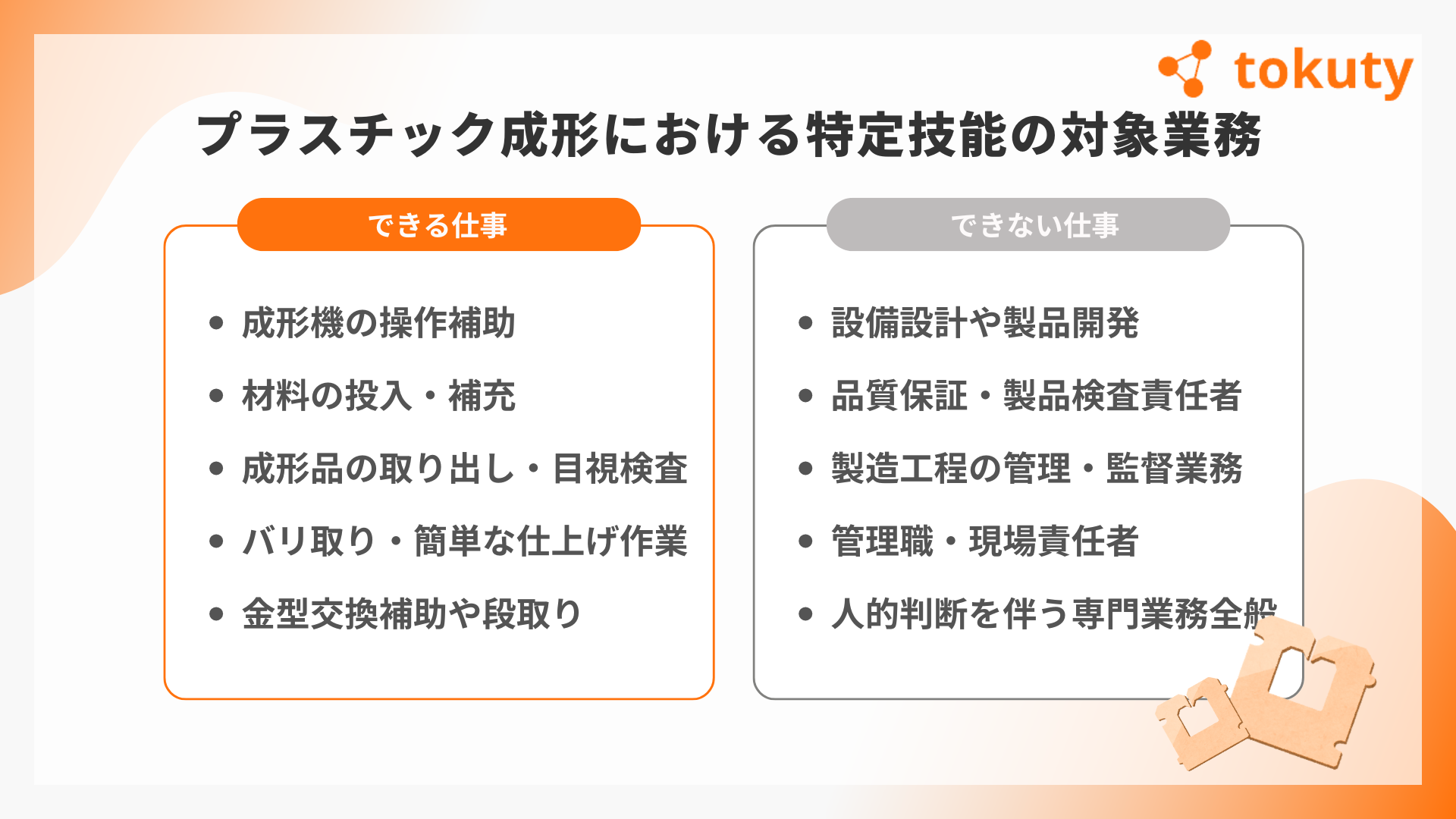

具体的には、成形機の操作、金型の取り付け・取り外し、材料の投入、製品の取り出し、検品、バリ取り、簡単な仕上げ作業などが該当します。これらの業務は、試験により技能水準を確認した上で、外国人労働者が実務に従事することが認められています。

プラスチック成形現場で実際に任せられる作業例

現場において特定技能者が実際に携わる作業は、業務の種類や事業所の体制によって異なりますが、以下のような例が挙げられます。

- 射出成形機やブロー成形機などの操作補助

- 材料(ペレットなど)の補充・管理

- 成形品の取り出し・目視検査・バリ取り

- 金型の交換補助や段取り作業

- 製品の梱包・一時保管業務

こうした業務は、比較的習熟しやすく、即戦力化しやすい内容です。中小企業でも特定技能者の採用を検討する事例が見られ、一定の広がりを見せつつあります。

特定技能では対応できない業務の注意点

一方で、特定技能で従事できる業務には制限があります。設計・開発・品質保証・製造管理・ライン監督といった、専門的判断が求められる職務は対象外です。これらの業務は、高度専門職や技術・人文知識・国際業務など、別の在留資格に該当します。

また、管理職ポジションや新規設備の設計業務などに特定技能者を配置することは制度上認められていません。採用時には、配属予定の業務が「特定技能1号」で認められている範囲内かどうかを必ず確認するようにしましょう。

技能実習生と特定技能の違いとは

外国人材の受け入れ制度としては「技能実習制度」も広く活用されていますが、特定技能とは制度の趣旨や就労条件が大きく異なります。採用目的や事業のフェーズに応じて、適切な制度を選ぶことが重要です。

ここでは、企業が検討すべきポイントとして「制度の目的」「在留期間」「就労可能な業務範囲」などの違いを比較し、さらに実習から特定技能への移行についても解説します。

制度の目的と運用の違い

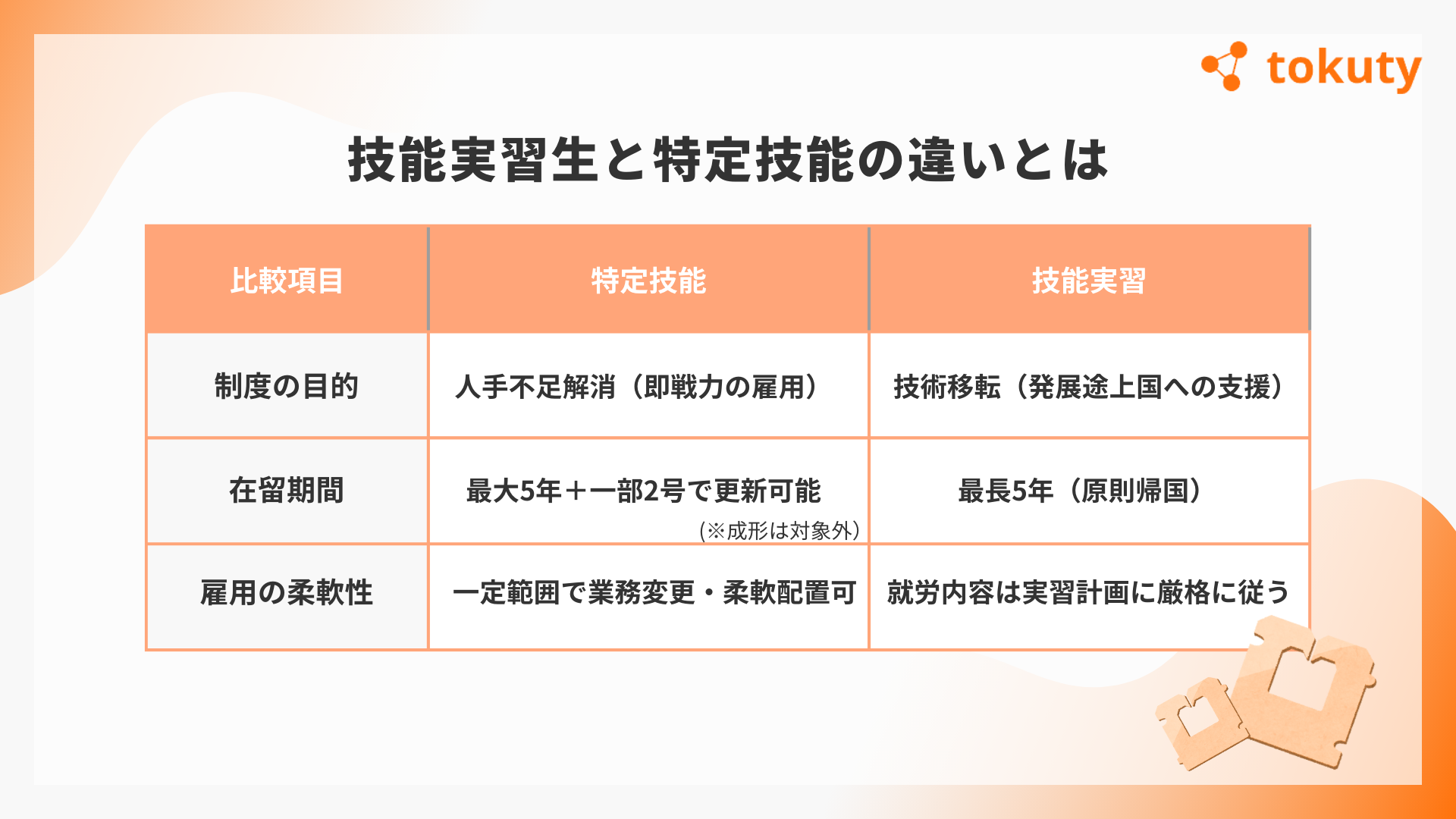

技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的として設けられた制度です。そのため、外国人材が日本で一定の技能を習得し、母国に持ち帰ることが前提となっています。企業にとっては教育的な役割も含まれる制度設計となっています。

一方、特定技能制度は、日本国内の人手不足を補うことを目的に、即戦力となる外国人材の就労を認める制度です。受け入れ企業には教育よりも実務能力の活用が求められ、制度の趣旨自体が根本的に異なります。

在留期間と就労可能な業務範囲

技能実習制度では、在留期間は原則1年〜最長5年で、就労内容は事前に認可された「技能実習計画」に沿って限定されます。業務の変更や柔軟な配置転換が難しいという特徴があります。

一方、特定技能1号は最長5年間の在留が可能で、制度上は計画に縛られず、一定の範囲内で柔軟に業務内容を調整できます。

また、分野によっては特定技能2号への移行により、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も認められるケースがあります(※プラスチック成形は現時点で2号対象外)。

技能実習から特定技能への移行は可能?

技能実習を修了した外国人が、同じ業種・職種であれば、特定技能1号への移行が可能です。すでに日本での業務経験や生活に慣れていることから、移行後もスムーズに職場に適応しやすく、企業側としても再教育の負担が少ないメリットがあります。

さらに、技能実習2号を良好に修了していれば、特定技能の技能評価試験が免除される制度もあります。こうした移行制度を活用することで、長期的な人材確保にもつながります。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

特定技能者を雇用するメリット

外国人材の採用にあたり、制度や手続きの複雑さを懸念する企業も少なくありません。しかし、特定技能制度を適切に活用すれば、現場の人手不足や技能継承といった課題の解決につながります。

ここでは、プラスチック成形分野において特定技能者を雇用することで得られる具体的なメリットを整理してご紹介します。

人手不足を補い、生産体制を安定化できる

製造現場では、慢性的な人材不足が続いており、とくにプラスチック成形分野では熟練作業者の高齢化が課題となっています。特定技能制度を活用することで、必要な技能を有する外国人材を安定的に確保でき、生産ラインの維持や拡張がしやすくなります。

また、最長5年間の在留が認められているため、中長期的な人材配置を前提とした計画が立てやすくなります。

即戦力として現場の技術力を底上げできる

特定技能1号の取得者は、所定の評価試験に合格しており、基本的な技術や安全管理知識をすでに習得しています。そのため、入社直後から現場で一定のパフォーマンスを発揮できる人材が多く、教育コストを抑えつつ技術力の底上げが可能です。

特に射出成形や押出成形といった工程においては、実務経験がある人材を採用することで、工程の安定稼働や品質向上にも寄与します。

長期雇用による採用コストの削減

特定技能1号は最長5年間の在留が可能であり、同じ職場で継続的に就労できる点が特徴です。これにより、短期離職や人員の入れ替えによる教育コスト・採用コストを抑えられ、企業側にとっては投資効果の高い人材確保が実現できます。

また、技能実習からの移行者であれば、業務や文化への理解もあるため、現場への定着率も高く、組織の安定にもつながります。

特定技能者の安全対策と労働環境

外国人労働者を受け入れる際には、適切な労働環境の整備と安全対策が欠かせません。とくにプラスチック成形現場では、高温機械や重量物を扱う作業もあるため、事前の教育や継続的なサポートが重要になります。

ここでは、法令遵守を含めた企業の基本的な対応事項や、トラブルを未然に防ぐための工夫について紹介します。

労働関連法令の遵守と安全教育の徹底

特定技能者であっても、日本人労働者と同様に労働基準法・労働安全衛生法などの適用を受けます。そのため、就業前には作業内容や労働条件を丁寧に説明し、労働契約の締結・労働条件通知書の発行など、法令に基づいた対応が求められます。

また、成形機の取り扱いや熱源設備の操作にはリスクが伴うため、安全教育を入社時および定期的に実施することが必要です。母国語での資料配布やピクトグラムなどの活用も有効です。

外国人材が安心して働ける職場づくり

外国人が職場に定着するには、労働環境だけでなく、精神的な安心感も重要です。たとえば、業務マニュアルや掲示物を多言語対応にしたり、母国語対応可能な社員を窓口に置いたりすることで、コミュニケーション面での不安を軽減できます。

また、慣れない生活環境の中で起こるストレスにも配慮し、定期的な面談や相談窓口の設置を通じて、早期の問題把握と対応ができる体制を整えておくことが推奨されます。

サポート体制とトラブル防止のポイント

特定技能者の受け入れにあたっては、「登録支援機関」を活用することで、生活面や行政手続きの支援を行うことも可能です。企業が直接支援を行う場合には、住宅の確保、役所での手続き支援、生活オリエンテーションなどを実施する必要があります。

また、トラブル防止の観点からは、業務内容の明確化、労働時間や休日管理の徹底、文化の違いに配慮した接し方なども重要なポイントです。制度を正しく運用し、相互理解を深めることが、長期的な雇用関係の安定につながります。

特定技能者雇用のための手続きとポイント

特定技能者の採用には、通常の採用とは異なる申請手続きや在留資格に関する確認が必要です。制度を正しく理解し、事前に準備を整えておくことで、スムーズな採用・雇用につながります。

ここでは、採用から就労開始までの基本的な流れ、企業が注意すべき法的ポイント、そして活用できる公的支援についてご紹介します。

採用から就労開始までの基本フロー

特定技能者を採用するには、以下のようなステップが一般的です。

1. 候補者が「特定技能評価試験」と「日本語能力試験(N4程度)」に合格

2. 企業が本人と雇用契約を締結

3. 在留資格「特定技能1号」の申請(出入国在留管理庁への申請)

4. 在留資格認定証明書の交付後、本人が入国手続き

5. 就労開始、生活支援の実施(企業または登録支援機関)

国内在住者(技能実習修了者など)の場合は、在留資格変更申請からスタートするケースもあります。

採用時に気をつけたい法的チェックポイント

特定技能者を雇用する際には、以下の法令・制度上のポイントを必ず確認しましょう。

- 労働条件: 日本人と同等以上の待遇(賃金・労働時間など)を確保する

- 契約書の整備: 雇用契約書・労働条件通知書を必ず交付する(できれば多言語対応)

- 仲介業者のチェック: 不適切な送出機関や高額手数料を課す業者との取引は避ける

- 支援義務の履行: 支援計画(生活面・行政手続き等)の策定と実行が必須

制度に違反すると、受け入れ企業としての認定が取り消される可能性もあるため、法令順守が最重要です。

活用できる公的支援と外部サポート

特定技能者の受け入れに不安がある場合は、登録支援機関の活用を検討しましょう。登録支援機関は、外国人の生活支援や手続き代行を専門に行う民間機関で、法務省の認定を受けた団体が対象となります。

また、厚生労働省が運営する「外国人雇用サービスセンター」や各都道府県の労働局でも、採用に関する相談を無料で受け付けています。

これらの制度や機関を活用することで、初めて外国人材を雇用する企業でも、制度に沿った適切な対応がしやすくなります。

まとめ

プラスチック成形分野における特定技能制度は、人手不足が深刻化する製造現場において、即戦力となる外国人材を受け入れるための有効な手段です。

技能評価試験に合格した特定技能者は、成形機の操作や品質検査などの実務に対応できる力を持っており、生産ラインの安定化や技術力の底上げに貢献します。

一方で、制度の趣旨や法的要件、安全管理、支援体制の整備といった観点を正しく理解し、企業側にも適切な対応が求められます。技能実習との違いや在留期間、できる業務・できない業務の区別を踏まえた上で、制度を有効に活用していくことが大切です。

特定技能制度を上手に取り入れることで、企業の成長とともに、外国人材にとっても働きやすい環境が整います。これから外国人採用を検討する企業の皆さまは、本記事を参考に、自社に最適な活用方法を検討してみてください。