日本の深刻な人手不足を背景に、新しい在留資格「特定技能」が導入されました。

これにより、外国人が単純労働に就くことが可能となり、多くの業界で活躍が期待されています。本記事では、特定技能制度の概要から就労ビザの取得方法、労働条件や転職・キャリアパスまでを詳しく解説します。

外国人労働者の採用を検討している企業の人事担当者や経営者の方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事でわかること

本記事では、特定技能制度の詳細とその背景、就労可能な職種や業種、就労ビザの取得方法、労働条件、さらには特定技能外国人の転職やキャリアパスについて解説します。これにより、外国人労働者の採用方法や法的な手続き、労働条件の設定など、実務に役立つ情報を得ることができます。

特定技能とは?単純労働が可能になる新しい在留資格

特定技能とは、日本の人手不足を解消するために新設された在留資格で、特に単純労働を含む幅広い業務への従事が可能となります。本節では、その背景と目的、特定技能で認められる単純労働の範囲、そして特定技能1号と2号の違いと特徴について詳しく見ていきます。

日本経済は少子高齢化に伴い、生産年齢人口の減少という大きな課題に直面しています。総務省のデータによれば、2050年には総人口が1億人を下回ると予測されており、人手不足が深刻化しています。

特定技能制度が生まれた背景と目的

深刻な人手不足を解消するため、政府は2019年4月に新しい在留資格「特定技能」を創設しました。これは、従来の技能実習制度とは異なり、本格的に労働力を確保することを目的としています。特定の産業分野において、即戦力となる外国人を受け入れることで、経済の活性化と国際競争力の維持を図る狙いがあります。

また、この制度は外国人労働者の権利保護にも重点を置いており、適切な労働条件の下で働けるよう、法律やガイドラインが整備されています。

特定技能で認められる単純労働の範囲

特定技能では、単純労働とされる業務にも従事することが可能です。これまでの在留資格では認められていなかった業種や職種でも、特定技能を取得することで就労が可能になります。例えば、飲食店の接客や工場での生産ライン作業、建設現場での作業員などが挙げられます。

ただし、就労可能な業種や職種は「特定産業分野」に限定されており、この範囲外での就労は認められていないため注意が必要です。

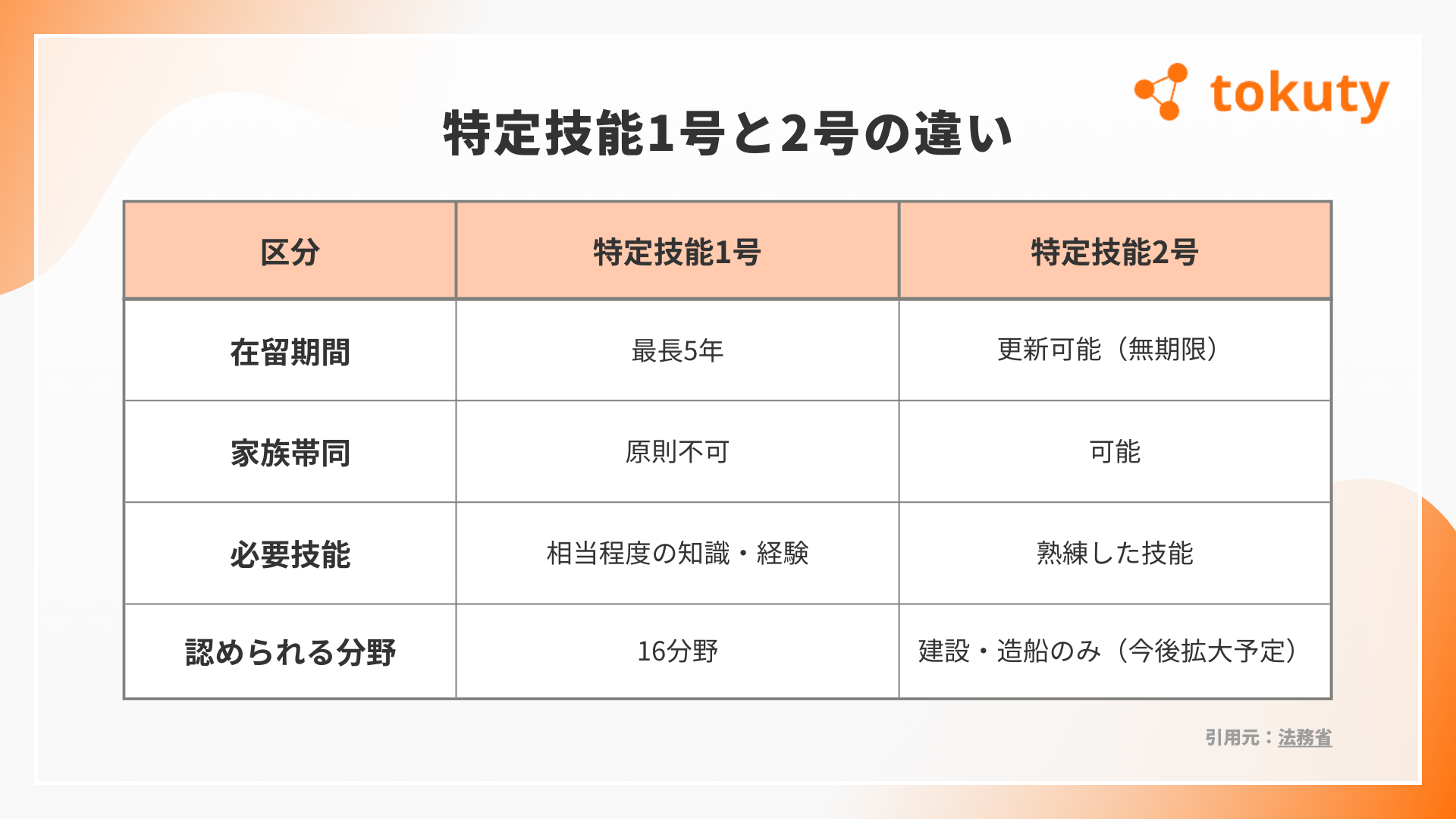

特定技能1号と2号の違いと特徴

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれ特徴があります。特定技能1号は、相当程度の知識や経験を要する業務に従事するための在留資格で、在留期間は最長5年です。また、家族の帯同は基本的に認められていません。

一方、特定技能2号は、より高度な熟練技能を要する業務に従事します。在留期間の更新回数に制限がなく、家族の帯同も可能です。現在、特定技能2号が認められているのは建設業と造船・舶用工業の2分野のみですが、今後拡大の動きもあります。

参考:法務省「特定技能制度に関するQ&A Q10「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか。」

関連記事:特定技能2号とは?昨今注目されている分野拡大も合わせて解説!

特定技能で就労できる職種と業種一覧

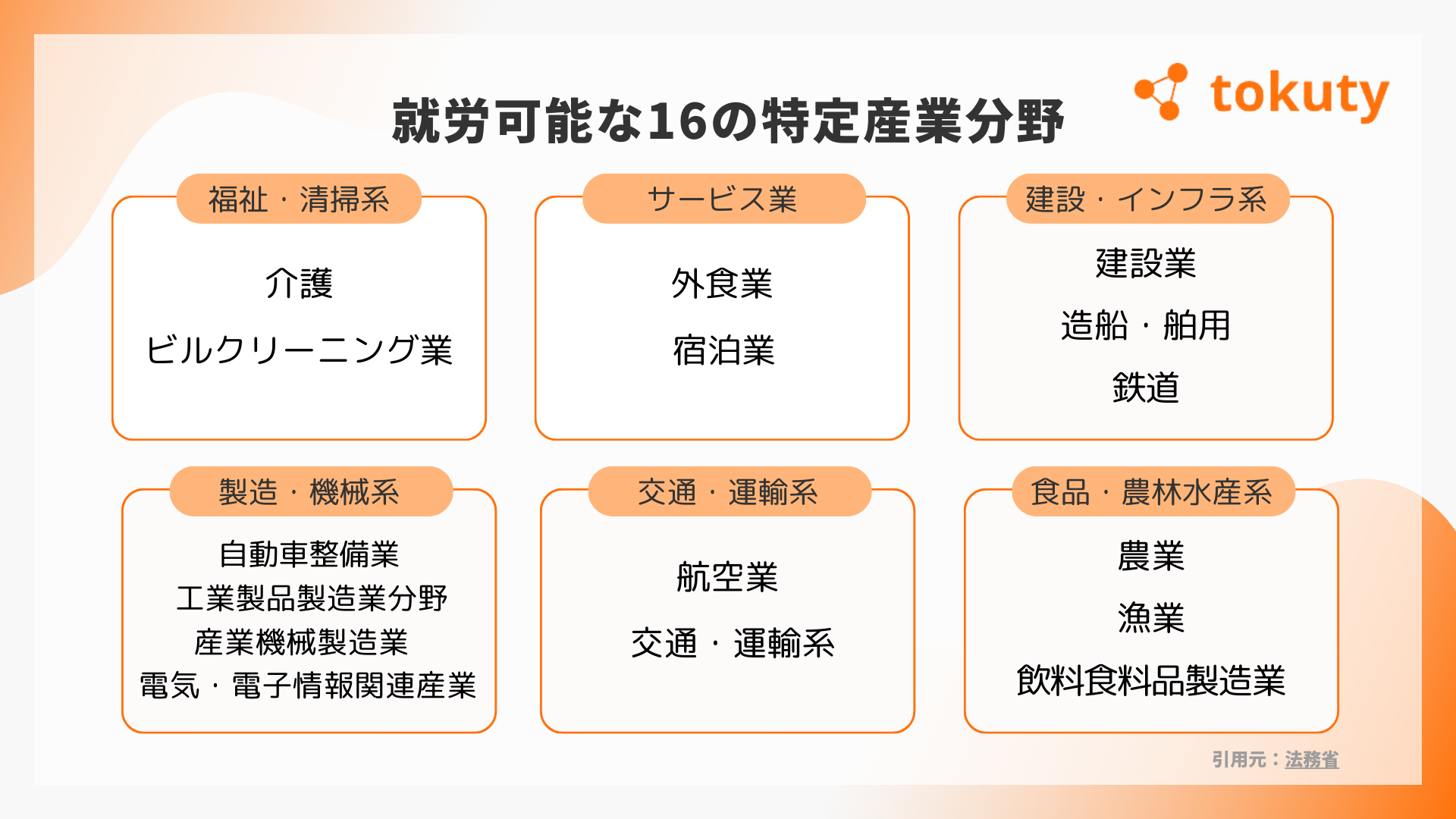

特定技能で就労可能な職種と業種は、政府が指定する「特定産業分野」に限られています。本節では、その16の特定産業分野と各職種での具体的な業務内容、そして技能実習との違いや特定技能のメリットについて解説します。

採用を検討する際には、自社が該当する分野に含まれるかを確認することが重要です。

対象となる16の特定産業分野とは

特定技能で就労可能な16の特定産業分野は以下の通りです

各職種での具体的な業務内容と必要な技能

各分野で求められる業務内容や技能は異なります。例えば、介護分野では身体介護全般や生活支援業務が中心となり、日本語でのコミュニケーション能力が重要です。建設分野では、大工や左官、鉄筋工などの現場作業が主で、一定の技術と体力が求められます。

また、飲食料品製造業では、食品の加工や製造ラインでの作業が中心となり、衛生管理の知識も必要です。自社の業務内容に合致するか、必要な技能を持つ人材を確保できるかを検討することが重要です。

技能実習との違いと特定技能のメリット

技能実習制度は、技能移転を目的としており、原則として転職が認められず、就労期間にも制限があります。一方、特定技能では労働力の確保が目的であり、同一分野内での転職が可能です。

また、特定技能では日本人と同等以上の報酬が保証されており、労働条件の面でも優遇されています。これにより、企業は長期的かつ安定的に人材を確保することが可能となります。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

特定技能の就労ビザ取得条件と手続き

特定技能で外国人を採用するためには、所定の条件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。本節では、必要な技能試験と日本語能力試験、就労ビザ申請の流れと必要書類、受け入れ企業の要件と支援体制の整備について解説します。

適切な手続きを踏むことで、スムーズな採用が可能となります。

必要な技能試験と日本語能力試験について

特定技能1号の在留資格を取得するためには、各分野で定められた技能試験と、日本語能力試験に合格する必要があります。技能試験は業種ごとに内容が異なり、実技や筆記が行われます。一方、日本語能力試験は「日本語能力試験(JLPT)」や「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」が対象となります。

なお、技能実習2号を修了した外国人は、これらの試験が免除されるため、よりスムーズに特定技能への移行が可能です。

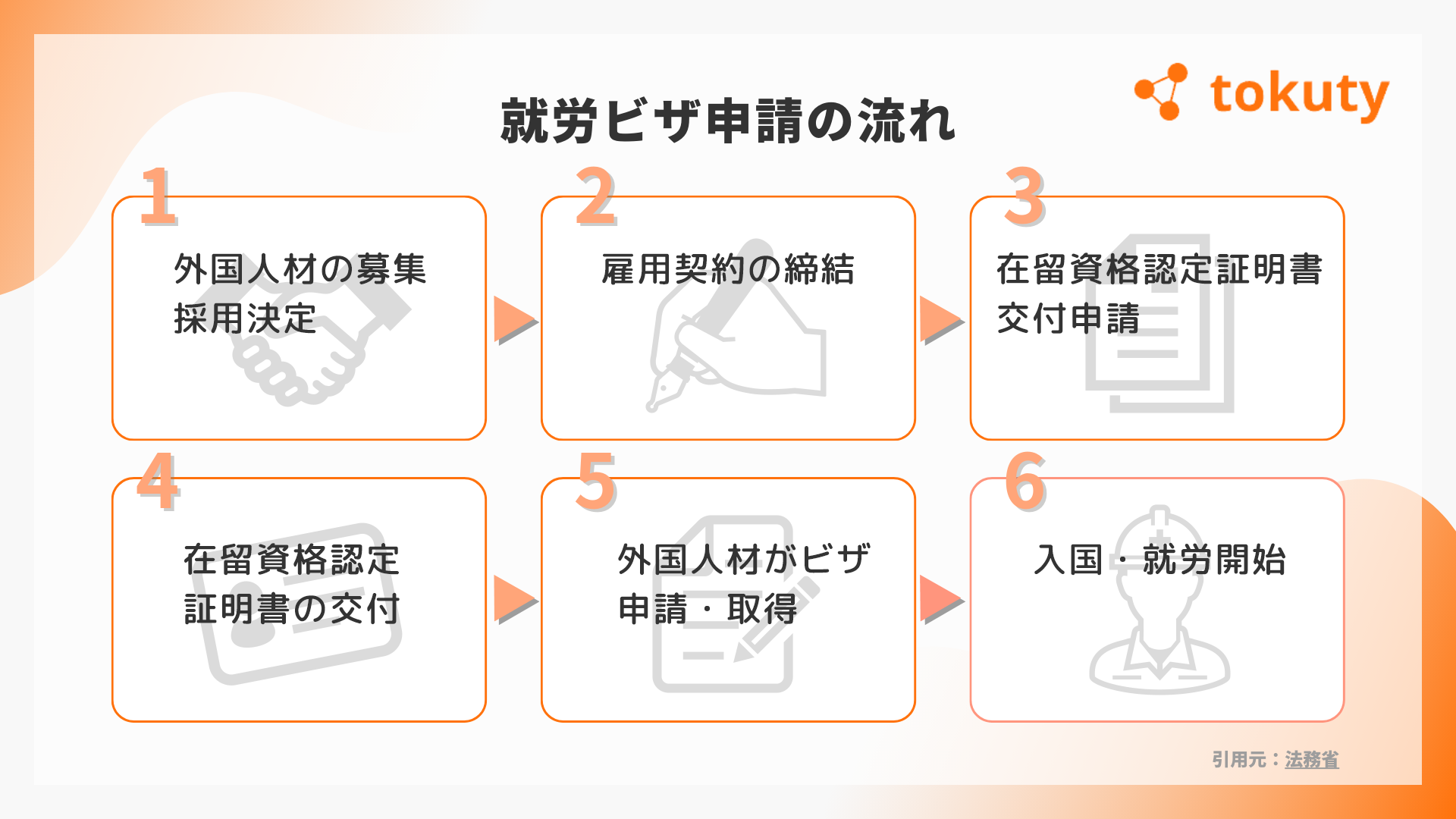

就労ビザ申請の流れと必要書類

就労ビザの申請は、受け入れ企業が出入国在留管理庁に対して行います。主な流れは以下の通りです:

- 外国人材の募集・採用決定

- 雇用契約の締結

- 在留資格認定証明書交付申請

- 在留資格認定証明書の交付

- 外国人材がビザ申請・取得

- 入国・就労開始

必要書類としては、雇用契約書、技能試験や日本語試験の合格証明書、会社の登記簿謄本や決算書などが求められます。事前にしっかりと準備を進めることが重要です。

関連記事:特定技能ビザの必要書類を徹底解説!申請の流れや手続きについても紹介!

関連記事:外国人のビザ申請の流れとは?必要書類や申請時のチェックポイントも徹底解説!

受け入れ企業の要件と支援体制の整備

受け入れ企業は、一定の基準を満たす必要があります。具体的には、適切な雇用契約を結んでいること、労働法令や社会保険に加入していること、過去に法令違反がないことなどです。

また、特定技能外国人が円滑に日本で生活・就労できるように、生活オリエンテーションの実施や日本語学習の支援、相談窓口の設置などの支援体制を整備する義務があります。これらの支援業務は、自社で行うか、登録支援機関に委託することが可能です。

特定技能の労働条件と待遇

特定技能外国人を雇用する際には、日本人と同等以上の報酬や適切な労働条件を提供する必要があります。本節では、報酬・給与の設定方法、労働時間・休日・福利厚生のポイント、家族帯同や在留期間の制約について詳しく説明します。

これらを適切に設定することで、優秀な人材を確保し、労働紛争を未然に防ぐことができます。

日本人と同等以上の報酬・給与の設定方法

特定技能外国人に支払う報酬は、日本人が同じ業務を行う場合の報酬と同等以上でなければなりません。これは不当な低賃金労働を防ぐための措置です。

給与の設定にあたっては、基本給だけでなく、残業手当や各種手当も含めて比較する必要があります。また、昇給やボーナスの有無についても、日本人社員と同様の基準で判断します。

参考:法務省「特定技能制度に関するQ&A Q25 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。」

労働時間・休日・福利厚生のポイント

労働時間や休日、休暇についても、日本の労働基準法に基づき適切に設定する必要があります。週40時間を超える労働は原則として禁止されており、時間外労働については割増賃金を支払う義務があります。

福利厚生についても、日本人社員と同様に社会保険への加入や健康診断の実施、安全衛生教育などを適用します。これにより、安心して働ける職場環境を提供することができます。

家族帯同や在留期間の制約について

特定技能1号では、家族の帯同は原則として認められていません。また、在留期間は通算で5年が上限となります。一方、特定技能2号に移行すると、家族帯同が可能となり、在留期間も更新回数に制限がなくなります。

企業としては、長期的な人材確保の観点から、特定技能2号への移行支援を検討することも有益です。

特定技能外国人の転職とキャリアパス

特定技能外国人は、一定の条件下で転職が可能です。また、キャリアパスとして特定技能2号への移行や永住権取得の道も開かれています。本節では、転職の条件と注意点、特定技能2号への移行と将来の展望、そして永住権取得や他の在留資格へのステップアップについて解説します。

これらを理解することで、外国人労働者の長期的な活躍を支援することができます。

特定技能での転職は可能?その条件と注意点

特定技能1号の在留資格では、同一の特定産業分野内であれば転職が可能です。ただし、転職先の企業も受け入れ企業としての要件を満たしている必要があります。

転職を希望する際には、在留資格の変更手続きや必要書類の再提出が求められるため、企業と本人が連携して進めることが重要です。

特定技能2号への移行と将来の展望

特定技能2号へ移行することで、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も可能となります。移行には、より高度な技能試験の合格が必要であり、実務経験や技能の向上が求められます。

企業としては、従業員のスキルアップを支援し、長期的な雇用関係を築くことで、安定した人材確保が期待できます。

永住権取得や他の在留資格へのステップアップ

特定技能2号で一定の条件を満たすと、永住権の取得も視野に入ります。永住権を取得することで、在留期間の制限がなくなり、職種や業種の制約もなくなります。

また、他の在留資格への変更を検討することで、さらなるキャリアアップの可能性が広がります。企業としても、優秀な人材を長期的に活用するチャンスとなります。

まとめ

特定技能制度は、日本の人手不足を解消し、経済を活性化させる大きな鍵となります。外国人労働者を適切に受け入れることで、企業は持続的な成長と競争力の強化を図ることができます。

本記事で紹介した特定技能制度の詳細や手続き、労働条件のポイントを理解し、ぜひ活用をご検討ください。