日本の製造業界では、慢性的な人手不足が続いており、特に「機械検査」分野ではその傾向が顕著です。

本記事では、特定技能「機械検査」の受け入れ条件や試験内容について、制度の基本から実務上のポイントまでをわかりやすく解説します。外国人材の採用を検討している企業の方々にとって、具体的な情報を得られる内容となっています。

この記事でわかること

本記事では、特定技能「機械検査」とは何か、その受け入れ条件や対象業務、試験の内容についてわかりやすく解説します。

さらに、外国人材を採用する際の手続きや、採用後のサポート体制の整え方、定着に向けた取り組みについてもご紹介します。制度の基本から実務で役立つ情報まで、初めて外国人材の採用を検討する企業にも参考になる内容です。

特定技能「機械検査」とは

「特定技能」とは、2019年に日本政府が創設した新たな在留資格で、一定水準以上の技能を持つ外国人材を、労働力不足の著しい業種で受け入れる制度です。その中で「機械検査」は、製造業における品質保証を担う専門分野として位置づけられています。

本分野では、金属部品や工業製品の寸法・外観・機能などを正確にチェックする検査作業が中心です。多くの企業で熟練作業者の高齢化や人手不足が課題となっており、特定技能による外国人労働者の受け入れが進められています。

制度の背景と目的

日本では少子高齢化が進行し、製造業の現場では慢性的な人材不足が深刻化しています。特に、技能を必要とする分野では、若年層の担い手不足に加え、熟練技能者の高齢化が顕著です。

2023年版「ものづくり白書」によれば、製造業に従事する65歳以上の就業者は2002年から2022年の20年間で約1.5倍に増加しており、技能の継承や人材の確保が課題とされています。

こうした状況に対応するため、2019年に導入されたのが「特定技能制度」です。この制度では、即戦力となる外国人材を労働市場に迎え入れることで、現場の生産性維持と人材の多様化を図ることが目的とされています。

素形材産業との関係

「機械検査」は、素形材産業(鋳造、鍛造、金属プレス加工など)の工程に深く関係しています。これらの分野では、製品の形状や品質が命であり、加工後の検査工程が非常に重要な役割を担います。

たとえば、自動車や産業機械の構成部品は、ミクロン単位の精度が求められることもあります。素形材産業で働く外国人労働者が、検査業務を的確に行うことによって、企業全体の品質管理体制が強化されるのです。

機械検査職の重要性と将来性

近年の製造業では、自動化やIoT化が進む一方で、最終的な品質判断を担う「人の目と手」の重要性は依然として高いままです。特に機械検査職は、製品の信頼性を保つ“最後の砦”として、製造現場に欠かせない存在です。

今後、検査工程にはAIやセンサー技術の導入も進むと予想されますが、最終判断や異常検出などにおいては、熟練者の判断が必要とされる場面が残り続けます。そのため、専門性を備えた人材の育成と確保は今後ますます重要になっていきます。

特定技能「機械検査」の対象業務

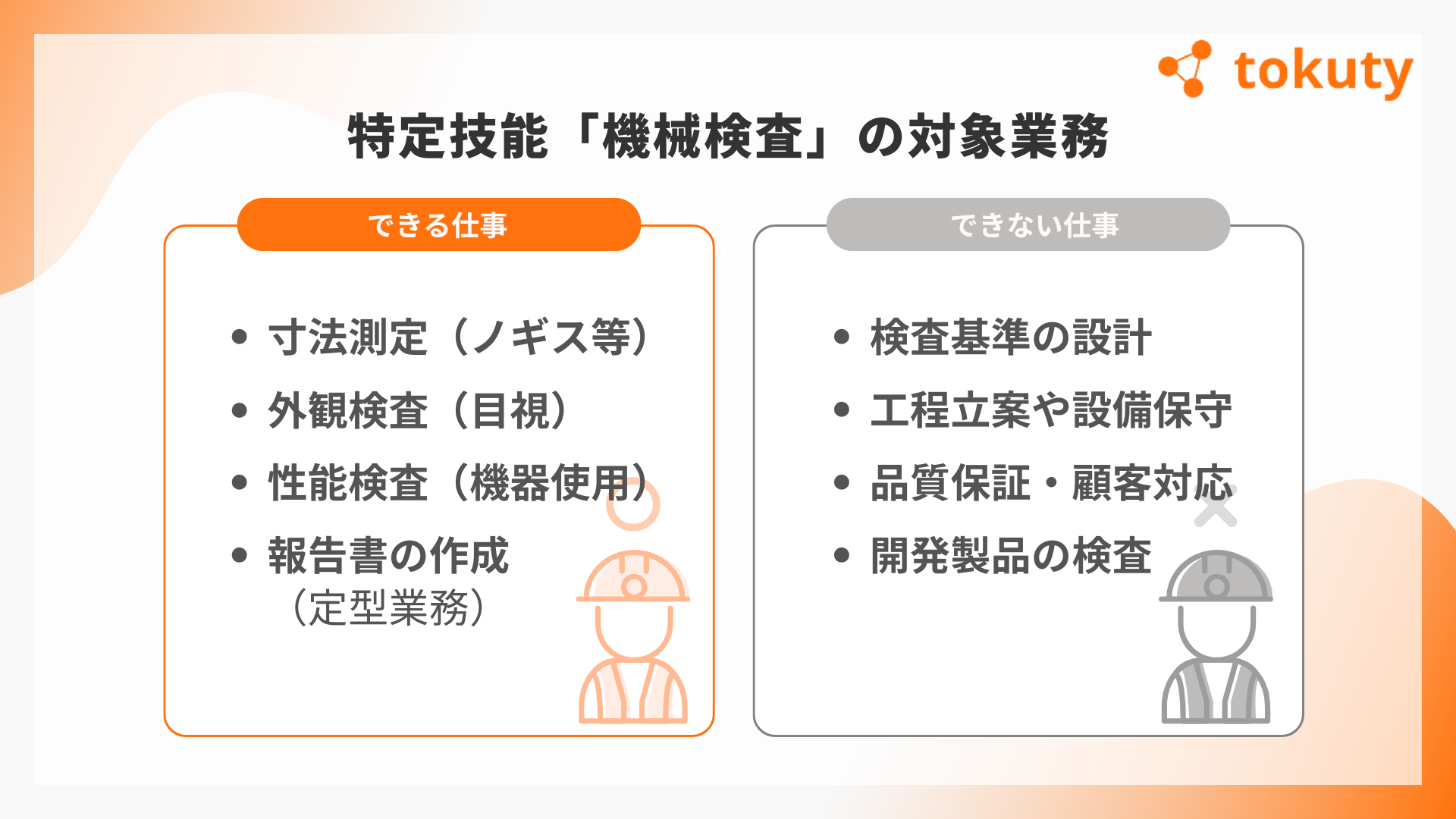

機械検査分野で特定技能として従事可能な業務は、明確に定められています。これには、主に製品の寸法測定や外観検査、機能検査といった、製品品質の確保に直結する作業が含まれます。

一方で、検査以外の開発業務や設計業務など、専門的判断や責任を伴う業務については従事できません。本セクションでは、実際に従事できる業務と、対象外となる業務の線引きを明確に解説します。

従事できる対象業務

特定技能「機械検査」で従事可能な業務には、以下のような検査作業が含まれます。

- ノギスやマイクロメーターを使った寸法測定

- 目視による外観検査(キズ・バリ・汚れ等の確認)

- 検査機器を用いた動作確認や性能チェック

- 検査結果の記録および報告書の作成(定型業務に限る)

これらの業務は、一定の手順と技能習得によって対応可能であり、業務マニュアルに基づいて作業を行うことが基本です。

従事できない業務の例

一方で、以下のような業務は、特定技能「機械検査」では従事できないとされています。

- 新製品の検査基準の設計や検査工程の立案

- 検査設備の選定・導入・保守管理

- クレーム対応や顧客折衝を含む品質保証業務

- 開発試作品の検査など、通常業務を超える作業

これらは、設計や工程管理、品質保証といった別職種の範疇であり、外国人材が従事するには高度専門職の資格が求められるケースがあります。

特定技能「機械検査」の受け入れ条件

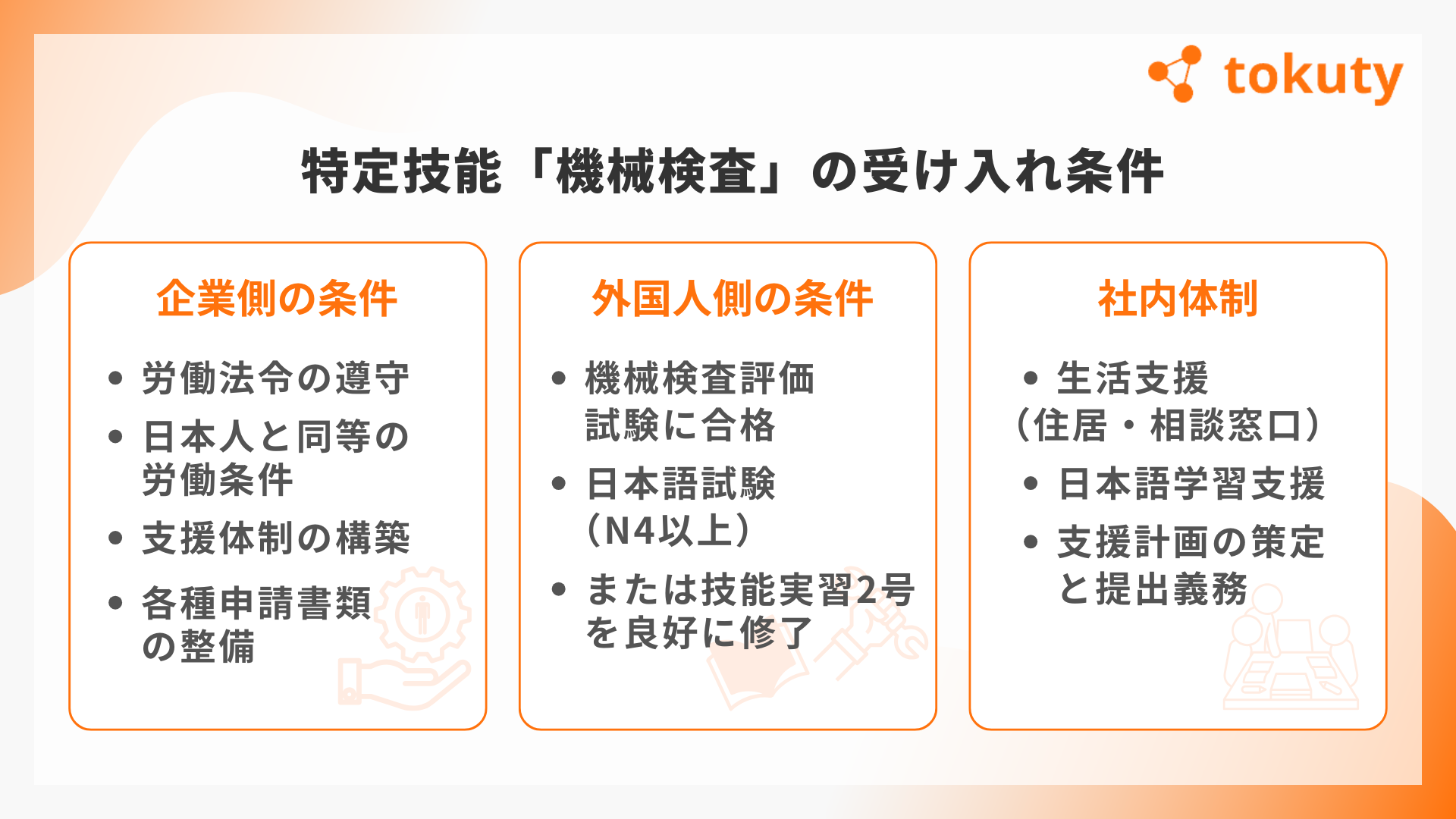

特定技能制度を活用して外国人を受け入れるためには、企業側と外国人本人の双方が一定の条件を満たす必要があります。ここでは、制度を適切に運用するための具体的な受け入れ要件を解説します。

企業側の必要な要件

企業が特定技能外国人を受け入れるには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 労働関係法令(労基法・労働安全衛生法・入管法等)を遵守していること

- 外国人と締結する雇用契約が日本人と同等以上の労働条件であること

- 出入国在留管理庁へ提出する「特定技能雇用契約書」や「受入れ計画書」を適切に作成していること

- 特定技能1号支援計画を自社または登録支援機関で実施できる体制が整っていること

これらの条件を満たさない場合、申請が受理されず、在留資格の認定が得られない可能性があります。

外国人労働者の要件

特定技能「機械検査」として就労する外国人は、以下の2つの試験に合格していることが基本要件となります。

- 機械検査特定技能評価試験:機械検査に必要な知識・技能の確認

- 日本語試験:日常的なコミュニケーションを行うためのN4レベル以上

ただし、過去に技能実習2号を「機械検査」分野で良好に修了している場合は、これらの試験は免除されます。実習経験者のスムーズな移行も制度の利点の一つです。

受け入れに必要な社内体制

外国人労働者を円滑に受け入れるためには、就労環境だけでなく、生活面を含めた社内体制の整備が重要です。たとえば、入社時の生活ガイダンスの実施や、通勤経路・住居の確保といった実務的な支援が求められます。

また、文化や言語の違いによる誤解を防ぐために、相談窓口を設置し、母国語ややさしい日本語での対応ができる体制を整えることが望まれます。

さらに、日本語学習の支援や、定期的な面談・メンター制度の導入なども有効です。これにより、労働者が安心して働ける環境が整い、長期的な定着にもつながります。

これらの支援内容は「特定技能1号支援計画」として文書にまとめ、出入国在留管理庁へ提出する必要があります。社内での実施が難しい場合には、登録支援機関に委託することも可能です。

「機械検査」特定技能評価試験について

特定技能「機械検査」として外国人材を雇用するには、対象者が評価試験に合格していることが前提となります。この評価試験では、実際の業務に必要な知識・技術を持っているかどうかを、学科と実技の両面から確認します。

技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除も可能ですが、初めて日本で働く外国人労働者の場合は、必ず受験が必要です。

試験の内容と形式

機械検査の特定技能評価試験は、「学科試験」と「実技試験」の2つで構成されています。

学科試験では、寸法測定、外観検査、品質管理に関する基礎知識が問われます。具体的には、測定工具の使い方、検査基準、検査記録の取り扱いなどが出題されます。。

一方、実技試験では、実際に測定工具(ノギス、マイクロメーター等)を使った検査作業の模擬問題に取り組みます。試験を通じて、正確さや作業手順の理解度が評価されます。

どちらの試験も、CBT(Computer Based Testing)方式で行われ、パソコン上で選択肢を選ぶ形式となっています。合格基準は、原則として正答率60%以上です。

日本語試験も必要?

機械検査の特定技能を取得するには、技能試験だけでなく日本語試験にも合格する必要があります。これは、職場での基本的なコミュニケーションを円滑にするために設けられた条件です。

対象となる日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」です。いずれかの試験に合格すれば、日本語要件を満たしたとみなされます。

N4レベルの日本語とは?

N4レベルは、「基本的な日本語を日常的に理解できる」レベルとされています。具体的には、ゆっくり話された会話や短い文章の意味を理解できる程度の日本語力が求められます。

例えば、職場での簡単な指示(「これを検査してください」「ここに名前を書いてください」など)を理解し、対応できることがN4レベルの目安です。漢字の読み書きも一部含まれるため、日本語の学習が非常に重要です。

特定技能外国人の採用手続き

外国人を特定技能「機械検査」として採用するためには、適切なビザ申請や各種手続きを行う必要があります。このセクションでは、企業が知っておくべき流れや書類、採用方法などを詳しく解説します。

関連記事:【2025年最新版】外国人を採用する際の手続き・ポイントを解説!

ビザ申請の流れと必要書類

特定技能「機械検査」として外国人を受け入れるには、まず「在留資格認定証明書交付申請」を出入国在留管理庁に提出する必要があります。

この申請には、雇用契約書や企業の登記簿謄本、会社概要資料のほか、外国人支援を行う場合は支援計画書も必要となります。また、受け入れ機関に関する届出書類の提出も求められます。

審査には1〜2か月ほどかかるのが一般的ですが、混雑状況によってはさらに時間がかかることもあります。正確で最新の情報を得るために、法務省入管庁の公式ウェブサイトを定期的に確認することが重要です。

採用から就労開始までの手順

在留資格が認定された後、外国人労働者はビザを取得して来日し、企業での就労に向けた準備が始まります。入国後はまず、日本の法律や生活マナーについてのオリエンテーションを行い、健康診断や安全教育を実施します。その後、正式に就労が開始されます。

特に初来日の外国人労働者には、住居の確保や役所での手続きなど、生活面での支援が必要不可欠です。安心して働ける環境を整えることが、職場への定着や生産性の向上につながります。

効果的な募集・採用方法

特定技能外国人の募集方法としては、登録支援機関や海外の人材紹介会社を活用する方法が一般的です。また、技能実習2号を良好に修了した人材を特定技能へ移行させる形での採用も増えています。

さらに、現地での採用イベントの実施や、オンラインでの面接を通じた採用も近年では積極的に行われています。自社の状況に応じた方法を選び、計画的に採用活動を進めることで、より優秀な人材を確保することが可能となります。

まとめ

特定技能「機械検査」は、精密さと正確さが求められる重要な職種であり、製造業の品質管理を支える存在です。人手不足が深刻化する中で、外国人労働者の受け入れは企業にとって大きな戦力となります。

本制度を活用することで、即戦力となる人材を確保できる一方で、制度の正しい理解と準備が不可欠です。企業は受け入れ体制の整備、法令遵守、日本語・生活支援などをしっかりと行うことで、外国人労働者が安心して働ける環境を構築できます。

特定技能「機械検査」の採用を検討している企業の皆様は、制度の仕組みと運用方法を正しく理解し、戦略的に活用していきましょう。