近年、建設業界では深刻な人手不足が課題となっており、とくに高い技術と経験が求められる「型枠施工」の分野でその影響が顕著に表れています。皆さんの企業では、人材確保に向けてどのような対策を検討されていますか?

本記事では、外国人労働者の受け入れ制度である「特定技能」から、建設分野の一つである「型枠施工」に焦点をあて、対象となる業務内容、受け入れ条件、必要な日本語能力や手続きの流れまでを分かりやすく解説します。

特定技能制度の導入を検討している建設企業の皆様は、ぜひ本記事を人材戦略の参考にしてください。

本記事でわかること

本記事では、特定技能「型枠施工」に関する制度の概要や技能実習制度との違い、具体的に従事できる業務内容や使用される資材・工具の種類について詳しく解説します。

また、日本での就労に必要な日本語能力のレベルと確認方法、外国人労働者の受け入れにあたって企業が満たすべき条件や手続きの流れについてもわかりやすく紹介します。

さらに、実際に外国人材を受け入れる際の注意点や成功事例を通じて、現場での定着や活躍につなげるためのヒントも取り上げています。これから外国人労働者の受け入れを検討している建設企業の皆様にとって、実践的な参考となる内容を網羅しています。

特定技能「型枠施工」の基礎知識

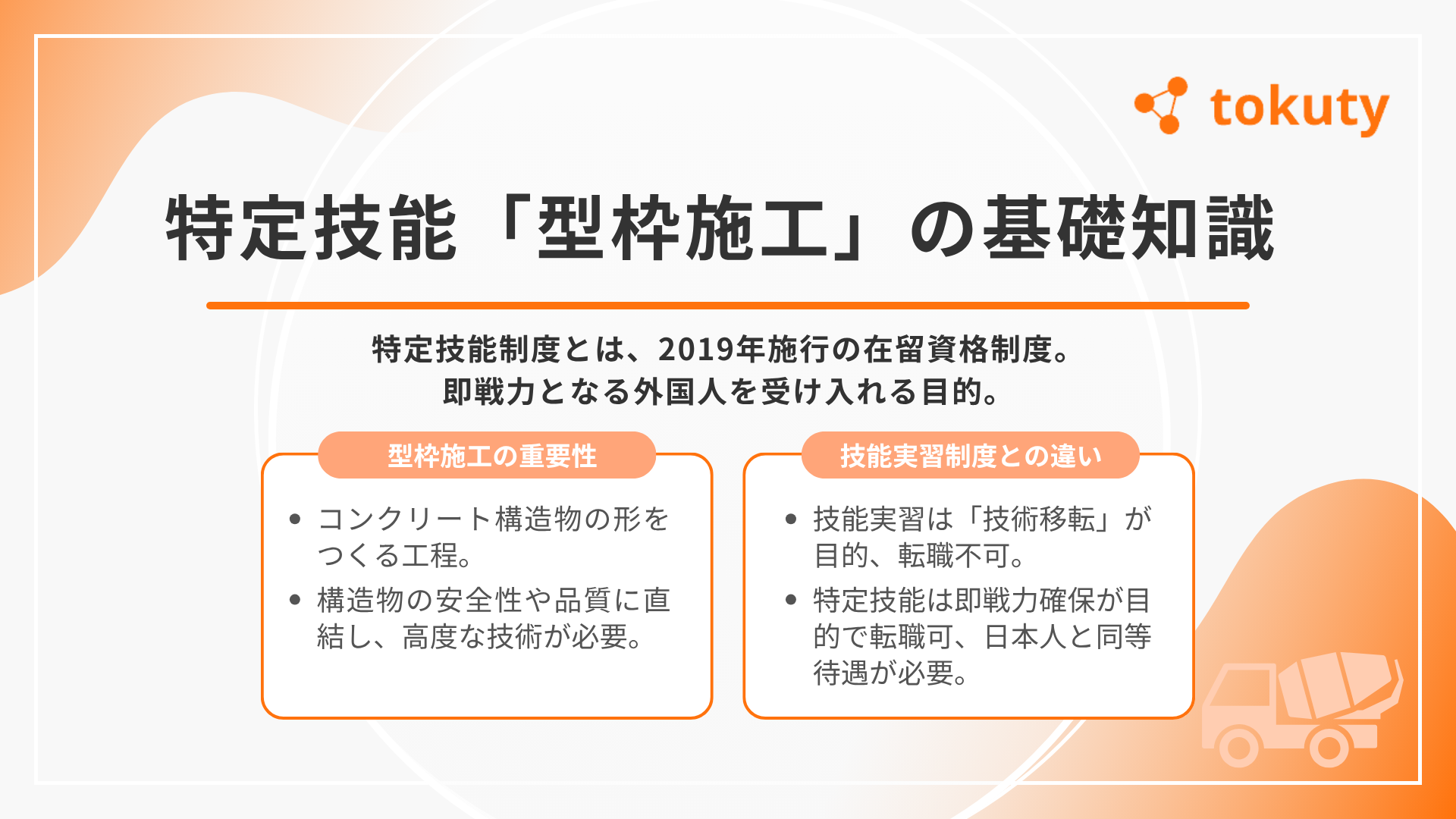

特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足を背景に、2019年4月に創設された在留資格制度です。対象となる外国人は、あらかじめ定められた技能試験と日本語試験に合格する必要があり、一定の技能と語学力を有することで、最長5年間の就労が認められます。

「型枠施工」は、建設分野に分類される対象業務の一つであり、建物の基礎となるコンクリートの型枠を組み立てる重要な作業です。特に高層ビルや橋梁など、構造物の安全性や精度に直結する業務であり、高い専門性と現場経験が求められます。

特定技能制度の概要

この制度は、日本の各産業分野における人材不足を補うために設けられたもので、介護・建設・農業・宿泊など12分野(※2024年時点)で受け入れが可能となっています。特定技能には「1号」と「2号」があり、型枠施工を含む建設分野では、原則として「特定技能1号」での受け入れが行われています。

「特定技能1号」は、技能試験と日本語能力試験に合格すれば、誰でも申請が可能です。また、技能実習2号を良好に修了していれば、試験が免除される特例もあります。これにより、すでに一定の経験を持つ外国人材がスムーズに就労へ移行できる仕組みとなっています。

型枠施工分野の重要性と背景

型枠施工は、コンクリート構造物の形状や強度を左右する根幹的な工程であり、建築物の安全性を支える重要な分野です。正確な寸法管理と作業の丁寧さが求められるため、熟練技術者の存在が欠かせません。

しかし現在、建設業界では高齢化が進み、特に型枠工のような肉体労働系職種では若年層の就業者が減少しています。都市部を中心に技術者の確保が困難となっており、人手不足の深刻さは年々高まっています。

このような状況の中で、外国人労働者の受け入れが現場の即戦力として注目されています。

技能実習制度との違い

技能実習制度は、開発途上国への技能移転を主な目的としており、原則として労働力不足を補う制度ではありません。そのため、制度上の制約も多く、転職の自由はなく、在留期間も最大5年に限られています。

一方で特定技能制度は、あくまで即戦力人材の確保を目的としており、より柔軟な就労が可能です。例えば、特定技能では職場の変更(転職)が認められており、待遇も日本人と同等以上である必要があります。

技能実習から特定技能1号へ移行するケースも増えており、制度を適切に活用することで、企業にとっても外国人本人にとっても大きなメリットとなります。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

特定技能「型枠施工」の対象業務

特定技能「型枠施工」では、具体的にどのような作業が認められているのでしょうか。本節では、認められる具体的な作業内容や使用される素材・材料・工具、そして関連業務と業務範囲の詳細について解説します。

認められる具体的な作業内容

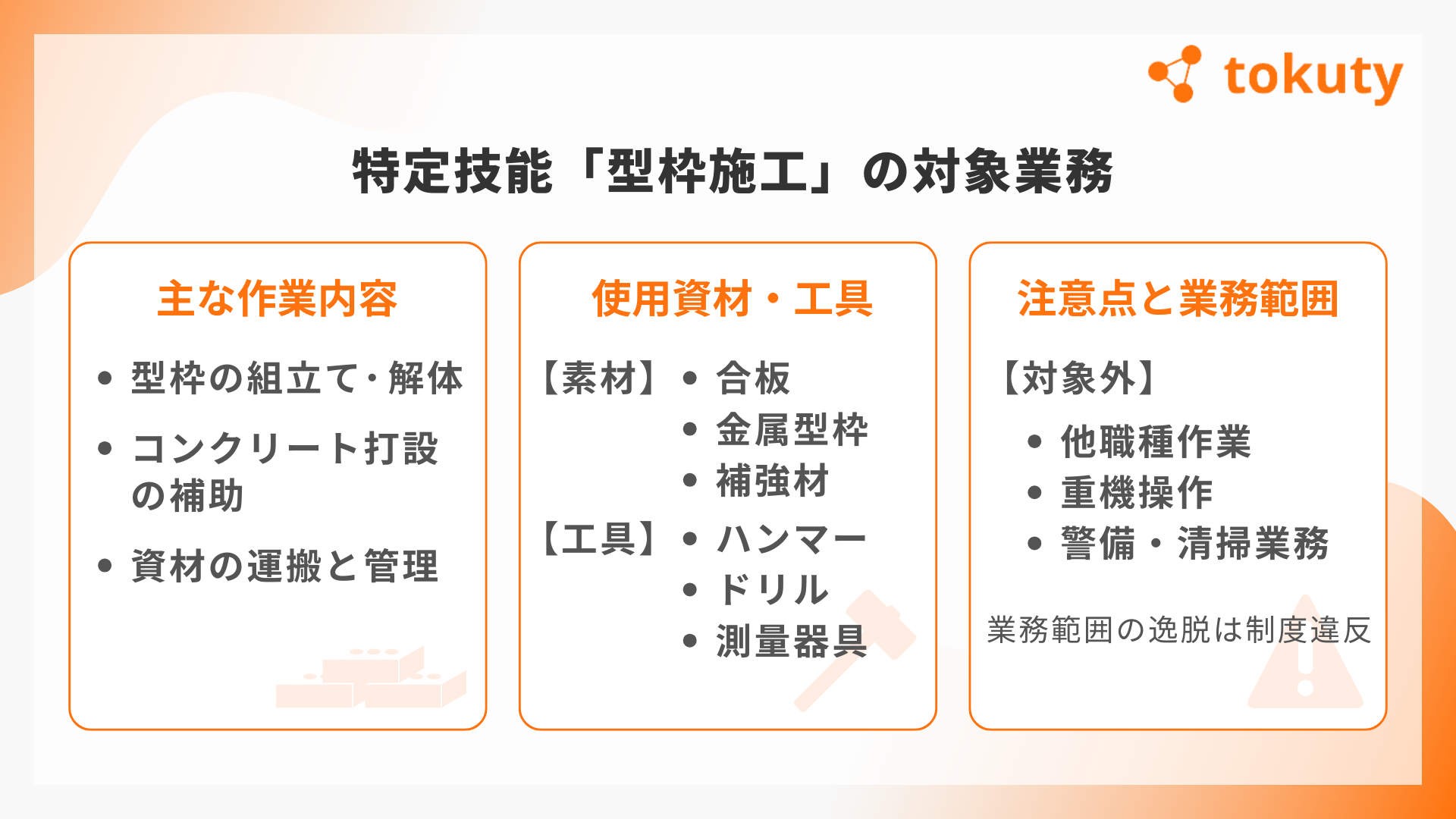

特定技能「型枠施工」で認められる主な作業内容は以下の通りです:

- 型枠の組立て・設置

- コンクリート打設時の監視と調整

- 型枠の解体と清掃

- 型枠資材の運搬と管理

国土交通省のガイドラインによれば、これらの作業は専門的な技能を要し、安全性確保のための知識も必要とされています。

また、現場での状況判断やチームワークも重要であり、これらを担える人材が求められています。

使用される素材・材料・工具

型枠施工では、さまざまな素材や工具が使用されます:

【主な使用素材・材料】

- 合板や木製の型枠材

- 金属製の型枠パネル

- コンクリート補強材

【主な使用工具】

- ハンマーやドライバー

- 電動ドリルやノコギリ

- 水平器や測量器具

これらの工具や材料の正しい使用法を理解していることが重要です。労働安全衛生法に基づき、適切な取扱いと保護具の使用も求められます。

関連業務とその範囲

特定技能「型枠施工」においては、型枠の設置や解体といった直接的な作業に加えて、これらに付随する準備・補助的な業務にも従事することが認められています。たとえば、施工図面の確認や、作業前後の現場整理、資材の運搬や在庫確認、工具の整備・管理などが該当します。

一方で、特定技能の制度上、従事が認められていない業務も明確に定められています。たとえば、以下のような業務は「型枠施工」の範囲外とされ、外国人労働者が担うことは原則としてできません:

- 塗装や防水などの他の建設分野に属する作業

- 建設現場での警備業務や清掃業務(専門業者が担う範囲)

- 重機の運転・操作(資格を必要とする機械操作全般)

- 単純労働のみを目的とした業務(例:資材の積み下ろしのみ)

これらの業務に従事させた場合、制度違反と見なされ、受け入れ企業に対して行政指導や認定の取消し等のペナルティが科されることもあります。

そのため、企業側は「型枠施工」に含まれる業務範囲を明確に定義し、外国人労働者が不適切な業務に従事しないよう、日常的に業務内容を管理・指導する必要があります。

特定技能「型枠施工」の日本語能力要件

外国人労働者が建設現場で安全かつ円滑に働くためには、日本語能力が非常に重要です。特に型枠施工は、現場でのコミュニケーションや迅速な指示の理解が求められる分野です。

この章では、日本語能力の基準や現場で必要とされる言語スキル、企業側が行うべき支援について詳しく解説します。

日本語能力レベルについて

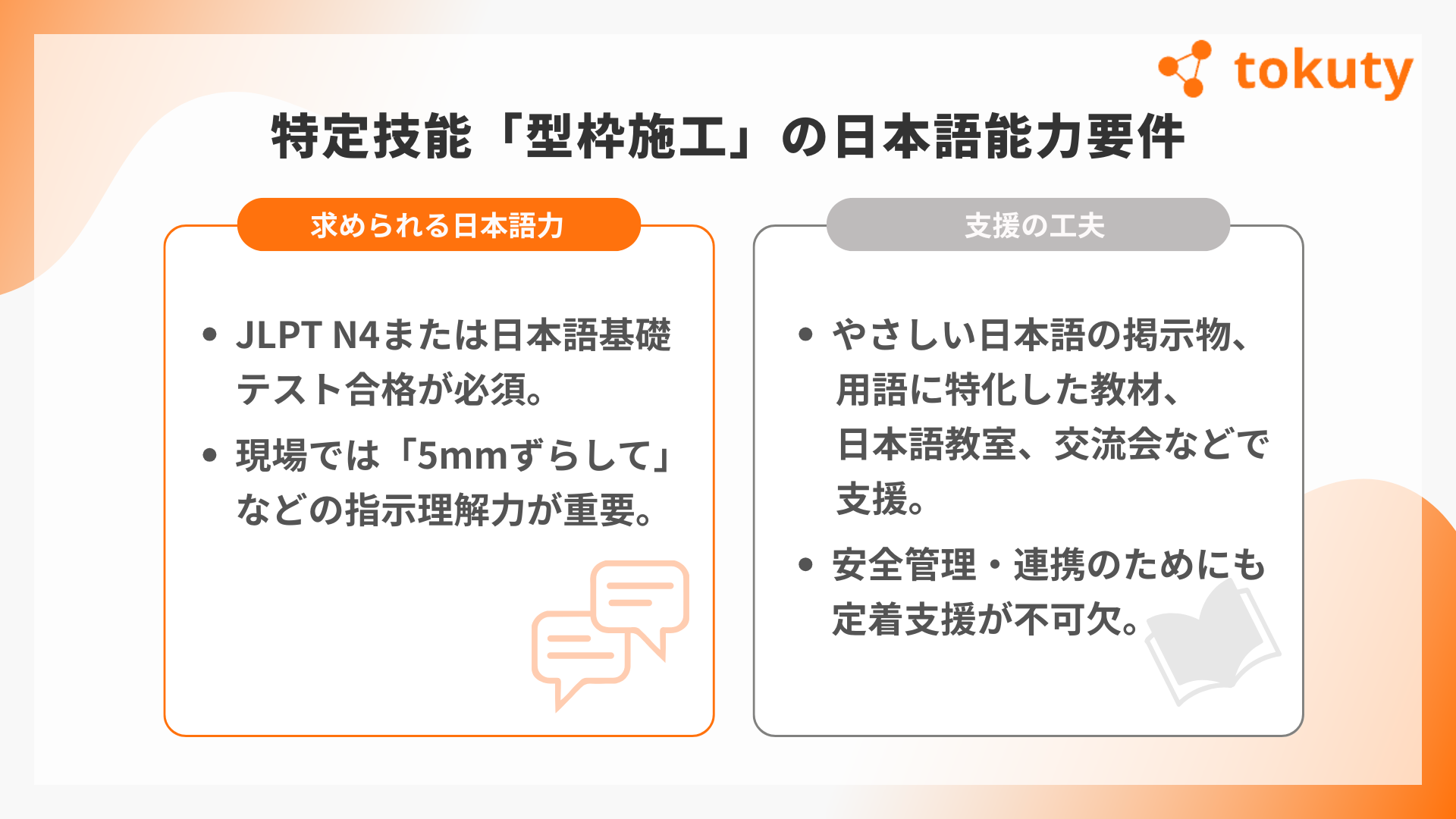

特定技能「型枠施工」の在留資格を取得するには、原則として日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上に相当する日本語力が求められます。

N4は、「日常的な場面での簡単な日本語をある程度理解できる」レベルとされており、基本的な会話や指示の理解に必要な語彙や表現を身につけていることが期待されます。

このほか、国際交流基金が実施する「日本語基礎テスト」も認定されており、JLPTと同等の基礎力を証明する手段として利用できます。これらの試験に合格することで、特定技能1号としての就労が認められます。

業務で求められる日本語スキル

実際の現場では、単なる語彙力や文法力だけではなく、作業の指示や安全確認、チーム内の連携といった場面で「即時の理解力」と「適切な応答力」が必要とされます。

たとえば、「型枠を5ミリずらして」「その工具を片付けておいて」など、建設現場特有の具体的な指示に正しく対応できる日本語力が求められます。

また、安全管理の面でも、日本語での注意喚起や緊急時の対応指示が理解できることは非常に重要です。そのため、受け入れ企業は単に証明書の有無だけでなく、実務レベルでの日本語運用能力を確認することが望まれます。

指示が伝わるための日本語支援の工夫

現場での円滑なコミュニケーションを図るためには、外国人労働者への日本語学習支援も大切な取り組みです。たとえば、作業に関連する専門用語や頻出フレーズに重点を置いた学習支援を行うことで、現場の混乱やトラブルを未然に防ぐことができます。

企業によっては、以下のような工夫を取り入れて成果を上げています:

- 作業マニュアルや掲示物のやさしい日本語化

- 現場責任者による簡易な日本語研修

- 日常会話を練習する社内交流イベントの開催

こうした取り組みにより、指示の伝達ミスを防ぎ、労働者の安心感や職場への定着率を高める効果も期待できます。

特定技能外国人の受け入れ条件と手続き

外国人労働者を特定技能「型枠施工」として受け入れるには、企業側が一定の条件を満たし、適切な手続きを踏むことが必要です。この章では、企業が満たすべき要件、在留資格取得の具体的な手続き、さらに登録支援機関の活用方法について詳しく解説します。

受け入れ企業が満たすべき条件

特定技能外国人を受け入れる企業は、法令を遵守し、健全な雇用環境を整備していることが求められます。具体的には、外国人労働者に対して日本人と同等以上の報酬を支払い、社会保険を適用し、労働安全衛生の管理を徹底する必要があります。

また、過去に出入国管理法や労働関係法令に違反した履歴がないことも条件の一つです。

加えて、生活支援や相談対応などを行う体制が整っているかも重要なポイントです。社内に支援体制を構築するか、外部の登録支援機関に委託することで、受け入れに必要な条件を満たすことができます。

在留資格取得の手続きと必要書類

外国人が特定技能1号の在留資格で日本に入国・就労するには、出入国在留管理庁への申請が必要です。まず、受け入れ企業が必要書類を準備し、在留資格認定証明書の交付を申請します。

この証明書が交付されると、外国人本人が自国の日本大使館または領事館でビザを取得し、日本に入国するという流れになります。

申請に必要な書類には、労働契約書、企業の登記簿謄本、納税証明書、支援計画書などが含まれます。審査にはおよそ2~3ヶ月かかることが多いため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。

登録支援機関の活用方法

登録支援機関は、特定技能外国人の生活・労働支援を行う専門の機関です。企業が自ら支援体制を整えることが難しい場合、登録支援機関にその業務を委託することができます。

登録支援機関の主な支援内容には、入国直後の生活オリエンテーション、住居探しや行政手続きのサポート、日本語学習支援、相談窓口の設置などがあり、外国人労働者の円滑な定着に寄与します。

支援業務の委託にあたっては、支援内容や費用、対応体制を事前に確認し、自社のニーズに合った機関を選定することが重要です。

特定技能外国人雇用の注意点と成功のポイント

特定技能「型枠施工」分野において外国人労働者を受け入れる企業は、単に労働力を確保するだけでなく、適切な雇用管理と支援体制の整備が求められます。この章では、法令遵守や労務管理の要点、さらに文化・生活面での支援について解説します。

法令遵守と適切な労務管理

外国人労働者を雇用する際、まず大前提となるのが各種法令の遵守です。具体的には、労働基準法や入管法に基づき、適切な労働時間の管理と賃金支払いを行い、安全衛生教育や労働災害防止対策を徹底することが必要です。

厚生労働省の報告でも、受け入れ企業側の労務管理体制が不十分であることが、トラブルの大きな要因として指摘されています。企業の信頼性を維持し、継続的な雇用を可能にするためにも、日常的な労務管理の見直しと改善が不可欠です。

文化・生活面でのサポート体制

外国人労働者が長く安心して働くためには、職場内での文化的な違いや生活上の不安に配慮することも重要です。たとえば、日本独自のマナーや生活習慣について丁寧に説明することや、言語や宗教、食習慣などへの理解を深める取り組みが求められます。

企業によっては、多文化共生に関する社内研修や、生活相談窓口の設置、地域の支援団体やNPOと連携した支援活動を実施している例もあります。こうした取り組みは、労働者の不安や孤立を防ぎ、職場全体の一体感や定着率向上にもつながります。

まとめ

特定技能「型枠施工」は、深刻な人手不足に直面する建設業界において、即戦力となる外国人材を確保する有効な手段です。型枠施工という専門的な業務においても、制度の正しい理解と計画的な受け入れ体制があれば、外国人労働者の力を十分に活かすことができます。

本記事では、特定技能制度の概要から、型枠施工における具体的な業務、日本語能力の要件、受け入れの流れ、そして雇用の際の注意点までを網羅的にご紹介しました。

企業が適切な環境整備とサポートを行うことで、外国人労働者の能力は存分に発揮され、現場の生産性や安全性も向上します。今後の人材戦略の一環として、特定技能「型枠施工」の活用をぜひご検討ください。