本記事では、林業分野における特定技能制度の現状や採用の流れ、対象業務などをわかりやすく解説します。日本の林業は深刻な人手不足に直面しており、外国人材の受け入れはその解決策のひとつとして注目されています。

企業の皆様が、安全かつ法令に則った形で外国人を採用できるよう、制度のポイントや具体的な手続きを丁寧にご紹介します。

この記事でわかること

本記事では、林業分野における特定技能制度の仕組みや対象業務、外国人材を採用する際の手続き・注意点について解説しています。

さらに、実際の受け入れ実績や現場での活用事例、制度の今後の展望についても紹介し、外国人採用を検討している企業の皆様にとって役立つ情報を提供します。

特定技能『林業』の現状

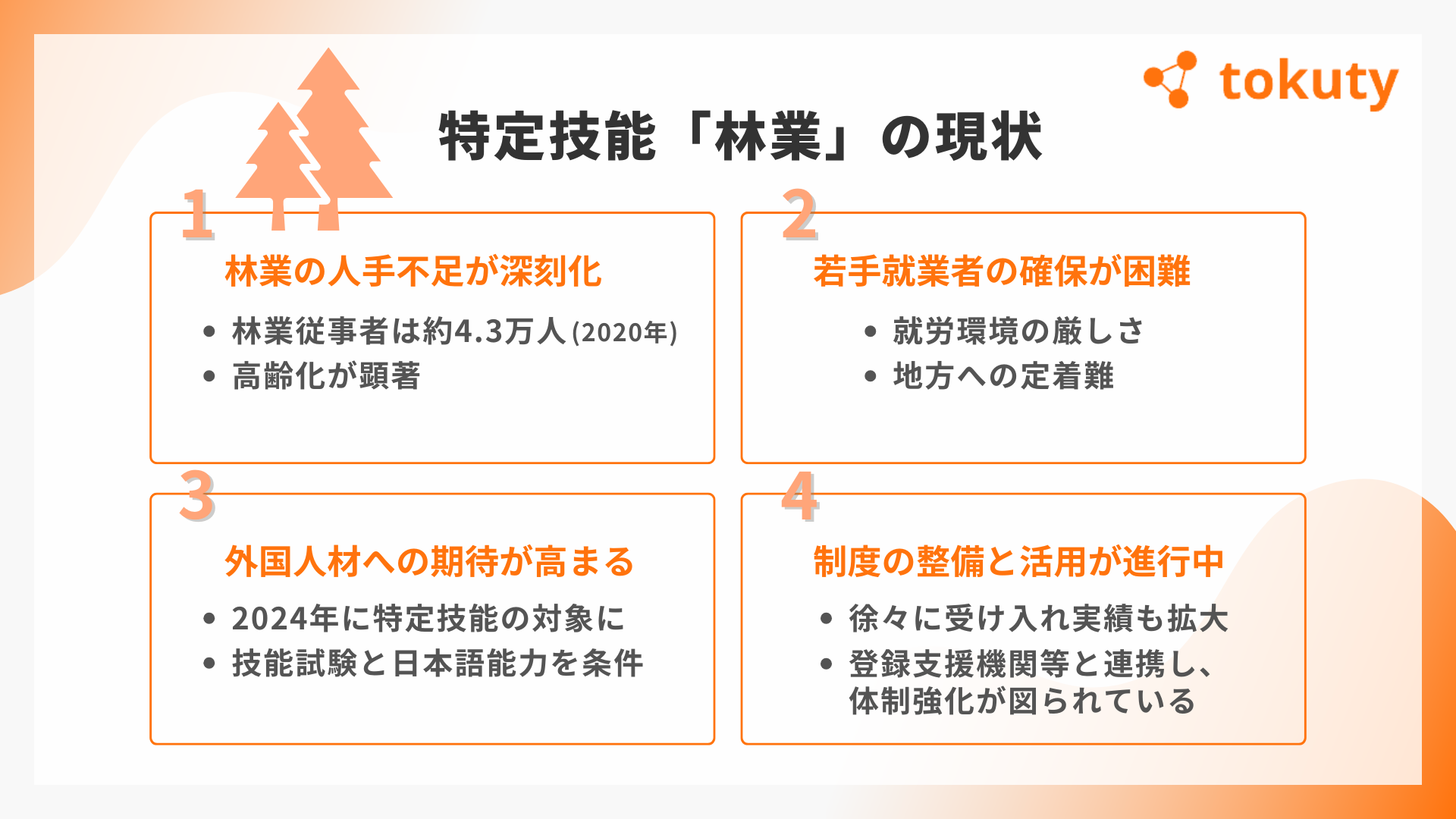

本節では、林業分野における人手不足の現状、特定技能制度の概要、及び受け入れ実績について解説します。多くの企業が深刻な労働力不足に直面しており、外国人技能者の採用が急務となっています。

林業分野における人手不足の現状

林業分野では長年にわたり人手不足が続いています。林野庁の「令和2年度 森林・林業白書」によれば、2020年時点の林業従事者数は約4万4,000人であり、過去の減少傾向から横ばいに転じています。

また、65歳以上の高齢者の割合は25%に達しており、全産業平均の15%を上回る高水準です。地域別に見ると、北海道や九州などでは特に若年層の確保が難しく、現場の作業効率に影響を及ぼしています。

地方自治体の調査でも「作業量は増加しているのに人手が足りない」との声が多く、業務の過重負担や事故のリスクも懸念されています。これにより、企業全体の持続可能性が問われる状況です。

参照:林野庁|林業労働力の動向

林業特定技能制度の概要

林業特定技能制度は、一定の技能と日本語能力を有する外国人に対し、日本の林業現場で就労できる在留資格「特定技能1号」を与えるものです。受け入れ対象者は、技能試験と日本語試験に合格する必要があり、在留期間は最長5年間と定められています。

この制度は、深刻な人手不足に対応するために導入されたもので、もともと複数の産業分野で運用されてきました。

林業分野は、2024年4月に新たに対象分野として追加されており、制度の適用により現場の活性化や技能伝承の促進が期待されています。今後は、担い手不足の解消とともに、安全かつ持続可能な林業経営を支える施策として、より一層の活用が見込まれています。

関連記事:【2024年最新版】新たに4分野が追加!特定技能で就労可能な業種・職種を徹底解説

受け入れ見込み人数と実績

林業分野における特定技能外国人の受け入れ見込み人数は、2024年度からの5年間で最大1,000人と設定されています。これは、政府が定めた「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加の概要」に基づくものです。

この受け入れ見込み数は、林業分野の深刻な人手不足を背景に、外国人材の活用を促進するために設定されました。今後、技能試験や日本語試験の実施体制が整備されることで、受け入れ人数の増加が期待されています。

また、受け入れ企業では、特定技能外国人が現場で即戦力として活躍できるよう、トレーニングプログラムや日本語教育などの支援体制を整備しています。これにより、外国人材の定着率向上や生産性の向上が図られています。

このように、具体的な受け入れ見込み人数と実績に基づき、特定技能制度の有効性と企業にとっての採用メリットが示されています。

参照:出入国在留管理庁|特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)

特定技能「林業」で従事できる対象業務

ここでは、特定技能外国人が従事可能な業務の詳細とその範囲について説明します。業務内容や制限について具体例を交えながら解説し、採用時に必要な理解を深めていただける内容としています。

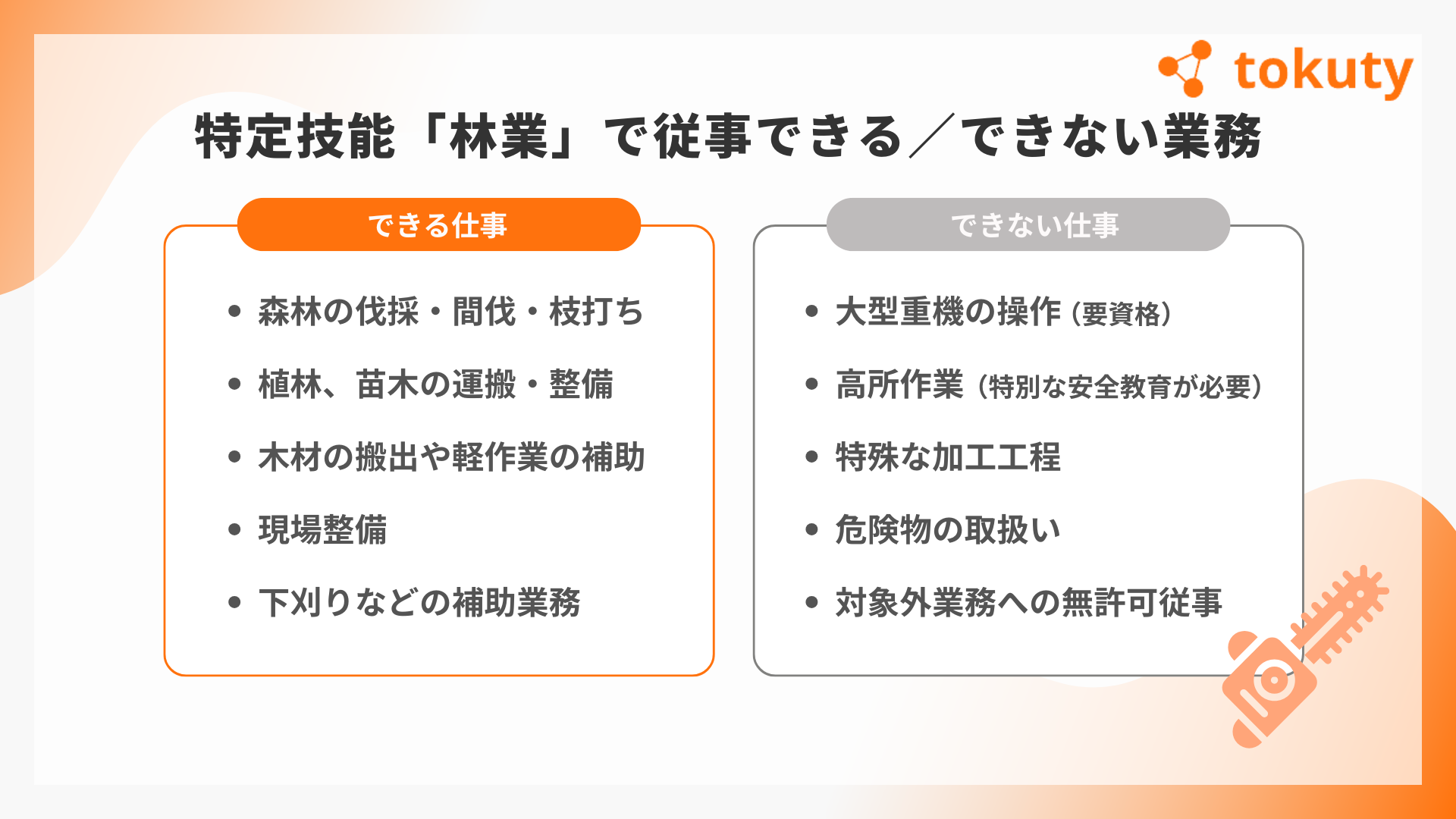

特定技能外国人が従事可能な業務範囲

特定技能外国人が従事できる業務は、「主たる業務」と「関連業務」に分けられます。主たる業務には以下のような作業が含まれます:

- 育林作業(植栽、下刈り、間伐など)

- 素材生産作業(伐倒、造材、集材、運材など)

- 林業用種苗の育成(育苗)

- 原木生産を含む製炭作業

関連業務には、以下のような補助的な作業が含まれます:

- 林産物の加工、機器の保守管理、資材の管理や運搬

- 清掃や準備作業など、日本人が通常従事している付随業務

これらはすべて、制度上認められている範囲内であり、日本人と同様の現場作業に携わることが前提です。

対象業務の具体的な内容

特定技能外国人が担当する業務は、主に森林整備や木材生産に関わる作業です。代表的なものとして以下が挙げられます:

- 伐採や枝打ち、木材の搬出

- 植林や下刈り、間伐などの森林整備

- 道具の整備や作業区域の清掃などの補助作業

作業は日本人スタッフと連携して行われ、多言語マニュアルや現場研修を通じて安全に従事できる体制が整えられています。こうした取組みにより、業務理解が進み、生産性向上にもつながっています。

従事できない業務の注意点

特定技能外国人が担当できる業務は制度上明確に定められており、それ以外の業務への従事は原則禁止されています。

例として、以下のような作業は従事不可とされています:

- 特別な資格を要する重機操作

- 危険度が極めて高い作業(高所作業、伐倒の指揮など)

- 制度対象外の他職種業務

企業は、業務範囲を明確にし、説明・研修を徹底することで、法令違反や事故のリスクを未然に防ぐ必要があります。

特定技能外国人を採用する際の注意点

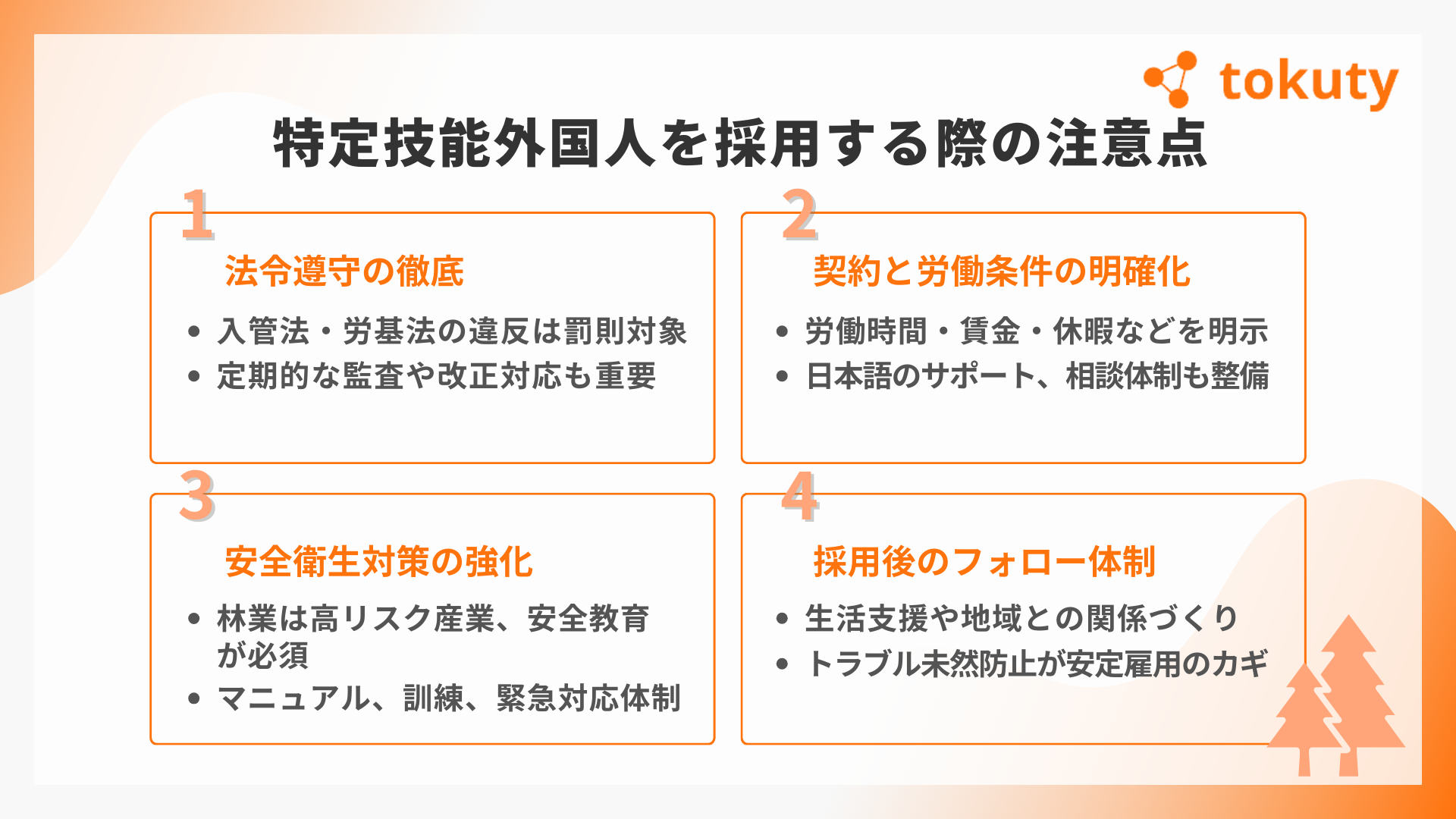

ここでは、特定技能外国人を採用する際に重要な法令遵守、労働条件の整備、安全対策などについて解説します。ポイントは、採用前からの適切な準備と契約内容の明確化によって、企業・労働者双方にとって安心できる職場環境を構築することです。

制度に基づいた採用を行うことで、トラブルを未然に防ぎ、労働生産性や定着率の向上にもつながります。以下で、具体的な注意点を順を追って見ていきましょう。

法令遵守の重要性

外国人労働者の雇用には、入管法や労働基準法など複数の法令が関わっており、これらを正しく理解・遵守することが不可欠です。

厚生労働省の発表によれば、外国人雇用に関する違反で是正指導を受けた事業所もあり、違反内容によっては罰則や業務停止措置が科される場合もあります。

そのため、採用前には在留資格や雇用契約内容の確認、採用後は法令改正への対応を含めた体制整備が必要です。定期的な社内監査や外部アドバイザーの活用も効果的です。

労働条件と契約内容の設定

契約条件の不明確さは、採用後のトラブル原因になります。特定技能外国人に対しても、日本人と同様の労働条件(労働時間・休暇・賃金・保険・安全衛生)を明示し、書面で交付することが求められます。

契約は日本語以外でも十分に理解できる言語で説明し、双方の合意形成を丁寧に行うことが大切です。明確な契約内容は、離職率の低下や業務へのモチベーション向上にも寄与します。

労働安全衛生対策の強化

林業は労災リスクが高い分野であるため、安全衛生の体制づくりが不可欠です。厚生労働省の統計でも、安全対策の強化により事故件数の減少が報告されています。

企業は、安全マニュアルの整備、定期的な安全講習、緊急対応訓練などを実施する必要があります。外国人向けには、多言語マニュアルや視覚的にわかりやすい教材の導入が効果的です。

また、採用後も現場でのリスク管理を継続し、安全な作業環境を維持することが、結果的に生産性向上や人材定着にもつながります。

林業特定技能外国人の採用手続きと流れ

このセクションでは、特定技能外国人の採用に必要な試験・資格、手続きの流れ、必要書類などを順を追って解説します。正確な準備と情報の把握が、スムーズで安心な採用活動につながります。

採用に必要な資格と試験

林業分野で特定技能外国人を採用するには、以下の試験に合格していることが原則です:

- 林業技能測定試験

- 日本語能力試験 N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)

なお、同分野の技能実習2号を良好に修了した者は、これらの試験が免除される場合があります。

試験合格により、基礎的な作業知識と安全面での理解が確認され、現場での即戦力化が期待できます。

採用手続きのステップ

特定技能外国人を林業分野で採用するには、いくつかの段階を踏んだ手続きが必要です。まず、現地または国内での人材募集と選考を行い、書類選考や面接などを通じて候補者を決定します。

その後、候補者が林業技能測定試験および日本語能力試験に合格していることを確認し、必要な資格を満たしていることを確認します。

資格の確認後、企業と候補者の間で雇用契約を締結し、在留資格「特定技能1号」の取得に向けて入国管理局への申請を行います。申請が承認されると、外国人労働者は来日し、企業側では受け入れ後の生活支援体制(住居、研修、安全指導など)を整えることが求められます。

この一連の手続きには、通常2〜3か月以上を要するため、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。特に、書類不備や審査の遅れが発生しやすいため、行政書士や登録支援機関と連携しながら進めると、スムーズに対応できるでしょう。

必要な書類と手続きのポイント

林業特定技能外国人の採用にあたっては、複数の書類を正確に準備する必要があります。

代表的なものとして、パスポートや履歴書などの本人確認書類、林業技能測定試験や日本語能力試験の合格証明書、労働条件を明記した雇用契約書、そして在留資格申請に関する書類一式が挙げられます。

これらの書類は、出入国在留管理庁などの公的機関が提示する最新のマニュアルや様式に基づいて作成することが重要です。書類の記載内容に不備があると、審査が長引いたり、不許可となる可能性があるため、事前のチェック体制を整えておくことが求められます。

実際には、企業の採用担当者がチェックリストを作成して管理を徹底したり、必要に応じて翻訳の質を確保するために専門機関を活用するケースも増えています。

外部の支援機関や行政書士と連携することで、申請書類の作成から提出までをスムーズに進められ、採用全体の工数やトラブルリスクを大きく軽減することができます。

書類の正確性と適切な管理は、採用の成否を左右する非常に重要なポイントであり、採用後のトラブル防止にも直結します。

特定技能外国人の採用で企業が得られるメリット

特定技能外国人の採用は、単なる人手不足の解消にとどまらず、生産性の向上や業務改善、新たな視点の導入、地域活性化など多方面にわたる効果をもたらします。ここでは、実際の事例や統計をもとに、その主なメリットを解説します。

人手不足の解消と生産性向上

林業分野では高齢化が進み、若い担い手が不足しているため、人手不足は深刻な課題です。特定技能外国人の採用は、こうした労働力不足に対応する有効な手段となっています。

実際に、外国人技能者の導入により作業効率が平均して約18%向上したという事例もあり、長野県のある製材所では納期遅延の改善につながったという報告もあります。また、業務負担の軽減により事故防止や品質向上にも効果が見られています。

こうした労働環境の改善は、企業の成長や将来の技術投資を後押しする要因ともなり、長期的な事業拡大に寄与しています。

新たな視点と技術の導入

外国人技能者は、多様な文化や技術的背景を持っており、企業にとって新しい視点や業務改善のヒントをもたらします。

例えば、母国で培った技術を現場に活かし、作業プロセスの効率化を実現したケースもあり、多国籍な作業環境を整えた企業では、生産性が18%向上したという報告もあります。異なる視点が組織内のイノベーションや柔軟な発想を促す点も大きな魅力です。

結果として、従来の業務フローを見直すきっかけとなり、企業の競争力強化につながっています。

地域社会への貢献と活性化

特定技能外国人の受け入れは、地域経済やコミュニティにも良い影響をもたらします。居住地周辺での消費活動が活発になり、地域の商業や飲食店などにも波及効果が生まれます。

たとえば、福島県のある地域では、外国人労働者の増加により地域経済が回復傾向にあるとの報告があり、地元住民との交流を通じて多文化共生の基盤が形成されています。

また、自治体による支援制度や補助金の導入も進んでおり、採用企業への支援体制も整いつつあります。こうした動きは、企業の社会的責任の観点からも重要であり、地域全体の活性化に寄与する大きな要素となっています。

まとめ

本記事では、林業分野における特定技能制度の概要から、従事可能な業務内容、採用時の注意点、手続きの流れまでを詳しくご紹介しました。法令遵守や安全管理の徹底、明確な労働契約と書類整備が、安心・安全な受け入れ体制を築く鍵となります。

また、具体的な事例やデータを通じて、特定技能外国人の採用がもたらす人手不足の解消や生産性向上、地域経済への波及効果など、多くのメリットがあることをご理解いただけたかと思います。採用の各段階で丁寧な対応を行うことが、企業の持続的な成長にもつながります。

特定技能外国人の活用は、日本の林業が抱える課題に対する有効なアプローチの一つです。適切な準備と制度理解のもとで採用を進めることで、現場の改善はもちろん、企業の競争力強化と地域の活性化にも貢献することができるでしょう。