本記事では、特定技能「ドライバー」分野の受け入れに必要な条件や手続き、注意点について、わかりやすく解説します。制度の概要から実際の採用の流れまでを整理し、初めて外国人ドライバーの受け入れを検討する企業の方でも安心して読める内容になっています

また、実際に制度を活用した企業の事例や、業界に関する最新データも交えて、採用に役立つ情報を具体的にご紹介します。

運送業界の経営者や人事の方にとって、ドライバー不足は深刻な課題です。本記事では、特定技能制度を活用した採用方法をわかりやすくご紹介し、疑問や不安の解消に役立つ具体的なアドバイスもお届けします。

「制度や手続きが難しそう…」という不安にも寄り添いながら、最新の制度概要や、できるだけ公的なデータに基づいた情報をもとに、採用までの流れを丁寧にご紹介します。制度を正しく理解し、安心して採用に取り組めるようサポートしていきます。

この記事でわかること

この記事では、特定技能「ドライバー」制度の概要や、受け入れに必要な条件・手続きの流れをわかりやすく解説します。制度の仕組みだけでなく、実際の現場で求められるスキルや、雇用時に注意すべきポイントまで、幅広く網羅しています。

実際に外国人ドライバーを採用した企業の事例や、受け入れによって得られた効果もあわせてご紹介。手続きや必要書類、安全運転の研修、文化面でのフォローまで、採用後の運用に役立つポイントも丁寧に解説していきます。

特定技能ドライバーとは

ここでは、「特定技能ドライバー」とは何か、制度が始まった背景や対象となる業務内容について、簡潔にご紹介します。

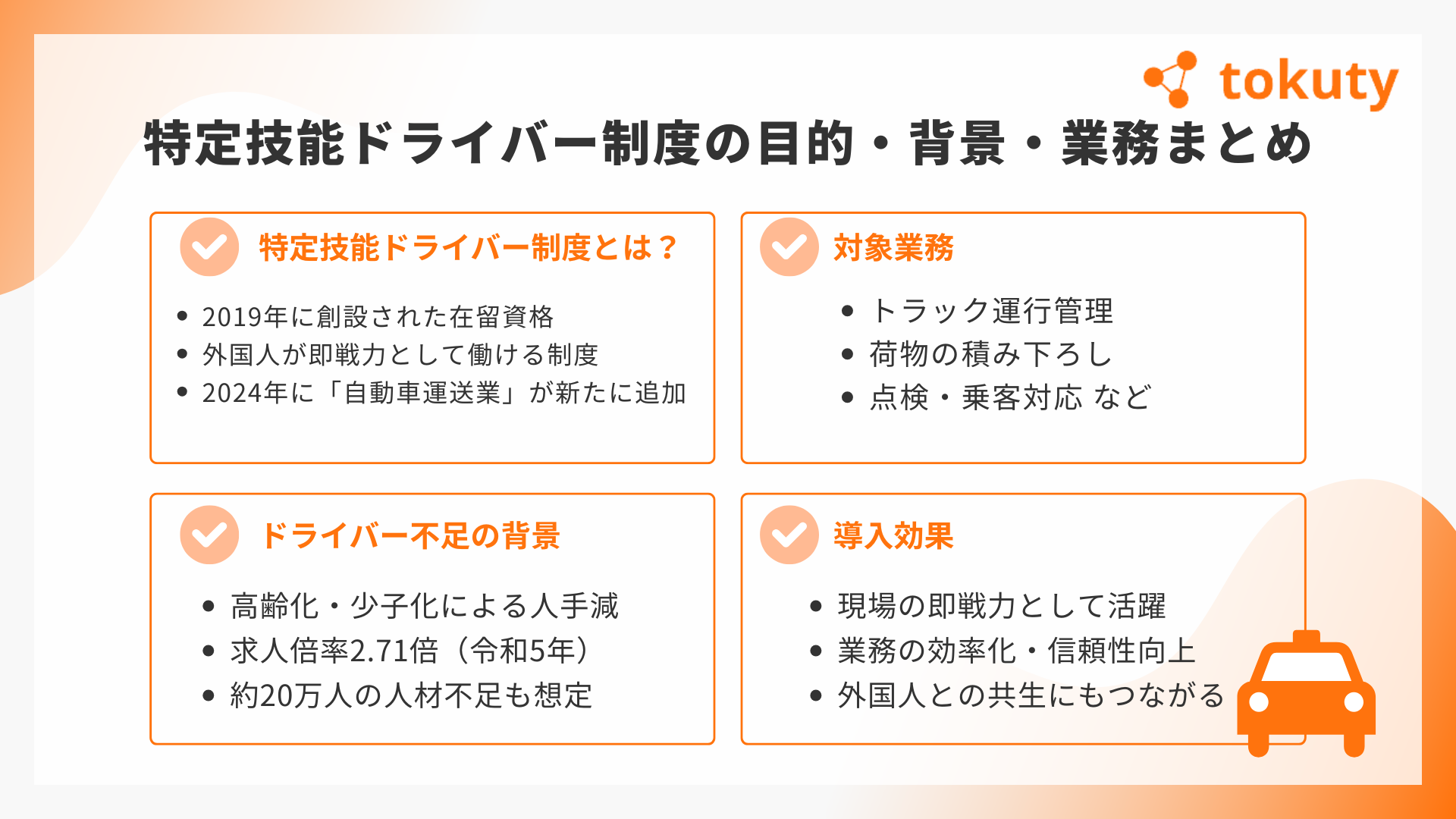

「特定技能(ドライバー)」は、2019年に創設された在留資格「特定技能」の一分野として、ドライバー不足が深刻化する中で導入されました。今後数年間で2万人以上の外国人ドライバーの受け入れが見込まれており、国としても積極的な人材確保が進められています。

特定技能制度の概要

「特定技能制度」とは、特定の分野における技能や日本語力を持つ外国人が、日本で即戦力として働けるよう設けられた在留資格制度です。ドライバー分野においても、安全でスムーズな業務遂行のため、一定の技能や日本語能力が求められます。

2024年3月の閣議決定を経て、自動車運送業が新たに「特定技能」の対象分野に追加されました。これにより、既存の12分野に加えて外国人ドライバーの受け入れが可能となり、業界の人手不足解消に向けた新たな選択肢が広がっています。

厚生労働省が発表したデータによると、令和5年度の自動車運送業界の求人倍率は2.71倍と高い水準にあります。こうした背景から、今後も外国人材の受け入れニーズが高まっていくと見られています。

このような流れから、特定技能制度は今後も拡大が見込まれ、外国人ドライバーの採用が業界全体の活性化につながると期待されています。制度を正しく理解し、自社に合った活用方法を考えることが、今後の採用戦略において大きなポイントになります。

参照:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和6年3月分及び令和5年度分)について

特定技能ドライバーの対象業務

特定技能ドライバーが従事できる業務は、運行管理や荷物の積み下ろし、乗客対応など多岐にわたります。とくに重要なのは、安全な運行に必要な基本的なスキルや知識を備えていること。これは、業界全体の信頼にも関わる重要なポイントです。

たとえば、トラック運送では、出発前後の点検や荷物の固定、運行記録の管理といった基本業務が求められます。また、タクシーやバスでは、乗客対応や安全確認が中心となります。

国土交通省などのデータでは、トラック運送分野での人手不足は20万人規模にのぼるともされており、業務のカバーに向けた対応が急がれています。

現場では、ドライバーが運転だけでなく、さまざまな業務を担うことで効率的な運営が行われています。外国人ドライバーの受け入れによって業務効率が向上したという声もありますが、そのためには適切な研修やサポート体制が欠かせません。

このように、特定技能ドライバーが担当する業務は多岐にわたります。受け入れる企業側も、あらかじめ業務内容を整理し、必要なスキルや知識を身につけられる教育体制を準備することが大切です。

参照:国土交通省|総合物流施策大綱(2021 年度~2025 年度)

ドライバー不足解消への期待

ドライバー不足は長年にわたって業界全体の課題となっており、特定技能ドライバー制度の導入によって、その解消が期待されています。

高齢化や少子化により国内の労働力人口が減少する中、外国人労働者の採用は、人手不足への具体的な対策のひとつとして注目されています。

自動車運送業界では、トラック・タクシー・バスいずれの分野においても、深刻な人手不足が続いているとされています。特にドライバーの高齢化や若年層の減少といった背景から、今後さらに人材の確保が難しくなることが懸念されています。

こうした状況のなかで、外国人ドライバーの受け入れは、人手不足の解消に向けた現実的な手段のひとつとして注目されています。

外国人材の受け入れが進むことで、雇用環境の改善や業務効率の向上といった効果も期待されています。また、安全運行への意識が高まり、職場全体の意識改革や信頼性の向上につながっているという声もあります。

このように、深刻な人手不足の解消に向けて、特定技能ドライバーの導入は非常に有効な手段です。企業としても制度の活用を前向きに検討し、受け入れ体制やサポート環境の整備に取り組むことが求められます。

特定技能ドライバーと技能実習生の違いとは?

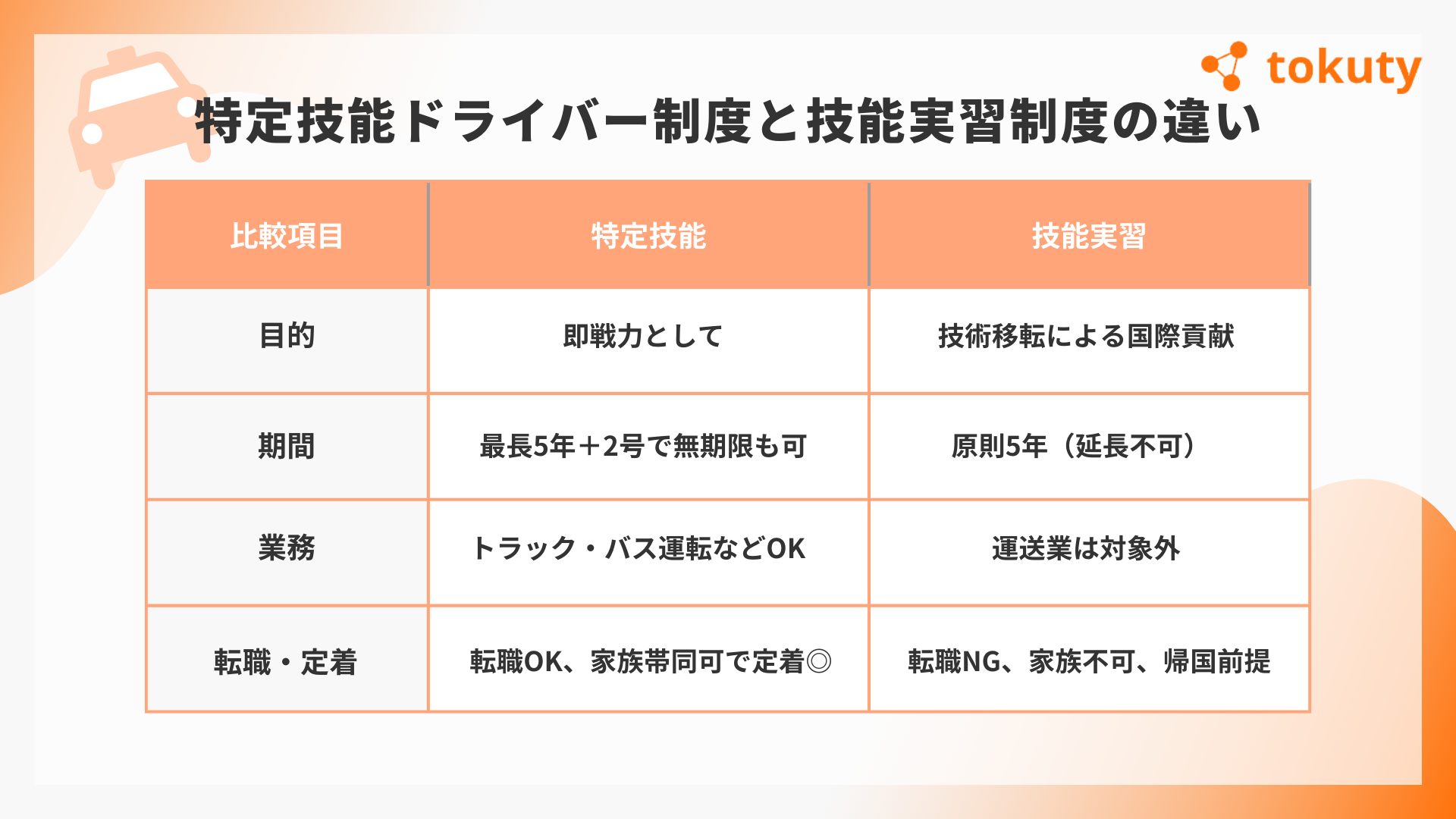

外国人材の受け入れ制度として、「特定技能」と「技能実習」は混同されがちですが、それぞれ制度の目的や仕組みには大きな違いがあります。

特に運送業界では、どちらの制度が適しているかを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、制度の背景・在留条件・職種の違いなどをわかりやすく整理してご紹介します。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

制度の目的と背景の違い

外国人材を受け入れる制度として、特定技能と技能実習の大きな違いのひとつが「制度の目的」にあります。

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するために導入された制度で、即戦力として働ける外国人を対象としています。対象分野ごとに受け入れ人数が設定されており、自動車運送業界もそのひとつです。

採用後すぐに現場で活躍できることを前提にしており、労働力確保が制度の中心にあります。

一方、技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的とした制度です。日本で得た知識や技術を母国に持ち帰り、その国の発展に貢献することが趣旨とされており、労働力を補うことが目的ではありません。この点が、両制度の最も大きな違いといえます。

在留期間と転職の可否

次に、在留期間や転職の可否について見てみましょう。

特定技能1号では、通算5年間の在留が可能です。さらに、一定の条件を満たせば特定技能2号に移行することで在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能となります。

また、特定技能では同一業種内での転職が可能で、キャリアの選択肢に柔軟性があるのも特徴です。

対して、技能実習制度では最長5年の在留が設定されています。転職は原則不可であり、決められた受け入れ先で技能を習得し、実習終了後には原則帰国する必要があります。

受け入れ可能な職種と業務内容の違い

特定技能では、あらかじめ定められた分野ごとに受け入れが認められており、自動車運送業もその対象のひとつです。技能評価試験や日本語試験の合格が必要で、受け入れ後は即戦力として実務に携わることが想定されています。

一方、技能実習制度では、91の職種が対象となっていますが、その中にトラックドライバーやバス・タクシー運転手は含まれていません。また、実習内容も「技能の習得」に限定され、実務的な即戦力としての業務は想定されていない点が大きな違いです。

家族の帯同と定着率への影響

特定技能2号では、配偶者や子どもなどの家族の帯同が可能です。これは外国人本人にとって大きな安心材料であり、日本での長期的な就労意欲の向上にもつながります。結果として、企業にとっても人材の定着率が上がる効果が期待できます。

一方、技能実習制度では家族帯同は不可。また、在留期間が限られていることから、長期的な雇用関係を築くのが難しく、早期帰国やモチベーションの維持が課題となるケースもあります。

特定技能ドライバーを受け入れる条件

ここでは、特定技能ドライバーとして外国人を採用する際に必要な条件について、外国人本人・企業側の要件や、実際の手続きの流れに分けて解説します。

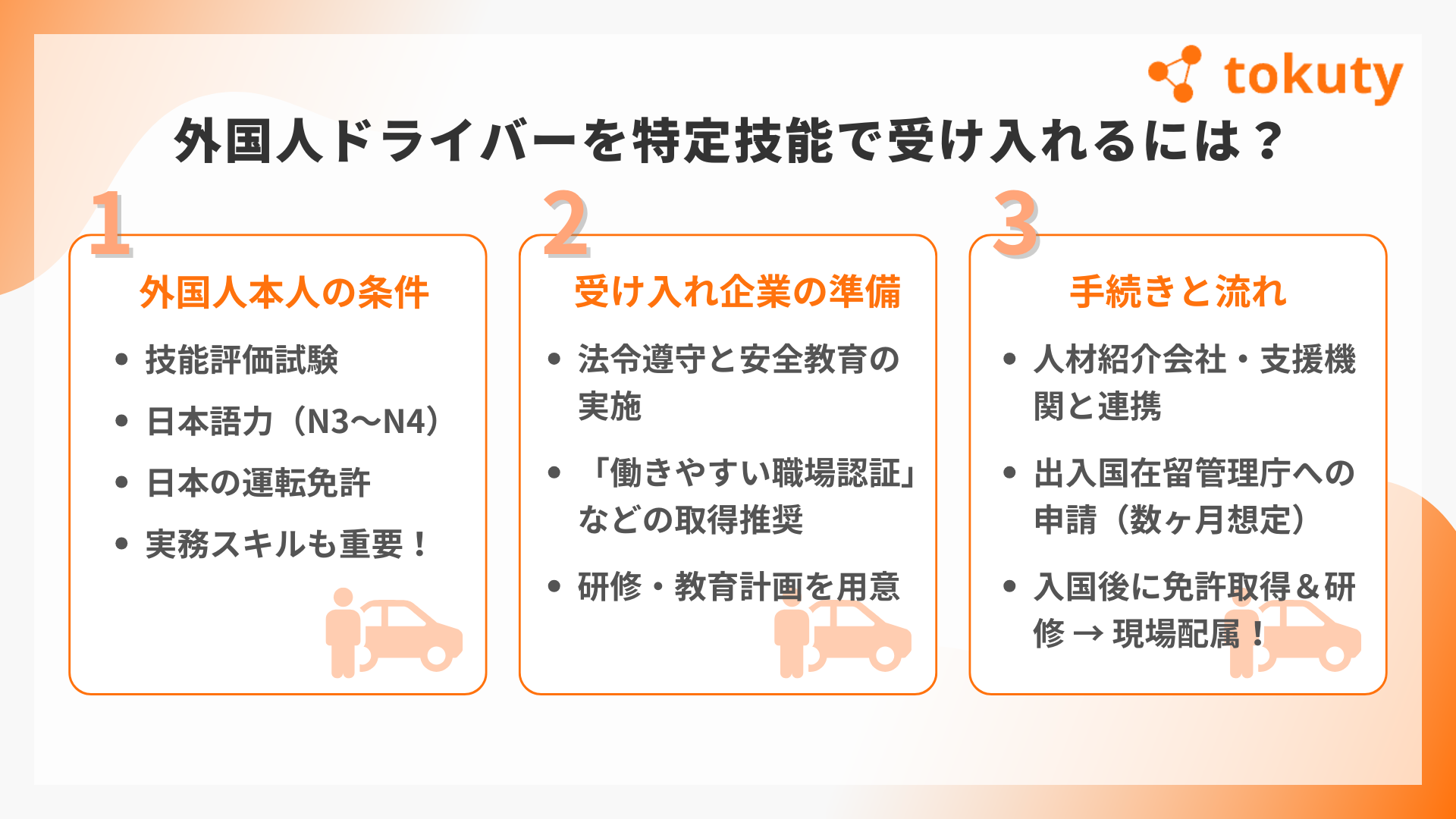

外国人本人の要件

外国人が特定技能ドライバーとして働くには、所定の技能試験に加え、日本語能力も一定の基準を満たす必要があります。これは、実際の業務を安全かつ円滑に進めるために、技能と日本語力の両方が重要とされているためです。

目安として、トラック運送では日本語能力試験(JLPT)のN4程度、タクシーやバス業務ではN3レベルの日本語力が求められるとされています。これにより、日常会話や業務上の指示が理解できる程度の日本語力が必要とされていることがわかります。

技術面では、日本国内での運転業務を行うために、各都道府県公安委員会が実施する運転免許の取得が必要となります。運行前後の点検や荷物の積み下ろし、乗客対応といった実務的なスキルが問われます。

このように、技能試験と日本語能力の両方で一定の水準に達していることが求められます。採用前の準備や研修をしっかり行うことで、本人も企業側も安心して雇用関係をスタートすることができます。

受け入れ企業の基準

外国人ドライバーを受け入れる企業は、法令を守るだけでなく、働きやすい職場環境を整えることが求められます。安全運転の管理体制や労働環境の改善に取り組むことで、受け入れ後のトラブルやリスクを防ぐことができます。

たとえば、「働きやすい職場認証制度」や「Gマーク制度」といった認証制度の取得が推奨されています。これらの認証は、安全対策や労働環境の整備が適切に行われていることの証明となり、求職者や従業員からの信頼にもつながります。

また、外国人ドライバーに向けた安全運転研修や、新しく入社した人向けの教育計画を定期的に行うことも重要です。こうした取り組みを通じて、従業員の安全意識や職場への満足度の向上が期待できます。

このように、受け入れ企業は法令の順守だけでなく、安全教育や職場環境づくりにも力を入れる必要があります。認証制度の活用や、社内での継続的な教育体制を整えることが、外国人ドライバーの安定した定着につながります。

必要な手続きと流れ

外国人ドライバーを受け入れるには、企業と本人の両方で、決められた手続きをきちんと進める必要があります。準備や書類に不備があると、在留資格や運転免許の取得に影響することもあるため、丁寧に確認しながら進めることが大切です。

一般的な流れとしては、まず企業が人材紹介会社や登録支援機関と連携して、採用準備を進めます。続いて、面接や試験、必要書類の準備を行い、出入国在留管理庁への申請を行います。

状況によって異なりますが、申請から在留資格の取得までは数か月以上かかることもあるため、余裕をもったスケジュールが必要です。

日本に入国した後は、運転免許の取得や新任運転者研修の受講など、実際の業務に向けた準備が必要です。これらの対応を計画的に行うことで、スムーズに現場に入ってもらうことができます。

このように、受け入れにあたっては多くの手続きがありますが、一つひとつのステップを丁寧に対応することで、円滑な採用とスムーズな現場デビューが実現します。必要に応じて外部の専門機関とも連携しながら、万全の体制で進めていきましょう。

特定技能ドライバーの雇用時の注意点

ここでは、特定技能ドライバーを雇用するうえで押さえておきたい、法的手続き・安全運転研修・文化や言語の違いへの配慮など、重要なポイントをご紹介します。

法的手続きと必要書類

特定技能ドライバーを雇用する際は、在留資格の変更申請や労働契約書の作成など、法令に沿った手続きをしっかり行う必要があります。不備があると、雇用の遅れやトラブルにつながる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

必要書類には、出入国在留管理庁への申請書類、企業の労働条件通知書、運送事業に関する認証証明書などがあります。こうした書類を適切に整えることで、スムーズな審査につながることもあります。

また、外国人本人が提出する書類として、パスポート、在留カード、技能試験や日本語試験の合格証明書なども必要です。こうした情報は、都道府県の公安委員会や法務局とも連携しながら、正確に管理することが求められます。

このように、法的手続きや書類の準備は、外国人ドライバーを安心して受け入れるための基本です。事前にしっかり準備を行い、必要に応じて専門機関と連携することで、スムーズな雇用につながります。

安全運転と教育研修の重要性

外国人ドライバーを受け入れる際には、運転技術の習得だけでなく、安全意識の向上にも力を入れる必要があります。万が一の事故は企業の信用や安全管理体制にも影響を及ぼすため、教育・研修の体制づくりが欠かせません。

定期的に安全運転研修を行っている企業では、実際に事故件数の減少や安全意識の向上につながったという声もあります。こうした取り組みが、職場全体の安全管理の質を高めているといえます。

実務研修では、走行前後の車両点検や荷物の取り扱い、緊急時の対応など、現場で求められる基本的なスキルを学びます。こうした研修を通じて、ドライバー自身のリスクに対する意識も自然と高まっていきます。

このように、安全運転への意識づけや教育研修の継続は、外国人ドライバーの安心・安全な勤務を支える土台になります。企業のリスク管理の観点からも、日々の教育体制づくりは欠かせない取り組みといえるでしょう。

コミュニケーションと文化理解

外国人ドライバーとの円滑なコミュニケーションや、文化の違いへの理解も、職場づくりにおいて大切なポイントです。言語の壁や習慣の違いを乗り越えるためのサポート体制があることで、業務の効率化や安全運転にも良い影響を与えます。

実際に、日本語研修や文化交流の場を定期的に設けることで、外国人ドライバーが早く職場に馴染めるよう工夫している企業もあります。こうした取り組みは、日本人スタッフとの相互理解にもつながり、職場全体の雰囲気改善に寄与しています。

また、現場では先輩スタッフや指導役がサポート役となり、業務や生活の面でフォローする体制をつくっているケースもあります。言葉だけでなく、仕事の進め方や価値観の違いにも目を向けることが、信頼関係づくりにつながります。

このように、言語や文化の違いに配慮した環境づくりは、外国人ドライバーの定着や働きやすさに直結します。企業側が歩み寄る姿勢を持つことで、信頼関係が築かれ、長期的に活躍してもらえる体制を整えることができます。

まとめ

特定技能ドライバーの制度は、深刻な人手不足を抱える運送業界にとって、有効な採用手段のひとつです。本記事では、制度の概要から受け入れの条件、手続き、雇用後のポイントまでご紹介しました。

自社の状況に合わせて制度を正しく理解し、計画的な採用とサポート体制づくりを進めることが、成功への近道となります。