近年、日本の酪農業界では高齢化や後継者不足が進行し、深刻な人手不足に直面しています。

特に地方では、人材の確保が難しく、酪農経営の維持そのものが課題となっているケースも少なくありません。こうした状況のなか、政府が導入した「特定技能」制度が注目されています。

本記事では、特定技能「酪農」分野の制度概要から受け入れ条件、従事可能な業務、試験内容、実際の受け入れにおける注意点までをわかりやすく解説します。外国人材の活用を検討する企業や農場主の方々にとって、実務に役立つ情報をお届けします。

この記事でわかること

本記事では、特定技能「酪農」についての基本的な情報から、具体的な受け入れ条件や手続き方法、試験情報までを詳しく解説します。また、受け入れ時の注意点や成功事例も紹介しますので、特定技能制度を活用したい方はぜひ参考にしてください。

特定技能「酪農」とは

特定技能「酪農」は、日本の酪農業における労働力不足を補うために設けられた在留資格制度です。農林水産省によれば、酪農業は高齢化や若年層の就業離れにより、人手不足が深刻化しています。

特定技能制度を活用することで、一定の技能と知識を有する外国人材を受け入れ、酪農業の持続的な発展を図ることが期待されています。

関連記事:在留資格「特定技能」の取得要件や特定技能外国人の受け入れまでの流れを解説

特定技能制度の概要

2019年に創設された特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、16の産業分野において即戦力となる外国人材の受け入れを可能にする在留資格制度です。酪農業はこのうち「農業」分野に含まれ、さらに「畜産農業全般」という区分に位置づけられます。

この「畜産農業全般」には、酪農(乳用牛の飼養・搾乳等)をはじめ、肉用牛や養豚、養鶏などが含まれており、牛舎での作業や飼育管理などが従事可能な業務として認められています。

出入国在留管理庁の最新統計によれば、令和6年(2024年)12月末時点で「畜産農業全般」における特定技能1号外国人数は6,270人となっており、特定技能制度を活用した外国人雇用が年々拡大していることがわかります。

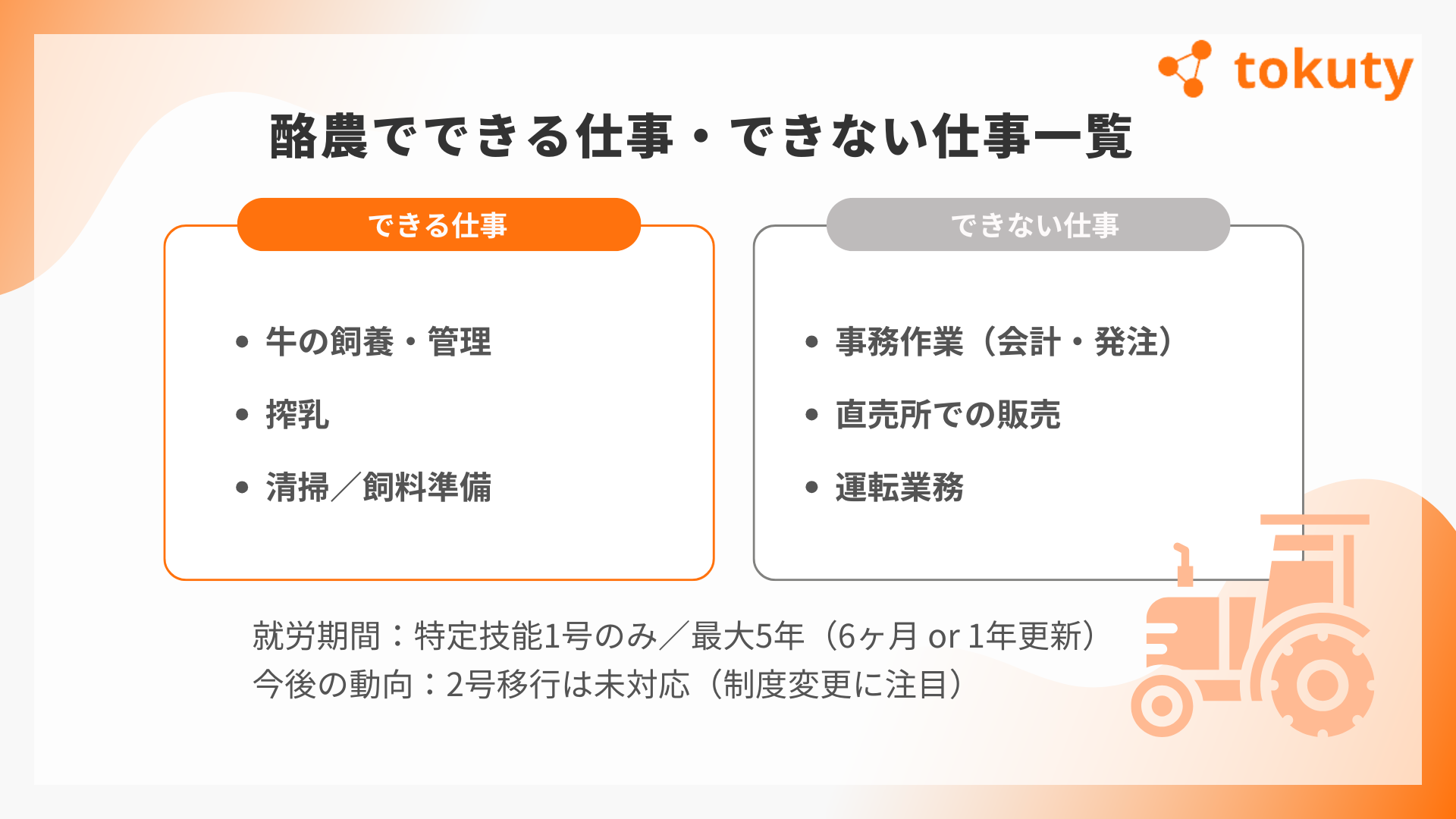

特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分がありますが、酪農業は現時点で1号の対象です。特定技能1号では在留期間は最長5年とされています。なお、制度の見直しにより、今後2号への移行対象となる可能性もあります。

参照:【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(2024年12月末時点)

酪農分野の現状と課題

日本の酪農業は、全国各地の中小規模農家によって支えられていますが、農林水産省の報告によれば、労働力不足が経営継続のリスク要因となっています。

特に北海道などの主要生産地では、繁忙期の作業をこなす人手が不足しており、安定的な労働力の確保が課題とされています。

また、酪農業は労働時間が長く、天候や動物の健康状態に左右されやすいため、継続的な雇用が難しい分野とも言われています。

こうした状況の中、特定技能制度を活用して、安定的に働ける外国人材を確保することが、業界全体の持続可能性を高めるための現実的な手段として注目されています。

技能実習から特定技能への移行

技能実習制度で酪農業に従事していた外国人が、実習2号を修了後に特定技能1号へ移行するケースもあります。

この移行制度では、技能評価試験および日本語能力試験が免除される特例が適用されるため、実務経験がある外国人をスムーズに受け入れ続けられるメリットがあります。

たとえば、すでに職場環境に慣れ、言語や作業手順も理解している実習修了者を特定技能として継続雇用できれば、新たな人材を一から教育する負担も軽減され、安定した労働力確保につながります。

実習制度を経由した受け入れは、特定技能制度の利活用において特に実用性が高い選択肢といえるでしょう。

特定技能「酪農」の受け入れ条件

特定技能「酪農」分野で外国人材を受け入れるには、受け入れ企業と外国人労働者の双方に一定の条件が設けられています。制度を適切に活用するためには、それぞれの立場で必要な準備や手続きを理解しておくことが重要です。

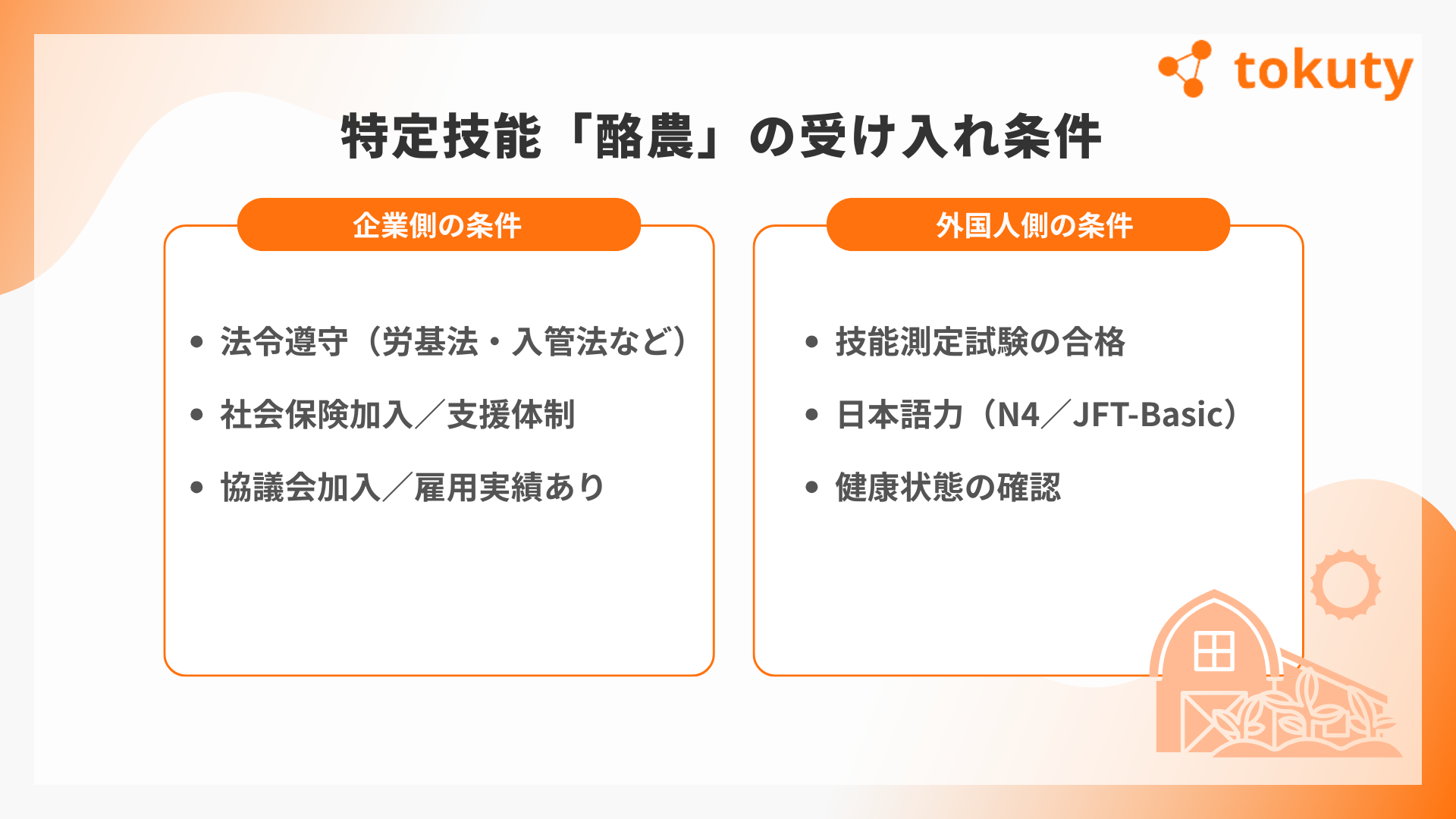

受け入れ企業の要件

外国人材を受け入れる企業は、まず労働関係法令(労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法など)を適切に遵守していることが前提となります。過去に重大な違反歴がある場合は、受け入れが認められない可能性があります。

また、社会保険や税金の納付が適切に行われていることも要件の一つです。受け入れる外国人労働者にも、国内労働者と同様の社会保障を提供することが求められます。

さらに、特定技能1号の受け入れにおいては、外国人の生活面も含めた支援体制の構築が義務づけられています。企業が自ら支援できない場合は、法務省に登録された「登録支援機関」と連携して、生活指導や相談対応を行う必要があります。

加えて、農業分野では、受け入れ企業が「農業特定技能協議会」へ加入することや、過去5年以内に外国人・日本人問わず6か月以上の雇用実績があることも条件となっています。

特定技能外国人の要件

特定技能「酪農」分野で働く外国人には、主に2つの条件が求められます。1つ目は、農業分野における「技能測定試験」に合格していることです。この試験では、牛の飼養管理や搾乳の方法、安全衛生など、現場で必要な基本知識と技能が評価されます。

2つ目は、日本語能力に関する要件です。通常は、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)の合格が必要です。

酪農の現場では、作業指示や緊急対応の際に正確な意思疎通が求められるため、日常会話レベルの日本語能力が重視されます。

なお、健康状態が就労に支障をきたさないことも前提条件とされています。長時間の立ち仕事や力仕事が多い酪農の現場では、一定の体力が求められる場面もあるため、採用前の確認が推奨されます。

必要な手続きと申請方法

受け入れ手続きでは、企業側がまず「雇用契約書」「受け入れ計画書」「支援計画書」などの必要書類を整え、出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

在留資格が交付された後、外国人労働者は日本国大使館または領事館でビザの申請を行い、手続きが完了すれば日本国内での就労が可能となります。申請から許可までには時間がかかる場合があるため、十分なスケジュール管理が必要です。

特定技能「酪農」の対象業務

特定技能「酪農」分野で外国人労働者が従事できる業務は、「畜産農業全般」に分類されており、農林水産省が定めた範囲の中で明確に定義されています。

業務の種類によっては在留資格の対象外となるため、受け入れ企業は事前に職務内容を確認し、制度に適合しているかを把握しておく必要があります。

酪農分野での具体的な業務内容

従事可能な主な業務は、次のような現場作業を中心としたものです:

- 牛の飼養管理(エサやり、水の補給、健康状態の観察など)

- 搾乳作業(ミルカーの装着や洗浄、搾乳記録の管理など)

- 牛舎や機器の清掃および衛生管理

- 飼料の調整、搬入、補充作業

- 乳製品の出荷補助(梱包や搬送作業など)

これらは酪農業務において中核を担う作業であり、特定技能制度では、一定の技術と理解力を備えた外国人材による従事が認められています。

対象業務と非対象業務の区別

一方で、すべての業務が特定技能の対象となるわけではありません。以下のような業務は制度上、特定技能の従事対象には含まれていません:

- 会計や記録管理などの事務作業

- 直売所での販売や接客対応などの販売業務

- トラクターや輸送車両などの公道走行を伴う運転業務

特定技能制度の目的は、あくまで人手不足が顕著な「現場作業」を支えることであり、企業は受け入れる人材の職務内容が制度の範囲内に収まるよう配慮する必要があります。

特定技能「酪農」の試験情報

特定技能「酪農」分野で外国人が就労するには、所定の評価試験に合格する必要があります。主に「技能測定試験」と「日本語能力試験」の2つが求められ、それぞれの基準を満たすことが必要です。

技能測定試験の内容と対策

技能測定試験では、酪農に関する基本的な知識と作業スキルが問われます。出題範囲には、牛の飼育管理、搾乳の手順、衛生管理、安全対策、作業器具の使用方法などが含まれます。試験は筆記と実技の両方で構成され、実際の業務を想定した実践力が評価されます。

対策としては、農林水産省や試験実施機関が公表する公式テキストや問題集を活用することが効果的です。また、技能実習制度で酪農を経験していた人材は、現場経験が活かされるため有利といえます。

日本語能力試験の要件

日本語能力については、「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上、または「JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)」の合格が要件となります。N4は「基本的な日本語を理解できるレベル」とされ、日常的な指示や会話が理解できることが期待されます。

酪農現場では、作業中の安全指示や緊急時の対応、動物の健康状態に関する報告など、日本語でのコミュニケーションが不可欠です。そのため、単に試験に合格するだけでなく、現場で使える日本語力を身につけておくことが重要です。

試験のスケジュールと申し込み方法

技能測定試験および日本語能力試験は、国内外で定期的に実施されています。受験者は、自国または日本国内で受験が可能で、実施回数や会場は試験機関の公式サイトで案内されています。

申し込みはオンラインで行われ、パスポートや顔写真、必要な申請書類などの提出が求められます。会場や日程によっては定員に限りがあるため、希望するタイミングで確実に受験するには、早めの申し込みと情報収集が大切です。

特定技能「酪農」採用時の注意点

特定技能制度は、酪農分野における人手不足を補う手段として有効ですが、外国人材の採用には事前の準備と制度への正しい理解が欠かせません。採用後のトラブルを未然に防ぐためにも、法令遵守、就労環境の整備、そして文化的な配慮が求められます。

法令遵守と労働環境の整備

採用企業は、労働基準法や最低賃金法、出入国管理法といった関係法令を適切に遵守している必要があります。不適切な就労環境や支援体制の不備がある場合、在留資格の取消や受け入れ停止の措置がとられる可能性もあります。

酪農業は早朝・夜間の業務や繁忙期の長時間労働が発生しやすいため、労働時間や休日の管理体制を明確にし、適切な勤務シフトを組むことが重要です。また、事故やケガを防ぐための安全教育、労働災害への備えも求められます。

コミュニケーションと文化理解

言語や文化の違いにより、業務指示が十分に伝わらなかったり、生活面で不安を抱えるケースもあります。採用後の定着を図るには、こうしたギャップへの配慮が不可欠です。

指導時は、難しい日本語を避けて、やさしい言葉や図解を用いるなど、視覚的・実演的な指導方法が効果的です。また、日常的に相談できる体制や、定期的な面談の実施も、心理的安全性を高めるために役立ちます。

採用はゴールではなくスタートです。外国人材が安心して働ける環境を整備することで、業務への早期適応や長期的な定着につながります。制度の活用には、単なる労働力の補完ではなく、「共に働くパートナー」として迎える姿勢が求められます。

まとめ

特定技能「酪農」の制度を活用することで、人手不足の解消や事業の拡大が期待できます。受け入れには、企業と外国人双方の要件を満たし、適切な手続きを行うことが必要です。

また、文化やコミュニケーションの課題にも配慮し、良好な労働環境を整えることが成功の鍵となります。長期的な視点で人材を育成し、酪農業界全体の発展に寄与していきましょう。