日本企業が抱える深刻な人手不足を解消するために導入された「特定技能制度」。本記事では、特定技能の流れをわかりやすく整理し、即戦力となる外国人労働者をスムーズに受け入れるための具体的な手続きや要件を詳しく解説します。

特定技能制度の基本的な理解から、外国人労働者の受け入れプロセス、受け入れ企業が果たすべき義務、必要書類の詳細まで、体系的にまとめました。

これから特定技能を活用し、外国人労働者を受け入れたいと考えている企業の皆様に向けて、実践的なアドバイスや成功事例もご紹介。安心して制度を活用できるよう、わかりやすくサポートいたします。

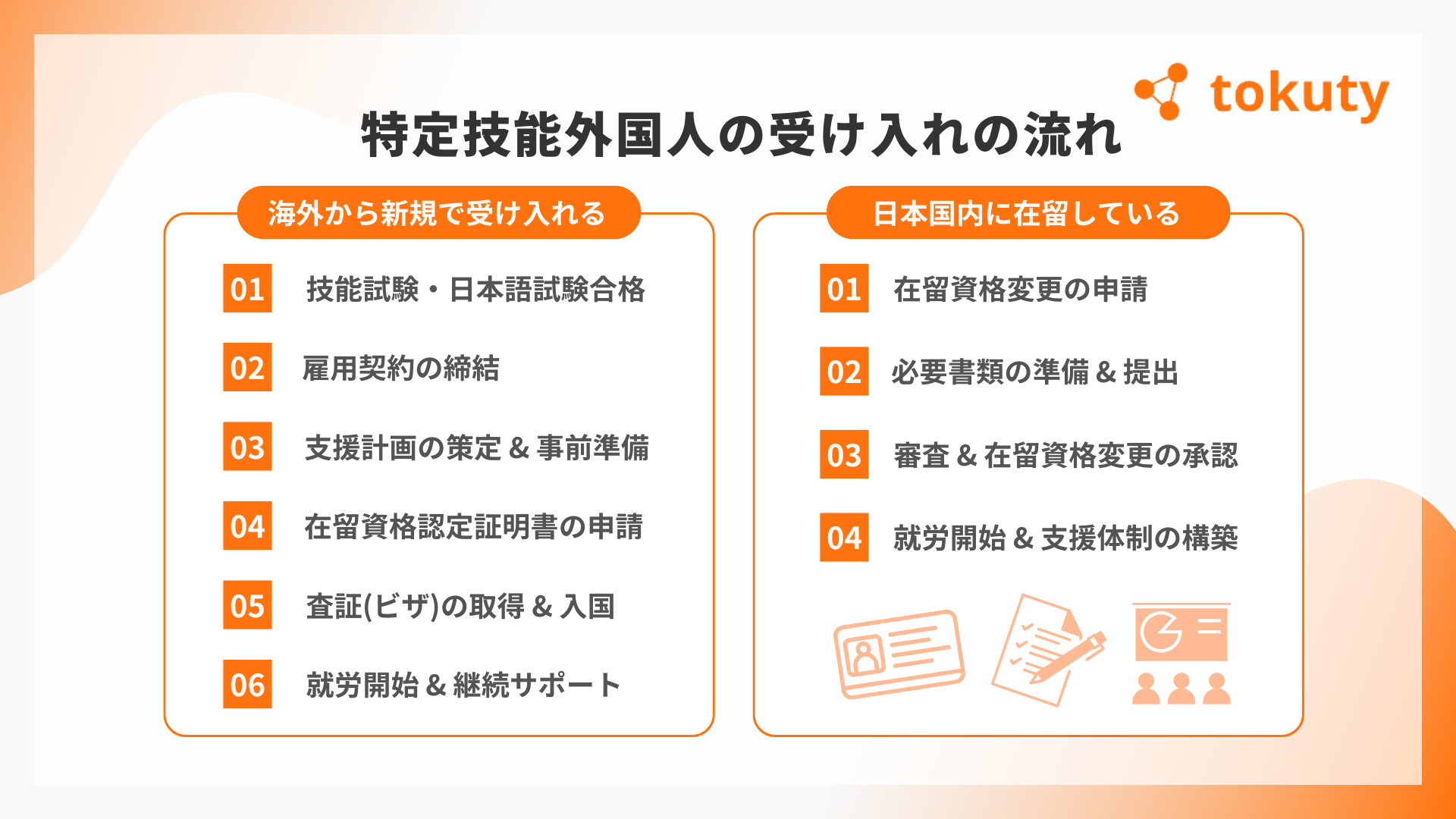

特定技能外国人の受け入れの流れ

特定技能外国人を受け入れる際の手続きは、海外から新規に受け入れる場合と、日本国内に在留している外国人を受け入れる場合で異なります。ここでは、それぞれのケースに分けて具体的な流れを解説します。

海外から新規に外国人を受け入れる場合の流れ

海外から新規に特定技能外国人を受け入れる場合、以下のステップを踏んで手続きを進めます。

1.技能試験と日本語試験の合格

まず、外国人労働者は特定産業分野ごとの技能試験と日本語試験に合格する必要があります。技能実習2号を修了している場合は、これらの試験が免除されます。

2.雇用契約の締結

次に、企業と外国人労働者との間で正式な雇用契約を締結します。この契約は、労働条件や報酬が日本人と同等以上であることを保証する必要があります。

3.支援計画の策定と事前準備

企業は外国人労働者が日本でスムーズに生活・仕事を始められるよう、支援計画を策定します。この段階では、住居の確保や生活オリエンテーションの準備も行います。

4.在留資格認定証明書の申請

支援計画を基に、企業は地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の申請を行います。この証明書が交付されることで、外国人労働者は日本への入国が可能となります。

5.査証(ビザ)の取得と入国

在留資格認定証明書を持って、外国人労働者は日本大使館または領事館でビザを申請します。ビザが発給され次第、日本への入国が可能となります。

6.就労開始と継続的なサポート

入国後、企業は外国人労働者の就労を開始します。同時に、定期的なフォローアップや必要に応じた支援を継続的に行うことが求められます。

日本国内に在留している外国人を受け入れる場合の流れ

既に日本国内に在留している外国人を特定技能として受け入れる場合には、以下の手続きを進めます。

1.在留資格変更の申請

外国人労働者は、現在の在留資格から特定技能への変更を申請します。これには、特定技能の条件を満たしていることを証明する必要があります。

2.必要書類の準備と提出

申請には、雇用契約書や技能試験・日本語試験の合格証明書など、必要な書類を準備し、地方出入国在留管理局に提出します。

3.審査と在留資格変更の承認

出入国在留管理局は提出された書類を基に審査を行います。審査が通過すると、特定技能への在留資格変更が承認されます。

4.就労開始と支援体制の構築

在留資格変更が承認された後、外国人労働者は正式に就労を開始します。同時に、企業は継続的な支援体制を整え、外国人労働者の定着を図ります。

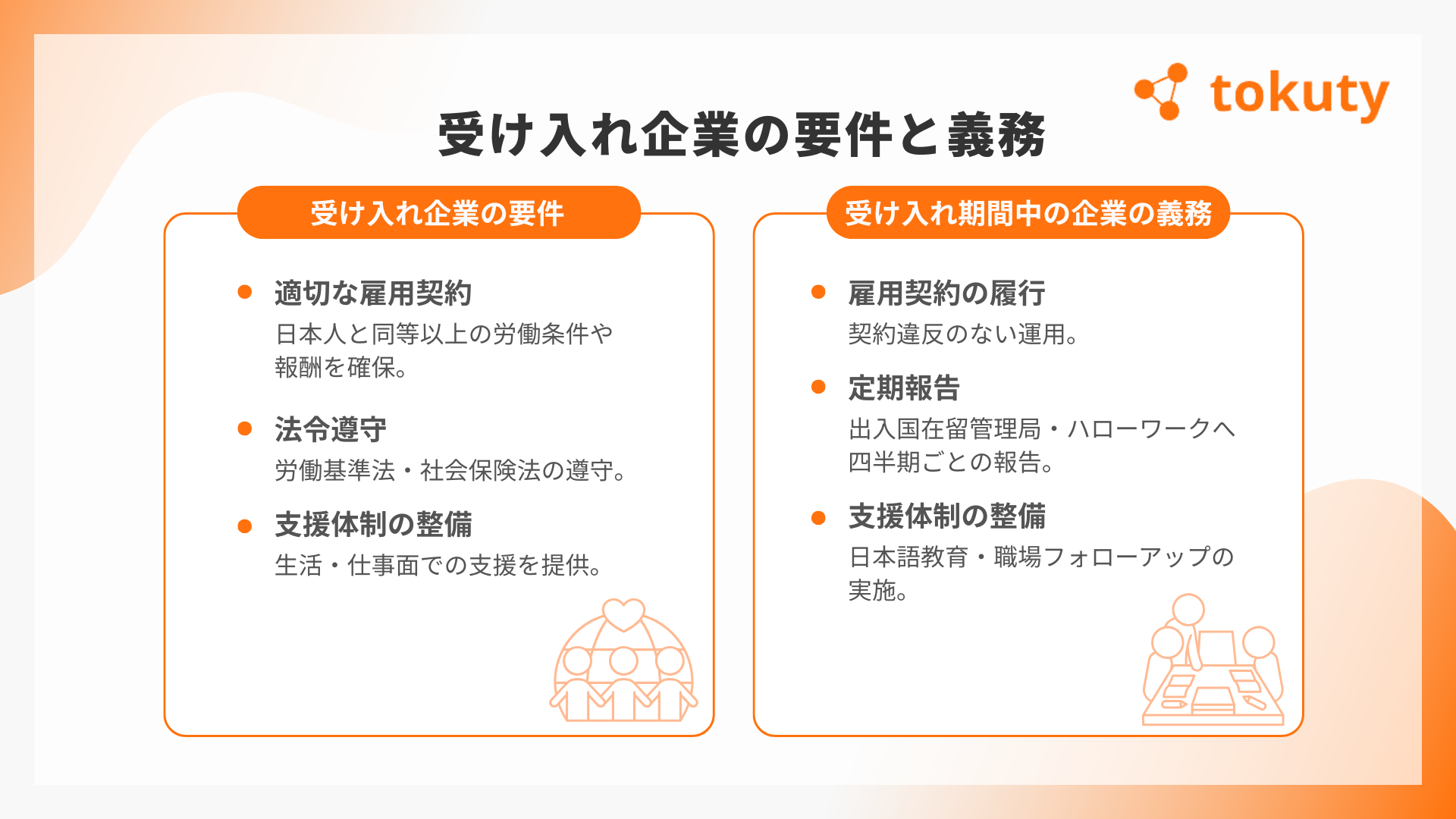

受け入れ企業の要件と義務

特定技能外国人を受け入れる企業には、制度を適切に運用するための基準と義務が課せられています。以下では、受け入れ企業として満たすべき要件と受け入れ期間中の義務について詳しく解説します。

受け入れ企業としての必要要件

特定技能制度を活用するためには、企業が以下の要件を満たす必要があります。

適切な雇用契約の締結

企業は、特定技能外国人との雇用契約において、報酬や労働時間が日本人労働者と同等以上であることを保証する必要があります。また、契約内容が法令を遵守していることも重要です。

法令遵守と報酬基準の確保

受け入れ企業は、労働基準法や社会保険法など、日本の関連法令を遵守しなければなりません。特に、外資系企業であっても国内法を守ることが求められます。

外国人労働者支援体制の整備

企業は、特定技能外国人が日本で快適に生活・働けるよう、支援体制を整える必要があります。これには、生活オリエンテーションの実施や日本語教育の提供などが含まれます。

受け入れ期間中の企業の義務

特定技能外国人を受け入れた後も、企業には継続的な義務が課せられます。

雇用契約の履行と遵守

企業は、外国人労働者との雇用契約を確実に履行し、契約内容を遵守しなければなりません。報酬の支払い遅延や労働条件の変更など、契約違反が発生しないよう注意が必要です。

定期的な届出と報告

地方出入国在留管理局およびハローワークへの定期的な届出が必要です。受け入れ状況や支援実施状況について、四半期ごとに報告を行います。

外国人労働者への継続的な支援

企業は、外国人労働者が日本での生活に順応できるよう、継続的な支援を提供する義務があります。定期的な日本語教育や職場でのフォローアップなどを通じて、労働者の定着を支援します。

関連記事:外国人の雇用って難しい?雇用時の注意点・ポイントを解説!

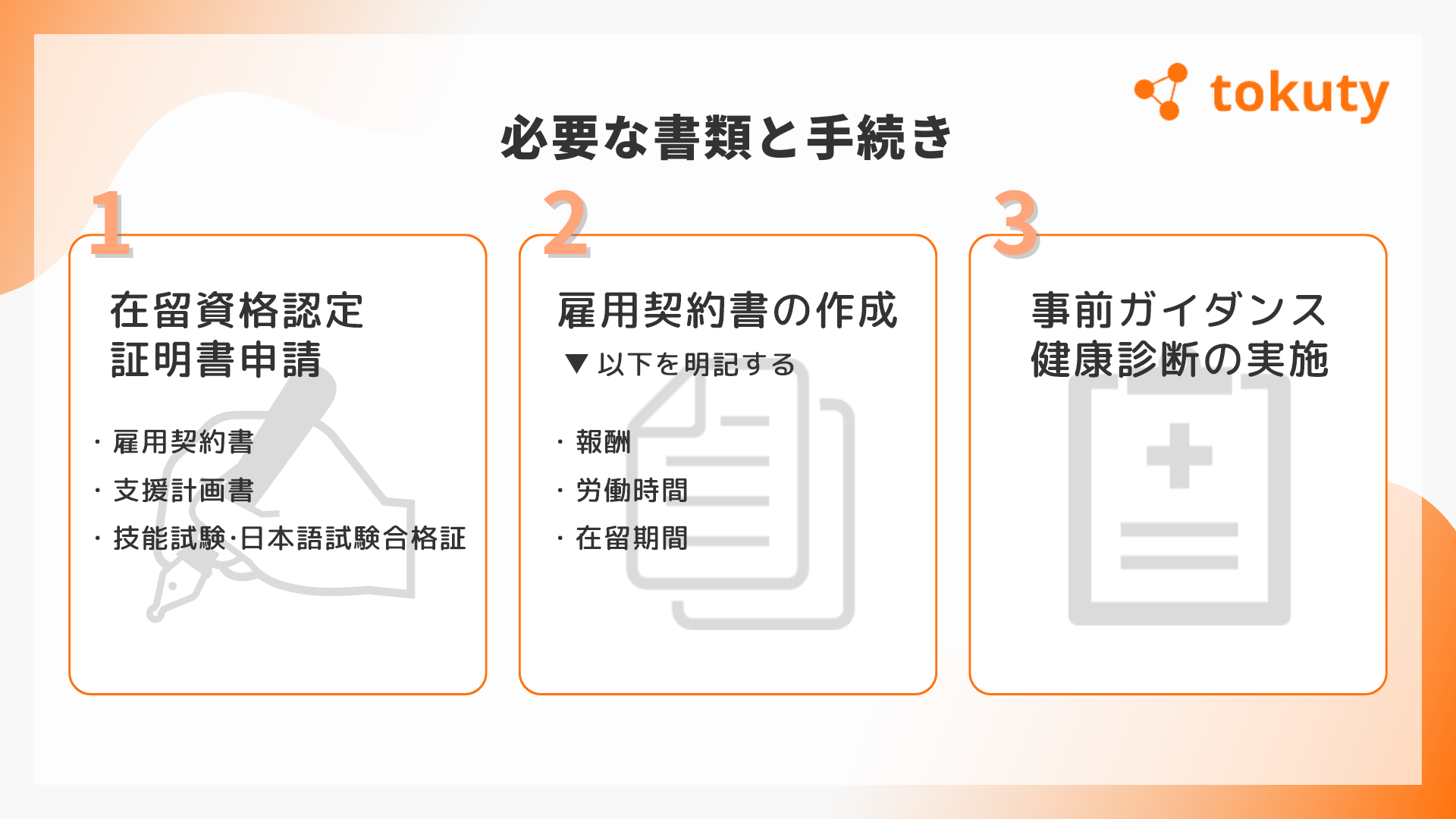

特定技能の採用の必要な書類と手続きの詳細

特定技能外国人を受け入れるためには、いくつかの書類と手続きを適切に行う必要があります。このセクションでは、在留資格認定証明書の申請手順や雇用契約書の作成方法など、必要な書類と手続きの詳細を解説します。

在留資格認定証明書の申請手順

在留資格認定証明書の申請は、企業が特定技能外国人を受け入れるための第一歩となります。以下の手順で申請を進めます。

まず、必要な書類を準備します。これには、雇用契約書や特定技能外国人支援計画書、技能試験および日本語試験の合格証明書などが含まれます。

次に、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。申請には、申請手数料や健康診断の診断書も必要となります。

申請後、審査が行われ、条件を満たしていると判断された場合に在留資格認定証明書が交付されます。この証明書を受け取った外国人は、ビザの申請を進めて日本への入国が可能となります。

申請手順の詳細や必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトを参照してください。

参考:出入国在留管理庁

雇用契約書の作成と必要事項

特定技能外国人と締結する雇用契約書は、法令遵守と外国人労働者の権利保護を目的としています。契約書には、以下の事項を明確に記載する必要があります。

まず、雇用条件として、報酬、労働時間、休日、在留資格、在留期間などを具体的に記載します。報酬については、日本人労働者と同等以上の額を保証することが求められます。

また、契約解除の条件や手続きについても明確に定めておくことが重要です。これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、外国人労働者が安心して働ける環境を提供するために、仕事内容や業務範囲についても具体的に記載します。

雇用契約書の作成にあたっては、労働基準法や出入国在留管理法など、関連法令を遵守することが不可欠です。必要に応じて、専門の行政書士に相談することをお勧めします。

関連記事:特定技能ビザの必要書類を徹底解説!申請の流れや手続きについても紹介!

参考:特定技能制度に関するQ&A

事前ガイダンスと健康診断の実施方法

特定技能外国人が日本での生活をスムーズに開始できるよう、事前ガイダンスと健康診断を実施する必要があります。

まず、事前ガイダンスでは、労働条件や生活環境、法律や文化の違いについて外国人労働者に説明します。これにより、日本での生活に必要な基礎知識を提供し、適応を支援します。

また、健康診断の実施も重要です。健康状態を確認することで、外国人労働者が安全に働ける環境を整えることができます。健康診断の結果は、在留資格認定証明書の申請時に必要となりますので、迅速かつ正確に行うことが求められます。

事前ガイダンスや健康診断を効率的に行うためには、登録支援機関の活用が有効です。登録支援機関は、支援計画の策定やガイダンスの実施を代行することで、企業の負担を軽減します。

関連記事:特定技能外国人の登録支援機関とは?登録条件や利用するメリットとデメリットを解説!

特定技能の採用における法的リスクと遵守事項

特定技能外国人の受け入れにおいては、法的なリスクを最小限に抑えるために、適切な手続きや法令遵守が不可欠です。このセクションでは、適切な手続きを怠った場合のリスクやコンプライアンスの確保方法、最新の法令・規制動向について解説します。

適切な手続きを怠った場合のリスク

特定技能外国人の受け入れにおいて、適切な手続きを怠るとさまざまなリスクが生じます。例えば、在留資格の不適切な管理や雇用契約の不履行により、罰則や在留資格の取り消しなどの法的措置を受ける可能性があります。

さらに、法令違反が発覚した場合、企業の信用が失われるだけでなく、将来的な外国人労働者の受け入れにも支障をきたすことになります。過去の事例では、労働基準法や外国人雇用に関する規定を遵守しなかった企業が罰金や営業停止処分を受けたケースも報告されています。

このようなリスクを回避するためには、制度の最新情報を常に把握し、適切な手続きを確実に行うことが重要です。また、法令に関する知識を持つ専門家のアドバイスを受けることも有効です。

コンプライアンスの確保方法

法令遵守を確保するためには、以下のポイントに注意することが重要です。

定期的な法令チェック

特定技能制度に関連する法令や規制は頻繁に改正されることがあります。企業は定期的に法令をチェックし、最新の情報を把握することが求められます。

内部監査の実施

企業内部での監査を定期的に実施し、法令遵守状況を確認します。特に、雇用契約や支援計画の内容については、専門の担当者がレビューを行うことが望ましいです。

専門家の活用

法務顧問や行政書士など、専門知識を持つ専門家の助言を受けることで、法令遵守を確実に行うことができます。必要に応じて、契約書や手続きの見直しを依頼しましょう。

これらの方法を通じて、企業はコンプライアンスを確保し、法的リスクを最小限に抑えることができます。

最新の法令・規制動向のチェックポイント

特定技能制度に関する法令や規制は、社会情勢や経済状況に応じて変更されることがあります。最新の法令・規制動向を把握するために、以下のポイントをチェックしましょう。

政府の公式発表

法務省や厚生労働省など、関連する政府機関の公式ウェブサイトを定期的に確認します。条例やガイドラインの改正情報が公開されることが多いため、最新情報を常に把握することが重要です。

専門セミナーや講習の参加

法律事務所や出入国在留管理庁が主催するセミナーや講習に参加することで、最新の法令情報を効果的に学ぶことができます。これにより、制度運用の最新トレンドを把握しやすくなります。

業界団体との連携

特定技能制度を運用する業界団体や商工会議所などと連携し、法令変更に関する情報を共有します。業界内での情報交換を通じて、迅速に対応策を講じることができます。

これらのチェックポイントを定期的に確認し、法令・規制動向に即した運用を心がけましょう。

特定技能人材の採用後の受け入れ後のサポート体制

外国人労働者を日本に受け入れた後も、企業は継続的な支援を提供する必要があります。受け入れ後のサポート体制を整えることで、労働者の定着率を向上させ、企業全体の生産性を高めることが可能です。

関連記事:外国人労働者受け入れの基礎知識を網羅!成功事例や注意点も合わせて解説

生活支援とオリエンテーションの実施

外国人労働者が日本で快適に生活できるよう、生活支援とオリエンテーションを提供します。

具体的には、住居の確保や公共機関の利用方法、日本の文化やマナーについての説明を行います。

初日から安心して働ける環境を整えるために、事前ガイダンスや生活オリエンテーションを実施することが重要です。また、困ったことがあればいつでも相談できる窓口を設置することも推奨されます。

日本語教育とスキルアップの支援

外国人労働者が職場で効率的に働けるよう、日本語教育を提供します。

業務上必要なコミュニケーション能力を向上させるために、定期的な日本語教室やオンライン学習の機会を設けることが有効です。さらに、技能向上のための研修や資格取得支援も行うことで、労働者の専門性を高め、業務効率を向上させることができます。

企業は、外国人労働者の成長を支援することで、長期的な雇用関係を築くことが可能となります。

定期的なフォローアップとコミュニケーション

定期的なフォローアップを行い、外国人労働者の職場環境や生活環境に対する満足度を確認します。これにより、早期に問題を発見し、適切な対応を取ることができます。

具体的には、月次や四半期ごとの面談を設定し、業務の進捗や生活面での困りごとについて話し合います。また、コミュニケーションを通じて信頼関係を築くことが、労働者の定着率向上に繋がります。

継続的なコミュニケーションを通じて、外国人労働者が安心して働ける環境を維持しましょう。

受け入れに必要な主な費用項目と相場

受け入れにはさまざまな費用が発生します。ここでは、主要な費用項目とその相場を紹介します。

関連記事:特定技能の採用費用とは?相場からコストダウンの方法まで徹底解説!

人材紹介手数料

人材紹介会社を利用する場合、10〜30万円/人が一般的です。給与の20〜30%を手数料とする場合もあります。

送り出し機関への手数料

海外からの採用で、特にベトナムやフィリピンなどの国では、10〜60万円/人の手数料が発生します。

在留資格申請費用

申請業務を外部に委託する場合、10〜20万円/回の費用がかかります。

義務的支援委託費用

登録支援機関に支援を委託する場合、月額2〜4万円/人の費用が必要です。

入国時の渡航費用

国外からの採用では、渡航費として5〜10万円/人が目安です。企業が負担するケースが一般的です。

住居の準備費用

初期費用や家具・家電の購入費などが発生します。費用は条件によりますが、数十万円になることもあります。

まとめ

- 特定技能制度の基本的な理解と、1号・2号の違いを把握することが重要です。

- 外国人労働者の受け入れプロセスを体系的に理解し、適切な手続きを踏むことが必要です。

- 受け入れ企業としての要件を満たし、受け入れ後も継続的な支援体制を構築することで、外国人労働者の定着率を向上させることができます。

特定技能制度を適切に活用し、外国人労働者をスムーズに受け入れることで、企業の人手不足を解消し、業務の効率化と競争力の強化を図ることができます。

しっかりとした準備と継続的なサポートを行い、成功事例に学びながら制度を最大限に活用しましょう。