めっき業界では、深刻な人手不足が続いています。その解決策として注目されているのが「特定技能制度」による外国人材の受け入れです。本記事では、めっき分野における特定技能外国人の受け入れ条件、安全管理のポイント、制度の活用メリットまでを網羅的に解説します。

この記事でわかること

本記事では、めっき分野における特定技能制度の基本的な仕組みから、企業が外国人労働者を受け入れる際の条件、安全管理の具体策、制度を活用するメリットと注意点までを、わかりやすく丁寧に解説します。

これから受け入れを検討する企業担当者の方にとって、実務に役立つポイントが網羅された内容となっています。

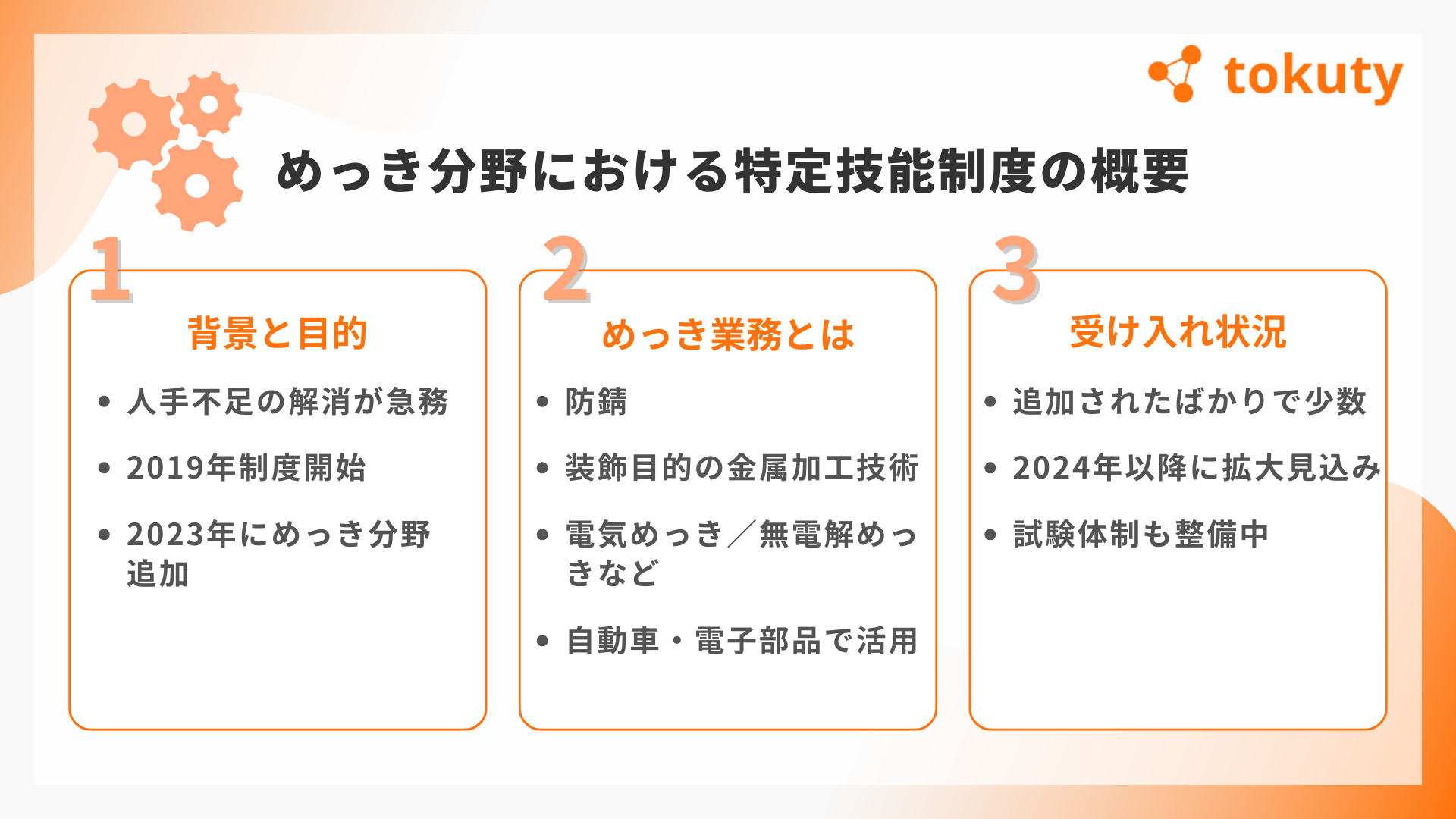

めっき分野における特定技能制度の概要

めっき分野は日本の製造業を支える重要な工程であり、金属製品の耐久性や外観を向上させる役割を担っています。しかし、熟練技術者の高齢化や若年層の離職により、現場では慢性的な人手不足が課題となっています。

こうした背景から、2019年より創設された「特定技能制度」において、めっき分野も外国人労働者の受け入れ対象となり、即戦力人材の活用が可能となりました。

このセクションでは、制度導入の背景と目的、めっき業務の概要、そして現在の受け入れ状況について解説します。

制度の背景と導入の目的

特定技能制度は、日本国内の労働力不足を補うために2019年4月に新設された在留資格制度です。深刻な人手不足に悩む14の業種が対象となっており、めっき業務は「素形材産業分野」の一部として制度に含まれています。

従来の技能実習制度と異なり、特定技能制度では即戦力となる外国人材の受け入れが前提であり、一定の技能と日本語能力を持つ人材に対し、より長期的かつ実践的な就労機会を提供することを目的としています。

めっき業務の概要

めっきとは、金属や非金属の表面に金属膜を形成する加工技術であり、防錆、装飾、耐摩耗性の向上など、製品の機能性を高める役割を果たします。

主な手法には「電気めっき」や「無電解めっき」があり、自動車部品、電子機器、建材、装飾品など、さまざまな製造業で活用されています。

特定技能においては、これらのめっき業務に対応できる外国人材が、評価試験の合格を経て「特定技能1号」の在留資格を取得し、就労することが可能です。

外国人材の受け入れ状況

めっき分野は、出入国在留管理庁が公表する運用要領において「素形材産業分野」の対象業務とされており、令和5年10月より正式に特定技能制度に追加されたばかりのため、現在のところ、他の業種と比べて外国人材の受け入れはまだ少ない状況にあります。

ただし、今後の人手不足への対応策として多くの企業が関心を寄せており、2024年以降は徐々に受け入れ数が増加していくと見込まれています。

また、技能試験や日本語試験の実施体制も整いつつあり、国内外での受験機会が広がっていることから、今後の人材確保において制度活用のハードルは下がってきているといえます。

参照:経済産業省|製造業における 特定技能外国人材の受入れについて

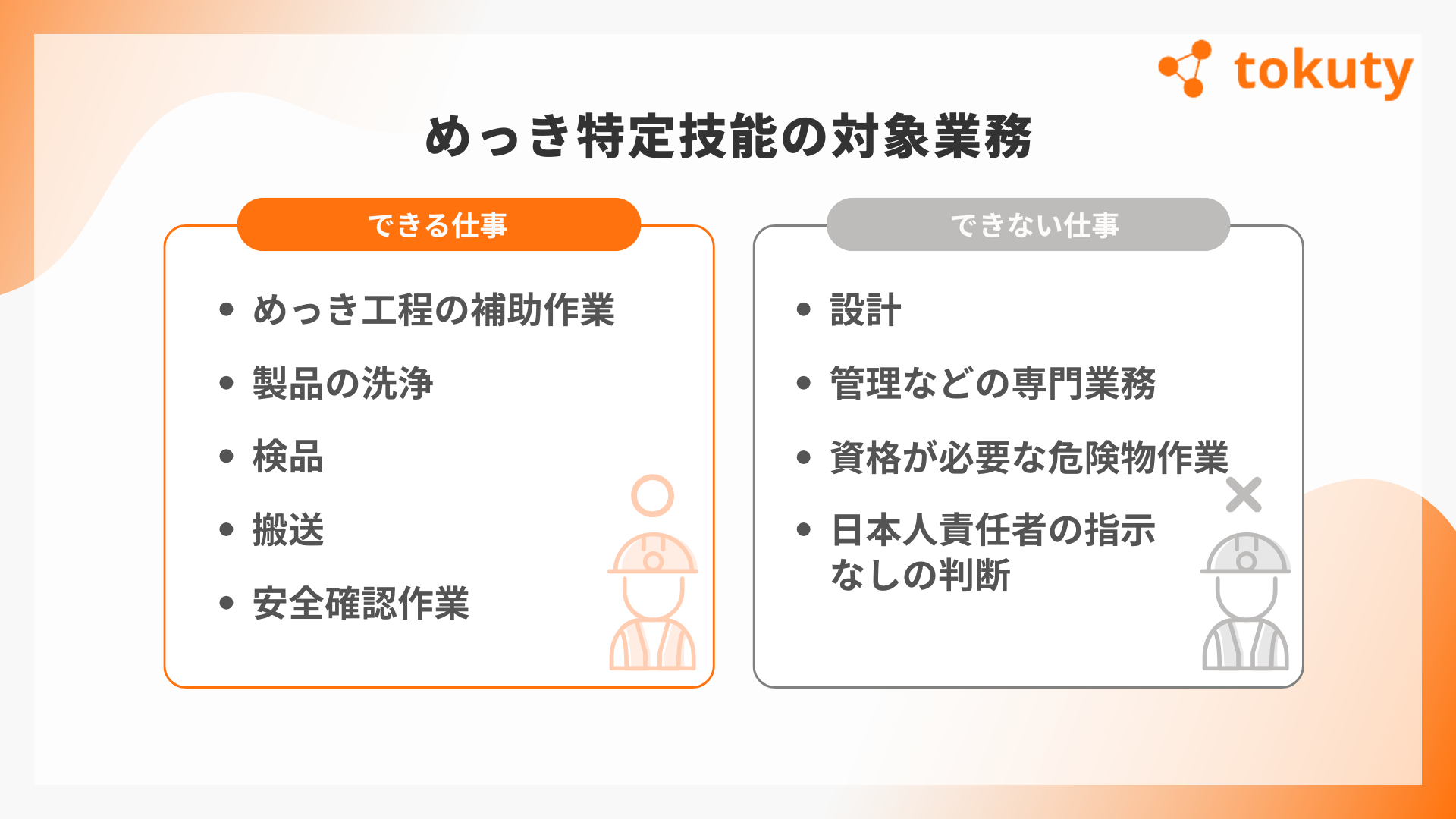

めっき特定技能の対象業務

めっき業務は、金属製品などに防錆性や装飾性、導電性などの機能を付加する重要な加工工程です。特定技能制度では、こうした現場の作業工程のうち、一定の技能水準を満たす外国人労働者の就労が認められています。

本セクションでは、実際に従事できる作業内容や、制度上対象外とされている業務について解説します。受け入れ企業が把握しておくべきポイントや、安全面・技術面の注意事項についても併せて確認しておきましょう。

従事できる業務

特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」における「めっき業務」では、以下のような工程への従事が認められています:

- 化学めっきや電気めっきの処理作業

- めっき液の管理や補充作業

- 部品の脱脂・洗浄・乾燥などの前処理工程

- めっき後の検査(外観検査・厚み測定など)

- 安全基準に基づいた作業環境の維持

いずれの作業も製品の品質に直結する重要な工程であり、安定した品質を保つためには、処理条件の把握や薬品の取り扱いに関する知識が求められます。

従事できない業務

一方で、特定技能の範囲では、以下のような管理職・高度専門職に該当する業務には従事できません:

- 製品開発や処理条件の設計

- 設備の保守・メンテナンス業務(電気設計・制御盤の修理など)

- 薬品管理における専門的判断が必要な業務

- 工場全体の生産計画や管理責任を伴う業務

特定技能制度はあくまで「一定の専門性を持つ現場作業者の受け入れ」を目的としており、業務範囲もそれに応じた現場レベルの作業に限定されています。

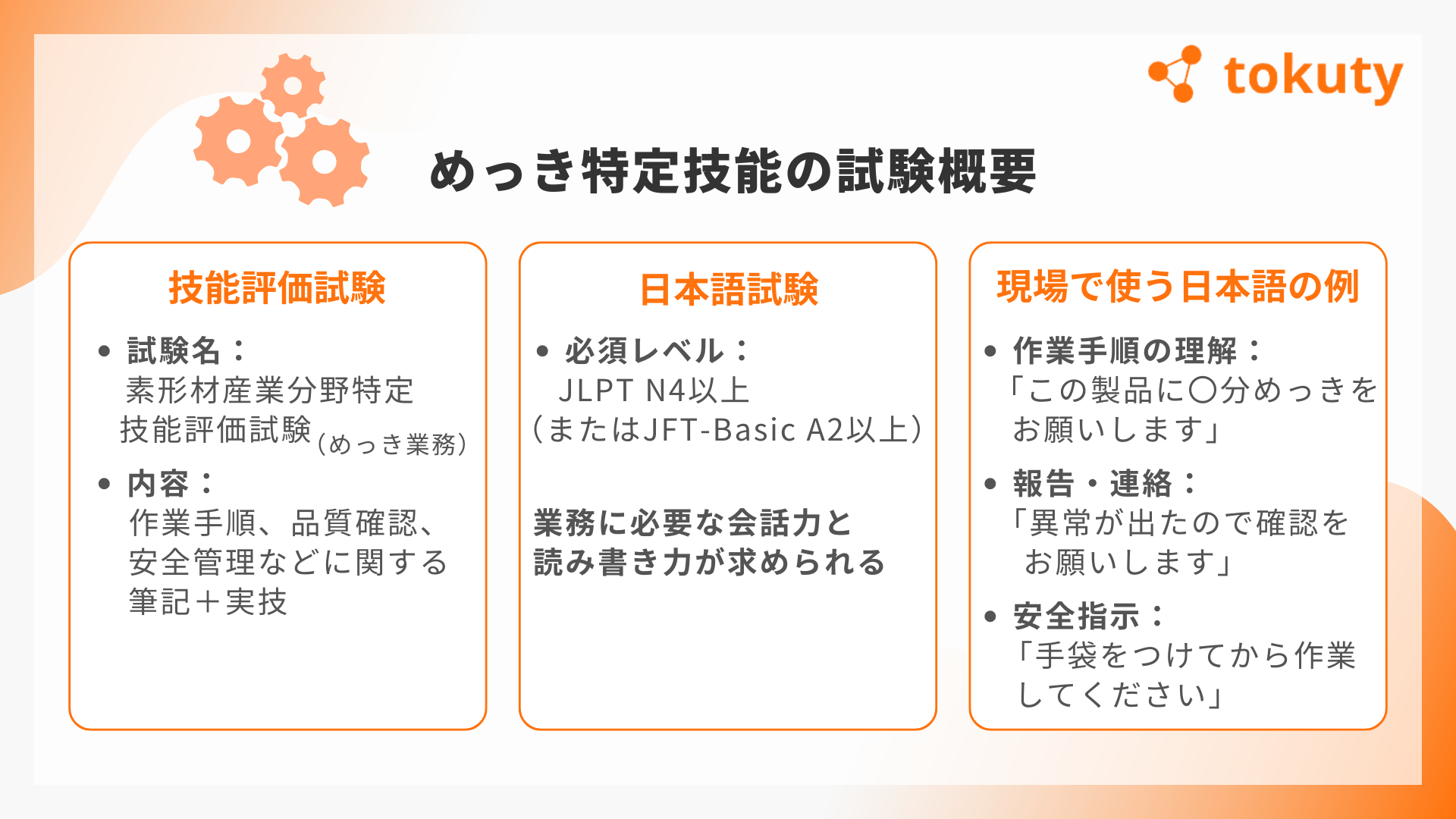

めっき特定技能の試験概要

外国人が「めっき」分野で特定技能の在留資格を取得するには、指定された技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。本セクションでは、それぞれの試験の概要や、現場で求められる日本語レベルについて解説します。

技能評価試験の内容

技能評価試験は、学科試験と実技試験で構成されています。学科では、めっき工程における基礎知識、安全衛生、品質管理、材料の取り扱いなどが問われ、実技では作業手順の理解や器具の正しい使用、製品の仕上がり確認などが評価対象になります。

日本語試験の要件

特定技能の資格取得には、日本語能力の証明も必要です。以下いずれかの試験での合格が求められます:

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

N4相当は、「日常的な表現や会話がある程度理解できるレベル」とされており、作業指示や安全指示の理解には十分な基礎力とされています。

業務で求められる日本語スキル

現場では、日本語での基本的なコミュニケーション能力が求められます。とくに以下のような場面で日本語スキルが重要です:

- 作業工程の説明や手順の確認(例:「この製品には30秒間、薬液Aに浸してください」など)

- 危険物取り扱い時の安全指示(例:「薬品Bは換気扇を回してから開封してください」など)

- トラブル発生時の報告・相談(例:「泡が出たらすぐに上司に伝えてください」など)

受け入れ企業は、図解や翻訳ツールを活用しながら、外国人労働者が現場でスムーズに作業できるようサポートする体制づくりが重要です。

めっき特定技能外国人の受け入れ条件

特定技能「めっき」分野で外国人を受け入れるためには、企業と外国人労働者の双方がそれぞれの要件を満たす必要があります。

このセクションでは、企業に求められる環境整備や法的要件、外国人労働者の適性・人物要件、そして受け入れに必要な具体的な手続きについて解説します。

関連記事:在留資格「特定技能」の取得要件や特定技能外国人の受け入れまでの流れを解説

企業が満たすべき要件

特定技能外国人の受け入れを希望する企業には、以下の条件が求められます。

- 適切な労働条件の整備:労働基準法・労働安全衛生法などの関連法令を遵守し、法定労働時間・賃金・休日などを明示して適正に雇用契約を締結する必要があります。

- 支援体制の構築:外国人が日本で安定的に生活・就労できるよう、生活支援・日本語教育・相談体制などを備えた「支援計画」を策定し、実施する必要があります。

- 特定技能所属機関としての登録:経済産業省のガイドラインに基づき、事前に特定技能所属機関として登録され、必要な審査をクリアしている必要があります。

外国人労働者の資格と人物要件

外国人労働者が「特定技能」としてめっき分野で働くためには、技能試験や日本語試験の合格だけでなく、以下のような人物的な条件も求められます。

- 就業意欲と協調性:現場作業を安全に遂行するため、周囲と連携しながら真摯に業務に取り組む姿勢が必要です。

- 基本的な日本語の理解力:試験合格だけでなく、実際の業務で使われる表現や安全指示を正確に理解し、対応できる能力が求められます。

- 健康状態が良好であること:業務遂行に支障がない健康状態であることが前提です。特に化学薬品や高温工程を扱うめっき作業では、安全性が重視されます。

技能試験と日本語試験の詳細は、別セクション「めっき特定技能の試験概要」で紹介しています。

受け入れ手続きと必要書類

外国人を「特定技能」として受け入れる際の主な手続きは以下のとおりです。

- 在留資格認定証明書の申請:出入国在留管理庁へ申請し、特定技能1号の在留資格を取得します。

- 必要書類の準備と提出:労働契約書、技能試験・日本語試験の合格証明書、支援計画書、申請人の履歴書や健康診断書などを揃え、提出します。

- 支援計画の実行:生活支援や業務支援を実施し、その実績も適宜報告する必要があります。

申請には通常1〜3ヶ月程度を要しますが、書類の不備や審査状況によって期間が変動する場合があります。スムーズな手続きのためには、行政書士など専門家のサポートを活用するのも有効です。

めっき分野における職場環境と共生の取り組み

外国人労働者が安心して働ける職場を実現するには、文化や言語の違いを理解し、多様性を尊重する環境づくりが欠かせません。めっき分野は専門性が高く、現場での安全や品質管理も重要なため、相互理解に基づいた円滑なコミュニケーション体制が求められます。

文化・言語の違いへの配慮

外国人労働者が業務に慣れるまでの間、母国語に対応したマニュアルや、図解入りの手順書を整備することが効果的です。また、異文化理解研修を日本人スタッフに実施することで、相互のストレスを軽減し、チーム全体の信頼関係構築につながります。

現場でのコミュニケーションの工夫

作業内容や安全指示を確実に伝えるため、シンプルな日本語表現の使用や、翻訳アプリ・多言語表記の掲示などを活用しましょう。また、定期的なミーティングや1on1面談の場を設けることで、困りごとの早期発見・解決にもつながります。

企業による共生事例と推進施策

ある中小企業では、昼休憩に多文化交流の時間を設けたり、宗教上の配慮として礼拝スペースを確保するなどの工夫を取り入れ、外国人材の定着率が向上したという報告もあります。また、地方自治体や商工会議所による支援制度を活用することで、より持続可能な雇用環境を整えることが可能です。

特定技能制度活用によるメリットと課題

めっき分野において特定技能制度を活用することは、慢性的な人手不足の解消に寄与するだけでなく、国際化を見据えた職場づくりにもつながります。しかし、制度の円滑な運用には、雇用する側・される側の双方にとっての準備と継続的なサポートが求められます。

制度活用による主なメリット

特定技能制度を活用する最大のメリットは、即戦力となる外国人材を受け入れられる点です。技能試験と日本語試験に合格した人材が対象であるため、一定のスキルとコミュニケーション力を持つ人材の確保が可能です。

また、若い労働力の導入により、現場の活性化や将来的な技術継承にもつながると期待されています。さらに、多様な価値観を持つ人材と協働することで、社内のイノベーションや働き方改革の促進にも寄与する可能性があります。

運用上の課題と注意点

一方で、外国人材の受け入れには文化・言語の壁を超える努力が不可欠です。マニュアル整備、教育体制の構築、生活支援の提供など、事前準備が不十分だと、早期離職や定着困難といった問題が生じることもあります。

また、支援責任者や支援計画の作成といった法的義務を怠ると、制度の利用停止や行政指導の対象となる可能性もあるため、法令遵守と定期的な見直しが重要です。

制度の特性や実務上の制約を正しく理解し、社内全体で外国人材の活躍を支える体制を構築することが、成功への鍵となります。

まとめ

めっき分野は、日本の製造業を支える重要な工程でありながら、深刻な人手不足に直面しています。特定技能制度の導入により、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れることで、現場の人材確保と技術継承が可能となります。

本記事では、制度の概要から対象業務、受け入れ条件、必要な手続き、そして制度活用によるメリットと課題まで幅広く解説しました。特定技能制度は、単なる人手補充ではなく、多様性と共生を前提とした職場づくりの第一歩でもあります。

今後、めっき分野において外国人労働者の活躍の場がさらに広がることが期待される中で、企業には制度の正確な理解と継続的な支援体制の整備が求められます。本記事を通じて、制度活用のヒントや導入の検討材料としていただければ幸いです。