日本の製造業、とりわけ金属プレス加工業界では、深刻な人手不足が続いています。こうした状況を受け、近年注目を集めているのが「特定技能制度」を活用した外国人材の受け入れです。

本記事では、金属プレス加工分野における特定技能制度の概要から、実際に外国人を受け入れるための条件や手続き、日本語要件や技能評価試験の内容まで、企業が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

これから特定技能外国人の採用を検討している企業の方、人手不足対策を模索している経営者の方にとって、実務に役立つ情報をまとめました。ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

金属プレス加工分野における特定技能制度の仕組みや特徴、対象となる業務内容、必要な日本語能力と評価試験の概要、そして企業側に求められる受け入れ条件と手続きの流れについて、網羅的に理解することができます。

「金属プレス加工」特定技能制度の概要

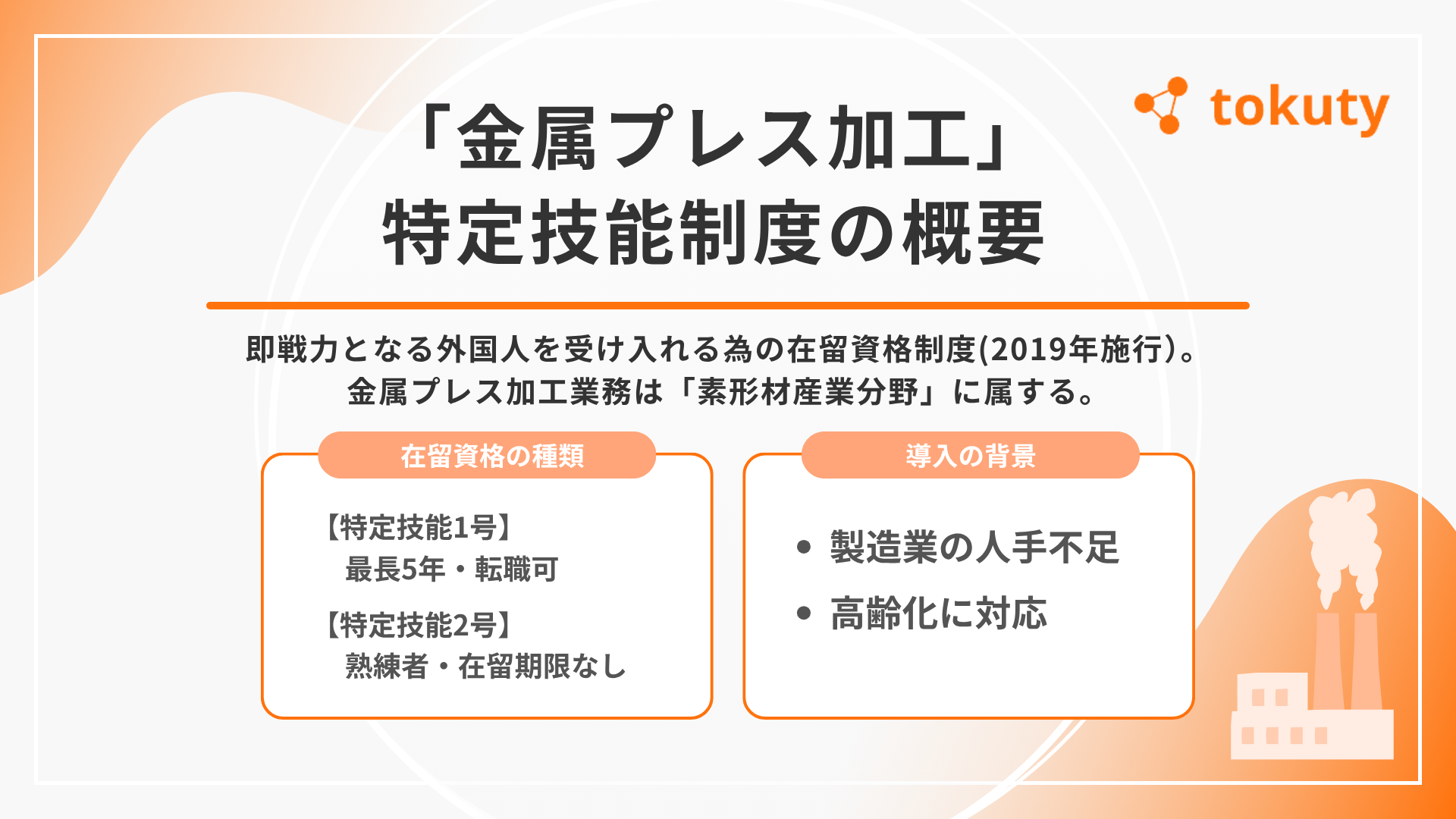

金属プレス加工分野における特定技能制度は、日本の製造業における人手不足解消を目的として導入されました。この制度により、一定の知識や技能を持つ外国人が就労できるようになり、即戦力としての活躍が期待されています。

特定技能制度には、分野ごとに定められた基準があり、金属プレス加工は「素形材産業分野」に位置づけられています。

この分野は、日本の産業を下支えする重要な領域でありながら、慢性的な人材不足が続いています。ここでは、制度の全体像や金属プレス加工の役割、そして制度導入の背景と目的について解説します。

関連記事:特定技能「素形材産業」とは?ビザの取得や採用時の注意点を解説!

特定技能制度とは

「特定技能」とは、2019年に創設された在留資格制度で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人が、日本の深刻な人手不足分野で就労できるようにするための制度です。

在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれており、金属プレス加工を含む「素形材産業分野」は1号の対象となっています。特定技能1号では、即戦力としての技能を有し、一定の日本語能力を備えていれば、最長5年間の就労が可能です(家族の帯同不可)。

金属プレス加工が属する素形材産業分野とは

金属プレス加工は、経済産業省が所管する「素形材産業分野」に含まれています。素形材産業とは、金属や樹脂などの素材を加工し、製品の基礎となる形状を作る分野で、鋳造・鍛造・溶接・金属プレスなどが該当します。

自動車、電機、建設、機械など多岐にわたる産業の基盤を支える重要な領域でありながら、職人の高齢化や若年層の就労離れが進み、慢性的な人手不足が課題となっています。

特定技能制度の導入背景と目的

制度導入の背景には、日本の生産年齢人口の減少と、技能者の高齢化による労働力不足があります。とくに製造業では、現場技能者の多くが50代以上を占めており、技能の継承や安定的な人材確保が急務とされています。

経済産業省『2023年版ものづくり白書』によると、製造業では全産業と比較して高齢就業者(65歳以上)の割合が高く、2023年時点で88万人が就業している一方、34歳以下の若年層は255万人にとどまっています。

これにより、世代交代の遅れや技能継承の断絶が深刻化しており、将来的な生産基盤の維持が危ぶまれています。

このような課題に対応するため、政府は外国人材の受け入れを拡大する方針を打ち出し、現場で即戦力として働ける「特定技能」制度を導入しました。金属プレス加工分野でも、制度を活用することで人材の確保と技能伝承を両立する企業が増えています。

特定技能外国人が従事できる業務内容

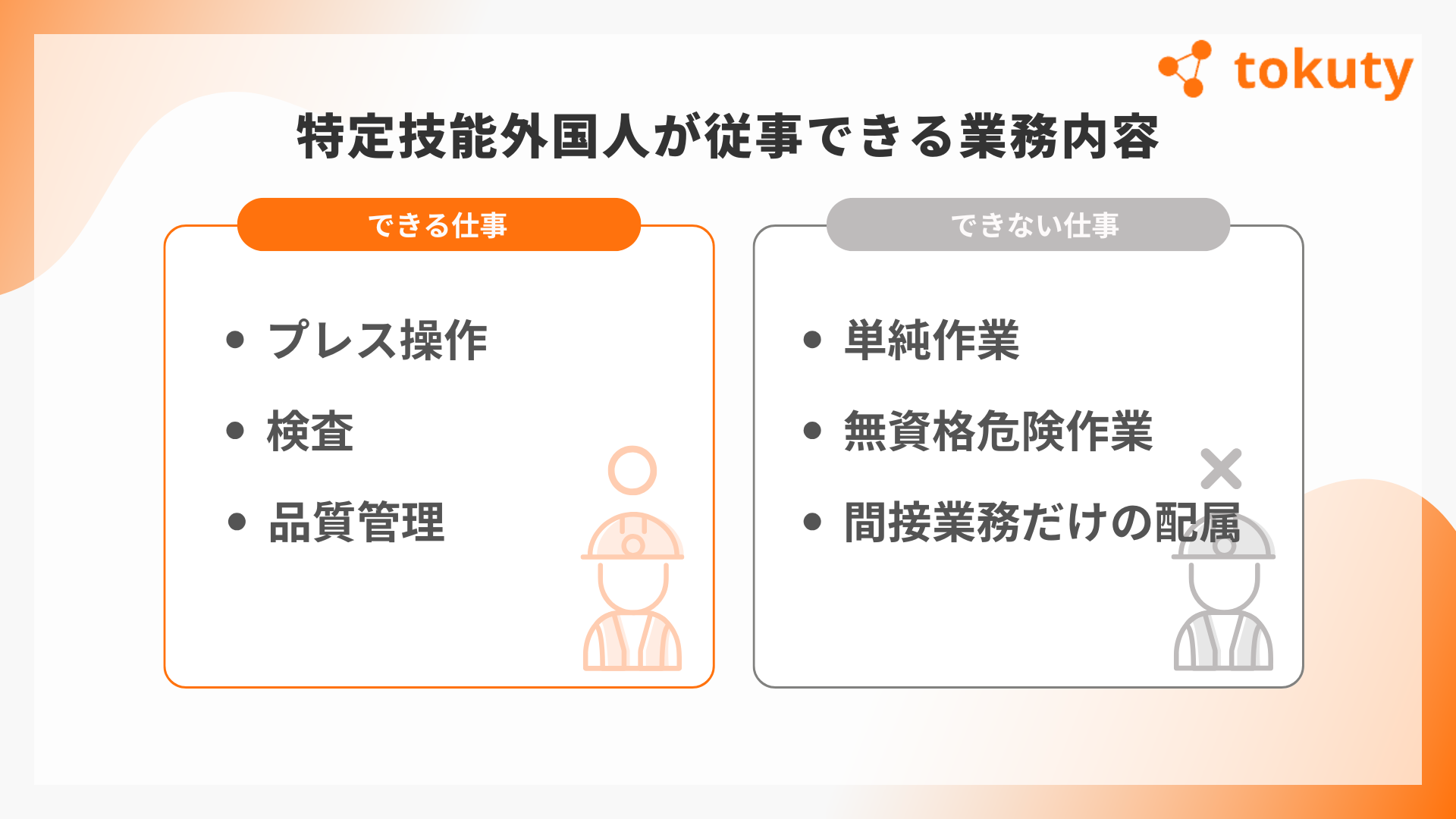

特定技能「金属プレス加工」では、外国人労働者は一定の技能水準を満たしたうえで、日本人と同様の実務に従事することが可能です。

ただし、すべての業務が対象となるわけではなく、制度上の制限も存在します。以下で、従事できる業務、できない業務、そして技能実習制度との違いについて詳しく解説します。

従事できる業務

特定技能の対象となる業務は、金属プレス加工に関する一定の専門性を有する作業です。たとえば、以下のような作業が該当します:

- プレス機械の操作と調整

- 金属素材のセットアップと加工

- 加工後の製品の検査・測定

- 品質管理や記録作成

- 簡易な保守・メンテナンス業務

これらは日本人従業員が通常担当する中核的業務であり、外国人労働者にも同等の業務が求められます。

従事できない業務

一方で、特定技能の対象外となる業務も明確に存在します。たとえば:

- 単純な軽作業のみの従事(梱包、仕分けなど)

- 専門的技能を要しない間接業務のみの配属

- 危険性が高く、特別な資格が必要な作業(無資格での操作など)

これらの業務に特定技能外国人を従事させることは制度の趣旨に反し、違反と見なされる場合があります。企業側には、職務内容の適切な設計と説明責任が求められます。

技能実習から特定技能への移行

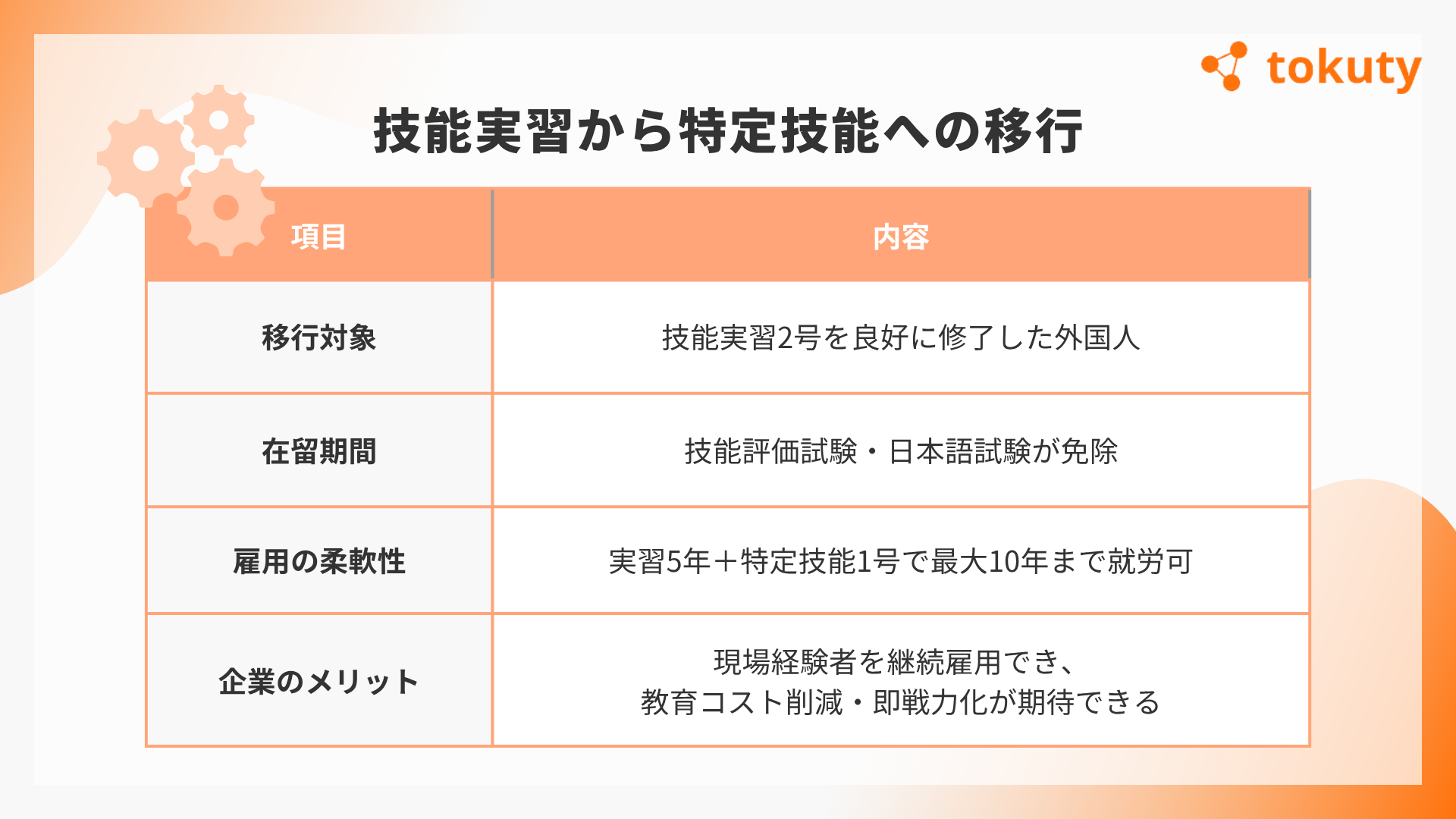

技能実習制度を修了した外国人が、金属プレス加工分野で「特定技能1号」に移行するケースが増えています。特定技能制度では、より実践的な業務への従事が可能となるため、企業にとっても即戦力人材としての活用が期待できます。

このセクションでは、技能実習2号から特定技能1号への移行ルートや、企業側にとってのメリット、制度上の注意点について詳しく解説します。

技能実習2号修了者は特定技能1号への移行が可能

金属プレス加工分野では、技能実習制度での経験を積んだ外国人が、特定技能1号へとステップアップするケースが増えています。技能実習2号を良好に修了していれば、原則として特定技能1号の技能評価試験と日本語試験が免除されます。

技能実習制度では最長5年間の就労が可能ですが、その後に特定技能1号としてさらに最長5年間、日本での就労が認められるため、合計で最大10年にわたり日本で働くことができます。

なお、特定技能1号のままでは家族の帯同は認められていませんが、一定の要件を満たせば、将来的に特定技能2号へと移行することも可能です。

企業側にとってのメリットと注意点

技能実習から特定技能への移行は、企業にとっても大きなメリットがあります。すでに現場経験を積んでいる人材をそのまま雇用継続できるため、教育・訓練の手間が省け、即戦力として活躍してもらいやすくなります。

また、採用時のミスマッチや定着率の問題も軽減できる点が評価されています。

ただし、技能実習から特定技能への移行には、雇用契約の再締結や支援体制の構築など、新たな制度要件に対応する必要があります。移行を検討している企業は、必要な準備を早めに進めておくことが重要です。

特定技能外国人を受け入れるための企業条件

特定技能外国人を雇用するためには、企業側にもいくつかの条件や体制づくりが求められます。適切な雇用管理と支援体制の整備は、外国人労働者の定着率やパフォーマンスに大きく影響します。以下では、企業が満たすべき要件と、受け入れに必要なサポート体制について解説します。

企業が満たすべき基本要件

まず、受け入れ企業(特定技能所属機関)は以下の条件を満たす必要があります:

- 労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を遵守していること

- 外国人労働者に対して、日本人と同等以上の報酬を支払うこと

- 過去に入管法や労働法令違反などの不正行為がないこと

- 外国人労働者に対して、就業先の説明や支援計画の実施ができる体制を整えていること

これらを満たさない場合、特定技能外国人の受け入れが認められない可能性があります。

生活・就労支援のための体制整備

特定技能1号では、受け入れ企業が外国人の生活や職場への適応を支援する責任があります。そのため、以下のような支援体制を構築する必要があります:

- 支援責任者と支援担当者の選任

- 生活ガイダンスの実施(交通ルール、ゴミ出し、病院の利用など)

- 住居の確保・契約支援

- 行政手続き(住民登録や健康保険など)の補助

- 日本語学習支援や相談窓口の設置

これらの支援は、企業自身で行うか、登録支援機関に委託することが可能です。

継続的な管理とコンプライアンスの重要性

外国人労働者の適切な雇用を維持するためには、継続的な管理とコンプライアンス体制が不可欠です。特に以下の点に注意が必要です:

- 労働条件通知書や雇用契約の内容を正確に説明・文書化する

- 残業代や休日出勤手当の適正な支払い

- ハラスメントの防止・相談対応の整備

- 定期的な面談やフォローアップの実施

これらの取り組みを通じて、外国人労働者との信頼関係を構築し、職場の安定化を図ることが重要です。

必要な日本語能力と評価試験

金属プレス加工分野で特定技能1号として働くためには、日本語能力と業務に関する技能を証明する試験に合格する必要があります。ここでは、外国人労働者が求められる日本語レベルと、評価試験の内容について詳しく解説します。

日本語試験の概要と要件

特定技能1号の在留資格を取得するには、日常的なコミュニケーションができる程度の日本語能力が必要です。具体的には、以下いずれかの日本語試験への合格が求められます:

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

JLPTのN4は、基本的な日本語を理解し、ゆるやかな会話ができる水準です。JFT-Basicは、生活に必要な日本語能力を評価するための試験で、合否で結果が出ます。どちらも、日本での就労や生活に支障のない基礎的な言語能力を測るものです。

金属プレス加工分野の技能試験内容

技能に関する評価は、「製造3分野特定技能1号評価試験」によって行われます。金属プレス加工はこの試験の中の一分野です。試験には以下の2つのパートがあります:

- 学科試験: 安全衛生、機械の操作方法、加工技術、品質管理の基礎知識など

- 実技試験: 材料のセットアップ、プレス操作、製品検査などの作業手順

実際の試験内容は、現場で必要とされる基本的な技能に沿って構成されています。正しい手順や安全確認ができるかどうかが重視されます。

試験合格のための準備と対策

試験合格のためには、実技と学科の両方にバランスよく取り組む必要があります。以下のような準備が効果的です:

- 過去問題や公式ガイドブックで出題傾向を把握する

- 日本語の学習はリスニング・読解・文法に加え、現場用語に慣れておく

- 実技に関しては、現場経験を通じた練習や動画教材の活用も有効

また、技能実習2号を修了している場合は、試験が免除される制度もあるため、該当するかどうかを確認しておくと良いでしょう。

受け入れ手続きと在留資格申請の流れ

金属プレス加工分野で特定技能外国人を雇用するには、所定の申請手続きと受け入れ体制の整備が必要です。ここでは、企業が実際に行うべき流れや提出書類、サポート体制について詳しく解説します。

受け入れまでの基本的な流れ

外国人労働者を受け入れるまでの大まかな流れは、以下の通りです:

- 雇用契約の締結(労働条件通知書などを含む)

- 在留資格認定証明書交付申請の提出(企業または支援機関が出入国在留管理庁へ)

- 交付後、本人が海外の日本大使館・領事館でビザ申請

- 日本入国後、就労開始と支援計画に基づくサポートの開始

手続き全体には通常、2~3か月程度かかる場合があるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

必要な書類と申請要件

在留資格申請に必要な主な書類は以下の通りです:

- 雇用契約書・労働条件通知書

- 技能試験合格証明書および日本語試験合格証明書(または技能実習修了証)

- 支援計画書(支援内容・体制の詳細を記載)

- 会社概要資料(登記簿謄本、決算書など)

必要書類やフォーマットは最新の出入国在留管理庁ガイドラインを確認してください。不備や記載ミスがあると審査に時間がかかるため、行政書士など専門家に相談するのも有効です。

入国後のフォローと支援体制

特定技能外国人が入国後すぐに職場や生活に適応できるよう、企業には支援体制の整備が義務付けられています。具体的には以下のような内容が含まれます:

まとめ

金属プレス加工分野における特定技能外国人の受け入れは、深刻化する人手不足の解消に加え、技術の継承や生産性向上にもつながる重要な取り組みです。

特定技能制度の活用にあたっては、業務内容や受け入れ条件、日本語や技能試験の内容などを正しく理解し、適切な準備を行うことが不可欠です。また、入国後も継続的な支援体制を整えることで、外国人労働者の安心と定着を促し、企業全体の活性化を図ることができます。

制度をうまく活用することで、企業にとっては人材の安定確保につながり、外国人労働者にとっても働きながら成長できる機会となります。本記事を参考に、ぜひ前向きに導入を検討してみてください。