近年、日本の製造業、とくに機械加工分野では深刻な人手不足が続いています。その対策として注目されているのが、外国人材の受け入れを可能にする「特定技能」制度です。なかでも「機械加工特定技能」は、即戦力人材を確保するための有効な手段として、多くの企業が導入を検討しています。

本記事では、機械加工分野における特定技能制度の仕組みから、対象となる業務内容、試験情報、受け入れ手続きまで、企業が知っておくべきポイントを網羅的に解説。制度の概要をしっかり把握したうえで、スムーズな外国人材採用に活かせる実践的な知識をお届けします。

この記事でわかること

本記事では、機械加工特定技能制度の全体像を理解するために必要な以下の情報を、実務的な視点から解説しています。

まず、制度の基本構造や機械加工分野における対象業務の内容について紹介します。次に、外国人材を受け入れる際に企業が満たすべき条件や申請手続きの流れ、技能試験・日本語試験の概要と対策ポイントについて解説します。

最後に、受け入れ後のサポートや成功事例も交えながら、外国人材を円滑に戦力化するための実践的なヒントをご紹介。初めて制度を活用する企業の方にもわかりやすい構成となっています。

機械加工特定技能の概要

「機械加工特定技能」は、2019年に開始された特定技能制度のうち、「素形材産業分野」に含まれる業務のひとつです。この制度は、日本国内で深刻化する人材不足を背景に、即戦力となる外国人材の受け入れを目的として創設されました。

詳細は、経済産業省が公開している「製造業分野における特定技能の受け入れに関する情報」でも確認できます。

参照:経済産業省|製造業における 特定技能外国人材の受入れについて

特定技能制度とは

特定技能制度は、一定の技能水準と日本語能力を持つ外国人が、日本国内の人手不足分野で働けるようにするための在留資格制度です。特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、「機械加工」は1号に該当します。

特定技能1号では、通算5年間の在留が認められ、家族の帯同は原則できませんが、受け入れ企業には支援義務が課され、生活面のサポートも重要な役割となっています。

なぜ今「機械加工」で特定技能人材が必要なのか

日本の製造業、とくに機械加工の分野では、長年にわたる熟練工の高齢化や若年層の業界離れにより、深刻な人材不足が続いています。最新設備の導入が進む一方で、それを扱う人材が追いつかず、生産性や品質維持に影響が出ている企業も少なくありません。

こうした背景を受けて、即戦力となる外国人材の受け入れに注目が集まっています。とくにCNC機械の操作や加工技術に長けた人材は、実務経験と学習意欲を持ち合わせており、現場に新しい風を吹き込む存在として期待されています。

特定技能制度を活用すれば、制度に準拠した試験に合格した外国人材を、一定の要件を満たした企業で受け入れることが可能となり、人手不足の早期解消と、現場力の底上げにつながります。

受け入れ可能な業種と企業の条件

この分野で外国人材を受け入れることができるのは、「素形材産業分野」のうち、経済産業省が定める対象業種に該当し、人材不足が確認された企業です。

また、受け入れ企業には、外国人が適切に働ける職場環境を整えることが求められます。具体的には、労働時間や報酬の適正管理、社会保険加入の徹底、そして登録支援機関を活用した生活支援などが必要条件となります。

機械加工特定技能の試験について

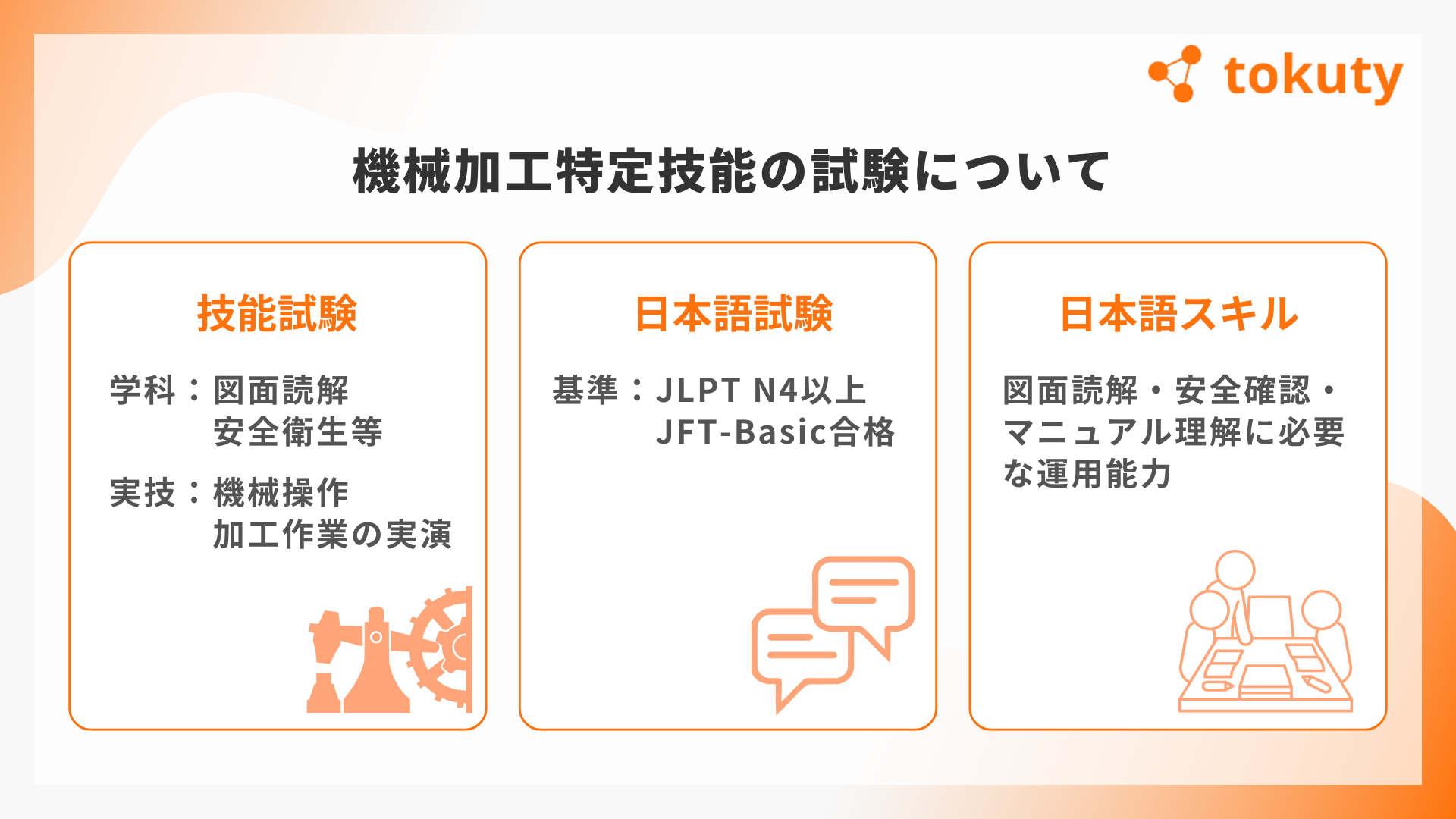

外国人が「機械加工」の特定技能1号として日本で働くためには、所定の試験に合格する必要があります。試験は「技能試験」と「日本語試験」の2つに分かれ、それぞれの合格が在留資格取得の要件となります。

技能試験の概要と出題範囲

機械加工の技能試験は、学科試験と実技試験の2部構成で実施されます。学科では機械図面の読み取り、測定機器の使用方法、安全衛生の基礎などが出題され、実技では機械操作や簡単な加工作業の実演が求められます。

出題範囲は、実際の業務で必要とされる基本知識・技能に基づいて設定されており、経験者であれば対応可能な内容となっています。試験問題や出題例は、実施機関のウェブサイトで事前に確認することができます。

日本語試験の種類と合格基準

日本語能力は、職場でのコミュニケーションや安全確認のために不可欠です。機械加工特定技能の申請においては、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(JLPT)」N4以上の合格が必要とされています。

いずれの試験も、日常会話や簡単な指示理解を問うレベルで構成されており、日本語にある程度慣れていれば合格可能な内容です。企業側で試験対策の支援を行うことで、採用前のスムーズな資格取得が期待できます。

関連記事:日本語能力試験(JLPT)の価値とは?難易度や取得メリットを解説!

機械加工で求められる日本語スキル

実務においては、日本語試験の合格レベル以上のスキルが求められる場面も少なくありません。たとえば、作業手順の理解、図面やマニュアルの読み取り、安全確認のやり取りなど、職場内での確実な意思疎通が重要です。

現場での混乱やミスを防ぐためにも、日本語の運用能力に不安がある場合は、翻訳サポートやOJTによる実地教育など、企業側のサポート体制を整えておくことが推奨されます。

機械加工特定技能の対象分野と業務内容

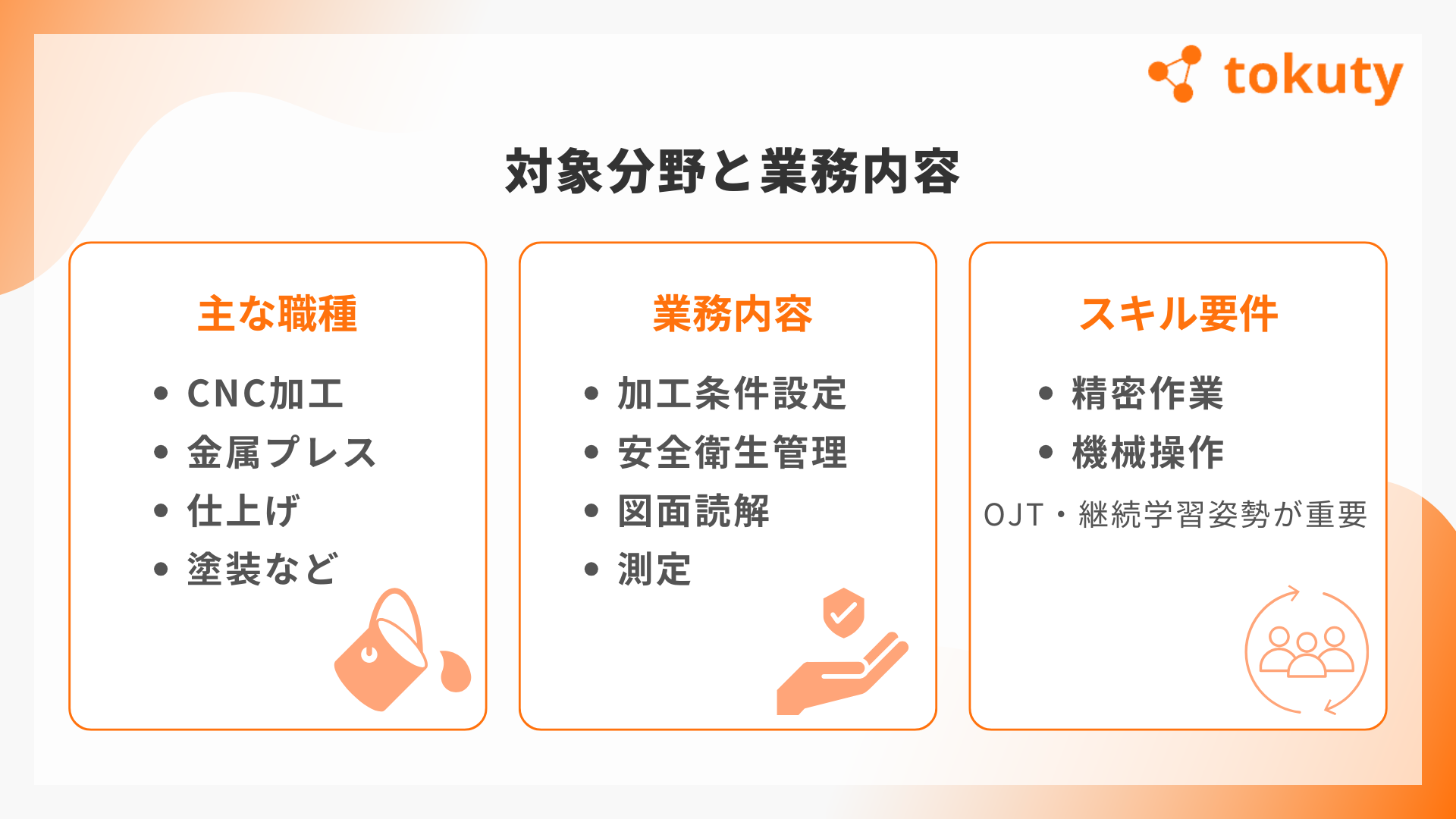

機械加工の特定技能では、「素形材産業分野」に分類される業務のうち、特に機械加工・仕上げなどの実務に従事する職種が対象となります。これらの作業は日本の製造業の中核を担うものであり、現場では即戦力となる外国人材が求められています。

対象となる機械加工の職種

対象職種は、機械加工一般、金属プレス加工、仕上げ、塗装などが含まれます。たとえば、CNC旋盤オペレーター、フライス盤加工員、金属部品の検査・研磨作業などが代表的な職種です。これらはすべて、高度な技能と安全意識が求められる分野です。

具体的な業務内容と求められるスキル

実際の業務には、金属や樹脂などの素材を正確に加工する工程が含まれます。機械図面の読み取り、加工条件の設定、加工後の寸法確認など、精密さが重視される作業が中心です。安全衛生に関する知識や、異常発生時の対処能力も求められます。

また、多くの工程でCNC制御などの最新設備を扱うことから、基本的な機械操作スキルとともに、継続的な学習姿勢も評価されるポイントとなります。

雇用形態と報酬の目安

雇用形態は、正社員や契約社員としての採用が一般的です。報酬については、日本人と同等以上の水準が法律で義務付けられており、労働時間や地域によって異なりますが、月給20〜25万円前後が一つの目安となります。

加えて、企業によっては住居手当や交通費補助、日本語研修費用の支援などを行っている場合もあり、総合的な待遇で選ばれる傾向もあります。

機械加工特定技能の受け入れ条件と手続き

企業が機械加工の分野で外国人労働者を受け入れるには、制度上の要件を正しく理解し、必要な準備を整えることが重要です。以下では、受け入れ企業に求められる条件や申請手続きの流れをわかりやすく解説します。

企業側の必要要件

まず、受け入れ企業は経済産業省が定める製造業の分野に該当している必要があります。そのうえで、以下のような条件を満たすことが求められます:

- 適正な労働契約の締結(日本人と同等以上の待遇)

- 労働時間・休日・賃金などの管理体制の整備

- 社会保険の加入手続き

- 外国人材への生活支援体制(相談窓口、生活ガイドなど)

また、企業単独で受け入れを行う場合は、支援計画を自社で実施する必要があります。外部の登録支援機関に委託することも可能です。

受け入れまでの流れと必要書類

特定技能外国人を採用するためには、以下のような手続きが必要となります:

- 求人活動と採用内定

- 在留資格「特定技能1号」の認定申請

- 労働契約書・支援計画書の作成

- 必要書類の提出(企業概要、支援体制の説明など)

審査には1〜2か月程度かかることもあるため、余裕を持って準備を進めることが重要です。行政書士や専門機関のサポートを受けるケースも増えています。

注意点と法的遵守事項

外国人労働者の受け入れにおいては、入管法・労働法・社会保険法など、複数の法令の遵守が求められます。不適切な待遇や長時間労働、支援義務の不履行は、行政指導や受け入れ停止の対象になるため、細心の注意が必要です。

また、定期的な報告義務(活動状況の報告や支援実施状況の確認)も課せられているため、制度を正しく運用し、社内に責任体制を設けることが望まれます。

技能実習との違いと、制度選択のポイント

外国人材を雇用する制度には、「技能実習」と「特定技能」という2つの主要な枠組みがあります。どちらも機械加工分野での外国人就労を可能にする制度ですが、その目的や制度内容には明確な違いがあります。

技能実習制度は、「発展途上国への技能移転」を目的とした制度で、外国人が日本で一定期間学び、母国へその技能を持ち帰ることが前提となっています。企業にとっては教育・育成が中心となるため、即戦力としての活用には限界があります。

一方、特定技能制度は「人手不足の解消」を主な目的としており、必要な試験に合格した外国人材を、即戦力として雇用することができます。機械加工分野においても、実務能力を持つ人材を直接採用できるため、育成コストや教育負担の軽減につながります。

制度選択のポイントとしては、「中長期的に人材を育てたいのか」「すぐに現場で戦力として活躍してほしいのか」といった自社のニーズや体制によって判断することが重要です。また、今後の法改正や制度の見直し動向も踏まえながら、柔軟な人材戦略を検討することが求められます。

まとめ

「機械加工特定技能」は、日本の製造業における深刻な人手不足に対応する制度として、即戦力となる外国人材の雇用を可能にする仕組みです。試験制度の整備や法的な枠組みによって、企業は安心して外国人労働者を採用・活用することができます。

本記事では、制度の概要、対象業務、試験内容、受け入れ条件、そして技能実習との違いについて詳しく解説してきました。これから特定技能の導入を検討している企業の方は、まずは制度の全体像を正しく把握し、自社にとって最適な人材確保の方法を見極めることが大切です。

制度の活用にあたっては、労働環境の整備や継続的な支援体制の構築も欠かせません。外国人材が安心して働ける環境づくりは、企業にとっても大きな成長の機会となります。今後の人材戦略の一環として、機械加工特定技能の導入をぜひ前向きに検討してみてください。