近年、日本の製造業では人手不足が深刻化しており、特に「機械保全」の分野ではその傾向が顕著です。

生産設備のトラブルや老朽化に対応するためには、専門的な知識と技能を持つ人材が欠かせませんが、国内では技術者の高齢化や若年層の減少により、必要な人材を確保することが難しくなっています。

そこで注目されているのが、外国人材を即戦力として受け入れられる「特定技能」制度です。なかでも「機械保全特定技能」は、製造業の安定稼働を支える人材確保の有効な選択肢として、導入を検討する企業が増えています。

本記事では、機械保全特定技能の制度概要や対象となる業務、試験内容、企業側の受け入れ要件などについて、制度初心者にもわかりやすく解説します。さらに、導入企業の事例や現場での実際の活用状況も紹介し、外国人労働者の雇用を円滑に進めるためのヒントを提供します。

この記事でわかること

本記事では、機械保全特定技能の制度概要から、対象となる業務内容、受け入れに必要な企業側の条件、外国人本人の要件、そして試験内容までを幅広く解説しています。

これにより、制度を初めて知る方でも全体像を理解できるようになっており、外国人材の採用を円滑に進めるために必要な情報を網羅的に把握できます。

また、実際の導入事例や現場での活用の様子にも触れることで、制度の具体的なイメージを持つことができ、導入判断の一助となる内容となっています。

特定技能「機械保全」とは

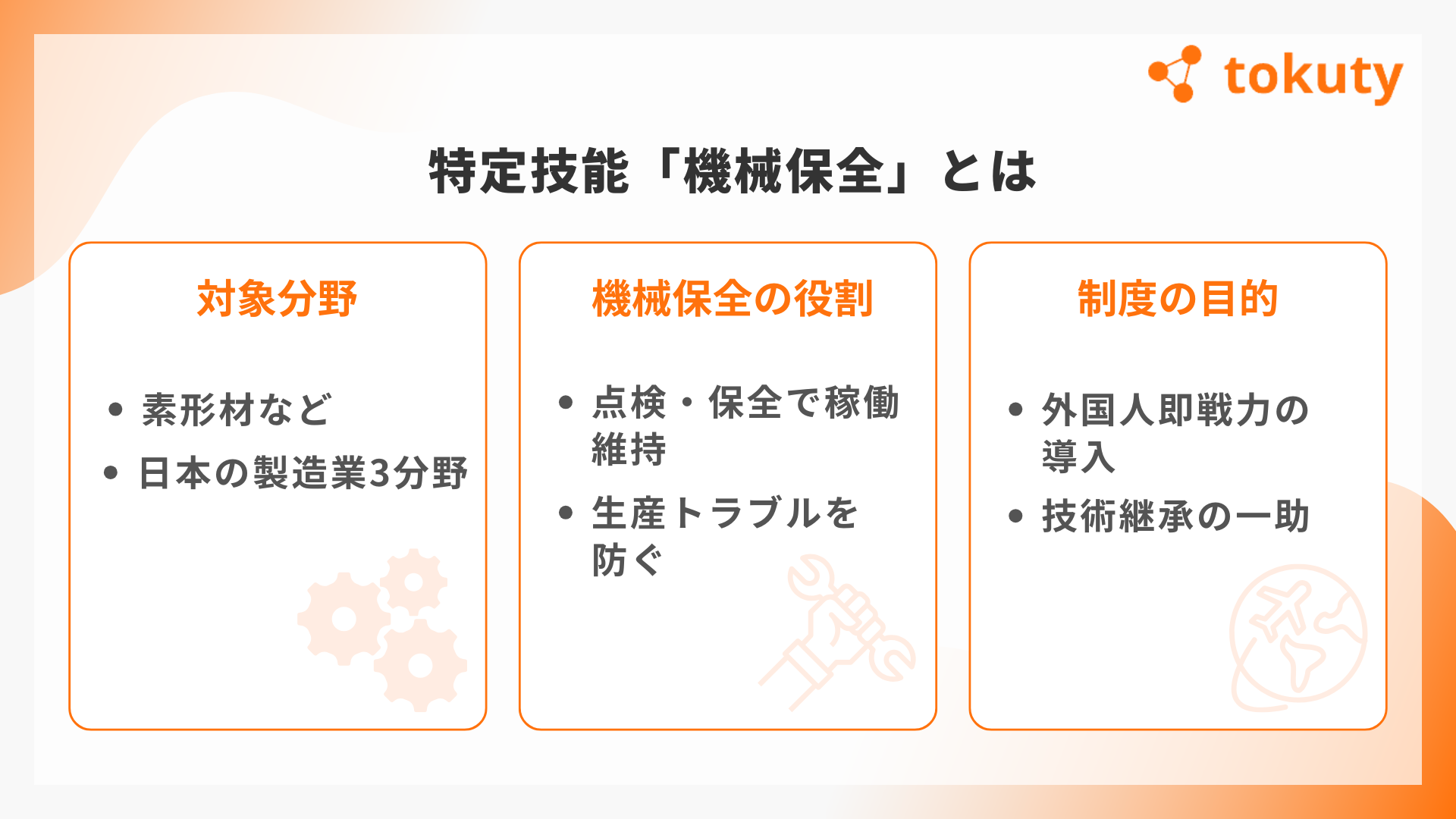

特定技能「機械保全」とは、日本の製造業において生産設備の保全業務を担う外国人材に与えられる在留資格です。製造現場の安定稼働を支える機械保全職は、高度な知識と経験を要する一方、国内では人材不足が深刻化しています。

この課題を補うため、2019年に施行された「特定技能」制度の中で、正式な受け入れ対象分野として設定されました。

本セクションでは、制度の概要や導入背景、そしてこの資格がなぜ重要視されているのかについて解説します。

対象となる分野と機械保全の役割

機械保全特定技能は、素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連製造業の3つの製造分野において認められています。これらの分野では、高度な機械設備が用いられ、効率的かつ安全な生産活動を継続するために、定期的な点検・修理・保守といった「機械保全業務」が欠かせません。

特に日本の製造業は、品質の高さと納期の正確さで世界的に信頼を得ており、その土台を支えているのが機械保全の技術です。保全作業が適切に行われなければ、生産ラインの停止や品質不良、事故のリスクが高まり、企業の競争力にも大きな影響を及ぼします。

そのため、機械保全は単なる裏方業務ではなく、日本の製造業全体を支える基幹業務の一つと位置づけられています。

制度の概要と目的

特定技能「機械保全」は、少子高齢化の進行によって人手不足が深刻化している製造業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された在留資格(特定技能1号)です。

この資格により、外国人は機械設備の点検・修理・予防保全などに従事することが可能になります。

制度の目的は、熟練技能者の減少による現場力の低下を防ぎ、製造現場の安定稼働と品質維持を図ることです。特に、中小企業を中心に導入が進んでおり、技術継承の側面でも注目されています。

制度導入の背景と現状

機械保全分野における人手不足は、単なる一時的な問題ではなく、構造的な課題となっています。特に、技能継承の難しさが深刻です。

経済産業省「2023年版ものづくり白書」によると、製造業における20歳代の就業者数は2022年時点で255万人と低水準であり、若年層の減少により技能継承の課題が顕在化しています。

また、同年の55歳以上の就業者は増加傾向にあり、高齢化と技術者不足の両面から業界全体に影響を与えています。

このような背景から、特定技能制度によって即戦力となる外国人材を受け入れ、現場の維持と技術の安定供給を図る必要性が高まっています。

参照:経済産業省「2023年版ものづくり白書」|第2章 就業動向と人材確保・育成

特定技能「機械保全」の対象業務

機械保全の特定技能資格を有する外国人労働者は、日本の製造業における多様な生産現場で、設備の点検・修理・予防保全といった業務に従事できます。

対象となるのは、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連製造業といった3分野にまたがる業種であり、これらはいずれも日本のものづくりを支える中核的な分野です。

機械保全の主な業務内容

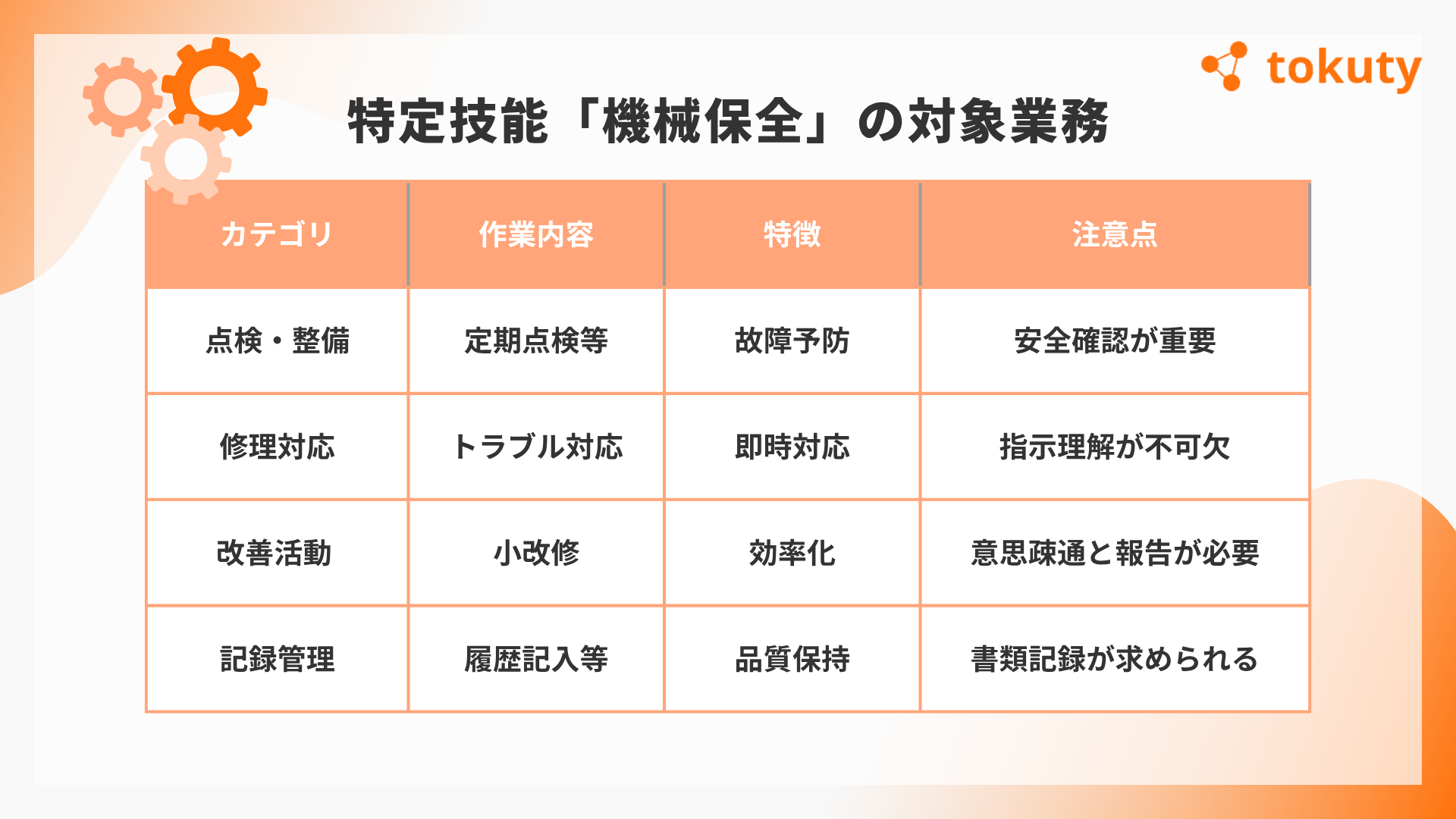

機械保全とは、工場内の設備や機械が安定して稼働するように、定期的な点検や修理を行う業務を指します。特定技能の対象業務としては、以下のような作業が含まれます。

- 生産機械や装置の定期点検、整備、調整

- 突発的な機械トラブルへの対応(部品交換、応急修理)

- 予防保全(異音・振動・漏れなどの兆候検出と対策)

- 設備改善提案や効率化のための小改修

- 保守記録の作成とメンテナンス履歴の管理

これらの業務には、安全衛生の知識、基本的な工具の扱い、図面の理解といった技術的素養も必要です。職場によっては、PLCやセンサなど電気制御に関連する設備の理解も求められることがあります。

従事できる分野と現場の特徴

機械保全特定技能の対象となる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業は、いずれも多品種・高精度な製造を特徴としています。たとえば、自動車部品工場では加工機械や搬送ラインの保全、半導体工場ではクリーンルーム内設備の監視・保守が重要業務となります。

これらの分野では、生産設備のトラブルによるダウンタイムを最小限に抑えることが求められます。そのため、迅速な故障対応だけでなく、「止めない工夫」を積み重ねる予防保全型の業務スタイルが主流です。

こうした現場において、特定技能外国人は、ベテラン技術者の補佐からスタートし、実務経験を通じて高い技能を身につけていくことが期待されています。

技能実習との違い

機械保全においても技能実習制度との混同がよくありますが、両者は制度設計の目的が異なります。技能実習は技能移転を目的とした期間限定の制度であり、教育的側面が強いのに対し、特定技能は労働力としての即戦力を前提にしています。

特定技能では、技能試験に合格した人材が実務に直結する業務を担うことができ、かつ在留期間も最大5年間と比較的長く、条件を満たせば家族の帯同も可能です。企業側にとっても、より安定的かつ実務的な人材確保が可能となる制度です。

機械保全特定技能の試験内容

機械保全分野で特定技能の在留資格を取得するためには、外国人労働者は「技能試験」と「日本語試験」の双方に合格する必要があります。

また、現場での作業においては、試験合格だけでなく、一定レベルの日本語理解力も求められます。以下では、それぞれの試験内容と、業務で必要とされる日本語スキルについて詳しく解説します。

技能試験について

機械保全の技能試験では、設備の点検・保守に関する基礎的な知識と実務能力が問われます。出題範囲は以下のような内容を中心に構成されています。

- 各種機械要素(軸受、歯車、ベルト、ボルト・ナット等)の構造と機能

- 日常点検・定期点検の手順と実施方法

- 機械の分解・組立に関する安全手順

- 潤滑油管理、異常兆候の早期発見

- 設備異常時の初期対応や修理補助

技能試験はペーパーテストまたはCBT(コンピュータ試験)形式で行われ、評価項目は実務を意識した設問が中心です。試験対策として、厚生労働省が示す試験範囲や過去問題に沿った学習が推奨されます。

日本語試験について

日本語能力の確認は、以下いずれかの方法で行われます:

- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上の取得

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格

これらの試験では、日常生活で必要とされる基本的な会話能力が問われます。読み書きよりも、話す・聞く能力が重視され、漢字の読み書きは比較的少ない構成です。

JLPTのN4は「基本的な日本語をある程度理解できる」レベルとされ、職場での最低限の会話に対応できる水準とされています。

業務で求められる日本語の内容

機械保全業務では、日本語でのコミュニケーション能力が安全性と作業効率に直結します。特に、以下のような場面で日本語能力が求められます。

- 作業指示の理解と復唱(例:「右側のカバーを外して点検して」)

- 異常発生時の報告(例:「機械から異音がします」など)

- 安全衛生に関する注意喚起(例:「停止ボタンは押しましたか?」)

- 日報・点検記録などの簡単な記入

したがって、N4相当の日本語力を持っていても、実際の業務では「簡単な専門用語」「動詞の正確な理解」「敬語の聞き取り」などが必要になることがあります。企業側も、日本語マニュアルの整備や指差し確認など、外国人労働者が理解しやすい環境づくりが求められます。

特定技能「機械保全」の受け入れ条件

外国人材を機械保全分野で受け入れるためには、企業と外国人本人の双方に対して、法的・実務的な条件が定められています。

制度の円滑な運用を実現するには、受け入れ企業の準備体制、日本語能力、支援体制、そして適切な手続きを総合的に理解することが重要です。以下では、企業と外国人材それぞれの条件や手続きの流れを詳しく解説します。

受け入れ企業に求められる条件と体制

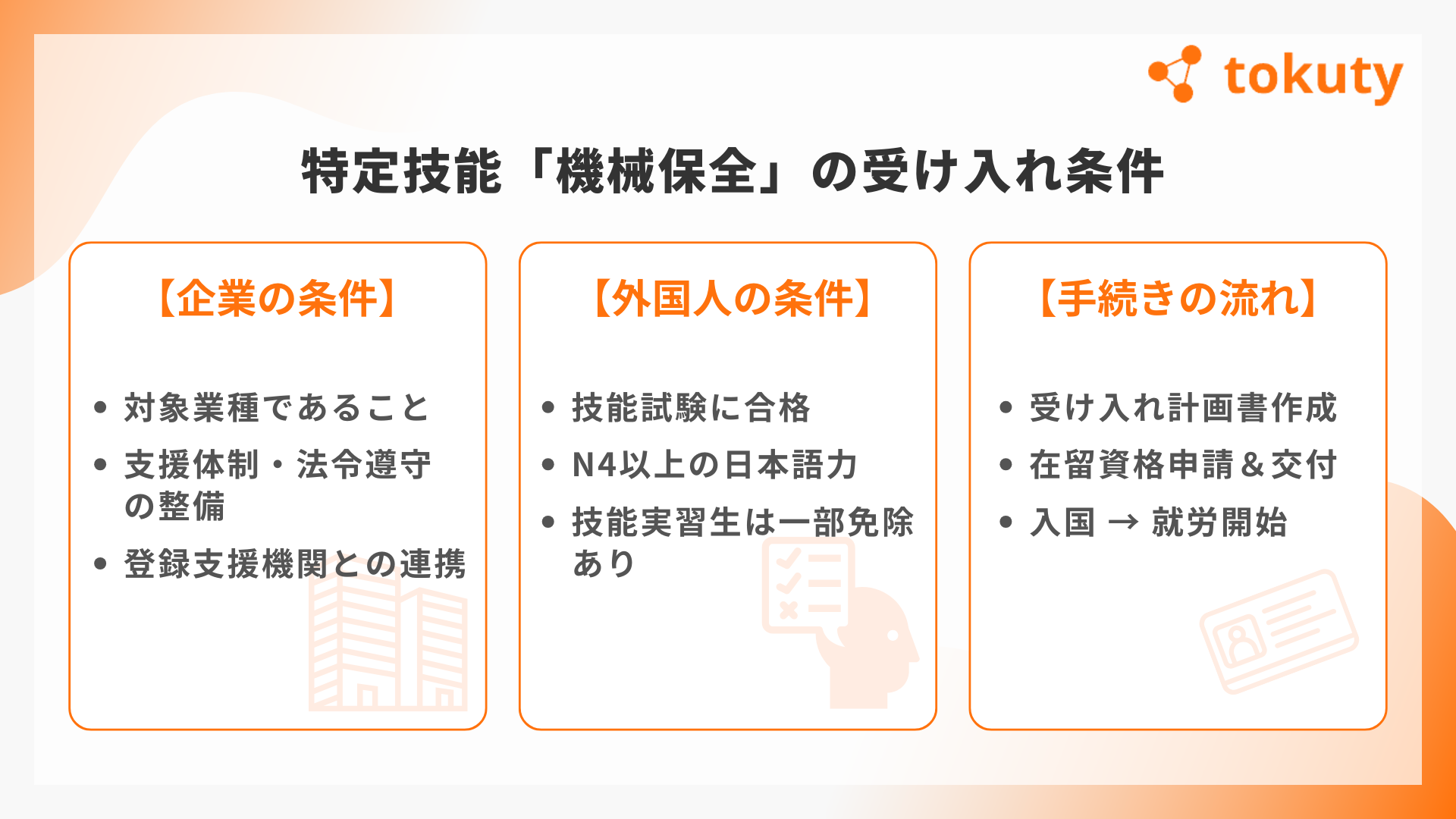

まず、受け入れ企業は「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連製造業」のいずれかに該当する業種である必要があります。

これらの分野では、機械保全の対象となる設備が日常的に運用されているため、業務内容と技能要件が制度の想定と合致することが前提となります。

加えて、企業は「特定技能所属機関」として登録されるか、登録支援機関と契約を結び、外国人材に対する支援を行う義務があります。

生活支援(住宅、金融口座の開設、日本語学習支援など)や業務サポート(職場内の通訳対応や業務マニュアル整備)など、多岐にわたる支援体制が求められます。

さらに、過去に不法就労や労働基準法違反などがある場合は受け入れが認められないことがあるため、企業のコンプライアンス体制も問われます。定期的な労務監査や、就業規則の整備も、受け入れ前に見直しておくべき重要なポイントです。

外国人労働者が満たすべき条件

受け入れ対象となる外国人労働者は、まず「機械保全分野の特定技能評価試験(技能試験)」に合格していることが求められます。この試験では、設備保全に関する基礎的知識、工具の使用、安全管理などが評価され、即戦力としての資質が確認されます。

また、日本語に関しては、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、もしくは国際交流基金の「日本語基礎テスト」の合格が必要です。これは、日常会話だけでなく、安全指示や業務上の連絡事項を理解できる水準が求められるためです。

現場では誤解が事故や機械トラブルにつながる可能性があるため、受け入れ前に日本語学習を十分行っているかの確認も重要です。

受け入れの流れと必要な手続き

受け入れのプロセスは、まず企業側が「受け入れ計画書」を策定し、これを出入国在留管理庁に提出することから始まります。書類の中には、業務内容や支援体制の詳細、日本語教育の実施方法などが含まれます。

認定を受けた後は、在留資格認定証明書を取得し、外国人材は現地の日本大使館などを通じてビザを申請します。来日後には、受け入れ企業が就労・生活の両面で支援を行うことが義務づけられており、定期報告も必要です。

これらの手続きには通常3〜6ヶ月を要するため、余裕を持ったスケジューリングが不可欠です。

なお、支援体制の整備が不十分な場合は、入管から改善命令が出されることもあり、計画段階から専門家や行政書士などの支援を活用することも効果的です。

技能実習生からの移行について

技能実習制度を修了した外国人は、特定技能制度への移行が認められています。特に、同一分野での技能実習を3年間修了した場合、特定技能の技能試験や日本語試験が免除されるケースもあります。

これは、技能実習中に十分な実務経験を積んでいることが評価されているためです。機械保全の実務経験を持つ技能実習生を特定技能に切り替えることで、企業は即戦力となる人材を継続的に活用できます。

そのため、すでに技能実習制度を活用している企業にとって、特定技能制度への移行は非常に現実的かつ効率的な選択肢と言えるでしょう。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

まとめ

機械保全特定技能は、製造業の安定稼働を支える重要な制度です。人手不足や熟練技術者の高齢化が進む中、海外からの即戦力人材を受け入れることで、生産性の維持・向上に大きく貢献します。

受け入れには、企業側の体制整備や法令遵守が求められますが、適切に対応すれば、技術力のある人材を継続的に確保することが可能です。また、技能実習からの移行制度も整っており、既存の人材活用にも柔軟に対応できます。

機械保全分野で外国人材の活用を検討している企業の方は、特定技能制度を正しく理解し、準備を進めることが成功への第一歩となります。制度の詳細や最新情報については、出入国在留管理庁や業界団体のガイドラインを参考にしながら、万全の準備を整えましょう。