日本の製造業、とくに鉄工分野では熟練工の高齢化や若手不足が深刻化しており、多くの企業が人材確保に課題を抱えています。そんな中で注目されているのが、外国人材を活用できる「特定技能制度」です。

本記事では、鉄工業界での特定技能制度の活用方法について、制度の概要から対象業務、試験、技能実習からの移行手続き、採用のポイント、制度活用のメリットまで、実務担当者が押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

本記事では、鉄工分野における特定技能制度の概要、対象業務、試験の詳細、技能実習からの移行方法、採用のポイント、制度活用のメリットまで網羅的に解説します。労働力不足を解消し、長期的な戦力として外国人材を活用するための具体的なノウハウを紹介します。

鉄工分野における特定技能制度の概要

ここでは、特定技能制度の全体像と、その中で「鉄工分野」がどのように位置づけられているかを詳しく解説します。

特定技能は、深刻化する労働力不足を背景に導入された制度であり、とくに鉄工のような熟練技術を要する現場では即戦力人材の確保に直結する制度として注目されています。

日本の製造・建設インフラを支える基盤として重要な役割を果たす鉄工分野では、今後ますます特定技能人材の受け入れが進むと見込まれており、制度の内容や現場ニーズを正しく理解することが、企業にとっての人材確保と安定経営のカギとなります。

特定技能制度とは

特定技能制度とは、2019年4月に新たに創設された外国人向けの在留資格制度で、日本国内の深刻な人手不足を背景に導入されました。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれに在留条件や対象業務の範囲が異なります。

「特定技能1号」は、一定の技能試験と日本語試験に合格した外国人が、最長5年間、日本国内で就労できる制度です。就労可能な業種は限られており、2024年現在で14業種が対象とされています。

鉄工分野もこの中の1つに位置付けられており、溶接・鍛造・板金加工といった中核業務を担う外国人労働者の受け入れが認められています

一方、「特定技能2号」は、さらに高度な技能を持つ労働者に適用される資格で、在留期間の更新が無期限となり、家族の帯同も可能です。ただし、鉄工分野は現時点で2号の対象に含まれていないため、制度活用の中心は1号となります。

制度導入の背景と鉄工業界の現状

日本の鉄工業界は、建築・インフラ・製造業の基盤を支える重要な分野である一方で、熟練工の高齢化や若年層の入職者不足により慢性的な人手不足に悩まされています。

こうした状況を打開する手段として、特定技能制度が注目されています。特定技能の合格者は、あらかじめ技能試験・日本語試験を通じて基礎的な業務知識とコミュニケーション能力を習得しているため、現場において即戦力としての活躍が期待できます。

技能実習制度とは異なり「育成」ではなく「労働力」としての性格が強く、労働条件も日本人と同等に扱うことが原則です。

鉄工分野の制度上の位置付け

特定技能制度において「鉄工」は、「工業製品製造業分野(機械金属加工区分)」に分類されており、素形材や産業機械の製造工程に従事する技能職種のひとつです。

この区分には、鋳造、鍛造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金などの業務が含まれており、鉄工もその中核をなす存在です。具体的には、法務省の特定技能制度解説ページにも「鉄工」が明記されており、制度上の取り扱いが明確に示されています。

また、令和6年(2024年)12月末時点で、機械金属加工区分における特定技能1号の在留外国人数は36,067人に達しており、全分野の中でも特に多くの外国人が就労している分野のひとつとなっています。

参照:出入国在留管理庁【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数 (2024年12月末)

これは、鉄工を含む製造分野全体で慢性的な人材不足が続いていることを背景に、即戦力となる外国人材の受け入れが進んでいることを示しています。

鉄工分野での対象業務

鉄工分野における特定技能の対象業務は、主に建設現場や工場などで行われる金属加工や構造物の製作・施工といった、専門的な技能を要する作業が中心です。

これらの業務は機械化が難しく、高度な手作業と安全管理が求められるため、人手不足が顕著に表れている分野でもあります。

具体的な対象業務

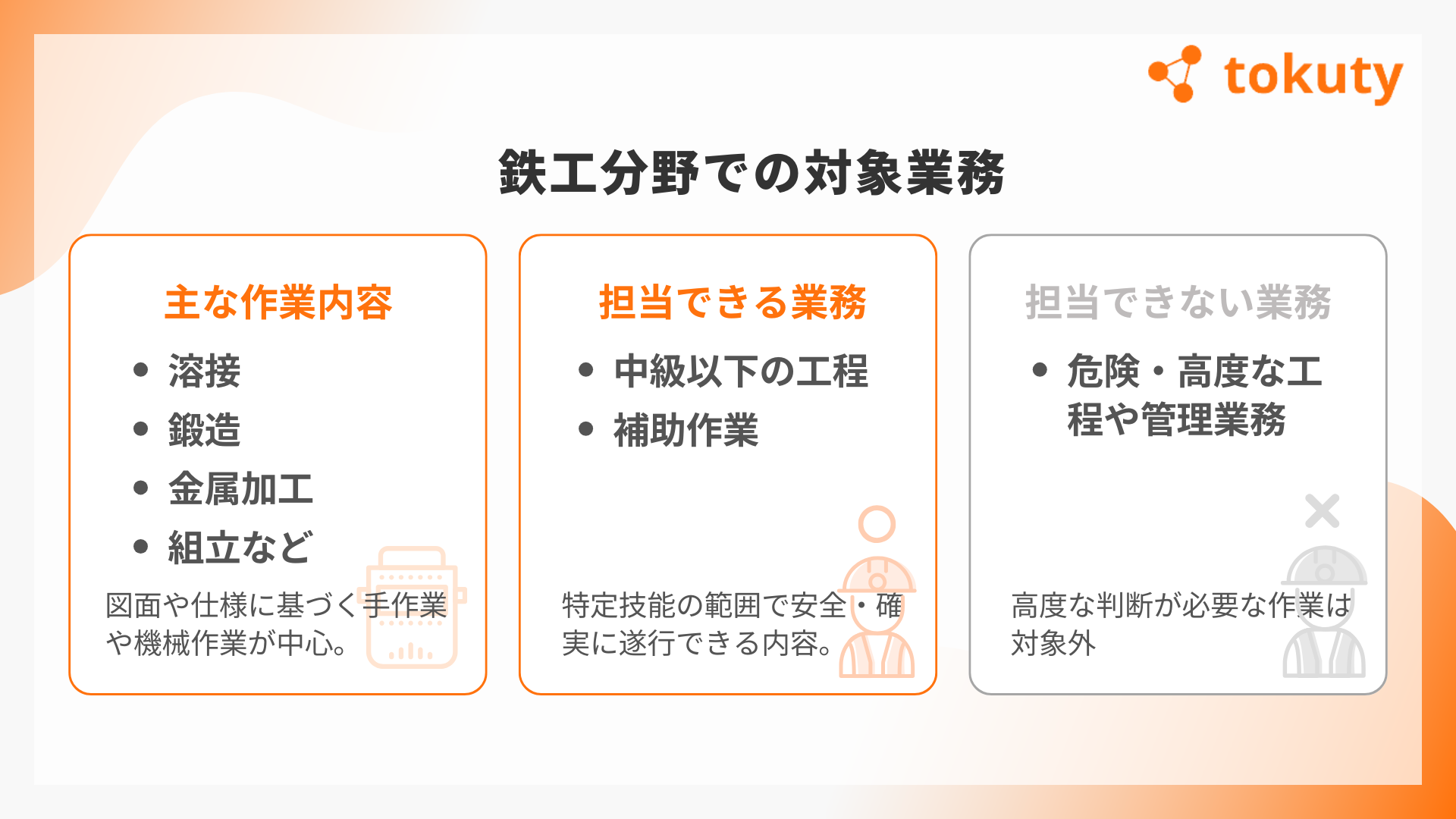

鉄工分野で特定技能制度の対象とされている業務は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

- 溶接作業:アーク溶接、半自動溶接、TIG溶接などの金属を接合する作業。構造物の強度と耐久性を左右する重要な工程です。

- 鍛造作業:金属に圧力や熱を加え、形を変えて必要な部品を製造する工程。金型を用いた精密な加工が求められます。

- 板金加工:鉄やアルミなどの金属板を切断・折り曲げ・接合し、各種パーツを製作する作業。建材や機械部品として使用されます。

これらは単純なルーティン作業ではなく、図面の理解力、機械操作、材料特性の把握などが必要となるため、事前に一定の技能水準を有する人材の確保が不可欠です。

特定技能で対応できない業務

一方で、すべての鉄工関連業務が特定技能の対象になるわけではありません。以下のような業務は制度の対象外とされているため、注意が必要です。

- 設計・監督業務:CADによる設計、工程管理、品質管理といった管理系業務は対象外。

- 現場での非技能作業:荷運びや清掃、単純補助作業など技能を伴わない業務も対象外。

- 高所作業や特別資格を要する作業:玉掛け、高所作業車運転など、別途国家資格が必要な作業も原則対象外。

特定技能制度では、「専門性のある技能に基づく作業」が明確に求められているため、業務の割り振りや採用時の職務設計においては、制度上の線引きを正確に把握しておくことが不可欠です。

鉄工と建設分野の境界線

鉄工と建設は密接に関係する分野であり、実際の現場では業務内容が重なることも少なくありません。例えば、鉄骨建方のような作業は、建設業に分類される場合もあり、業務の実態と所属分野の整合性が問われます。

このため、受け入れ企業側は「どの業務が鉄工に該当するのか」を明確に理解したうえで、対象業務の説明責任を果たせるような雇用契約や就労計画を立てることが求められます。

「鉄工」特定技能の試験詳細

特定技能制度に基づいて外国人材を鉄工分野で雇用するには、対象者が所定の試験に合格している必要があります。このセクションでは、鉄工分野で必要となる「技能評価試験」と「日本語能力試験」について、その内容や難易度、即戦力としての判断基準を詳しく解説します。

技能評価試験について

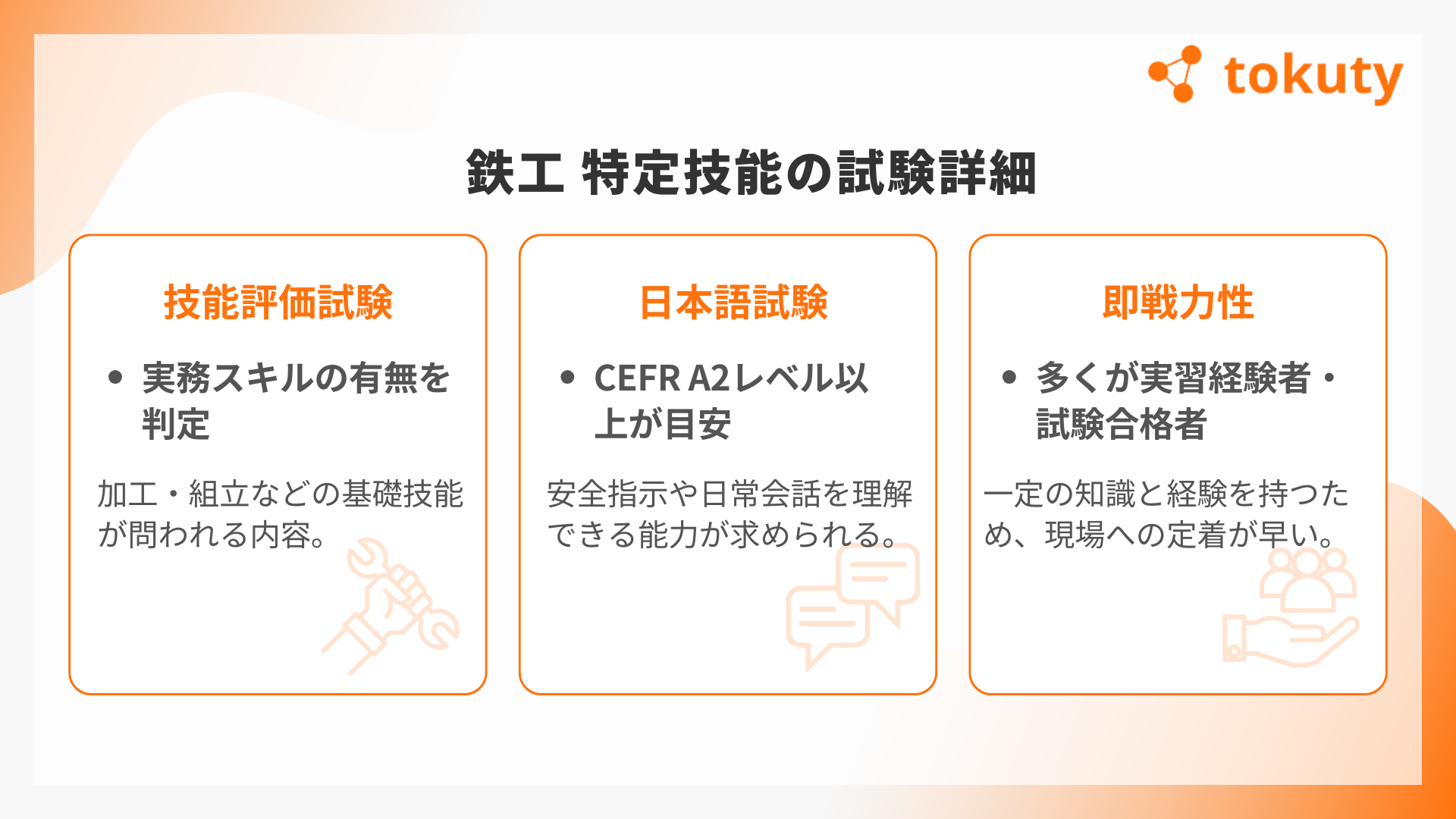

鉄工分野の技能評価試験は、一般社団法人 JAVADA(中央職業能力開発協会)が実施しています。試験は日本国内と海外の指定試験会場で定期的に行われており、合格することで「特定技能1号」としての就労資格が得られます。

試験は「学科試験」と「実技試験」の2部構成になっており、以下のような内容が問われます。

- 学科試験:鉄工業務に関する基礎的な知識を問う選択式問題。図面の読み方、使用工具、材料の性質、安全対策など。

- 実技試験:実際に金属加工や溶接作業を行うパフォーマンステスト。正確さ・スピード・安全性などが評価基準。

実技試験では、単なる作業能力だけでなく、作業手順を理解し安全に遂行できるかも重要視されます。合格ラインは公開されていませんが、試験内容は技能実習2号修了相当とされており、一定の実務経験が必要とされています。

また、各国語対応の試験ガイドや過去問題の配布もあるため、事前の対策・訓練によって合格率を高めることが可能です。

日本語能力試験について

特定技能1号の取得には、日本語での基本的なコミュニケーション能力も求められます。これを確認するために、以下いずれかの試験に合格する必要があります。

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上:日本語の読み書き・日常会話ができる初級レベル。

- 国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic):より実践的な日本語運用能力を問うテスト。

鉄工分野の現場では、安全上の理由から作業指示を正確に理解する必要があり、「はい/いいえ」レベルの日本語では対応しきれません。たとえN4レベルであっても、現場で使われる専門用語や、簡単な読み書き能力は現実的に求められるケースが多いです。

そのため、企業側では入国前から語学教育の支援体制を整えたり、採用時に独自の日本語面接を行ったりして、ミスマッチを防ぐ対策をとっている例も増えています。

試験に合格した人材は即戦力になる?

結論から言えば、特定技能の試験に合格した外国人材は、即戦力になり得る可能性が高いといえます。その理由は以下の通りです。

- 技能試験では実技が重視されており、実務経験がなければ合格が難しい

- 日本語試験の合格者は、最低限の現場コミュニケーション能力を持っている

- 合格後は企業が「支援計画」を策定し、実務研修や生活支援を行うことが義務化されている

また、鉄工分野の特定技能試験は、他の職種と比較しても「実技」の比重が大きいため、作業の流れや道具の扱いに慣れているかどうかが成否を分けます。

このため、技能実習2号を修了した人材が合格しやすい傾向にあり、彼らは既に日本の現場での作業経験を持っているため、受け入れ後すぐに現場で活躍することが可能です。

技能実習から特定技能への移行方法

特定技能制度は、新規に試験を受けて資格を得る以外に、「技能実習2号を良好に修了した外国人」が試験免除で移行できる制度も用意されています。このルートは、企業にとっても外国人本人にとっても負担が少なく、スムーズな戦力化が可能な手段です。

関連記事:【技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

移行の条件と必要書類

技能実習から特定技能への移行には、以下の要件を満たす必要があります。

- 技能実習2号を良好に修了していること(実習実施者や監理団体の報告が必要)

- 在留資格「特定技能1号」への変更申請を行うこと

- 雇用先の企業が、特定技能に関する受け入れ要件を満たしていること

手続きに必要な主な書類は以下の通りです。

- 技能実習修了証明書

- 在留資格変更許可申請書

- 雇用契約書・労働条件通知書

- 支援計画書・誓約書(登録支援機関がサポートする場合)

- 会社の登記事項証明書・決算書類(直近年度)

これらの書類をそろえて地方出入国在留管理局に提出し、審査を経て在留資格が切り替わります。

移行手続きの流れ

実際の移行手続きは、以下のような流れで進みます。

- 技能実習2号修了見込みの確認(監理団体または企業が把握)

- 特定技能での雇用計画の作成と受入体制の整備

- 支援計画の作成(企業単独または登録支援機関と連携)

- 必要書類の準備と出入国在留管理局への申請

- 審査・在留資格変更許可(数週間〜数か月)

- 「特定技能1号」資格での就労開始

技能実習からの移行では、試験免除のために事前準備の負担が少なく、本人も既に日本での生活や職場環境に慣れているため、即戦力として活躍できる可能性が高いのが最大のメリットです。

ビザ申請の手順と注意点

技能実習から特定技能への切り替えでは、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。この申請は、本人または受入企業(支援機関でも可)が地方出入国在留管理局で行います。

申請の審査では、次のようなポイントがチェックされます。:

- 技能実習中の実績・勤務態度(報告書・実習評価書に基づく)

- 受入企業の法令順守・雇用管理体制

- 支援計画の妥当性(生活・職業サポートが明記されているか)

特に、建設系分野の場合は国土交通省やJAC(建設技能人材機構)との連携も必要なため、他分野よりも申請準備に時間がかかる傾向があります。

鉄工分野での外国人採用方法

鉄工分野において外国人材を採用する際には、単に人手を確保するだけでなく、「中長期的な戦力として定着してもらう」という視点が重要です。ここでは、採用計画の立て方から、受け入れに必要な法的手続き、定着支援に至るまでを解説します。

採用の準備と計画

まず最初に行うべきは、採用ニーズの明確化です。自社の業務にどのような技術やスキルを持った人材が必要かを把握し、求める人材像を定義することから始まります。

- 必要な職種(溶接工、板金加工など)

- 求められる日本語能力レベル(N4以上が一般的)

- 勤務条件(勤務地、給与、寮の有無など)

次に、採用のスケジュールと予算を計画します。外国人材の採用には、通常の求人と異なり、以下のような準備が必要です。

- 母国での面接や選考会(オンライン可)

- 在留資格の取得・変更手続き

- 渡航手配と住居の準備

- 生活支援計画の整備(支援機関との連携含む)

こうした工程をふまえ、少なくとも採用開始から現場稼働まで2〜3ヶ月のリードタイムを確保するのが理想的です。

採用時の法的手続き

外国人労働者を雇用するには、法令に則った手続きが必要です。具体的には、以下のような書類・申請が求められます。

- 在留資格認定証明書交付申請(新規雇用の場合)

- 雇用契約書・労働条件通知書の作成(母国語訳も添付)

- 受入計画書(外国人を雇用する根拠・支援体制などを明記)

- 支援計画書(生活支援・相談体制などを具体的に記載)

- 雇用開始後の届出(ハローワーク・入管・自治体など)

これらは企業単独でも対応可能ですが、登録支援機関を活用することで、書類作成や手続きの負担を軽減できます。実務では行政書士と連携する企業も多く、初めての採用では専門家のサポートを受けることを推奨します。

また、受け入れ企業は「受入責任者」を定め、外国人材への継続的なサポート義務を果たす必要があります。これには、労働条件の遵守はもちろん、日本語教育や生活相談、災害時の対応なども含まれます。

定着支援とサポート方法

外国人労働者を単に採用するだけでなく、いかに長期的に働いてもらえる環境を整えるかが重要です。厚生労働省の調査によれば、定着率の高い企業には以下のような特徴があります。

- 日本語学習の支援(週1回の日本語教室など)

- 生活相談窓口の設置(母国語での対応が望ましい)

- 社内コミュニケーションの工夫(ジェスチャーや図解、翻訳アプリの活用)

- 職場内教育・OJTの実施(指導員の選任・教育マニュアルの整備)

加えて、住居の確保や生活用品の支援も初期段階での不安解消に繋がります。自治体の外国人支援窓口と連携し、公共サービスの案内や防災対策の周知なども行うと効果的です。

定着支援の成功事例では、「外国人向けの歓迎会」や「母国の祝日を職場でお祝いするイベント」など、文化的な交流機会を設けることで、帰属意識やチーム意識を高めている企業もあります。

離職を防ぐためには、「相談しやすい雰囲気」「成長の見通し」「尊重されている実感」の3つが特に重要だとされます。採用後も定期的に面談を実施し、悩みや不満の早期発見に努めることが求められます。

このように、採用〜受け入れ〜定着支援までを一貫して設計することで、外国人材が力を発揮できる環境を整え、企業としても持続的な成長につながります。

まとめ

鉄工分野における特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む企業にとって現実的かつ効果的な解決策となり得ます。本記事では、制度の概要から試験内容、技能実習からの移行手続き、採用・定着支援まで、制度活用に欠かせない情報を幅広く紹介しました。

制度を正しく理解し、準備を整えて取り組むことで、即戦力となる外国人材を迎え入れ、持続的な事業展開が可能となります。特に重要なのは、採用後の支援体制の構築や、文化的な配慮を含んだ職場環境づくりです。

人材は「採用して終わり」ではなく、「共に働き、育てていく」存在です。外国人材が日本の企業に貢献し、企業もその成長をサポートするという双方向の関係づくりこそが、特定技能制度を活かすカギとなるでしょう。

今後ますますグローバル化が進む中で、鉄工分野においても国籍を問わない人材活用が当たり前になる時代が訪れます。この機会に、貴社でも特定技能制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。