外国人が日本での生活や仕事、留学を考える際に避けては通れないのがビザ申請の手続きです。この記事では、外国人が日本でのビザをスムーズに取得するための手順や必要書類、審査基準について詳しく解説します。初めてのビザ申請でも安心して進められるよう、最新情報や重要なポイントを網羅しています。

ビザの種類によって必要な手続きや書類が異なるため、事前の準備が重要です。この記事では、各ビザの特徴と利点を理解し、適切なビザを選択するための情報を提供します。また、申請時期や手数料、オンライン申請の方法についても詳しく説明します。

関連記事:外国人労働者受け入れの基礎知識を網羅!成功事例や注意点も合わせて解説

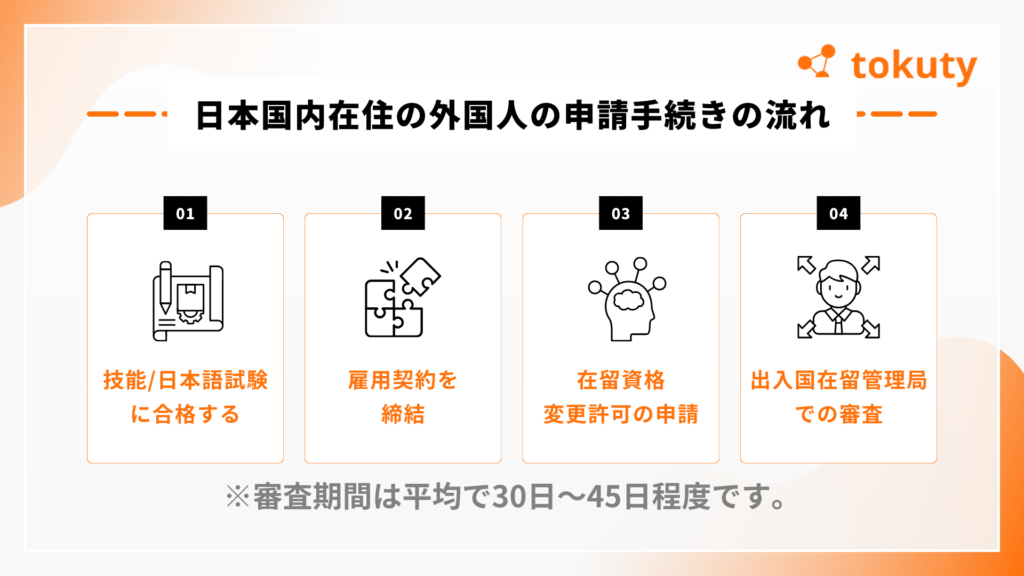

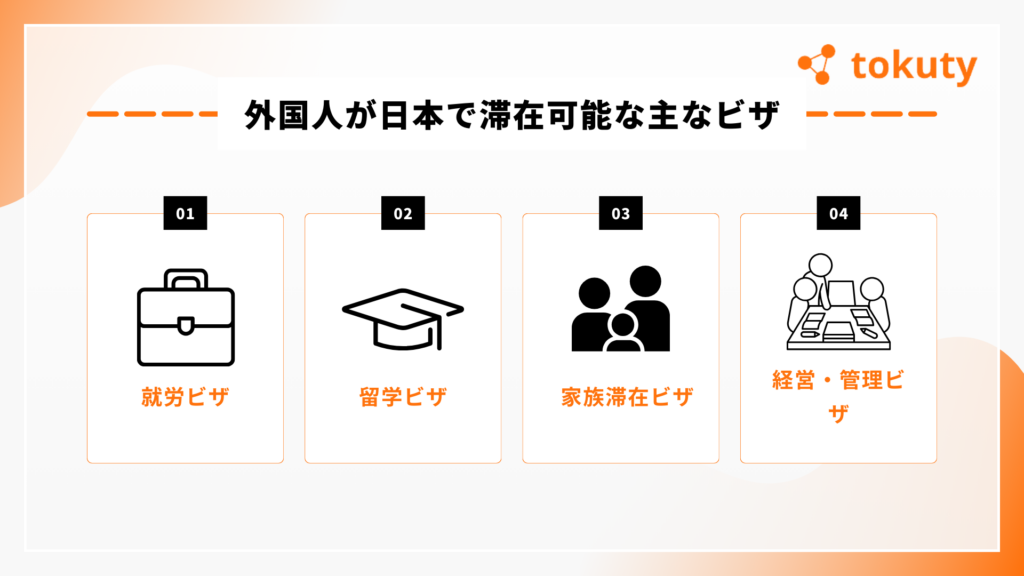

外国人が申請可能なビザは主に4種類

ビザにはさまざまな種類があり、それぞれ異なる目的や条件があります。正しいビザを選ぶことで、日本での生活や活動がよりスムーズに進められます。このセクションでは、主要なビザの種類とそれぞれの利点について詳しく説明します。

就労ビザ

就労ビザは、日本での就労を目的とする外国人に発給されます。このビザには技術、専門知識、国際業務などのカテゴリーがあり、それぞれに適した職種に従事することが求められます。就労ビザを取得することで、合法的に日本で働くことが可能になります。

日本での正式な雇用契約を結ぶことが前提となるため、安定した収入を得ることができます。また、勤務先の変更や職種の変更にも一定の柔軟性があります。

関連記事:在留資格「特定技能」の取得要件や特定技能外国人の受け入れまでの流れを解説

関連記事:特定活動46号の取得要件や手続き・雇用する際の注意点を解説

留学ビザ

留学ビザは、日本の教育機関で学ぶことを希望する外国人学生に発給されます。日本の大学や専門学校、高等学校などへの入学が目的です。留学ビザを取得することで、学業に専念できる環境が整います。

留学ビザは、学業に専念できる環境が整っているため、専門的な知識や技能を習得するのに適しています。さらに、在学中にアルバイトをすることも可能です。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは、日本に在留する外国人の家族が一緒に滞在するためのビザです。配偶者や子供などが対象となります。このビザを取得することで、家族と共に日本での生活を送ることができます。

家族滞在ビザは、家族と共に日本で生活できるため、生活の安定や精神的なサポートが得られます。また、子供の教育環境も整っています。

関連記事:家族滞在ビザで働くには?ビザの解説から働き方、注意点も解説!

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、日本で事業を開始・運営する外国人に発給されます。一定の資金投資や事業計画が求められ、事業の成功がビザの継続に影響します。このビザを取得することで、日本でのビジネス展開が可能となります。

経営・管理ビザは、自らのビジネスを展開することで、日本経済に貢献する機会を提供します。成功すれば、永住権への道も開かれます。取得難易度や条件は最も厳しいビザの一つです。

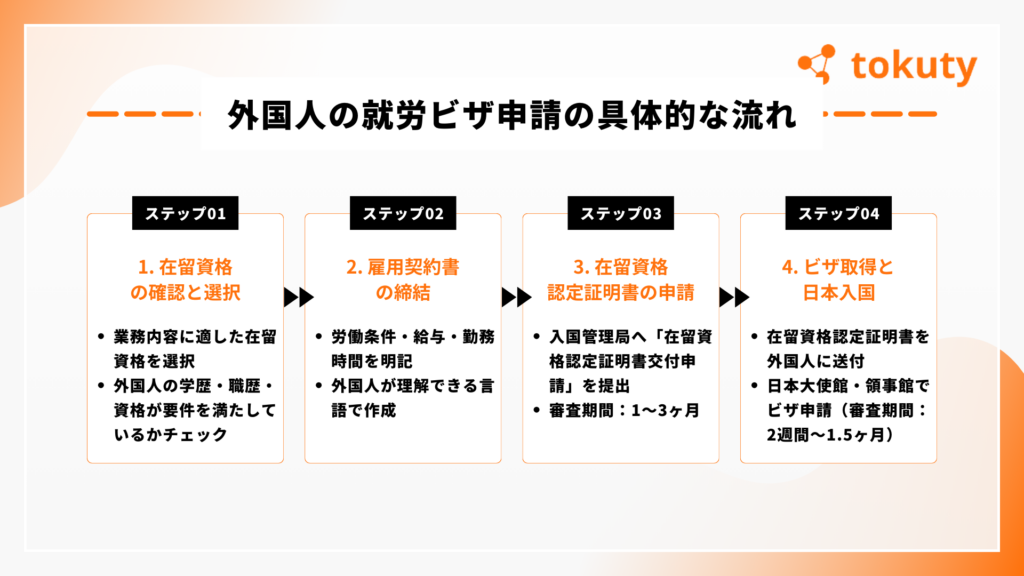

外国人の就労ビザ申請の具体的な流れ

外国人を日本で雇用する際には、就労ビザの取得が必要不可欠です。本稿ではその申請手続きの流れを具体的に解説します。

0.申請前の準備(基本編)

ビザ申請を始める前に、必要な情報を収集し、準備を整えることが重要です。まず、対象者に適したビザの種類を確認し、必要な条件を満たしているかをチェックします。次に、必要書類のリストを作成し、順次準備を進めます。

また、在留資格認定証明書が必要な場合は、早めに申請を開始することが推奨されます。書類の不備や申請ミスを防ぐために、事前にしっかりと確認することが大切です。さらに、申請には一定の手数料がかかることが多いため、予算の確認も行いましょう。必要に応じて、専門家のアドバイスを受けることも有効です。

最後に、申請手続きに必要なタイミングを把握し、余裕を持って準備を進めることが成功の鍵となります。

1. 在留資格の確認と選択

まずは、外国人が従事する予定の業務に適した在留資格を確認し、選択することが重要です。

外国人が日本で働くためには、業務内容に対応した在留資格を取得する必要があります。就労ビザとして認められる在留資格は29種類あり、その中で17種類が就労に該当します。例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などが代表的です。適切な在留資格を選ぶためには、外国人の学歴や職歴、資格がその要件を満たしているかを確認しましょう。これにより、申請の際のスムーズな手続きが可能となります。

2. 雇用契約書の締結

次に、外国人労働者との間で正式な雇用契約書を締結します。

雇用契約書は、就労ビザ申請時に必要な重要書類です。契約書には給与や労働条件、勤務時間などを明記し、外国人が理解できる言語で作成することが望ましいです。これにより、労働者と企業双方の合意内容が明確になり、後々のトラブルを防止できます。また、詳細な契約内容は入国管理局の審査時にも信頼性を高める要素となります。

関連記事:【2025年最新版】外国人を採用する際の手続き・ポイントを解説 > 雇用契約書の締結

3. 在留資格認定証明書の申請手続き

雇用契約を締結したら、在留資格認定証明書の申請を行います。

企業は、受け入れる外国人のために、入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を提出します。申請には、申請書、雇用契約書、会社の登記事項証明書、損益計算書や当期末貸借対照表などの書類が必要です。さらに、外国人の学位証明書や職務経歴書も添付します。審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度で、書類の不備があるとさらに時間がかかるため、注意深く準備しましょう。

関連記事:在留資格認定証明書とはどんな書類?取得方法や交付申請の流れを解説

4. ビザの取得と日本への入国

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人はビザを取得し日本に入国します。

交付された証明書を外国人に国際郵送し、外国人はそれを持参して自国の日本大使館・領事館でビザの申請を行います。ビザの審査には2週間から1ヶ月半程度かかります。ビザが発給されたら、日本への入国が可能となり、入国時に在留カードが交付されます。この在留カードには在留資格や在留期間が記載されており、これで正式に就労が可能となります。

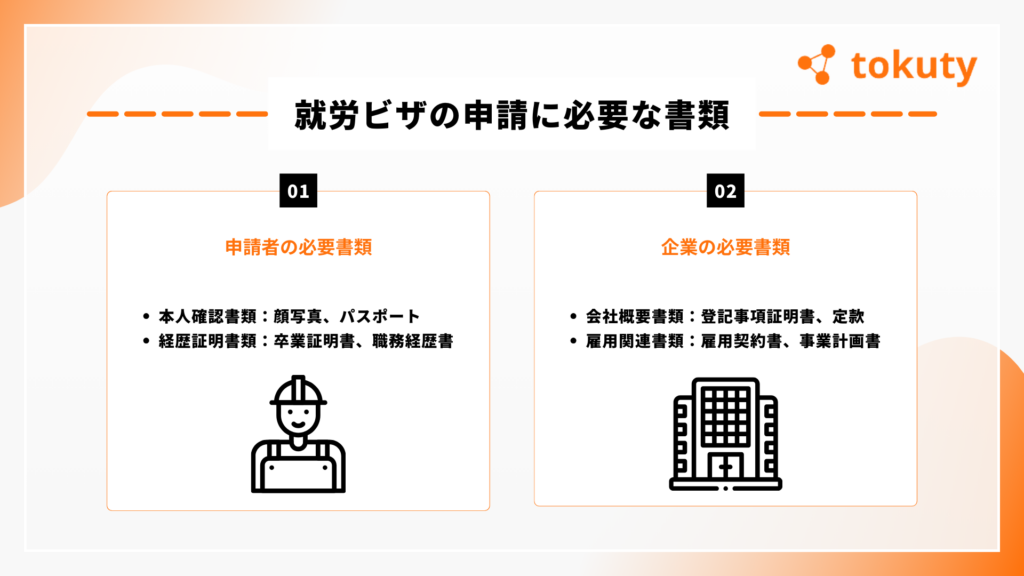

就労ビザの申請に必要な書類

就労ビザを申請する際には、申請者自身だけでなく、受け入れ企業も多くの書類を準備する必要があります。また、企業の規模や形態によっても必要な書類が異なります。以下では、主な必要書類とそのポイントについて詳しく説明します。

関連記事:特定技能ビザの必要書類を徹底解説!申請の流れや手続きについても紹介!

申請者が用意する書類

申請者自身が準備すべき書類は以下のとおりです。まず、顔写真(縦4cm×横3cm)を1枚用意します。これは申請前3ヶ月以内に撮影されたもので、無帽・無背景・鮮明なものが求められます。次に、有効期間が6ヶ月以上残っているパスポートが必要です。

また、最終学歴を証明する卒業証明書や、過去の職歴を示す職務経歴書も重要です。特に専門学校を卒業した場合は、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されたことを証明する書類が必要となります。これらの書類は、申請者の資格や技能を証明するために不可欠です。

受け入れ企業が用意する書類

企業側が準備すべき書類も多岐にわたります。まず、会社の概要を示すための法人登記事項証明書や定款の写しが必要です。さらに、直近の決算書や会社案内(沿革、役員、組織、事業内容などを含む)も提出します。雇用契約書や採用内定通知書など、労働条件を明示する書類も重要です。

これらは、申請者がどのような業務に従事し、どのような待遇を受けるのかを明確に示すためのものです。また、会社が新設の場合や規模が小さい場合は、事業計画書や給与支払事務所等の開設届出書の写しなど、追加の書類が求められることがあります。

企業カテゴリーによる必要書類の違い

受け入れ企業は、その規模や実績に応じてカテゴリー1から4までに分類され、これにより必要な書類が異なります。たとえば、上場企業や源泉徴収税額が1,000万円以上の企業はカテゴリー1や2に該当し、提出すべき書類は比較的簡略化されています。

一方、新設企業や個人事業主などのカテゴリー4の場合、事業計画書や直近の決算書、給与支払事務所等の開設届出書の写しなど、詳細な書類の提出が求められます。これは企業の信用性や安定性を確認するためであり、自社がどのカテゴリーに属するかを事前に確認し、それに応じた書類を適切に準備することが重要です。

就労ビザ審査基準と通過のコツ

就労ビザの申請は、外国人を雇用する企業にとって重要なステップです。審査を通過するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。以下では、具体的な審査基準と通過のコツについて詳しく解説します。

外国人の学歴・職歴が審査の重要ポイント

就労ビザの取得には、外国人本人の学歴や職歴が大きく影響します。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、大学卒業(学士号取得)や、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を持っていることが求められます。学歴がない場合でも、関連する実務経験が10年以上あることで申請が可能です。ただし、職歴を証明するための在職証明書が必要であり、倒産などで証明書が取得できない場合は注意が必要です。

職務内容と在留資格の適合性を確認

申請する在留資格と実際の職務内容が一致していることも重要なポイントです。就労ビザは「大学等で学んだ専門的知識を活かせる仕事」である必要があります。単純労働や現場作業と見なされる職種は、就労ビザの対象外となります。また、「通訳・翻訳業務」は原則として母国語に限られるため、英語が第二言語である場合などは注意が必要です。事前に職務内容が在留資格に適合しているか確認しましょう。

企業の規模・信頼性も重要な査定項目に

企業側の規模や信頼性も審査に影響を与えます。前述の通り、入国管理局では企業をカテゴリー1から4に分類しており、一般的に数字が小さいほど信頼性が高く審査が通りやすいとされています。上場企業はカテゴリー1、源泉徴収税額が1,000万円以上の企業はカテゴリー2となります。それ以外の一般的な中小企業はカテゴリー3、新設法人や個人事業主はカテゴリー4に分類され、審査が厳しくなります。

就労ビザ取得に必要となる費用は?

外国人が日本で働くために必要な就労ビザ。その取得にはどのような費用がかかるのでしょうか?申請方法や状況によって費用は異なり、自分で申請する場合と専門家に依頼する場合で大きな差があります。ここでは、それぞれの場合の費用や、その他必要となる経費について詳しく解説します。

自分で就労ビザを申請する場合の費用

外国人当人が自分で就労ビザを申請する場合、基本的な費用は比較的少なくなります。

海外から外国人を呼び寄せる場合、必要となるのは在留資格認定証明書を送付してもらうための切手代404円のみです(※2023年10月現在)。在留資格の変更や更新を行う場合は、許可時に4,000円の収入印紙代が必要となります。また、申請に必要な書類を準備するために、証明写真の撮影費用(800円〜3,000円)、各種証明書の発行手数料(1通あたり300円〜600円)などがかかります。これらを合計すると、2,000円〜5,000円程度の費用が見込まれます。

さらに、入国管理局までの交通費も考慮する必要があります。自身で申請を行う場合、書類の準備や情報収集に時間と労力がかかることも留意しましょう。

専門家に依頼する場合の費用

就労ビザの申請を行政書士などの専門家に依頼する場合、費用はサービス内容や事務所によって異なります。一般的な相場として、新規で就労ビザの申請書類作成と提出を依頼する場合、80,000円から200,000円程度が必要です。例えば、ある行政書士事務所では、新規申請のフルサポートプランが126,500円(税込)となっています。また、転職後の更新の場合は95,000円(税込)が目安です。

専門家に依頼することで、申請手続きの時間と手間を大幅に削減でき、許可率の向上も期待できます。ただし、その分の費用を予算に組み込む必要があります。

就労ビザ取得にかかるその他の経費

就労ビザ取得には、申請手数料や専門家への依頼費用以外にもさまざまな経費が発生します。

外国語で作成された書類の日本語翻訳が必要な場合、翻訳費用がかかります。中国語・韓国語・英語対応の翻訳は無料のケースもありますが、それ以外の言語ではA4サイズ1枚あたり3,300円(税込)の翻訳料金が必要となることもあります。

また、会社の商業登記事項証明書(600円)、納税証明書(300円)、住民票(300円)など、公的書類の取得費用も考慮しなければなりません。さらに、申請理由書の作成や難易度の高い申請には追加料金が発生する場合もあります。総合的な費用を事前に把握し、余裕を持った予算計画を立てることが重要です。

外国人ビザ申請手続きのまとめ

外国人が日本でビザを申請する際には、多くの準備と情報収集が必要です。ビザの種類に応じた必要書類を正確に準備し、審査基準を理解することが重要です。また、申請の適切な時期を把握し、手数料の支払い方法や減免制度を確認することも求められます。

オンライン申請を活用することで、手続きの効率化が図れますが、インターネットセキュリティや入力ミスに注意が必要です。さらに、法改正や新型コロナウイルスの影響など、最新情報を常に把握し、適切に対応することがビザ申請の成功につながります。

このガイドを参考に、ビザ申請手続きを無事に進めて、日本での新しい生活や活動をスタートさせましょう。