昨今のグローバル化に伴い、多くの企業が外国人労働者の採用に注目しています。しかし、外国人採用には独自の手続きや注意点が多く、初めての方にはハードルが高く感じられるかもしれません。本記事では、外国人採用手続きの基本から在留資格取得、労務管理のポイントまでを徹底解説します。これを読めば、複雑な手続きもスムーズに進めることができるでしょう。

外国人の採用手続きの基本概要

近年の法改正により、特定技能ビザの新設などで外国人労働者の受け入れが拡大しています。厚生労働省のデータによれば、令和5年10月末時点で日本の外国人労働者数は約204万8,675人となり、11年連続で過去最多を更新しています。

また、入管法の改正により、不法就労の取り締まりが強化されています。企業側も適切な在留資格の確認や届出が求められているため、最新の法令に基づいた対応が必要です。

外国人を採用するメリットと注意点

外国人労働者の採用は、企業にとってさまざまな影響をもたらします。ここでは、その具体的なメリットとデメリットを詳しく解説します。

人手不足の解消と労働力の確保

深刻な人手不足に対する解決策として、外国人の採用は有効です。

その中でも製造業は約55万2,399人と全体の27.0%を占め、外国人労働者が重要な役割を果たしています。特定技能制度の導入により、専門的な技能を持つ外国人の受け入れが進んでおり、人材不足に悩む企業にとって即戦力として期待できます。

受け入れ体制の整備が必要

外国人労働者の定着には、企業側のサポートと環境整備が欠かせません。

文化や慣習の違いから、外国人労働者が職場に適応するまで時間がかかることがあります。また、住居の確保や生活面での支援、在留資格に関する手続きなど、追加的な工数が発生します。パーソル総合研究所の調査によると、企業側が感じる課題として「受け入れ体制の未整備」が上位に挙げられています。これらの課題を解消するためには、社内教育や支援体制の強化が求められます。

外国人採用の手続きの流れ

外国人を採用する際には、日本人とは異なる特有の手続きが必要です。ここでは、具体的な手続きの流れを詳しく解説します。

手続きの流れについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

関連記事:外国人のビザ申請の流れとは?必要書類や申請時のチェックポイントも徹底解説!

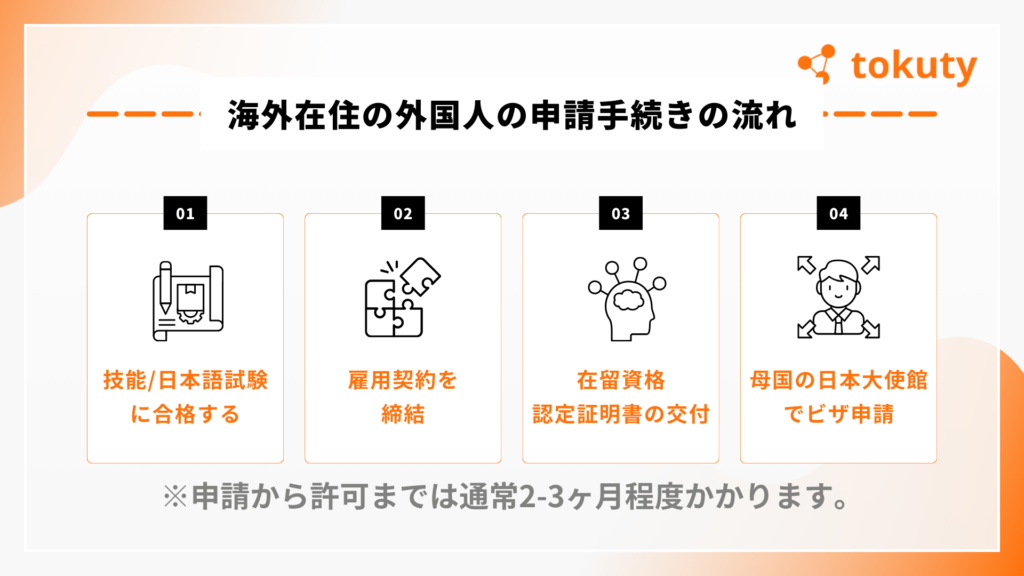

海外在住の外国人を採用する場合の手続き

海外にいる外国人を日本で雇用する際の手順を説明します。

まず、企業は「在留資格認定証明書」の交付を申請します。これは出入国在留管理庁へ提出し、審査には通常1〜3ヶ月かかります。認定証明書が交付されたら、外国人本人に送付します。本人はそれを持って現地の日本大使館でビザを申請し、日本への入国許可を得ます。入国後は在留カードが発行され、正式に就労開始となります。全体で約4〜6ヶ月の期間が必要となるため、スケジュールに余裕を持つことが重要です。

関連記事:在留資格認定証明書とはどんな書類?取得方法や交付申請の流れを解説

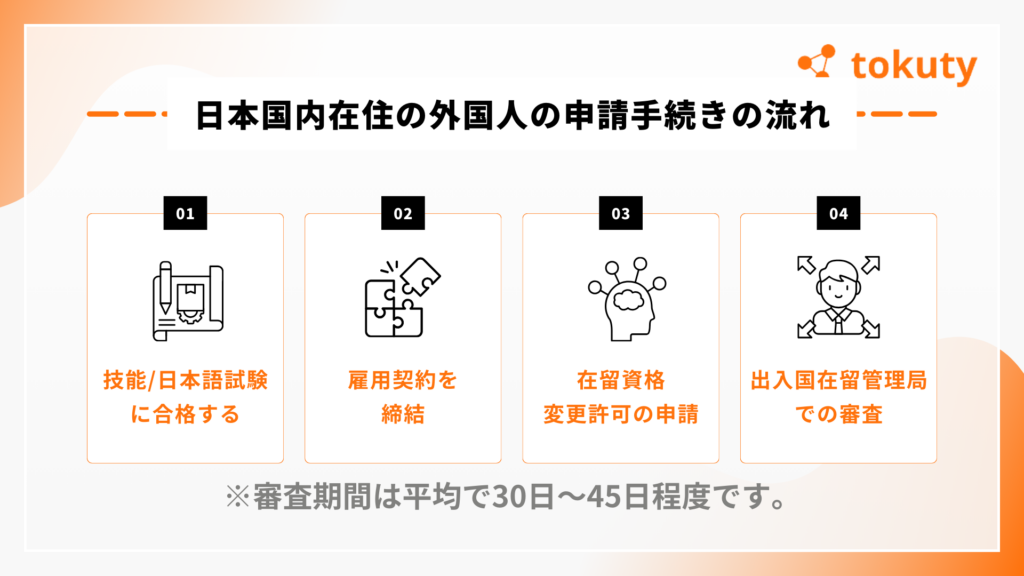

日本在住の外国人を採用する場合の手続き

既に日本に在留している外国人を採用する場合の手続きを解説します。

まず、現行の在留資格で希望する業務が可能か確認します。業務内容が在留資格の範囲内であれば、そのまま就労が可能です。しかし、業務内容が変更になる場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。この申請は外国人本人が行いますが、企業も必要書類の準備をサポートします。審査期間は通常1〜3ヶ月で、在留資格の変更が認められれば就労が可能となります。

外国人留学生を新卒採用する場合の手続き

外国人留学生を新卒として採用する際の手順を紹介します。

留学生の在留資格「留学」は原則就労が認められていません。そのため、就労可能な在留資格への変更が必要です。「在留資格変更許可申請」を行い、審査に1〜3ヶ月程度かかります。申請は内定後、留学生本人が早めに行うことが望ましいです。なお、資格外活動許可でアルバイトをしていた場合でも、フルタイムでの就労には在留資格の変更が必要となります。

外国人雇用時の共通手続き

外国人を雇用する際に共通して必要な手続きをまとめます。

まず、雇用契約書を締結します。労働条件を明確にし、外国人が理解できる言語で作成することが望ましいです。次に、「外国人雇用状況届出」をハローワークに提出します。これは雇用保険の加入手続きと同時に行われ、雇用開始から翌月の10日までに提出します。

また、社会保険や労働保険への加入も日本人と同様に必要です。これらの手続きを適切に行うことで、法令遵守と外国人労働者の安心・安全な就労を実現します。

特定技能人材をはじめとした外国人採用については下記の記事で紹介しておりますのでご覧ください。関連記事:特定技能ビザの必要書類を徹底解説!申請の流れや手続きについても紹介!

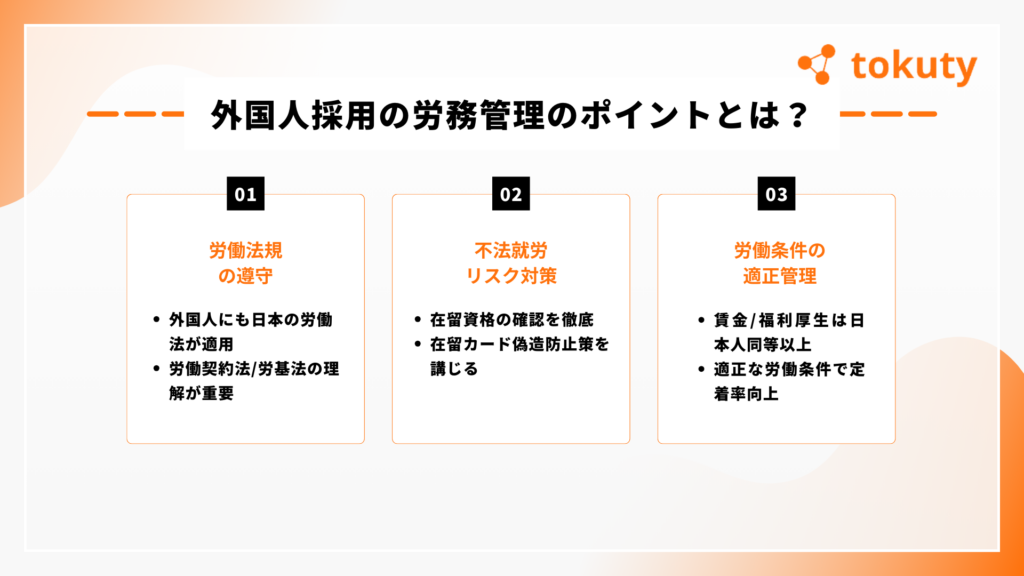

外国人を採用する際の労務管理のポイント

外国人労働者を適切に労務管理することで、法令遵守と職場環境の向上を実現できます。不法就労リスクの回避や労働条件の適正な管理は、企業の信頼性にも直結します。

ここでは、労働法規の重要性や不法就労リスクへの対策、そして労働条件の管理について詳しく解説します。

労働法規と法令遵守の重要性

日本の労働法規は、外国人労働者にも適用されます。労働時間、休憩、休日、賃金などの基準を守ることはもちろんのこと、外国人だからといって不当な待遇をしてはなりません。

また、労働契約法や労働基準法に関する知識を深めることで、トラブルの予防につながります。厚生労働省が提供するガイドラインなどを参考にしましょう。

不法就労リスクを避けるための対策

在留資格の確認を怠ったり、不適切な業務に従事させたりすると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるため、注意が必要です。

在留カードの偽造を防ぐため、入管庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を活用しましょう。また、定期的な在留資格の確認や更新手続きのサポートも重要です。

外国人労働者の労働条件管理

賃金や労働時間、福利厚生などの労働条件は、日本人労働者と同等以上でなければなりません。人手不足を背景に、低賃金で外国人を雇用しようとする事例も見られますが、法的なリスクが高まります。

統計によると、労働条件に不満を持つ外国人労働者の離職率は高く、定着率を向上させるためにも適正な労働条件の提供が不可欠です。

外国人採用に活用可能な助成金・支援制度

外国人の採用や労務管理において、国や自治体の助成金や支援制度を活用することで、コストの負担を軽減できます。これらの制度を上手に利用し、積極的な外国人雇用を推進しましょう。

具体的には、外国人採用に対する助成金の種類や申請手順、注意点などを把握しておくことが重要です。

外国人採用に活用できる助成金の種類

厚生労働省が提供する「人材確保等支援助成金」は、外国人労働者の就業環境整備や定着支援に対する費用を補助します。支給額は最大で72万円となっており、条件を満たせば受給可能です。

また、地方自治体でも独自の助成金を設けている場合があります。東京都では、外国人社員の多言語研修費用を補助する制度があります。

関連記事:【2024年度最新!】外国人雇用で利用できる助成金・支援制度!|申請要件や注意点も紹介!

助成金の申請には、計画書の提出や条件の確認など、細かな手続きが必要です。提出期限や必要書類を事前に確認し、余裕を持って準備しましょう。また、助成金の不正受給が発覚すると、全額返還や罰則の対象となります。正確な情報提供と適切な運用が求められます。

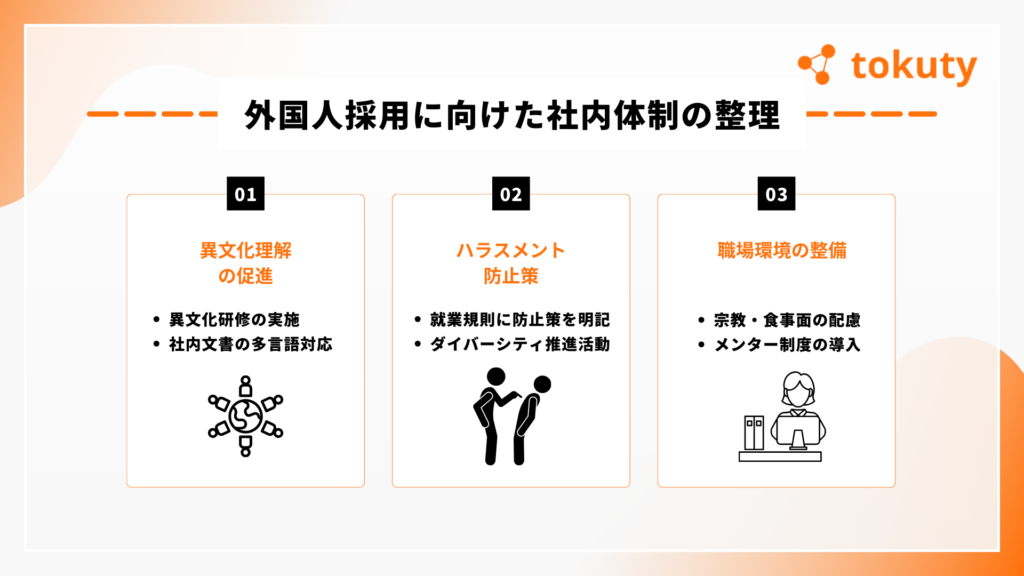

外国人採用に向けた社内体制の整理

異なる文化背景を持つ外国人労働者と円滑に協働するためには、職場全体での理解と配慮が必要です。コミュニケーションの促進やハラスメント防止、職場環境の整備に取り組みましょう。これにより、生産性の向上や社員満足度の向上にもつながります。

異文化理解とコミュニケーションの促進方法

社内での異文化研修を実施し、お互いの文化や習慣を理解する機会を設けましょう。言語の壁を感じさせないために、社内文書や掲示物の多言語対応も効果的です。

また、定期的な面談やコミュニケーションの場を設けることで、信頼関係を築くことができます。チームビルディングの一環として、社内イベントを企画するのも良いでしょう。

ハラスメント防止とダイバーシティ推進

国籍や文化の違いによるハラスメントを防止するため、明確な方針を定めましょう。就業規則にハラスメント防止の項目を追加し、社員への周知徹底が必要です。

また、ダイバーシティ推進の一環として、多様性を尊重する企業文化を育むことが重要です。企業内での啓発活動や意識改革に取り組みましょう。

外国人社員のための職場環境づくり

外国人社員が働きやすい環境を整えるため、休憩室の設備や食事面での配慮などを検討しましょう。宗教的な背景により、食事や休暇の取り方が異なる場合もあります。

また、メンター制度を導入し、先輩社員が業務や生活面でのサポートを行うことで、早期の職場定着が期待できます。

まとめ・結論

外国人採用手続きを正しく理解し、適切な労務管理と職場環境の整備を行うことで、多様な人材が活躍する企業を築くことができます。法令遵守や不法就労リスクの回避はもちろんのこと、文化的な違いを尊重し、外国人社員の定着支援に取り組むことが重要です。

本記事で紹介したポイントを踏まえ、外国人採用を成功させ、組織の成長につなげていきましょう。