近年、自動車整備業界では人手が不足しており、その解決策の一つとして外国人整備士の採用が注目されています。この記事では、外国人整備士を採用する具体的な方法や手順、成功事例を読みながら分かりやすく解説します。

外国人整備士の採用を進めるにあたって、人手不足の解消だけでなく、業務の効率化や新たな技術・視点の導入が可能になります。ぜひ最後までお読みいただき、次のステップに活かしてください。

外国人整備士が増えている背景

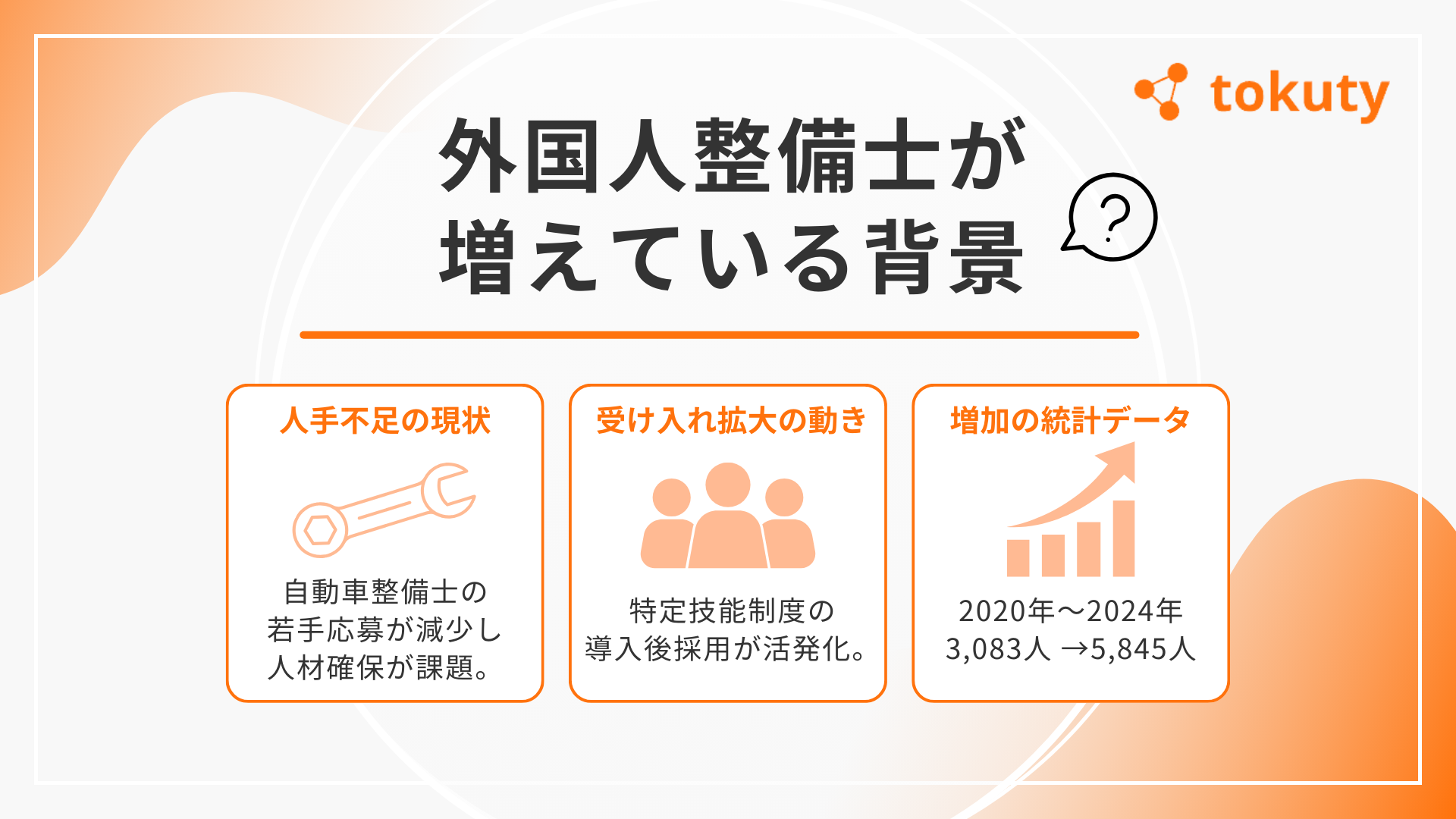

このセクションでは、外国人整備士が増加している背景について、業界の現状から受け入れ動向、そして具体的な数値データを交えて解説します。外国人整備士が増えている理由を知ることで、企業側の採用判断にも役立つ内容となっています。

それでは、まず自動車整備業界の現状や労働環境の厳しさ、次に外国人労働者の受け入れ拡大の動向、さらに統計データに基づいた外国人整備士の増加について見ていきましょう。

自動車整備業界の人手不足の現状

近年、自動車整備業界では人手不足が深刻な課題となっております。厚生労働省の2023年3月発表のデータによれば、国内全体の自動車整備士数は約35万人ですが、その中でも若手整備士の求人応募が激減している状況です。

また、整備士の不足により、一部の地域では整備や代替作業に頼るケースが増えており、各出張事業所の対応力が試される状況です。 さらに、求人市場においても整備士の応募数は伸び悩みでおり、従来の採用手法だけでは十分な人材確保が実現しています。

まずは背景から、新たな人材確保の手段として外国人士の採用を検討する企業が増えており、実際に導入へ踏み切る動きも見られる整備ようになっています。

外国人労働者受け入れ拡大の動き

次に、政府の取り組みと企業側の採用戦略の変化により、外国人労働者の受け入れが拡大している現状について解説します。2019年に導入された「特定技能制度」をきっかけに、多くの企業が外国人採用を積極的に進められました。

また、地方自治体や業界団体も、外国人労働者の受け入れを支援するセミナーや研修プログラムを実施するなど、受け入れ環境の整備が進んでいます。

どの制度の整備や企業の改革意識が進むことで、外国人労働者の採用環境は必ず整いつつあり、自動車整備業界においても外国人整備士の採用が拡大する大きな課題となっています。

外国人整備士増加の統計データ

最後に、具体的な統計データをもとに外国人整備士の増加傾向を詳しく解説します。令和元年度以降、厚生労働省が公表した「外国人雇用状況」のデータによれば、外国人整備士の数は2020年の約3,083人から2024年には約5,845人に達しており、増加傾向にあります。

さらに、同省の資料によると、外国人整備士を受け入れている事業所数も、2020年の約1,091事業所から2024年には1,850事業所近くに増加していることが明らかになっています。

また、各都道府県ごとの統計を見ると、都市部だけでなく地方圏においても外国人整備士の需要が高まっており、地域によっては全体の整備士数の20%以上を外国人が占めるケースも確認されているようです。

このように、外国人整備士の増加は業界における重要な潮流となっており、今後もその傾向は続くと予測されています。

参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和2年10月末現在)

参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)

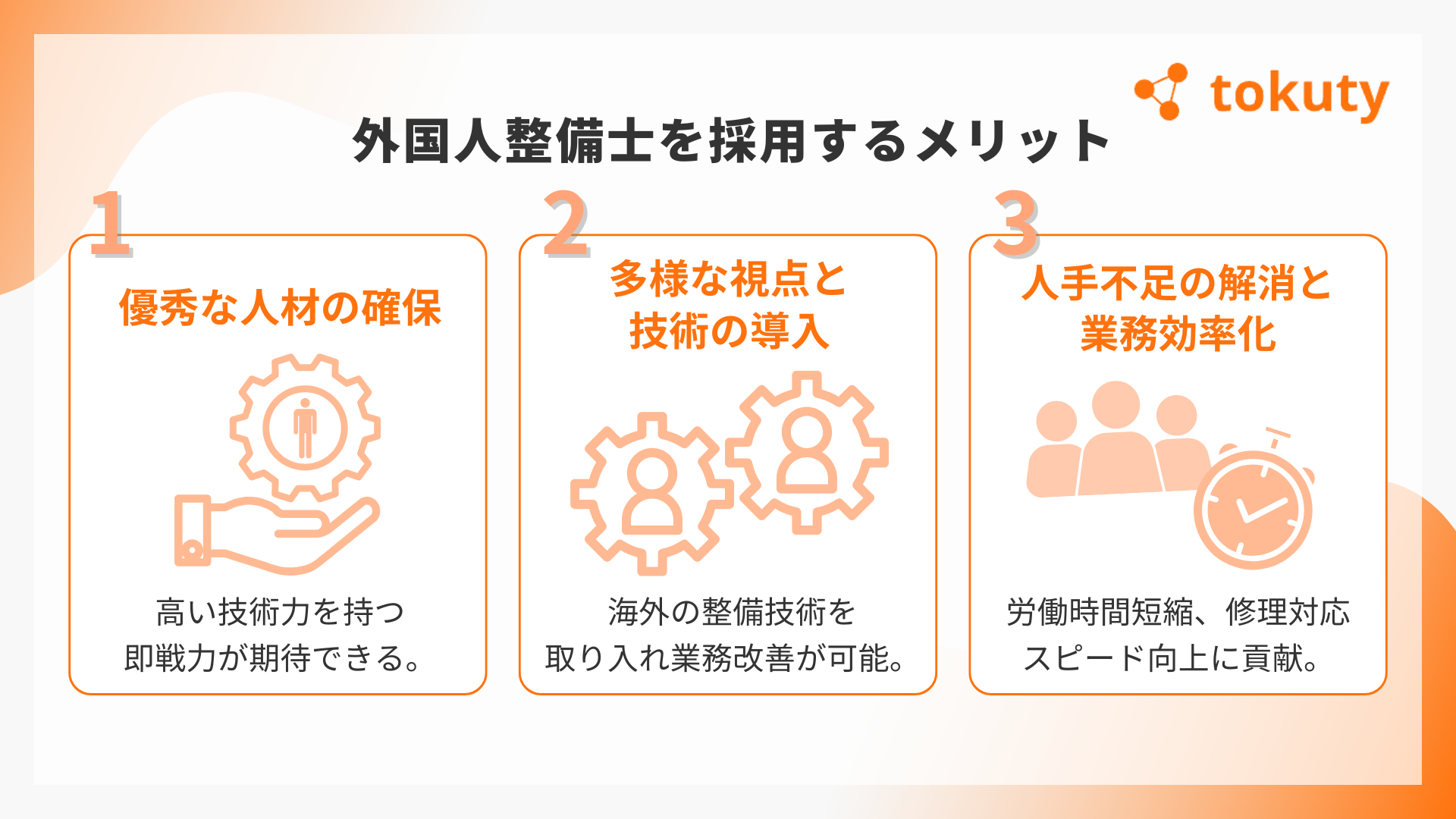

外国人整備士を採用するメリット

ここでは、外国人整備士を採用する具体的なメリットについて、優秀な人材の確保、多様な視点および技術の導入、そして人手不足の解消による業務効率化という観点から解説します。採用のメリットを正しく理解することで、企業はリスクを最小限に抑えつつ、成長戦略を見直すことが可能になります。

優秀な人材の確保

外国人整備士は、母国で既に高い技術力や専門知識を身につけていることが多く、即戦力としての期待が高いです。

例えば、特定技能制度に基づき採用された外国人整備士は、入国前の技能評価試験を合格しており、基礎的な整備技術はもちろん、故障診断や高度な分解整備もこなすことができます。

また、外国人労働者の中には、日本での技術習得を目標とし、日々自己研鑽を続ける意欲的な人材も多く存在します。これにより、既存のスタッフと協働しながらスキルを高め、チーム全体の技術レベル向上にも寄与します。

結果として、優秀な外国人整備士の採用は、短期間で業務力を底上げし、競争力を向上させるための有効な手段として評価できます。

多様な視点と技術の導入

外国人整備士は、異なる文化や国の技術を背景にしており、その経験は自社の技術革新に大きな刺激を与えます。多様な視点を取り入れることで、従来の業務フローや技術的なアプローチに新たな改善の機会が生まれやすいのです。

例えば、欧州や北米で採用されている最新の整備技術や管理手法を、外国人整備士が日本の現場に持ち込み、それを自社独自のカスタマイズを通じて展開する事例があります。これにより、企業は国際的な技術動向を取り入れ、市場での競争優位を確立することができるのです。

人手不足の解消による業務効率化

自動車整備業界では、深刻な人手不足が長年の課題となっていました。外国人整備士を採用することで、この問題の大幅な解消が期待できます。

また、人手不足が原因で労働時間が長くなり、休暇が取りにくくなることで、従業員のモチベーション低下や安全面でのリスクが生じていました。外国人整備士の労働力充実が進むことで、これらの問題が解消され、全体の業務効率が向上しています。

例として、関東のある自動車整備工場では、外国人整備士の採用後に生産稼働率が上がり、一件あたりの修理対応時間が短縮されたという実績があります。これにより、顧客満足度の向上にも貢献しました。

このように、人手不足の解消による業務効率化は、企業の生産性向上や従業員の労働環境改善に直結します。外国人整備士の採用は、非常に有効な戦略と言えるでしょう。

外国人整備士の採用方法と手続き

ここでは、外国人整備士を採用するために必要な方法と手続きについて詳しく説明します。採用の流れを正しく理解し、適切なビザ申請や必要な手続きを踏むことで、円滑な採用が可能になります。

以下では、在留資格の取得方法とビザ申請の流れ、採用プロセスのステップ、そして法的手続きとコンプライアンスについて詳しく説明していきます。

関連記事:【自動車整備分野】特定技能外国人の人材要件・雇用する際のポイントを解説!

在留資格申請とビザの取得

外国人整備士を採用する際、彼らが日本で合法的に働くための在留資格とビザの取得が必要です。一般的には「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格が活用されるケースが多いです。

具体的な流れとしては、まず候補者が母国で必要な技能評価試験に合格し、採用内定を得ます。その後、入国管理局に対してビザ申請が行われます。法務省が発表した最新のガイドラインによれば、必要書類や審査期間は平均して1.5ヶ月程度です。

また、在留資格申請の際には、企業側が労働条件が日本人と同等である旨の証明や、就労予定先の詳細、さらに採用契約書など複数の書類が求められます。これにより、入国管理局は申請書類の内容が適正であるかを審査します。

そして、ビザが発行され入国許可が下りると、外国人整備士は日本に入国し、正式に就労を開始します。これらのチェックポイントをしっかりと押さえることが、成功のカギとなるでしょう。

採用プロセスのステップ

採用プロセスのステップは、①求人募集、②面接、③内定、④ビザ申請と複数の段階に分けられます。まず企業は、自社の求人媒体や海外向けの求人サイトを活用し、募集広告を出します。

次に、応募者との面接を実施し、技術力や日本語能力、コミュニケーション力などの評価を行います。面接時には、採用担当者が外国人労働者へのサポート体制についても十分に説明することが重要です。

その後、内定者が決定されると、契約書の取り交わしや労働条件の正式な決定が行われます。日本の法令に基づいた労働契約の締結は、後のトラブル防止にも直結するため、詳細に確認することが求められます。

最後に、内定を確定した後はビザ申請へと進み、入国管理局の審査を経て、正式に日本での就労が開始されます。全体のプロセスは、従来の国内採用と比べて若干の手間がかかりますが、事前に手続きの流れを把握することでスムーズに進行できるでしょう。

法的手続きとコンプライアンス

外国人整備士の採用にあたっては、日本の法令や労働基準法、入国管理法など、関連する規定の遵守が必須となります。特に在留資格の確認や労働契約の内容、給与支払方法などは厳しく審査されるポイントです。

企業は事前に、法務部門や専門のコンサルタントと連携し、適切な法的手続きを進める必要があります。例えば、厚生労働省が2021年に改定した労働基準法では、外国人労働者も日本人と同等の労働環境を提供する義務が明文化されています。

また、労働者派遣法や外国人雇用に関するガイドラインでは、採用後の定期的な研修や職場内のコンプライアンス教育も推奨されています。これにより、外国人整備士が職場で安心して働ける環境が整備され、結果として企業全体の生産性向上につながるでしょう。

結論として、法的手続きやコンプライアンスの遵守は企業のリスク管理の基盤であり、正確な知識と徹底した準備が外国人整備士採用の成功に直結すると言えます。

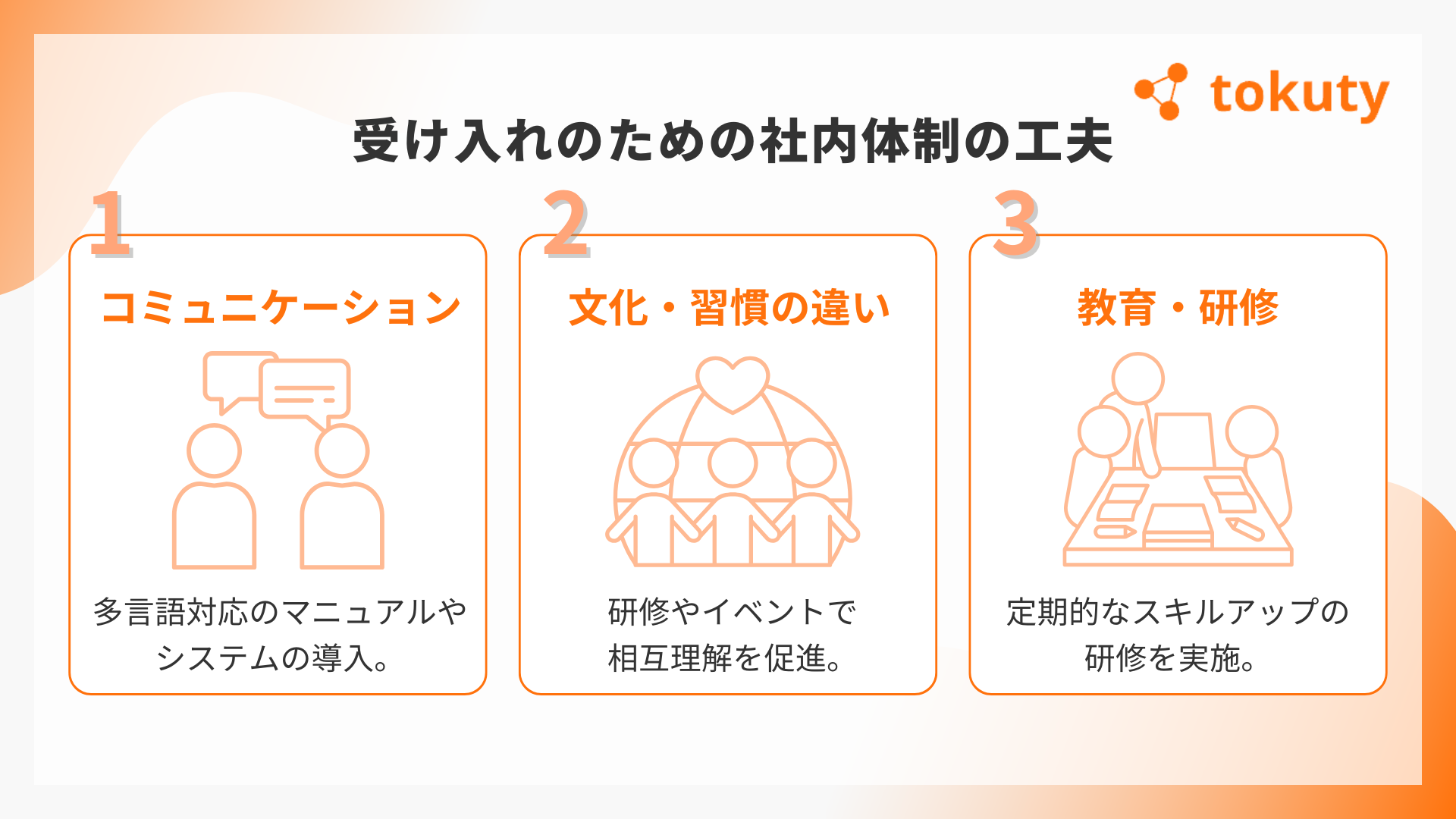

外国人整備士受け入れのための社内体制に工夫

このセクションでは、外国人整備士を円滑に受け入れるための社内体制の整備方法について解説します。具体的には、コミュニケーション手法、文化差への対応、そして教育・研修プログラムの充実がポイントとなります。

外国人整備士が新しい環境にスムーズに適応できるよう、社内体制を事前に整えておくことが極めて重要です。各社での具体的な取り組み例を交えながら、必要な体制の構築方法を説明していきます。

コミュニケーション方法の工夫

外国人整備士と円滑なコミュニケーションを図るためには、言語の壁を越える工夫が不可欠です。例えば、社内で外国語対応のマニュアルや掲示板を設け、必要な情報を多言語で提供する取り組みが進められています。

実際に、ある大手自動車整備工場では、英語や中国語を含む多言語対応の内部システムを導入し、外国人スタッフとの意思疎通が向上したという報告もあります。

さらに、定期的なミーティングや現場でのワークショップを開催することで、互いの意見交換を促進し、信頼関係を築くことが大切です。簡単な挨拶や連絡方法の統一など、日々の小さな工夫が、全体の業務効率に大きく影響するのです。

効果的なコミュニケーション手法は、外国人整備士をチームの一員として迎え入れるための、基礎となる重要な要素であると言えるでしょう。

文化・習慣の違いへの対応策

外国人労働者との連携において、文化や習慣の違いは避けられない課題です。企業は、こうした違いを理解し、相互にリスペクトし合える環境作りに努める必要があります。具体的には、文化紹介の研修や相互理解を深めるイベントの開催が有効です。

また、日常の業務連絡や指導方法においても、相手の文化的背景を考慮した表現を心がけることが求められます。例えば、冗談や比喩表現など、文化依存の強いコミュニケーションは避け、明確かつシンプルな言い回しを用いるようにすると良いでしょう。

文化や習慣の違いに対する理解と配慮が、職場全体の雰囲気を改善し、外国人整備士の長期的な定着に寄与する重要な対応策となります。

教育・研修プログラムの整備

外国人整備士が早期に業務に慣れるためには、充実した教育・研修プログラムの整備が不可欠です。企業は、新人研修だけではなく、定期的なスキルアップ研修や安全教育のプログラムを設けることで、技術力を持続的に向上させる環境を整える必要があります。

また、多国籍なスタッフが参加するグローバルトレーニングプログラムを実施することで、異文化交流を通じた相互理解が深まり、チーム全体の士気向上にもつながります。こうした取り組みは、外国人整備士の定着率向上にも寄与するとともに、全体の業務品質の向上につながるとされています。

計画的かつ継続的な教育・研修プログラムの整備は、企業が外国人整備士を効果的に活用するための重要な戦略となります。

まとめ

本記事では、外国人整備士の採用方法と増加の背景、さらには採用するメリットや具体的な手続き、そして受け入れのための社内体制の構築について詳しく解説しました。

採用にあたっては、在留資格やビザの適正な手続き、そして法的コンプライアンスを確実に守ることが必要です。また、コミュニケーション方法の工夫や文化の違いに対する配慮、充実した教育・研修プログラムの整備など、社内体制の構築も成功の鍵となります。

企業がこれらのポイントをしっかりと押さえることで、外国人整備士の採用は業務効率の向上、技術革新の促進、さらには顧客満足度の向上に大いに貢献するでしょう。

国際化が進む現代の社会において、外国人労働者の活用は単なる労働力補充だけでなく、企業の成長戦略として欠かせない要素となっています。

今後、外国人整備士の採用に関するニーズはさらに高まると予測されます。事前準備をしっかり行い、法的障壁や社内の受入れ体制を整備することで、企業はグローバルな人材活用による競争優位の確立と持続的な成長を実現することができるでしょう。