日本の漁業は、食文化の基盤を支える重要な産業ですが、近年深刻な人手不足に直面しています。この問題は漁業の持続可能性を脅かし、地域社会や経済にも大きな影響を与えています。

本記事では、漁業における人手不足の現状とその原因を詳しく分析し、具体的な解決策を紹介します。

漁業従事者の高齢化や若手の参入意欲の低下が主な要因となっており、これに対する対策が急務です。持続可能な漁業を実現するためには、労働環境の改善や若手育成プログラムの充実、外国人労働者の積極的な受け入れなどがが求められます。

この記事でわかること

この記事では、日本の漁業における人手不足の現状と原因を理解し、外国人労働者の受け入れることによるメリットや、気を付けることを知ることができます。

漁業における人手不足の現状

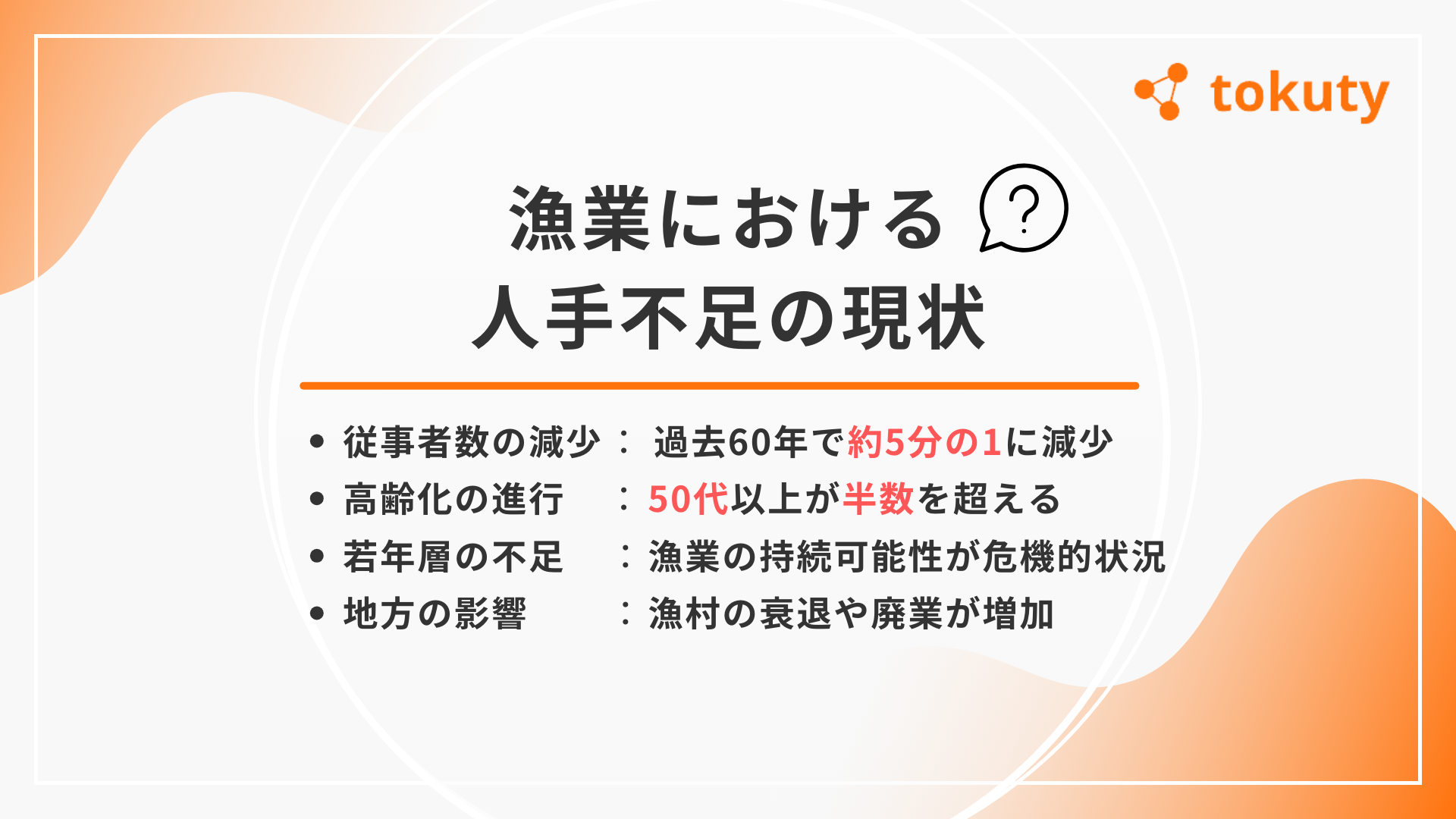

日本の漁業従事者数は過去60年で約5分の1に減少しており、人手不足が深刻化しています。この現状は漁業の継続と地域経済に大きな影響を及ぼしています。

政府の統計によると、2019年の漁業就業者数は約144,740人で、1961年の699,200人から大幅に減少しています。また、漁業従事者の高齢化も進んでおり、50代以上の高齢者が全体の半数を超えています。若年層の参入が不足しているため、漁業の持続可能性が危ぶまれています。

地方漁業地域では特に人手不足が深刻で、漁村の衰退や漁業の廃業が相次いでいます。これにより、地域コミュニティの維持や伝統文化の継承にも影響が出ている状況です。

参照:水産庁

地方漁業地域での人手不足の深刻さ

地方漁業地域では、都市部に比べて新規参入者が少なく、漁業の継続が困難になっています。特に、過疎化が進む地域では漁業従事者の不足が顕著で、漁業の形態自体が変わりつつあります。

地域コミュニティの衰退も人手不足と密接に関連しており、漁村の維持が難しくなっています。漁業関連施設の閉鎖や漁業の廃業が相次ぎ、地域経済に悪影響を及ぼしています。

このような状況では、漁業の技術継承や伝統文化の維持も難しくなり、地域のアイデンティティが失われる恐れがあります。地方漁業地域の人手不足は、漁業の問題を超えて地域全体の持続可能性に影響を与えています。

さらに、地方漁業地域ではインフラ整備や教育機会の不足も人手不足の要因となっており、若者が漁業に興味を持つ機会が限られています。このため、地方漁業地域での人手不足は、漁業の持続可能性のみならず、地域社会全体の活力にも関わる問題となっています。

高齢化と漁業従事者の減少

漁業従事者の高齢化は、日本の漁業における深刻な課題です。多くの漁業者が定年退職を迎え、新たな若手の参入が不足しています。

高齢化が進む中で、漁業従事者の後継者不足が顕在化しており、漁業の継続が困難になっています。若手の漁業参入率が低くなっているため、漁業の規模や生産量が減少しています。

また、漁業の技術継承も課題となっており、若手が漁業のノウハウを習得する機会が減少しています。このため、漁業の効率性や生産性にも影響が出ており、漁業全体の競争力が低下しています。

高齢化に伴い、漁業従事者の健康問題も増加しており、労働力の減少をさらに加速させています。漁業は身体的な負担が大きいため、高齢者にとっては厳しい労働環境となっており、若手の参入が一層困難になっています。

漁業の人手不足の原因

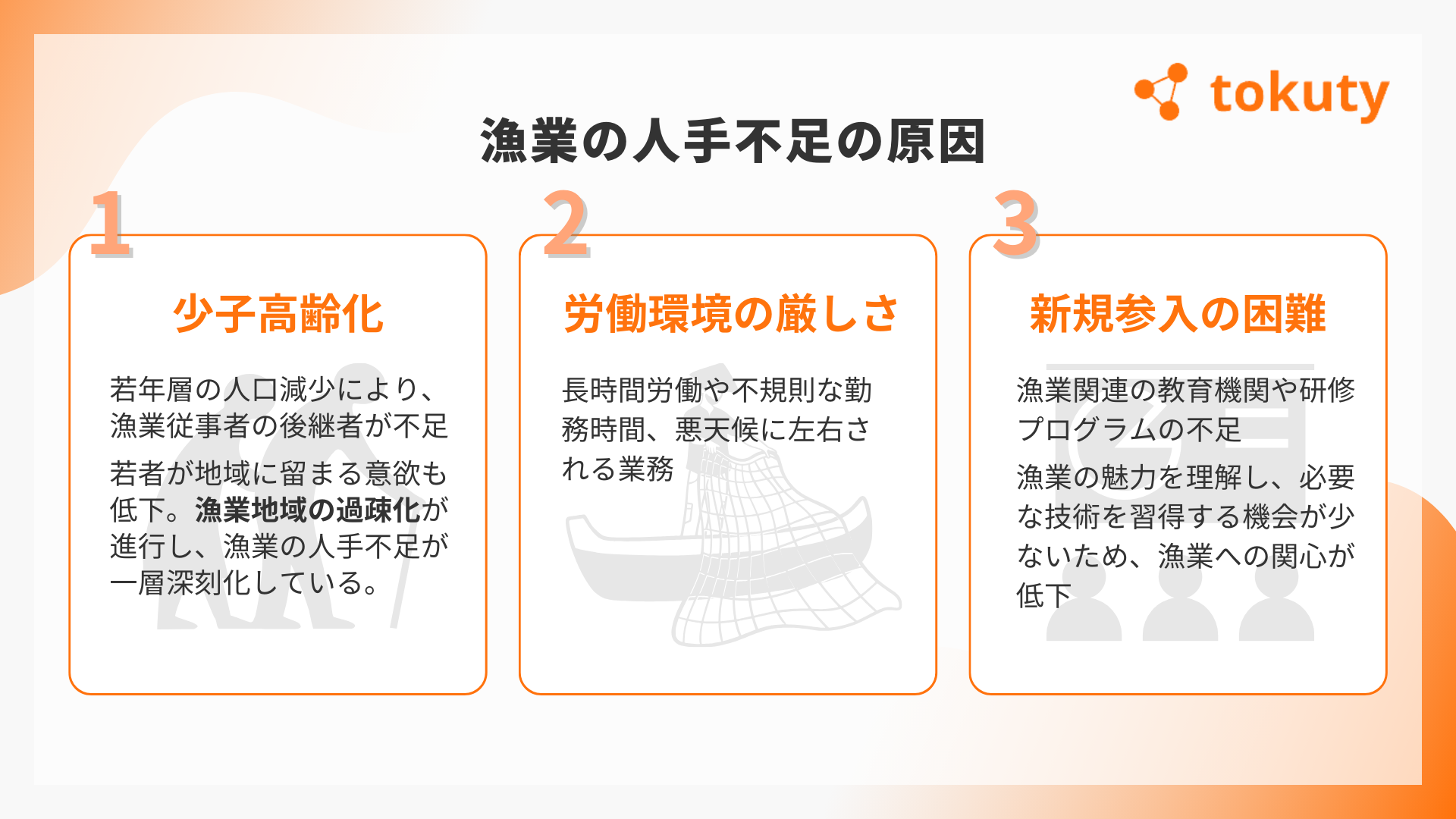

漁業の人手不足は、複数の要因が絡み合って発生しています。主な原因として、少子高齢化、過疎化、そして漁業の労働環境の厳しさが挙げられます。

少子高齢化による労働力供給の低下

日本全体で進行する少子高齢化は、漁業における労働力供給の低下を招いています。若年層の人口減少により、漁業従事者の後継者が不足し、漁業を継続することが難しくなっています。

少子高齢化が進む中で、若者が漁業に対する興味を持つ機会が減少しており、結果として漁業への新規参入者が少なくなっています。また、少子高齢化により、漁業従事者の高齢化が加速し、さらに労働力が不足するという悪循環に陥っています。

政府の統計によると、若年層の漁業参入率が低く、漁業従事者の平均年齢が高まっています。このため、漁業の持続可能性が危ぶまれており、対策が急務となっています。

さらに、少子高齢化は漁業以外の産業にも影響を与えており、若者が地域に留まる意欲も低下しています。これにより、漁業地域の過疎化が進行し、漁業の人手不足が一層深刻化しています。

漁業の労働環境の厳しさと新規参入の困難

漁業は「3K(きつい・きたない・危険)」の労働環境として知られており、その厳しさが人手不足の一因となっています。長時間労働や不規則な勤務時間、悪天候に左右される業務など、漁業従事者にとって負担が大きい職場環境が、新規参入者を遠ざけています。

また、漁業は高度な技術と知識が要求されるため、見習い期間が長く、新しい人材を育成するための時間とコストがかかります。これにより、漁業に興味を持つ若者が減少し、漁業への参入障壁が高くなっています。

さらに、漁業関連の教育機関や研修プログラムの不足も、新規参入の障害となっています。若者が漁業の魅力を理解し、必要な技術を習得する機会が少ないため、漁業への関心が低下しています。

このような労働環境の厳しさと新規参入の困難さは、漁業業界全体の人手不足をさらに悪化させています。漁業従事者の生活の質を向上させるための労働環境改善が求められています。

特定技能制度を活用した外国人労働者の採用

外国人労働者の受け入れが、人手不足解消の鍵として期待されています。

特定技能制度により、漁業分野でも外国人労働者の受け入れが可能となりました。2021年12月時点で3,488人の外国人が漁業分野で就労していますが、5年間で最大9,000人の受け入れが予定されています。彼らは漁業に関する技能試験に合格しており、即戦力として活躍が期待できます。

特定技能制度とは

特定技能制度は、2019年に導入された新しい在留資格です。人手不足が深刻な14分野での外国人労働者の受け入れを可能にしました。漁業もその一つであり、1号と2号に分類されています。

特定技能1号は、一定の専門性・技能を持ち、日本で就労する労働者を対象としています。最長5年間の在留が可能です。特定技能2号は、より高度な技能を有し、無期限の在留が可能で、家族の帯同も許可されます。

この制度により、漁業の労働力不足を補充でき、労働者の生活支援も課題となっています。漁業者は労働環境を整備し、外国人労働者の定着率を高めることが求められます。

外国人雇用で漁業の人手不足を解消するメリット

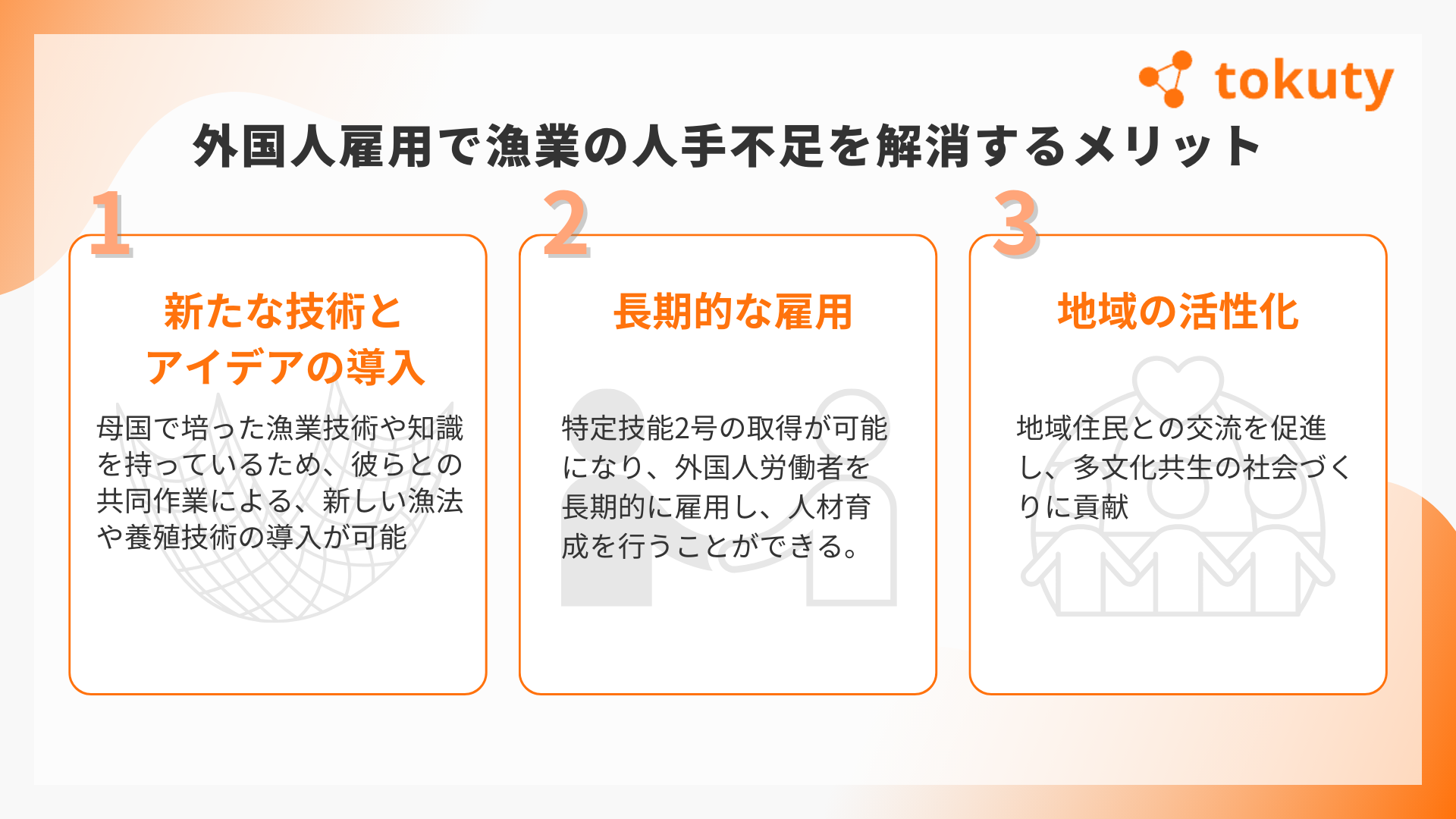

外国人労働者の雇用は、漁業の人手不足を解消するを解決するほかに、以下の3つのメリットが挙げられます。

新たな技術とアイデアの導入による漁業の活性化

外国人労働者の持つ独自の技術や視点は、日本の漁業に新しい風をもたらします。

外国人労働者は母国で培った漁業技術や知識を持っているため、彼らとの共同作業により新しい漁法や養殖技術の導入が可能となります。例えば長崎県のある養殖業者では、インドネシア人材を採用し、新たな養殖技術の導入に成功した事例があります。

これにより、生産性の向上や品質の改善が図られています。外国人労働者の多様なアイデアは、漁業の活性化に大きく貢献します。

長期的な雇用で漁業の未来を支える

外国人労働者の継続的な雇用は、漁業の持続的な発展に寄与します。

特定技能2号の取得が可能になったことで、外国人労働者を長期的に雇用し、人材育成を行うことができます。高齢化が進む漁業業界において、若い外国人労働者の存在は貴重です。

彼らを次世代のリーダーとして育成することで、技術の継承や革新が期待できます。また、外国人労働者が漁業の未来を担うことで、業界全体の活性化にも繋がります。

文化交流による地域の活性化

外国人労働者との文化交流は、地域社会に新たな活力をもたらします。

外国人労働者の受け入れは、地域住民との交流を促進し、多文化共生の社会づくりに貢献します。漁業体験や地域イベントに参加することで、地元住民との相互理解が深まります。

また、彼らが母国に日本の漁業や地域の魅力を発信することで、観光客の増加や地域ブランドの向上が期待できます。文化の多様性は、地域の活性化に不可欠な要素となっています。

漁業の人手不足解消に向けた外国人雇用の注意点

深刻な漁業の人手不足解消に向けた外国人労働者の雇用ですが、いくつかの注意点があります。

法令遵守と適切な労働環境の整備

外国人を雇用する際、法令遵守と労働環境の整備は最も重要なポイントです。

まず、労働基準法や社会保険に関する法令を確実に遵守する必要があります。賃金や労働条件は、日本人と同等以上でなければなりません。過去1年以内に、同種の業務で非自発的な離職者を出した企業は、新たな外国人雇用が制限される場合があります。

また、労働環境についても、安全で衛生的な職場を提供する義務があります。これらを怠ると、企業の信用失墜だけでなく、法的な罰則を受ける可能性もあります。

安全衛生教育の徹底とリスク管理

漁業は危険を伴う作業が多く、安全衛生教育の徹底は欠かせません。

外国人労働者に対しては、漁業特有の危険性や安全対策について、言語の壁を越えて理解してもらう必要があります。多言語での研修資料の用意や、必要に応じて通訳を手配するなどの配慮が求められます。

また、緊急時の対応や避難経路の周知、定期的な安全訓練の実施も重要です。これにより、労働者自身の安全を守るだけでなく、職場全体のリスクを低減することができます。

日本語能力の確認とコミュニケーションの促進

円滑な業務遂行には、外国人労働者の日本語能力とコミュニケーションが鍵となります。

特定技能制度では、日本語能力試験(N4以上)の合格が求められますが、現場で必要な言語力とはギャップがある場合もあります。採用時には、実際に日本語での会話を通じて業務に必要なレベルを確認することが重要です。

また、日本人スタッフとの良好な関係を築くためのコミュニケーション促進策や、日本語学習の支援を行うことで、職場の一体感を高めることができます。

関連記事:外国人の雇用って難しい?雇用時の注意点・ポイントを解説!

適切な支援体制と協議会への加入

外国人労働者が安心して働けるよう、適切な支援体制を整える必要があります。

住居の確保や生活に必要な情報提供、日本語学習の機会提供などは、企業の義務として支援計画を策定し実施する必要があります。

また、「漁業特定技能協議会」への加入も義務付けられており、受け入れ後4か月以内に手続きを行わなければなりません。協議会への参加は、外国人雇用に関する最新情報の取得や、業界全体での課題解決にも役立ちます。

外国人労働者の採用方法

外国人労働者を採用する方法は主に2つあり、1つ目は技能実習2号を良好に修了した外国人を採用する方法です。技能実習からの移行であれば、技能試験や日本語試験が免除され、スムーズな採用が可能です。

2つ目は、漁業技能測定試験と日本語試験に合格した外国人を新たに採用する方法です。しかし、漁業技能測定試験の合格者はまだ少なく、2024年12月時点で水産分野の特定技能就労者は3,488人(漁業2,127人、養殖業1,361人)にとどまっています。

ここからは、特定技能「漁業」での外国人採用手順について詳しく解説していきます。

参照:出入国在留管理庁|【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数

特定技能「漁業」での採用条件の確認

まず採用手順の第一歩は、特定技能「漁業」における外国人の採用条件を確認することです。

特定技能「漁業」で外国人を採用するには、候補者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

技能実習2号を良好に修了していること:漁業分野の技能実習を修了した外国人は、試験を受けずに特定技能に移行できます。

日本語試験と技能試験に合格していること:技能実習を修了していない場合は、「日本語能力試験N4以上」や「漁業技能測定試験」に合格する必要があります。

これらの要件を満たしているかを確認することで、適切な人材を確保する第一歩となります。

登録支援機関の選定と支援計画の策定

次に、特定技能外国人をサポートする体制を整えることが重要です。

特定技能で外国人を採用する企業は、以下の支援を提供する義務があります。

- 住居確保や生活オリエンテーションの実施

- 日本語学習の機会提供や相談・苦情への対応

しかし、これらの支援を自社だけで行うのは難しい場合が多いため、登録支援機関を活用することが一般的です。登録支援機関に委託することで、専門的なサポートを受けながらスムーズに支援体制を構築できます。

ビザ申請と入社までの手続き

最後に、ビザ申請から入社までの手続きを正確に行う必要があります。

具体的な流れは以下の通りです。

ビザ申請書類の準備と提出:

必要な書類を揃え、出入国在留管理局へ申請します。審査には1~3ヶ月程度かかることがあります。

在留資格認定証明書の取得:

許可が下りたら、外国人本人に通知し、母国でビザ発給の手続きを行ってもらいます。

入国後の受け入れと入社手続き:来日後は、労働契約の締結や社会保険の加入など、一般的な入社手続きを行います。

採用にかかる費用としては、人材紹介料が約30万円、在留資格申請費用が約10万円、登録支援機関への委託費用が月額約2〜3万円が目安です。

2024年12月末時点で、特定技能「漁業」で働く外国人は3,488人となっておりますが、今後も増加が見込まれています。

正確な手続きを踏むことで、企業と外国人双方にとって良好な雇用関係を築くことができます。

関連記事:【2025年最新版】外国人を採用する際の手続き・ポイントを解説!

まとめ

漁業の人手不足は深刻な問題ですが、外国人労働者の採用によって解決の糸口が見えてきます。特定技能制度の活用には一定の手続きと費用が必要ですが、長期的な視野で考えると経営の安定化につながります。

適切な手順を踏んで、外国人労働者の採用を検討してみてはいかがでしょうか。