近年、日本の企業では深刻な人手不足が問題となっています。その解決策の一つとして、フィリピン人特定技能者の受け入れが注目されています。しかし、具体的な手続きや費用、注意点について詳しくご存知でしょうか。

本記事では、フィリピン人特定技能者の受け入れに関するすべてを徹底解説します。これを読むことで、適切な手順でスムーズに採用を進めるための知識を得ることができます。

この記事で解決できること

本記事を通じて、以下の内容を理解することができます。

フィリピン人特定技能者を受け入れるメリットとデメリットを把握できます。

受け入れ手続きとその流れを具体的に理解し、手続き上の注意点も押さえられます。

採用にかかる費用の内訳やコストを抑える方法についても詳しく解説します。

これらの情報を活用し、適切な手順でフィリピン人特定技能者の受け入れを進めることが可能になります。

特定技能制度とは?

日本の深刻な人手不足を解消するために2019年4月に導入された特定技能は、新たな在留資格の一つとして注目を集めています。これまでの技能実習制度や、高度な技術力を持つ外国人向けの在留資格だけでは十分に対応できなかった分野において、より多くの外国人材を受け入れることを目的としています。

特定技能には、企業側は即戦力となる外国人を雇用しやすく、外国人側も日本での就労期間が延長できたり、より良い条件で働ける可能性があるなど、双方にとってメリットが存在します。

関連記事:在留資格「特定技能」の取得要件や特定技能外国人の受け入れまでの流れを解説

フィリピン人が活躍する主な職種・業種

フィリピン人特定技能者は、さまざまな職種・業種で活躍しています。特に、介護、建設、製造業、食品加工、外食産業など、人手不足が深刻な分野での需要が高いです。

介護分野では、思いやりの心と英語力を活かして高齢者とのコミュニケーションを円滑に行うことができます。また、建設や製造業では、若くて意欲的な人材が多く、体力を活かした業務に適しています。食品加工や外食産業では、チームワークを重視するフィリピン人の国民性が発揮され、職場の雰囲気を良好に保つ効果も期待できます。

このように、フィリピン人特定技能者は多岐にわたる分野で即戦力として期待されており、企業の人材不足解消に大きく貢献します。

関連記事:【2024年最新版】新たに4分野が追加!特定技能で就労可能な業種・職種を徹底解説

フィリピン人の特定技能者を受け入れるメリットとデメリット

フィリピン人の特定技能者を受け入れることで、企業は様々なメリットを享受できます。一方で、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、その両面について詳しく解説します。

フィリピン人材を採用するメリット

フィリピンは人口約1.1億人を誇り、その多くが若年層です。平均年齢は約26歳であり、若くて活力のある人材を確保しやすいのが特徴です。また、フィリピンでは英語が共用語となっており、高い英語力を持つ人材が多いです。これにより、コミュニケーションの障壁が低くなり、日本人スタッフとの意思疎通がスムーズに行えます。

さらに、フィリピン人は家族への思いが強く、安定した収入を求めて長期的に働く傾向があります。そのため、離職率が低く、企業にとっては重要な人材となり得ます。

加えて、文化的にも親日的であり、日本の社会や職場環境に適応しやすい点もメリットの一つです。

関連記事:フィリピン人の国民性や文化、雇用時に知っておきたい日本との違いや共通点を紹介

注意すべきデメリットとその対策

一方で、フィリピン人特定技能者の受け入れにはいくつかのデメリットも存在します。まず、手続きが複雑で時間がかかる点です。フィリピン政府との二国間協定に基づいた独自の手続きがあり、DMWやMWOといった機関への申請が必要です。

また、文化や習慣の違いから、職場内でのコミュニケーションに課題が生じる可能性があります。特に、日本語の理解度によっては業務上の指示が正確に伝わらない場合があります。

さらに、費用面での負担も考慮する必要があります。採用にかかる費用やサポート体制の整備など、初期投資が必要となります。これらのデメリットを解消するためには、専門の支援機関を活用することや、受け入れ態勢の整備、文化理解の促進などが重要です。

関連記事:外国人労働者受け入れの基礎知識を網羅!成功事例や注意点も合わせて解説

フィリピン特定技能者の受け入れ手続きと流れ

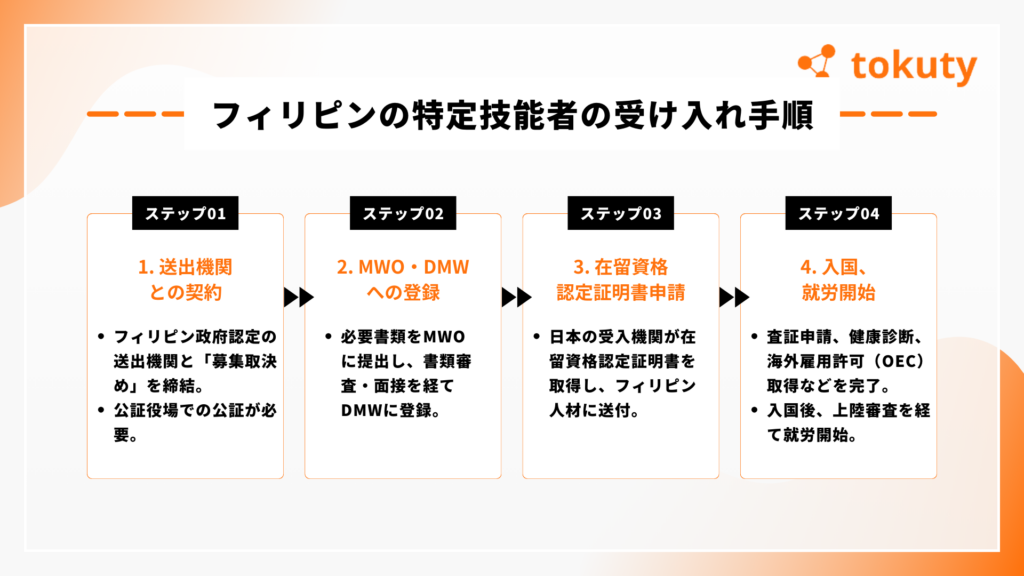

フィリピンから特定技能人材を受け入れる際には、日本とフィリピン両国での特別な手続きが必要です。以下に、その具体的な流れを詳しく解説します。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

フィリピン送出機関との募集取決めの締結

フィリピン人材を受け入れる第一歩として、フィリピン政府認定の送出機関と「募集取決め(Recruitment Agreement)」を締結する必要があります。これはフィリピンの制度上必須であり、日本の受入機関が直接人材を採用することは認められていません。

募集取決めは、日本の公証役場での公証が求められ、正式な契約として効力を持ちます。様式は在東京フィリピン大使館移住労働者事務所(MWO)のウェブサイトから入手可能です。また、フィリピン政府から提供された認定送出機関のリストは、出入国在留管理庁のホームページで確認できますので、信頼できる送出機関を選定しましょう。

参考:Licensed Recruitment Agencies

MWO・DMWへの書類提出と登録手続き

契約締結後、必要書類を準備し、MWOに郵送します。

提出書類には、労働条件を記載した雇用契約書のひな形や募集取決め、求人・求職票などが含まれ、所定の様式で作成する必要があります。MWOでの書類審査は、書類に不備がなければ15営業日以内に完了します。

その後、受入機関の代表者または委任された従業員がMWOで英語による面接を受けます(代理人による面接は不可)。審査・面接を通過すると、MWOから認証印が押印された書類一式と推薦書が送付されます。これらをフィリピンの移住労働者省(DMW)に提出し、受入機関として登録されます。

在留資格認定証明書の申請とフィリピン側手続き

受入機関は地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書を申請し、交付された証明書をフィリピン人材に送付します。一方、フィリピン人材は査証の申請や、出国前オリエンテーション(PDOS)の受講、DMW指定医療機関での健康診断を受けます。

また、海外雇用許可証(OEC)の取得も必要で、これはフィリピン出国時の出国審査で提示します。これらのフィリピン側の手続きは、在留資格認定証明書の有効期限が交付日から3か月であることに留意し、期限内に完了させる必要があります。

特定技能外国人の入国と就労開始

全ての手続きが完了したフィリピン人材は、日本到着時の上陸審査を経て、特定技能の在留資格が付与されます。

受入機関は、事前に作成した支援計画に基づき、住居の提供や生活サポートを開始します。また、労働者は住民登録や社会保険の手続きを行い、日本での就労を開始します。受入機関は、継続的なサポートを提供し、労働者が日本で安定した生活を送れるよう支援することが求められます。

フィリピン人特定技能者を採用する際の費用と内訳

フィリピン人特定技能者を採用する際には、さまざまな費用が発生します。ここでは、その具体的な内訳と目安となる金額について詳しく解説します。

初期費用の内訳

まず、採用時に一度だけ発生する初期費用について説明します。

登録手続き費用(MWO申請)

フィリピン人材を採用する企業は、フィリピン政府の移住労働者事務所(MWO)への登録が必要です。この際の手続き費用は約10万円となります。MWOへの登録は、フィリピン人労働者の保護と適正な雇用を確保するための重要な手続きです。

出国手続き費用(OEC申請等)

フィリピン人労働者が出国するためには、海外雇用許可証(OEC)の取得が必要です。この取得費用は15万~25万円が目安です。OECはフィリピン政府が海外労働者を保護するための制度であり、手続きにはフィリピン認定の送り出し機関が関与します。

ビザの申請費用(在留資格申請)

日本での就労には在留資格が必要で、その申請費用は約5万円です。書類の準備や申請手続きは専門的な知識が求められるため、多くの企業が行政書士や登録支援機関に依頼しています。

月々にかかる費用の内訳

次に、特定技能者の就労期間中に毎月発生する費用について見ていきましょう。

登録支援機関への支援委託料

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、法令で定められた支援を行う必要があります。これを登録支援機関に委託する場合、月々の支援委託料は1人当たり2万~3万円です。支援内容には生活オリエンテーションや日常生活でのサポートなどが含まれます。

送り出し機関への管理費

フィリピンからの労働者受け入れでは、送り出し機関への月々の管理費として約1万円が発生します。この費用は労働者のフォローアップや問題発生時の対応など、円滑な雇用関係を維持するためのサポートに充てられます。

年間で発生する費用の内訳

最後に、年に一度または必要に応じて発生する費用について解説します。

在留資格更新費用

特定技能1号の在留期間は最長1年で、更新が必要です。更新手続きにかかる費用は約3万円です。更新申請も初回と同様に手間がかかるため、専門家への依頼が一般的です。

フィリピン強制保険の更新費用

フィリピン人労働者はフィリピン政府が定める強制保険への加入が義務付けられており、年に一度更新が必要です。この保険料は約1万円で、労働者の安全と安心を確保するためのものです。

その他の費用

場合によっては、住居の初期費用や備品の購入費用などが発生することもあります。これらは労働者の給与から控除することも可能ですが、事前に明確な取り決めが必要です。

費用を抑えるための効果的な方法

費用を抑える方法として、複数の人材紹介会社や送り出し機関に見積もりを依頼し、比較検討することが挙げられます。

また、技能実習生からの転籍を活用することで、手続きや費用を一部省略できる場合があります。

さらに、受け入れ企業自身が直接採用活動を行うことで、人材紹介手数料を削減できますが、その場合は手続きに関する知識と労力が必要です。コストと手間のバランスを考え、最適な方法を選択することが大切です。

フィリピン人特定技能者との円滑な職場づくり

文化や習慣の違いを理解し、フィリピン人特定技能者が働きやすい職場環境を整えることは、離職率の低下につながります。ここでは、職場づくりのポイントを解説します。

フィリピンの文化・習慣とコミュニケーションのコツ

フィリピン人は、家族や仲間を大切にする国民性があり、明るく社交的です。コミュニケーションのコツとして、オープンな姿勢で接することが効果的です。

また、英語が通じるため、英語での基本的なコミュニケーションも有効です。日本語の習得に時間がかかる場合もあるため、言語サポートを積極的に行いましょう。

宗教的な背景も考慮し、宗教上の休暇や食事の配慮を行うことで信頼関係を築けます。

定期的な面談やフィードバックを通じて、相手の悩みや意見を聞く姿勢も重要です。

受け入れ企業が整えるべきサポート体制

受け入れ企業は、就業前の研修やオリエンテーションを実施し、職場のルールや安全指導を行うべきです。

また、生活面でのサポートとして、住居の確保や行政手続きの支援が必要です。銀行口座の開設や健康保険の加入手続きなど、日常生活に関わるサポートを提供しましょう。

さらに、相談窓口の設置や、多言語対応可能なスタッフの配置も、安心して働ける環境づくりに役立ちます。

これらのサポート体制は、トラブルの未然防止や、働きやすい職場環境の整備に直結します。

離職率を下げるための職場環境の整備

離職率を下げるためには、公正な評価とキャリアパスの提示が重要です。頑張りが正当に評価されることで、モチベーションの維持につながります。

また、コミュニケーションの活性化を図るために、社員同士の交流機会を増やす取り組みも効果的です。定期的な技能向上のための研修や、日本語教育の支援を行うことで、本人の成長意欲をサポートしましょう。

職場環境の整備は、企業全体の生産性向上にも寄与します。

今後の展望とフィリピン人材活用の可能性

政府の推計によると、日本の労働人口は2030年までに約650万人減少するとされています。これに対し、フィリピン人特定技能者の活用は有効な解決策の一つです。

今後、フィリピンとの連携強化や、受け入れ体制の整備が進むことで、さらに多くの分野でフィリピン人材が活躍する可能性があります。企業としては、早期に受け入れ態勢を整えることで、競争力を高めることができます。

また、多様な人材の活用は、新しいアイデアや視点の導入にもつながり、イノベーションを促進します。

フィリピン人特定技能者受け入れで企業の未来を切り拓く

フィリピン人特定技能者の受け入れは、企業の人手不足解消だけでなく、職場の活性化や新たなビジネスチャンスの創出につながります。

しかしながら、適切な手続きやサポート体制の整備が不可欠です。本記事で解説した手続きの流れや注意点、成功事例を参考に、受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。

フィリピン人材の活用は、多様性を取り入れた強い組織づくりの一助となります。今こそ行動を起こし、企業の未来を切り拓きましょう。