本記事では、農業分野における慢性的な人手不足の問題を解決するための外国人労働者受け入れ条件について、具体的な制度内容やメリット、手続きの流れを解説します。

外国人労働者の採用は、安定した労働力を確保し、生産性や組織の国際化を促進する手段として注目されています。農林水産省のデータによれば、農業分野における特定技能外国人数は、令和6年6月末時点で約2万8千人となり年々増加しています。

本記事を通じて、農家経営者や農業法人の人事担当者が、外国人労働者の雇用に必要な在留資格の種類や具体的な受け入れ手続き、雇用する際の注意点を体系的に理解できるように情報を提供します。

参照:農林水産省|農業分野の外国人材の受入れの状況(推移、国籍別)

この記事でわかること

本セクションでは、外国人労働者を農業分野で受け入れるために必要な知識や手続き、制度の活用方法について簡潔にまとめています。これにより、読者は制度の概要とメリット・デメリット、必要な準備について把握できます。

具体的には、農業の人手不足の現状、外国人労働者雇用のメリット、受け入れ条件、雇用手続きや注意点を解説し、外国人労働者の受け入れがどのように経営改善に貢献するかを学べます。

農業の人手不足の現状

このセクションでは、農業分野に蔓延する人手不足の背景や、その深刻な現状について要約し、農家経営者が直面する具体的な問題を紹介します。現状を正しく把握することで、適切な対策の必要性が明確になります。

人手不足が起きている背景

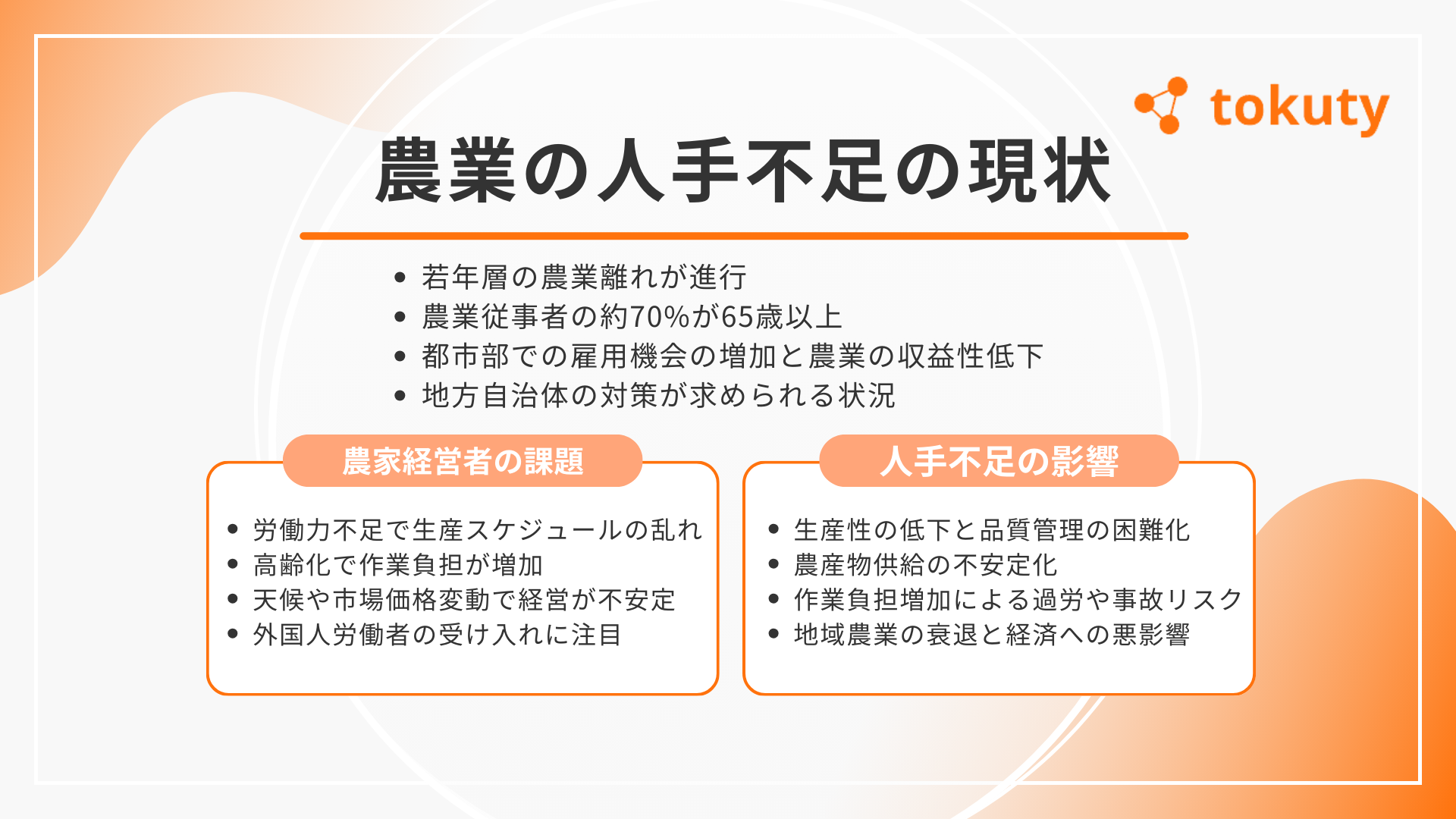

農業分野における人手不足の原因は、多岐にわたります。まず、国内の若年層の農業離れが進んでいることが大きな理由です。特に若年層の参入が著しく少ない状況です。

加えて、高齢化も深刻で、65歳以上の農業従事者の割合は約70%に達しており、体力的に厳しい作業をこなす人材の確保が困難となっています。

さらに、都市部での雇用機会の拡大や、農業の収益性が低い点も、若い世代が農業に魅力を感じにくい一因となっており、これらの背景から人手不足の状況が生まれているのです。

このような状況は、地方自治体が実施する地域振興策や、補助金・助成金の活用などの施策が求められるほど深刻です。

農家経営者が直面する課題

農家経営者は、日々の経営活動の中でさまざまな課題に直面しています。特に労働力不足は深刻な問題で、生産スケジュールの乱れや収穫の遅れを招き、収益に影響を及ぼす可能性があります。

また、農業従事者の高齢化が進む中、体力的に厳しい作業の負担が増し、日々の業務遂行に支障をきたすケースも少なくありません。

さらに、農業経営は天候や市場価格の変動、施策の変更など外部環境の影響を受けやすく、経営の安定が難しいという課題もあります。

こうした状況の中、安定した労働力の確保と経営基盤の強化が求められており、その解決策の一つとして外国人労働者の受け入れが注目されています。

人手不足がもたらす影響

人手不足は、農業全体の生産性低下や品質管理の難しさ、さらには農産物供給の不安定化という深刻な影響をもたらします。農家は市場競争力を失い、最終的には経営の継続すら危うくなるケースも少なくありません。

また、従業員一人当たりの作業負担が増すことで、過労や事故のリスクが高まり、職場環境の悪化につながることも指摘されています。さらに、長期的には地域全体の農業従事者が減少し、高齢化が進むことで、地域経済にも悪影響を及ぼす可能性があるのです。

これらの影響により、農家は新しい労働力の確保策を模索する必要があり、外国人労働者の受け入れが一つの有効な解決策として注目されています。

外国人労働者雇用のメリット

ここでは、外国人労働者を雇用することにより、農業分野で得られる具体的なメリットについて解説します。制度の活用によって得られる労働力の補充や経営安定の効果を幅広く紹介します。

外国人労働者の採用は、単に不足する労働力を補うだけでなく、生産性の向上や組織の国際化を促し、経営の安定化につながるため、多くの農家経営者にとって有望な選択肢となっています。

労働力不足の解消

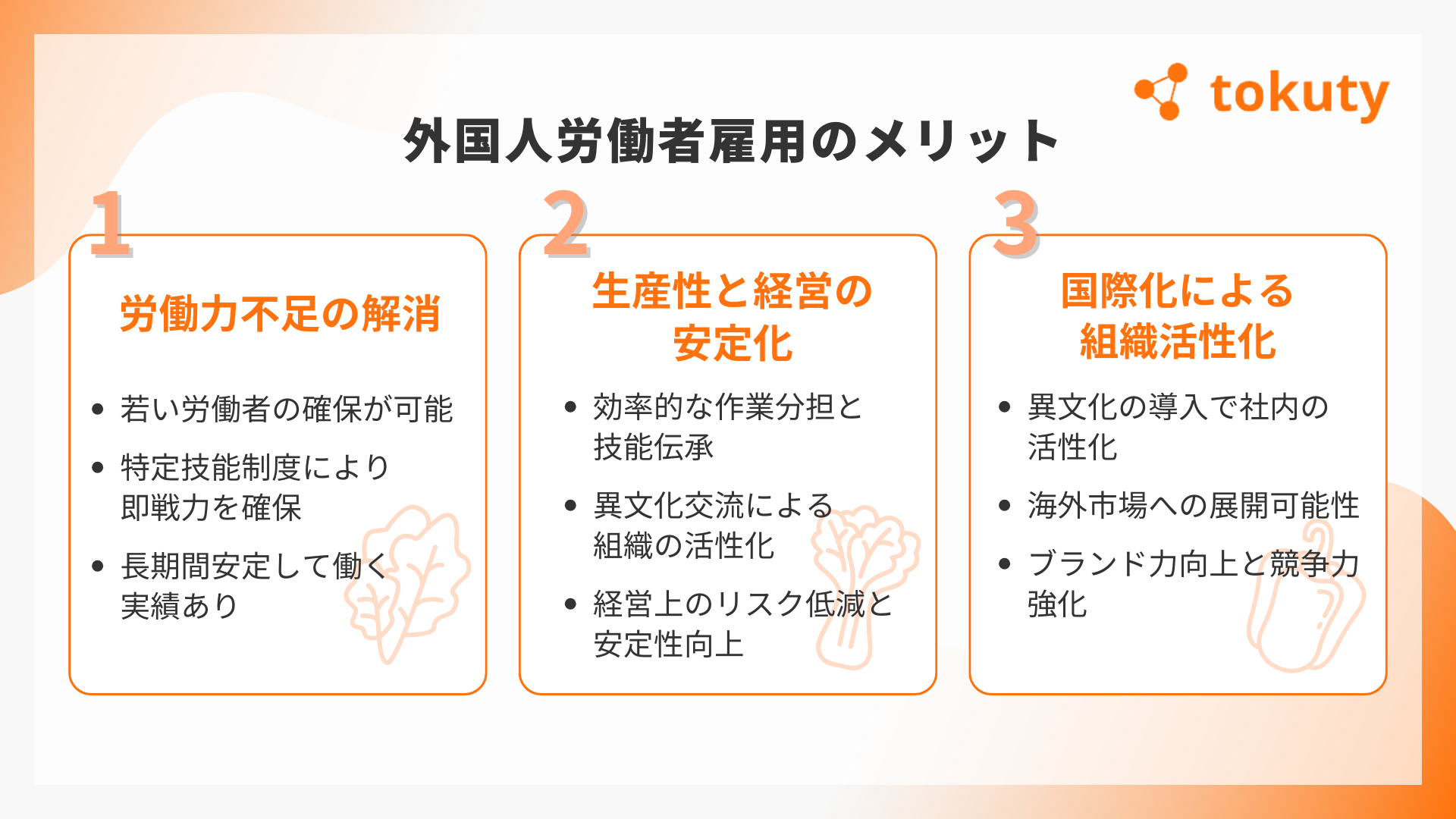

外国人労働者の採用は、農業分野における労働力不足を直接的に解消する大きなメリットがあります。日本国内の若者の農業離れと高齢化により、従来の求人活動だけでは十分な人材確保が難しい状況が続いています。

実際、農林水産省の調査によれば、農業従事者数は過去5年間で約39万人減少しており、この傾向は今後も続くと予測されています。外国人労働者の受け入れにより、即戦力となる若い労働者を確保でき、農作業の効率化が実現されるのです。

たとえば、特定技能制度を利用した外国人労働者は、厳格な技能と日本語能力試験に合格した者のみが採用対象となるため、一定の業務遂行能力が保証されます。

この点において、従来の人材採用に比べて安心感があり、労働現場の活性化につながります。さらに、外国人労働者は、労働環境や労働条件にも理解があり、長期間にわたって安定的に働くという実績も多く報告されています。

結果として、外国人労働者の受け入れは、単に職場への人材投入だけでなく、農業経営全体の安定性と発展性を高める重要な施策であると言えます。

生産性と経営の安定化

外国人労働者の雇用は、生産性の向上や農業経営の安定化に大きく寄与します。労働力不足を補うだけではなく、効率的な作業分担や技能伝承により、全体の生産性が向上するという具体的なメリットが報告されています。

また、外国人労働者の多くは、厳しい採用基準をクリアしているため、実務経験を持ち、現場で即戦力として活躍できる点が評価されます。

さらに、異文化交流が進むことで、従業員間の意識が高まり、組織全体の士気が向上する効果も期待できます。これにより、労働現場のトラブルを減少させ、経営上のリスクを低減する働きが見られるのです。

このように、外国人労働者の導入は、単なる労働力の補填にとどまらず、農業経営の効率性と安定性を向上させるための有効な手段であり、長期的に見ても経営改善に直結することが明らかです。

国際化による組織活性化

多様な文化やバックグラウンドを持つ外国人労働者が職場に加わることは、組織の国際化を促進し、その結果、社内のコミュニケーションや業務改善が活性化されるメリットがあります。

国際化が進むことで、従来の閉鎖的な組織風土から脱却し、世界情勢や最新技術の動向に敏感に反応できる体制が整います。

また、外国人労働者がもたらす異なる視点や技術は、農業の革新に寄与するだけでなく、今後の海外市場への進出など、経営戦略の幅を広げる可能性があります。

具体的には、外国語対応のマニュアルや教育プログラムの導入、国際展示会への参加などが進められており、企業全体のブランド力強化にもつながっています。

以上のように、国際化は単なる労働力の補充以上に、組織全体の価値向上と新たな成長戦略の構築に直接的な影響を与え、これからの農業経営において極めて重要な要素となるでしょう。

外国人労働者を受け入れる条件

次に、外国人労働者を雇用するために必要となる在留資格や制度、具体的な手続き・要件について説明します。これを正しく理解することが、スムーズな受け入れに向けた第一歩となります。

具体的には、「就労可能な在留資格の種類」「特定技能制度の活用方法」「受け入れに必要な要件と手続き」といったポイントを解説します。

就労可能な在留資格の種類

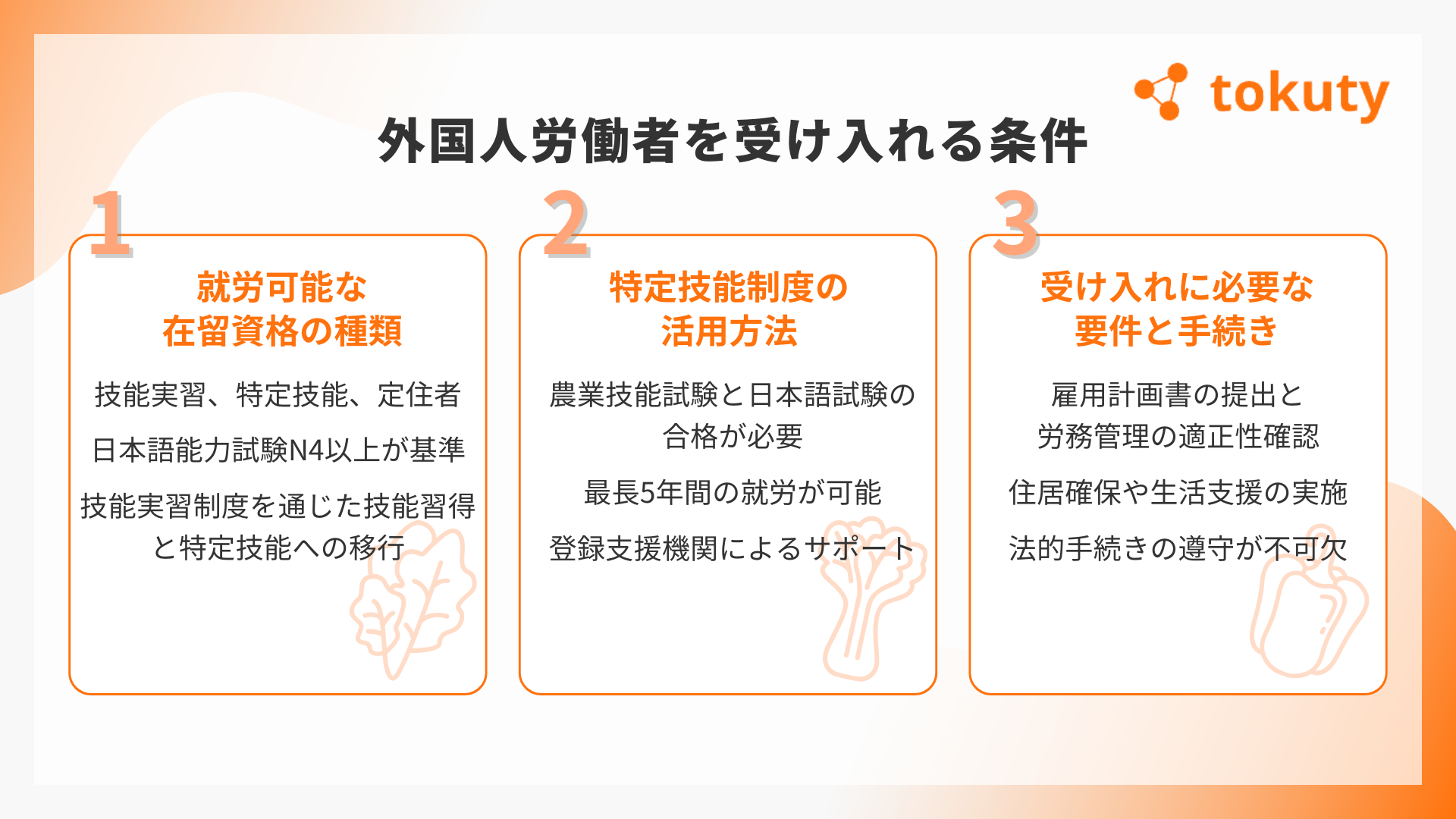

外国人労働者が農業分野で働くためには、適切な在留資格を保有している必要があります。主な在留資格としては、「技能実習」や「特定技能」、さらには「定住者」や「永住者」、「日本人の配偶者等」などがあります。

特に、近年では2019年に創設された特定技能1号が注目され、多くの農業法人が採用している実績があります。

農業分野での在留資格の取得条件には、一定の技能基準や日本語能力が求められ、例えば日本国際交流基金が実施する日本語能力試験N4以上のレベルが一般的な目安とされています。

また、技能実習制度では、実習1号から3号までの段階があり、実習2号や3号に進むことで、より高度な技術や知識を習得することが可能となるため、将来的には特定技能への移行も期待されます。

これらの制度は、最新の厚生労働省の発表(2023年6月)にも反映されており、外国人労働者の適正な受け入れが図られるよう、厳格な管理が実施されています。

結論として、外国人労働者が農業で安定的に就労するためには、各種在留資格の要件を十分に理解し、制度に合わせた準備が不可欠であり、これが受け入れの第一歩となります。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

特定技能制度の活用方法

特定技能制度は、2019年4月に創設され、農業を含む複数の産業分野で導入されています。この制度を活用することで、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を即戦力として受け入れることが可能になります。

具体的な活用方法としては、まず採用希望者が農業技能測定試験や日本語能力試験をクリアする必要があり、その結果に基づき在留資格が認定されます。

出入国在留管理庁のデータによれば、特定技能1号の場合、最長5年間の就労が許可されるため、長期的な労働力確保が実現される点が大きな魅力です。

また、受け入れに際しては、労働者の生活面や就労面の支援が義務付けられており、登録支援機関によるサポートが利用できます。

これにより、初めて外国人労働者を受け入れる農家でも、安心して制度を活用できる環境が整っており、実際に多くの農家で成功事例が報告されています。

関連記事:在留資格「特定技能」の取得要件や特定技能外国人の受け入れまでの流れを解説

受け入れに必要な要件と手続き

外国人労働者の受け入れに際しては、事前に複数の要件と手続きをクリアする必要があります。まず、農家側は入国管理局に対して雇用計画書の提出や過去の雇用実績を証明する書類の準備が求められます。これにより、労務管理の適正性が確認されるのです。

さらに、受け入れに際しては外国人労働者の日本での生活支援、例えば住居の確保や健康管理、就業後の定着支援など、さまざまなサポート体制を構築する必要があります。登録支援機関への委託や専門家のアドバイスを受けることで、手続きの円滑化が図られています。

受け入れに必要な要件と手続きは、法律に則った正確な対応が求められるものであり、これを怠ると不法就労などのリスクが生じるため、十分な準備と体制の整備が重要です。

外国人労働者雇用の手続き

このセクションでは、外国人労働者を実際に雇用するための具体的な手続きの流れについて説明します。計画の立案から書類の提出、在留資格申請、労働契約の締結まで一連のプロセスを解説します。

手続きの流れを正確に把握することで、初めての外国人雇用でもスムーズに進めることができ、結果として経営リスクの軽減につながります。

雇用計画の立案

外国人労働者雇用の第一歩は、明確な雇用計画の立案です。この計画には、雇用する人数、就労する業務内容、就労期間、給与体系、また生活支援などのサポート体制が詳細に記載されなければなりません。

計画段階では、現場の実情を踏まえた現実的な数字や作業分担を明確にすることが求められ、また、地域の行政機関や専門家からのアドバイスを受けることも推奨されています。

雇用計画の立案は、全体プロセスの基礎となる重要なステップであり、ここでの十分な準備がその後の手続きや業務運営の安定化に直結します。

在留資格申請と許可取得

在留資格申請は、外国人労働者を日本で就労させるための重要な法的手続きです。

各書類には、企業の雇用計画、労働条件、支援体制などが詳細に記載されており、これらの情報が十分に整備されているかどうかが申請の成否を左右します。

実際の申請手続きでは、入国管理局への提出後、審査が行われ、適正な基準を満たすと認定される流れとなります。

申請が認められれば、最長5年間の在留が許可されるなど、長期就労が可能となるため、外国人労働者の安定的な雇用につながります。

各地の登録支援機関が提供するサポートサービスを活用することで、申請手続きのハードルを下げ、迅速な許可取得が実現されています。

結論として、在留資格の申請と許可取得は、すべての外国人労働者雇用プロセスの中で最も重要な法的手続きであり、この段階での正確な対応が、後のトラブル防止と労働環境の安定に直結するため、徹底した対策が必要です。

労働契約の締結とサポート体制

労働契約の締結は、外国人労働者との間で明確な雇用条件を設定し、法令に則った労働環境を確保するための重要なプロセスです。

契約書には、労働時間、給与、福利厚生、就業場所、業務内容、契約期間などの基本事項が明示され、さらに、外国人労働者の生活面のサポートや日本語教育、健康管理なども含める必要があります。

また、労働契約締結後のサポート体制も不可欠です。多くの農家が、専任の支援担当者を設けるか、登録支援機関との連携によって、生活全般のサポートや就業後のフォローアップを行っています。

実際、サポート体制を強化した企業では、外国人労働者の離職率が低く、職場定着率が向上しているとのデータがあり、これが経営の持続性に寄与しているといえます。

労働契約の締結とその後のサポート体制の整備は、外国人労働者を安心して受け入れ、継続的に雇用するための基盤であり、このプロセスを確実に遂行することが経営安定化への第一歩となります。

外国人労働者雇用の注意点

ここでは、外国人労働者を雇用する際に留意すべき法令遵守、文化や言語の違い、定着支援などの注意点を詳しく解説します。これらの注意点を理解し対策を講じることで、トラブル発生のリスクを最小限に抑えることが可能です。

法令遵守と適正な労務管理、さらに異文化理解の促進は、外国人労働者の雇用成功のカギとなります。具体的な対策とともに解説します。

法令遵守とコンプライアンス

外国人労働者の雇用にあたっては、労働基準法だけでなく、在留資格に基づく法令規制や最低賃金法を厳守する必要があります。

実際、法令違反に対して厳しい罰則が科せられるケースが報告されており、企業側も定期的な内部監査を実施することで、コンプライアンスの徹底を図っています。

さらに、労働契約の内容や就業時間、休日、給与体系についても日本の法令に沿った内容でなければならず、外国人労働者にも平等な扱いをする必要があります。

こうした社会的責任を果たすことが、企業としての信用維持や、外国人労働者の安心感につながる重要なポイントです。

文化・言語の違いへの対応

外国人労働者との間で文化や言語の違いが生じることは避けられません。実際、コミュニケーションの不備による業務上のトラブルは、外国人労働者雇用における大きな課題の一つです。

日本語能力試験などを利用して一定以上の日本語能力を確認する一方で、必要に応じた日本語教育や、多言語対応のマニュアル作成が行われています。

さらに、文化の違いを理解し尊重するための社内研修や、同じ出身国の先輩によるメンター制度を導入することで、外国人労働者との円滑なコミュニケーションが促進され、職場全体の雰囲気が向上する効果が期待されます。

こうした取り組みは、企業内の多様性を尊重し、相互理解を深めるための重要な施策であり、結果として生産性の向上にも寄与します。

定着支援とサポート方法

外国人労働者の定着支援は、雇用開始後のフォローアップや生活面でのサポートを充実させることにより、離職率を低下させるために重要です。

多くの企業では、就業開始前のオリエンテーションや、日本文化の理解を深めるための研修、定期的な面談を通じて、労働者の不安を解消し、職場環境への適応を促進しています。

また、生活面での支援としては、住居の確保、健康管理、さらには地域コミュニティへの参加促進など、多角的なアプローチが取られており、これらのサポートが外国人労働者の安心感につながっています。

まとめ

本記事では、農業の人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れ条件や手続き、雇用のメリットと注意点について解説しました。農家経営者が制度を正しく理解し、適切な準備を行うことで、労働力不足の解消だけでなく、生産性向上や経営の安定化も期待できます。

具体的には、就労可能な在留資格の確認や特定技能制度の活用、確実な雇用計画の策定、在留資格申請、労働契約の締結といった各プロセスを適切に進めることが重要です。

また、法令遵守や文化・言語の違いへの対応、定着支援体制の構築も、円滑な雇用関係を築くうえで欠かせないポイントです。こうした取り組みを進めることで、外国人労働者の受け入れは単なる人手不足の解消にとどまらず、農業の国際化や新たな成長戦略にもつながります。

慢性的な人手不足と高齢化が進むなか、外国人労働者の受け入れは、日本の農業の未来を支える重要な一歩となるでしょう。