工場板金分野では、長年にわたって熟練作業者に支えられてきましたが、近年は高齢化と人手不足が深刻な課題となっています。こうした背景から、即戦力となる外国人材の受け入れが可能な「特定技能」制度への関心が高まっています。

本記事では、工場板金における特定技能制度の概要、対象となる業務内容、評価試験の内容、採用手続き、そして技能実習生からの移行方法まで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。

人手不足の解消だけでなく、現場の生産性向上や技能の継承にもつながる外国人採用。制度の仕組みや要件を正しく理解し、スムーズな受け入れにつなげていただければ幸いです。

このページでわかること

この記事では、まず特定技能制度の全体像と工場板金分野が対象となっている理由を明らかにします。そのうえで、外国人が特定技能1号として従事できる業務内容や、従事できない関連業務との違い、採用時に注意すべき点を丁寧に解説します。

さらに、技能評価試験や日本語能力試験の内容と受験の流れ、合格のポイントについても具体的に紹介します。

実際に外国人材を採用する際の手続きや必要書類、法令遵守のポイント、技能実習生から特定技能への移行方法までを網羅しており、企業がスムーズに受け入れを進めるための実務的な知識が身につきます。

「工場板金の現場に必要な人材を、確実かつ合法的に迎え入れるにはどうすればよいか」を知りたい方にとって、制度の理解から具体的な運用までを支える内容となっています。

工場板金における特定技能制度の概要

ここでは、外国人材の受け入れ制度である「特定技能」について、工場板金分野での適用状況や位置づけを解説します。工場板金は、金属を加工して製品や部品を製造する重要な工程であり、高度な技能を持つ人材の確保が求められています。

特定技能制度を活用することで、即戦力となる外国人を採用し、人手不足の解消と現場の安定化を図ることができます。

特定技能とは何か

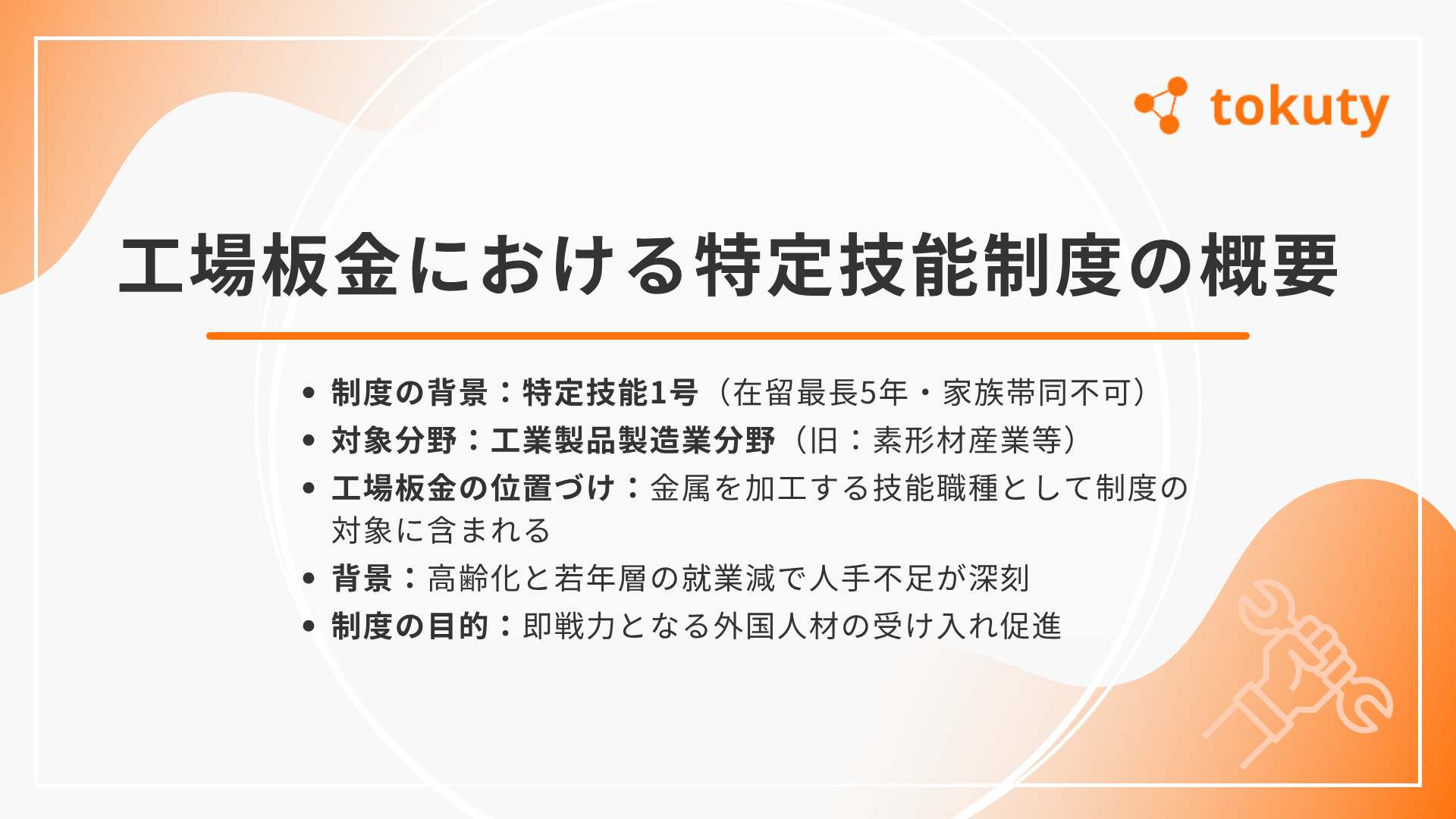

「特定技能」とは、日本の産業界における人手不足を背景に創設された在留資格で、外国人が一定の技能と日本語能力を有することを条件に、国内で就労できる制度です。2019年4月の制度施行以来、製造業・建設業・介護業など14分野で活用が進められています。

特定技能は「1号」と「2号」の2区分に分かれます。「特定技能1号」は最長5年間の在留が可能で、一定の技能試験と日本語試験に合格する必要がありますが、家族の帯同はできません。

一方、「特定技能2号」は、熟練した技能が求められる業務を対象とし、在留の更新や家族帯同が可能です。ただし、2025年6月時点では2号の対象分野は建設業と造船・舶用工業に限られています。

工場板金は、1号特定技能の対象分野である「素形材産業」に分類されており、即戦力となる外国人材の受け入れが可能です。

工場板金が特定技能の対象業務である理由

工場板金とは、金属の薄板を加工して部品や製品を製造する工程であり、自動車・家電・建築資材など、さまざまな分野の製造業を支える基盤技術のひとつです。近年では、高齢化や若年層の就業者不足により、現場では深刻な人手不足が続いています。

こうした状況を踏まえ、工場板金の業務は「素形材産業」の一部として、2019年4月に施行された特定技能制度の対象分野に含まれました。制度により、一定の技能と日本語能力を有する外国人材が、即戦力として現場で活躍できる環境が整えられています。

素形材産業との関係性

工場板金は、金属を切断・成形・組立・溶接などして製品や部品を作る業務であり、「素形材産業」という製造分野に分類されています。

2024年12月末時点で、特定技能1号在留外国人は283,634人に達しており、そのうち「工業製品製造業分野」(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)に従事している人材は45,183名といわれています。

この数字は、工場板金を含む素形材産業分野がすでに多くの企業で実績を持ち、安定的に外国人材を受け入れていることを示しています。また、2024年6月末に比べて全体人数は順調に増加しており、市場規模が拡大していることも読み取れます。

こうした実績は、企業が「他社が活用している」制度であることを確認しやすく、導入の後押しになります。今後も特定技能を活用して工場板金分野に新しい人材を迎える企業が増えることが期待されます。

参照:出入国在留管理庁|【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数

工場板金の特定技能で従事できる業務内容

特定技能制度では、工場板金における一定の作業に外国人材が従事できるよう制度設計がされています。このセクションでは、実際にどのような作業が対象となっているのか、また制度上従事が認められていない業務や注意点についても詳しく見ていきます。

特定技能で可能な工場板金の業務範囲

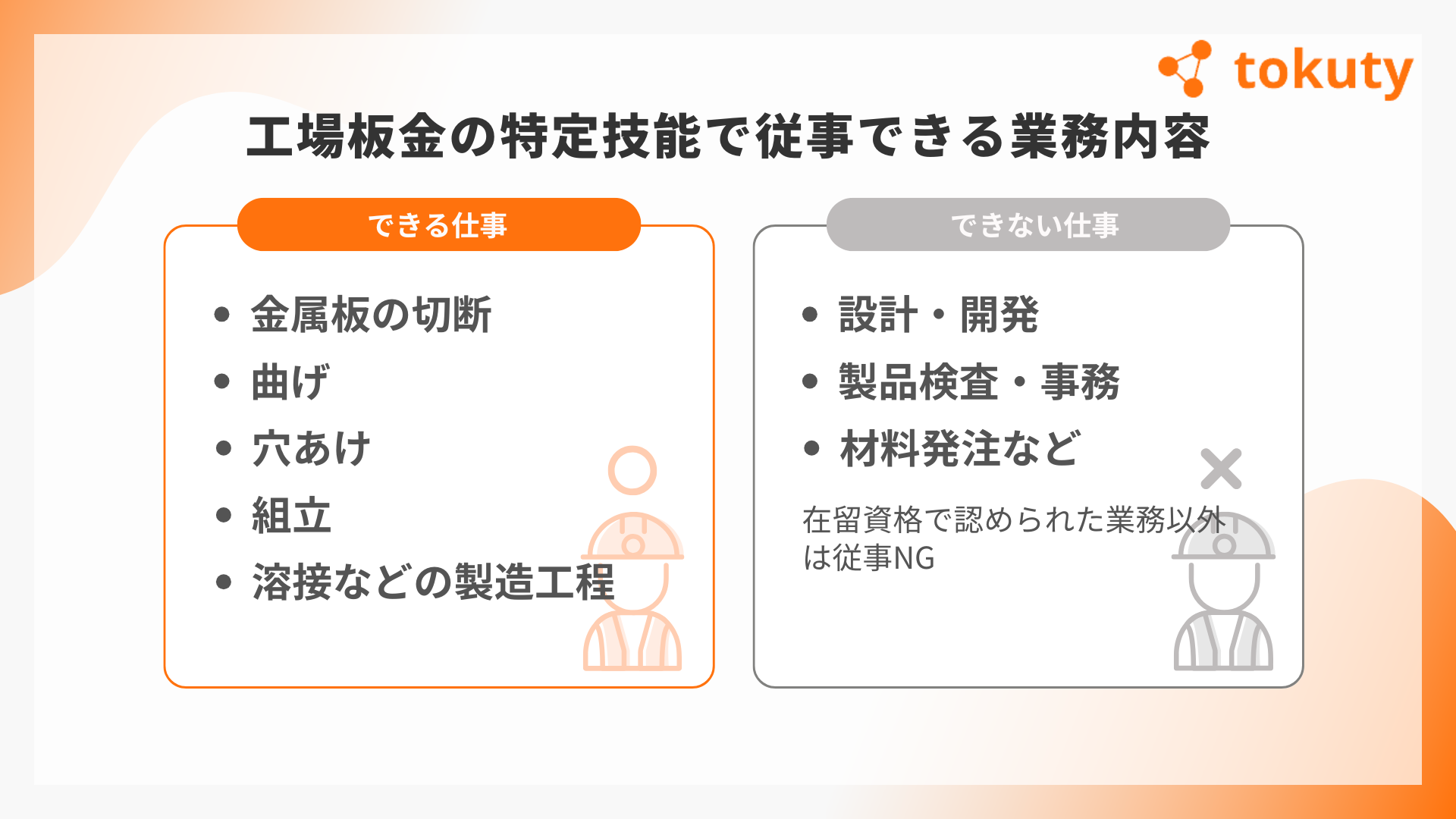

特定技能1号では、工場内での金属板の切断、曲げ、穴あけ、組立、溶接といった製造工程に従事することが認められています。これらは、板金部品を製品へと加工する上で欠かせない基本的な作業です。

例えば、自動車や建設機械、空調設備、家電製品など、さまざまな製品の一部として使われる金属部品の加工業務が対象です。こうした作業には、一定の専門知識や技能が求められるため、特定技能の評価試験によってそのレベルが確認されます。

対象業務と関連業務の違い

特定技能制度で従事できる「対象業務」は、制度上で明確に定義された作業範囲に限られています。工場板金の場合、主に板金の加工や組立といった“製造ラインの中核となる業務”が該当します。

一方で、設計、開発、製品検査、事務作業、材料の発注管理などは「関連業務」とされ、制度上は原則として従事できません。これらの業務は補助的な役割に分類されるため、特定技能の在留資格では就労が制限される点に注意が必要です。

企業として外国人材を採用する際は、実際の業務内容が対象業務に該当するかどうかを事前に確認し、業務内容の説明や契約書にも明記することが求められます。

制限事項と注意点

工場板金分野で特定技能外国人を受け入れる際には、制度上の制限や遵守すべきルールが複数存在します。まず、在留資格で認められている業務にのみ従事させることが大前提です。

制度に違反し、対象外の業務を任せた場合は、在留資格の取消や企業への罰則につながる可能性があります。

また、労働条件や処遇は日本人と同等以上であることが求められます。賃金だけでなく、労働時間、休暇、安全衛生、福利厚生といった面でも不利益がないよう配慮しなければなりません。

さらに、外国人が安心して働けるよう生活支援や日本語支援、相談窓口の設置など、受け入れ後のフォロー体制を整えることも重要です。これらは法務省のガイドラインや出入国在留管理庁の指導に基づいて、企業が計画的に取り組む必要があります。

特定技能試験の詳細と合格のポイント

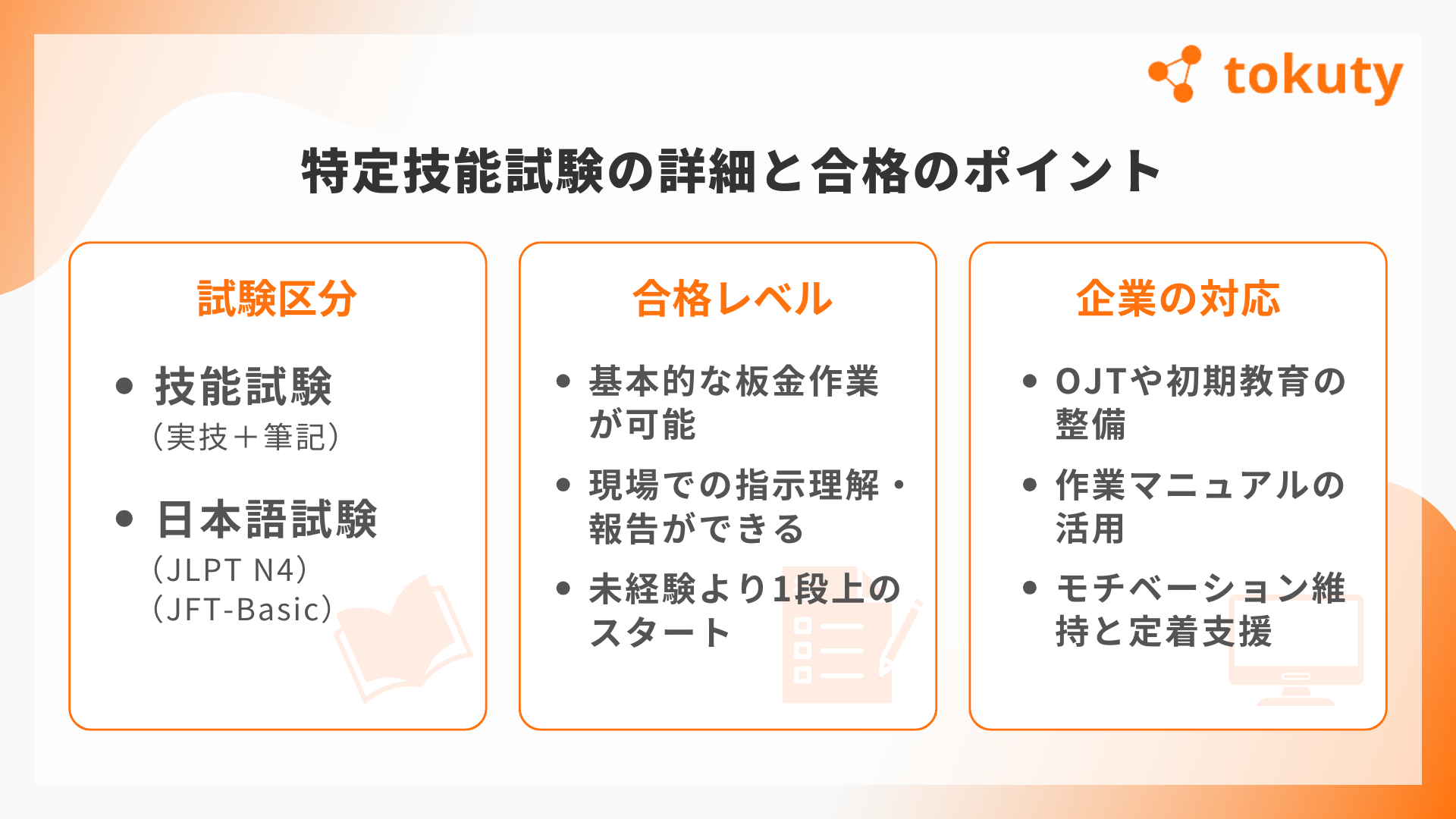

工場板金分野で特定技能1号の在留資格を得るには、「技能試験」と「日本語能力試験」の2つに合格する必要があります。

いずれも一定の基準を満たした人材であることを示すものであり、合格者は現場で即戦力となることが期待されます。ここでは、それぞれの試験内容やレベル感について、企業目線で分かりやすくご紹介します。

技能試験の評価基準と実務レベル

技能試験では、板金加工の基本工程に関する実務的な理解が問われます。具体的には、金属板の切断・曲げ・接合といった一連の工程における「安全確認」「手順理解」「道具の適切な使い方」などが評価対象です。

設計や高度な加工技術までは求められませんが、現場での軽作業や単純な加工業務にはすぐに対応できるレベルとされています。

試験は実技と筆記を含む形式で実施され、工具の使用経験があるか、指示された通りに加工を行えるかなど、基本的なスキルが確認されます。合格者は「未経験者」よりも一段上のスタート地点にあり、教育コストの削減にもつながります。

日本語能力の目安と現場対応力

日本語能力試験では、主に「JLPT N4」または「JFT-Basic」の合格が求められます。N4は「基本的な日本語の読み書き・会話が可能」な水準で、現場での「指示の理解」「簡単な報告」「日常会話レベルの意思疎通」ができることが前提です。

たとえば、「これ持ってきて」「ここを押さえて」「終わったら報告して」などの短い指示や、作業表・注意書き・安全標識の読み取りなど、業務に必要な日本語がある程度理解できるレベルといえます。

方言や専門用語には初期フォローが必要な場合もありますが、基本的な作業には問題なく対応可能です。

試験合格者=即戦力ではないが、基礎力あり

試験合格者は、未経験者よりも基礎的な知識や理解力が備わっているため、現場への早期定着が期待されます。ただし、職場ごとの作業手順や社内ルールへの慣れには時間がかかることもあるため、初期のサポートやOJT体制の整備が重要です。

「基本的な技術と日本語力を持った外国人材」として迎え入れることで、人手不足の解消だけでなく、現場の効率化にもつなげることができます。

工場板金分野での特定技能外国人の採用手続き

外国人を「特定技能1号」として工場板金業務に受け入れる場合、企業側には所定の採用手続きと支援義務があります。このセクションでは、採用から入国までの流れ、必要書類、そして法令遵守のポイントについて詳しく解説します。

採用から入国までの流れ

まず、対象者の選定後に雇用契約を締結し、「在留資格認定証明書交付申請」を地方出入国在留管理局へ提出します。この認定証明書が発行されると、本人が母国の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、日本へ入国するという流れになります。

この全体の手続きには、通常1〜3ヶ月程度かかりますが、申請の混雑状況や書類の不備などにより遅れる可能性もあるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

必要な書類と申請準備

主な提出書類は以下の通りです:

- 雇用契約書(日本語および翻訳)

- 支援計画書

- 企業の登記事項証明書

- 直近の決算書類

- 在留資格認定証明書交付申請書

また、企業が直接受け入れる場合は「登録支援機関」への委託が必要ない一方、自社で支援を行う場合はその実績や体制が問われるため、支援責任者の選任・社内マニュアルの整備も重要になります。

法令遵守と受け入れ体制の構築

特定技能外国人の受け入れでは、法令順守が非常に重要です。たとえば、日本人と同等以上の労働条件を確保すること、生活・職業支援を行うこと、出入国在留管理庁への定期報告を怠らないことなどが求められます。

仮に、支援の不備や違法就労が確認された場合、企業に対する罰則や受け入れ停止処分となることがあります。そのため、事前に制度を十分に理解し、専門家(行政書士など)と連携して進めることが推奨されます。

技能実習生から特定技能への移行方法

工場板金の業務に従事していた技能実習生が、特定技能1号へと在留資格を変更するケースは増加しています。このセクションでは、移行の条件や流れ、企業側にとってのメリットと注意点について解説します。

関連記事:建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

移行の条件と必要な確認事項

技能実習2号を良好に修了した場合、同じ業務区分であれば特定技能1号への移行が可能です。たとえば、素形材産業分野(工場板金を含む)での実習を終えていれば、評価試験(技能試験・日本語試験)が免除されます。

ただし、修了職種が特定技能の対象業務と一致している必要があります。対象業務の一致確認は、制度上の重要ポイントとなるため、必ず事前に確認しましょう。

移行のメリットと企業側の利点

試験免除により、手続きが比較的スムーズに進むことが最大のメリットです。また、既に現場に慣れた人材をそのまま雇用継続できるため、教育コストを抑え、即戦力としての活躍が期待できます。

さらに、技能実習制度に比べ、労働時間・業務内容の自由度が高くなり、本人のモチベーション向上にもつながるとされています。

手続きの流れと準備書類

移行にあたっては、以下の手順で在留資格変更許可申請を行います:

- 技能実習2号修了(修了評価試験合格)

- 雇用契約書・支援計画書の作成

- 在留資格変更許可申請書の提出(地方出入国在留管理局)

- 許可後、特定技能1号としての在留資格へ変更

必要な書類には、技能実習修了証明書、雇用契約書、支援計画書、会社情報を示す書類(登記簿・決算書など)が含まれます。

なお、制度の細部や審査要件は定期的に更新されるため、法務省や出入国在留管理庁の公式情報を常に確認して進めることが大切です。

まとめ

工場板金分野では、熟練技能者の高齢化と若手不足が進む中、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れが重要な選択肢となっています。本記事では、制度の概要や対象業務、試験内容、採用手続き、そして技能実習からの移行方法までを幅広く解説しました。

とくに、評価試験の内容や日本語要件を事前に理解しておくことで、即戦力となる人材を的確に採用することが可能です。また、技能実習からのスムーズな移行により、現場に慣れた人材を引き続き活用できる点も大きなメリットといえます。

今後も制度の運用が変化する可能性があるため、最新の法令やガイドラインを確認しつつ、企業としても受け入れ体制を整えることが求められます。外国人材との協働を成功させるために、制度への正しい理解と丁寧な対応を心がけましょう。