日本の製造業、とくに電子機器分野では、深刻な人手不足が続いています。少子高齢化による労働人口の減少、若手の製造業離れ、地方工場の人材確保の困難さなど、さまざまな要因が重なり、現場の生産性や納期対応力に影響を及ぼしています。

こうした課題を解決する手段として注目されているのが「特定技能制度」です。なかでも、電気機器組立て分野は製造業の中核を担う重要業務であり、即戦力となる外国人材の活用が期待されています。

本記事では、電気機器組立て特定技能に関する制度の概要から試験内容、技能実習からの移行手続き、そして企業が採用にあたって準備すべきポイントまでを徹底解説します。

「初めて外国人材の採用を検討している企業様」にもわかりやすいよう、制度の基本から実務に役立つ情報までを網羅しています。

国内外から優秀な人材を迎え入れ、貴社の製造ラインをより強化するために、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

本記事では、電気機器組立て分野における特定技能制度の仕組みや活用方法について、基礎から実践まで詳しく解説します。特定技能制度の概要や対象となる業務、試験の内容や受験方法に加え、技能実習生から特定技能への移行手続きについてもわかりやすく紹介します。

また、企業が外国人材を受け入れる際に注意すべき点や、円滑な採用・定着のための支援体制についても、実務的な観点から説明しています。さらに、実際に電気機器組立て分野で特定技能を活用して成功した企業の事例も取り上げ、採用戦略の参考になる情報を提供します。

これから外国人材の採用を検討している製造業の皆さまにとって、有益なヒントや実務知識を得られる内容となっています。

電気機器組立て特定技能制度の概要

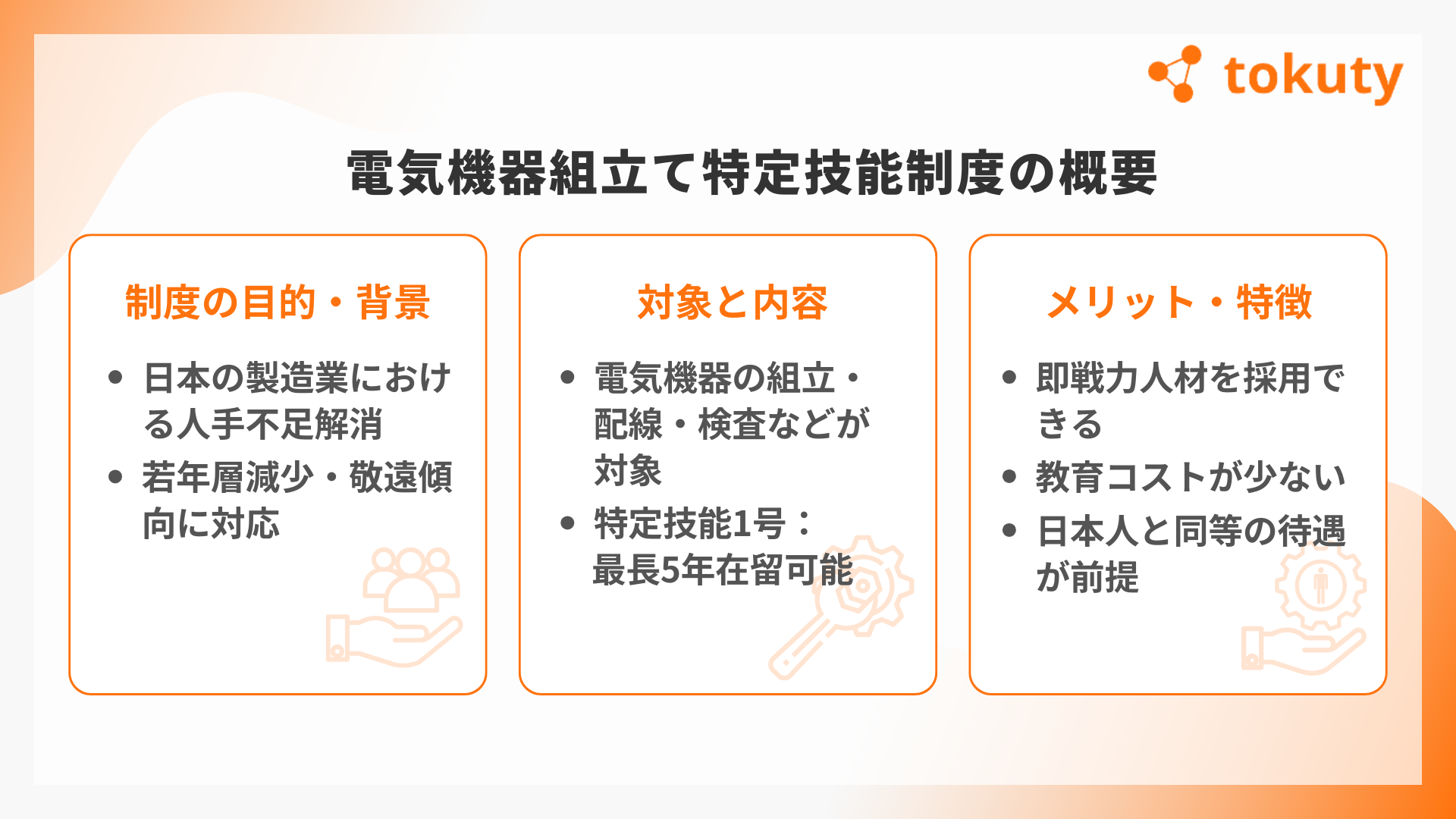

電気機器組立て分野は、家電製品、通信機器、産業用電子機器など、私たちの生活や産業を支える幅広い製品の製造に関わる重要な業種です。しかし近年、国内における若年層の減少や製造現場の敬遠傾向により、現場では慢性的な人手不足が深刻化しています。

こうした課題を受けて、政府は2019年に「特定技能制度」を創設し、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材の受け入れを可能にしました。電気機器組立て分野もその対象の一つであり、現場の即戦力となる外国人の採用が進んでいます。

この制度を正しく理解し、自社に合った人材確保につなげるためには、特定技能の仕組みや対象となる業務、必要な試験や手続きについて把握することが重要です。本章では、その概要についてわかりやすく解説していきます。

特定技能とは

特定技能制度は、2019年4月に開始された、外国人労働者が一定の技能と日本語能力を証明することで就労できる在留資格制度です。目的は、日本が直面する深刻な人手不足を解消するため、即戦力となる外国人材の受け入れを促進することにあります。

特定技能には「1号」と「2号」の2種類が存在しますが、電気機器組立て分野は「特定技能1号」に該当します。これは、一定の技能試験および日本語試験に合格した18歳以上の外国人が、最長5年間、日本国内で就労できる制度です。

この制度では、従来の技能実習制度と異なり、「育成」ではなく「即戦力としての労働力」として外国人を受け入れる点が大きな特徴です。したがって、受け入れ企業には日本人と同等の労働条件や待遇が求められます。

電気機器組立てのような工業製品製造業は、精密な作業を必要とする反面、継続的な人手不足に直面しており、特定技能制度の導入によって安定した人材確保と生産性の向上が期待されています。

制度により採用された外国人は、試験合格を通じて、すでに基礎的な知識と技能を持っており、入社後すぐに一定レベルの業務に従事することが可能です。

対象職種と業務内容

電気機器組立ての特定技能制度では、電気・電子機器の製造工程における「組立て作業」や「配線」、「検査」などの業務が対象となります。これらは、スマートフォンや家電製品、自動車部品、産業機器など、あらゆる電子製品の品質と安全性を支える重要な工程です。

具体的には、基板のはんだ付け、電子部品の取り付け、配線ケーブルの組立て、外装の組付け、動作チェックといった作業が含まれます。多くの作業は細かく繊細であり、高い集中力と正確性が求められますが、外国人材の多くは実習や試験を通じてこうした技能を習得しています。

特定技能1号としての就労が認められているのは、こうした実務能力を有する人材です。これにより、企業は即戦力となる外国人を確保でき、現場の作業効率化や品質維持、人材育成の負担軽減といった効果が期待されています。

工業製品製造業における特定技能の活用

p>電気機器組立てを含む工業製品製造業では、近年とくに人手不足が深刻化しており、生産ラインの維持や納期管理に支障をきたす企業も増えています。こうした状況の中、特定技能制度は即戦力となる外国人材を受け入れる有効な手段として注目されています。

特定技能1号の在留資格を持つ外国人は、技能試験と日本語試験に合格しており、基礎的な作業能力と職場内コミュニケーションの素地を備えています。そのため、初期の教育コストを抑えつつ、実際の現場で戦力化しやすい点が大きなメリットです。

実際に、法務省が公表した令和6年12月末時点のデータによると、電気機器組立て分野では8,094人の特定技能1号外国人が在留しており、同じ工業製品製造業に含まれる「機械金属加工」分野では36,067人が働いています。

これらの数値からも、製造業における外国人材の受け入れが広がっている実態が見て取れます。

参照:出入国在留管理庁【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数 (2024年12月末)

電気機器組立て分野の特定技能試験の内容と合格要件

電気機器組立て分野で「特定技能1号」の在留資格を得るには、所定の試験に合格することが必要です。本セクションでは、技能試験と日本語試験の概要、それぞれの出題内容や受験要件、合格後に期待される即戦力としての役割までをわかりやすく解説します。

特定技能評価試験の概要

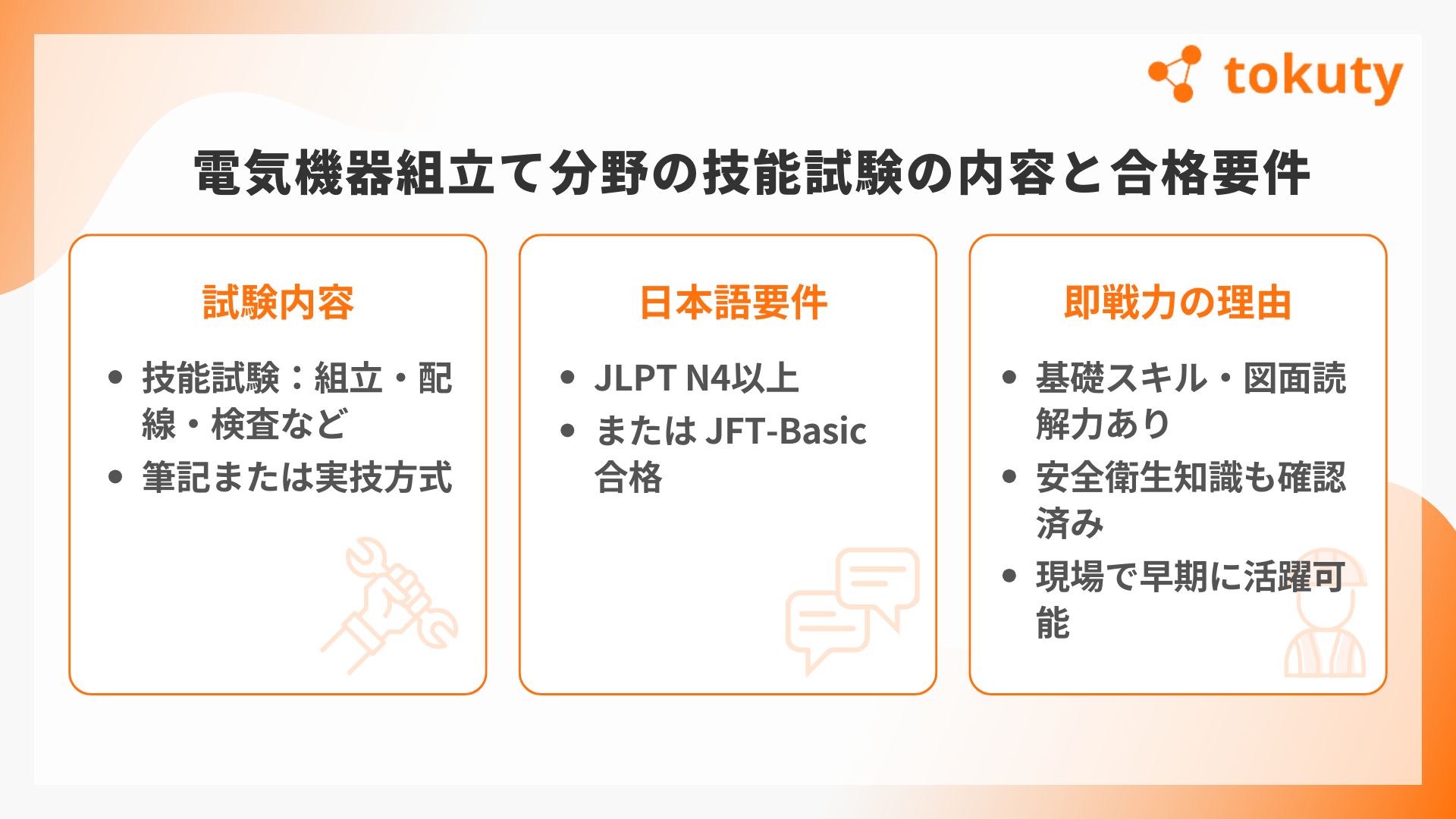

電気機器組立て分野で「特定技能1号」として在留するには、特定技能評価試験(技能試験)と日本語試験の2つに合格する必要があります。

評価試験では、電気機器の組立・配線・検査といった基本作業に関する技能と知識が問われ、実技試験または選択式筆記によって評価されます。

日本語能力要件

日本語能力は、職場での日常会話が可能な水準が求められます。通常は、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金の日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格が条件です。

これにより、外国人労働者が日本の現場で安全に作業できるレベルの言語力を担保します。

試験合格者は即戦力になるのか?

特定技能試験は、実務に必要な最低限の技能と知識を有しているかを確認するために設計されています。たとえば電気機器組立て分野では、配線図の理解、工具の正しい扱い、安全衛生の基礎知識など、現場作業に直結する内容が出題されます。

そのため、試験に合格した外国人材は、現場において一定の即戦力として期待できるのが特徴です。もちろん、配属先の製品や工程に応じたOJT(現場教育)は必要ですが、「ゼロから教える」必要がない点は大きなメリットです。

加えて、日本語能力N4相当の会話力も求められているため、現場での簡単な指示や報告にも対応できます。実際に多くの製造現場では、特定技能の人材が早期にチームへなじみ、生産性の向上に貢献しています。

技能実習生から特定技能への移行手続き

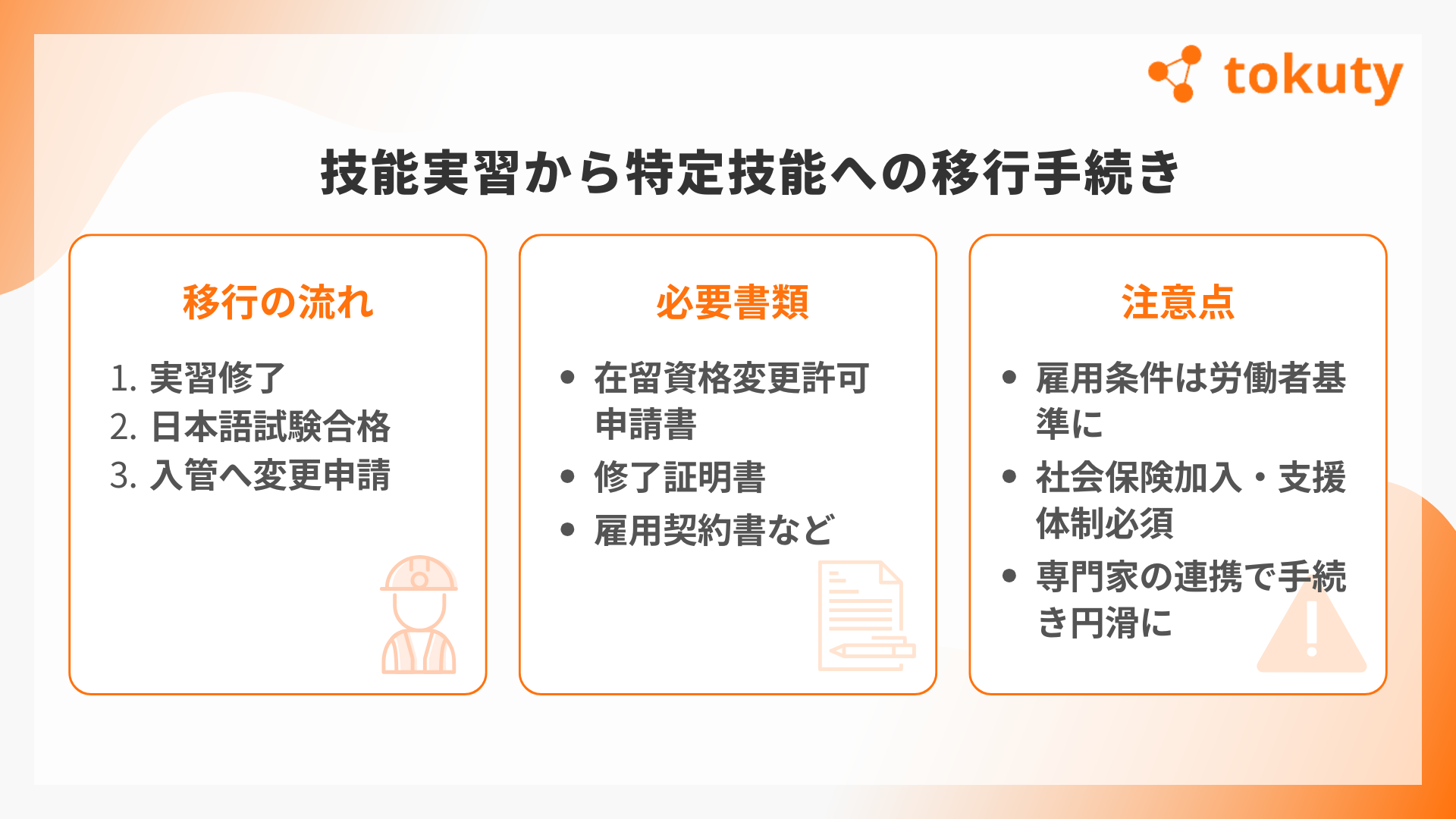

電気機器組立て分野では、技能実習を修了した外国人が「特定技能1号」へ移行するケースが多くあります。特定技能へ移行すれば、引き続き就労が可能になり、企業にとってはすでに教育済みの人材をそのまま戦力として活用できる大きなメリットがあります。

移行には、技能実習の修了と日本語試験(JLPT N4相当)の合格が必要です。技能試験は原則免除され、比較的スムーズな移行が可能です。

雇用契約や生活支援体制の整備など、新たな制度要件への対応は求められますが、人手不足解消の有効な手段として多くの企業に活用されています。

関連記事:【技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

技能実習からの移行は現実的な選択肢

電気機器組立て分野では、技能実習から特定技能1号への移行が非常に現実的でスムーズな選択肢です。

実際、多くの企業が技能実習を修了した外国人をそのまま特定技能で再雇用するケースが増えており、既に日本の職場に慣れている人材を引き続き戦力として確保できるメリットがあります。

また、技能実習修了者は「特定技能評価試験」が免除されるため、日本語試験に合格すればそのまま特定技能へ移行可能です。これは企業・本人の双方にとって、大きな負担軽減につながります。

移行に必要な手続きと書類

移行手続きには、主に以下の書類が必要となります。

- 在留資格変更許可申請書

- 技能実習修了証明書または評価調書

- 雇用契約書

- 日本語試験(例:JLPT N4以上)の合格証明書

- 受入企業の概要書類、支援体制の説明資料など

申請は出入国在留管理庁(入管)で行い、審査期間は1〜2か月程度が目安です。企業側はこの期間を見越して、余裕のあるスケジュールで対応する必要があります。

移行時に注意すべきポイント

技能実習から特定技能へ移行する際、雇用条件が「実習」から「労働者」へと切り替わることを理解することが重要です。たとえば、特定技能では最低賃金以上の給与水準の確保や、社会保険の加入などが義務づけられます。

また、移行時には生活支援・相談体制の整備も必要です。言語や文化の壁を乗り越えるため、企業には「定着支援計画」の実施が求められます。これには生活オリエンテーション、日本語学習支援、行政手続きの補助などが含まれます。

さらに注意点として、在留資格の更新手続きや、必要に応じて再入国許可の取得も関係してくるため、制度に精通した支援機関や行政書士との連携が望ましい場面もあります。

外国人採用の準備と成功へのステップ

電気機器組立て分野で外国人を特定技能制度で採用する際には、事前準備と体制整備が重要です。採用は単に人を雇うだけでなく、定着支援や社内の受け入れ体制も含めて計画的に行う必要があります。以下では、企業が押さえるべきポイントをステップ形式で解説します。

受け入れ企業の要件と準備

まず、外国人を受け入れる企業は、法務省が定める基準を満たす必要があります。具体的には、労働条件が日本人と同等であること、外国人が日本で安定して生活できる支援体制があることなどが求められます。

たとえば、生活支援計画の策定、日本語学習の支援、住居や相談窓口の整備などは必須です。また、適正な労働環境の整備は、採用後のトラブル回避にもつながります。

採用プロセスと手順

採用までの主な流れは以下の通りです。

- 求人の準備(業務内容や必要スキルを明示)

- 候補者の選定(国内外から)

- 雇用契約の締結

- 在留資格の申請と許可取得

- 就業開始と支援体制の開始

在留資格「特定技能1号」の申請には、試験合格証や技能実習修了証、雇用契約書、支援計画書などの書類が必要です。申請には時間がかかるため、スケジュールを逆算して早めに動きましょう。

特定技能外国人の定着支援策

採用した後の定着支援は、長期的な人材確保に欠かせません。外国人材が安心して働けるよう、以下のような取り組みが推奨されます:

- 定期的な面談・相談体制の整備

- 日本語や生活習慣に関する研修

- 文化的な交流や社内イベントの実施

これらの支援は、離職率の低下やチームの一体感醸成にも寄与します。結果的に、企業と外国人労働者の双方にとって良い関係を築くことができるでしょう。

まとめ

電気機器組立て分野における特定技能制度は、慢性的な人手不足に悩む製造業にとって、大きな可能性を秘めた選択肢です。制度の仕組みを理解し、試験内容や移行手続き、採用後の支援体制をしっかりと整えることで、外国人材を即戦力として迎え入れることができます。

特定技能制度を活用することで、単なる労働力確保にとどまらず、多様な価値観や働き方を取り入れ、企業全体の活性化につながることも少なくありません。

今後の製造現場の安定稼働・競争力強化のためにも、特定技能制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。貴社にとって新たな戦力となる外国人材が、活躍する未来がすぐそこにあります。