物流業界では、深刻なドライバー不足が続いています。国土交通省の統計によると、2022年時点でのトラックドライバーの有効求人倍率は2.75倍と、全職種平均の約2倍にも達しています。

さらに2024年4月からは、労働時間規制の強化により、ドライバー不足がより深刻無問題へと発展しています。本記事では、特定技能人材の採用のプロの視点から、この問題の実態と具体的な解決策について詳しく解説します。

運転手の人手不足の実態とは?

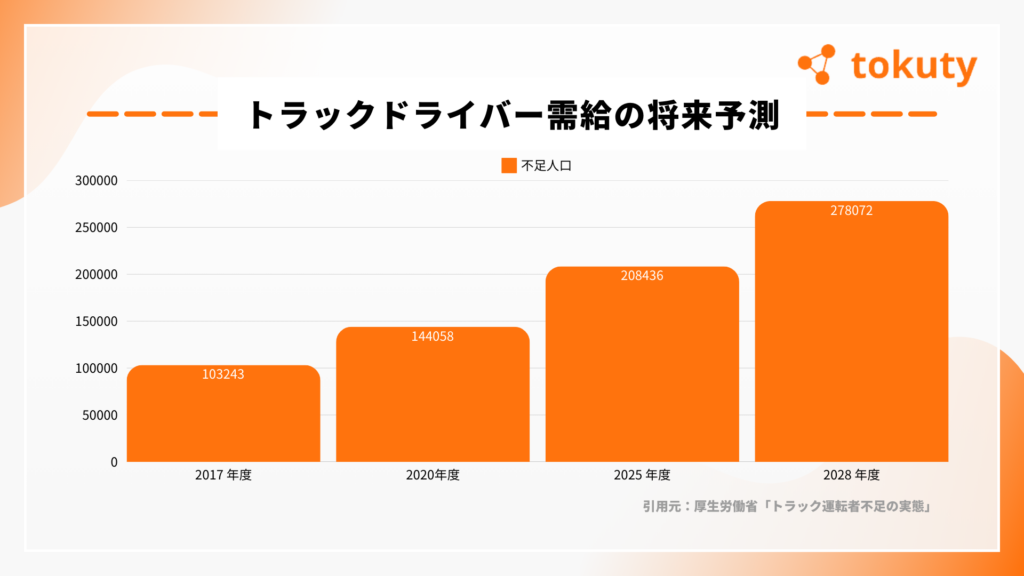

トラック運送業界全体で84万人いるドライバーの数は、2028年までに27.8万人もの不足が予測されています。この危機的状況を打開するための方策を、現場の声を交えながら紹介していきます。

トラック運送業界における人手不足は、もはや危機的な状況に達しています。全日本トラック協会の調査によると、トラックドライバーの平均年齢は年々上昇し、45歳以上のドライバーが全体の約4割を占めています。

若手ドライバーの新規参入が少ない一方で、ベテランドライバーの大量退職時期が迫っており、今後さらなる人手不足が予想されています。

引用:厚生労働省「トラック運転者不足の実態」

引用:公益社団法人鉄道貨物協会「本部委員会報告書」

ドライバー不足が深刻化する5つの要因

近年、物流業界では深刻なドライバー不足が続いています。2024年からの時間外労働規制の導入により、さらなる人手不足が懸念される中、なぜこのような事態に陥ってしまったのでしょうか。本見出しでは、ドライバー不足を引き起こした5つの主要因を解説します。

引用:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」

原因①賃金と労働時間のアンバランス

物流業界でドライバー不足が深刻化している最大の要因は、労働時間の長さに対して賃金が見合っていない点です。厚生労働省の調査によると、トラックドライバーは全産業平均と比べて年間労働時間が約20%長いにもかかわらず、年収は約10%低い水準にとどまっています。

このように、「働いた分だけ稼げない」という状況が、新規参入者の減少や既存ドライバーの離職を招く大きな原因となっているのです。

原因②少子高齢化による労働力人口の減少

日本社会全体で進む少子高齢化も、ドライバー不足に拍車をかけています。

1995年に8,716万人いた生産年齢人口(15歳以上65歳未満の人口)は、2020年には7,508万人まで減少。さらに2050年には5,275万人まで落ち込むと予測されています。特に物流業界では40代以上のドライバーが全体の約76%を占めており、今後のさらなる高齢化による大量退職が懸念されています。

原因③若者の車離れと業界イメージの低下

物流業界への若年層の参入が減少している背景には、「若者の車離れ」という社会現象があります。

10代・20代の運転免許保有者数は、平成13年から令和3年の間に約655万人も減少しました。また、「きつい・汚い・危険」といった3Kのイメージが根強く残る物流業界は、若者から敬遠される傾向にあります。特に長時間労働や過酷な荷役作業といったネガティブなイメージが、新規参入の障壁となっているのです。

原因④運転免許制度の改正による参入障壁

2017年の運転免許制度改正により、普通免許で運転できる車両の最大積載量が2トン未満に制限されました。

これにより、新たにドライバーを目指す人は「準中型免許」の取得が必要となり、時間的・金銭的な負担が増加。特に未経験者にとって大きな参入障壁となっています。この制度改正は安全性向上が目的でしたが、結果としてドライバー不足に影響を与える要因の一つとなりました。

原因⑤ECサイトの普及による配送需要の急増

インターネット通販の急速な普及により、宅配便の取扱量は年々増加の一途をたどっています。国土交通省の調査によると、2021年度の宅配便取扱個数は7年連続で過去最高を更新。この配送需要の急増に対して、ドライバーの確保が追いついていないのが現状です。さらに時間指定配達などのサービス要求も高まり、ドライバーの負担は増加する一方となっています。

休日出勤や突発的な配送要請への対応など、ワークライフバランスを保つことが困難な状況が続いています。

ドライバー不足への解決策とは?採用と業務改善が鍵に

深刻化するドライバー不足に対して、業界では様々な取り組みが始まっています。ここでは、効果的な対策について詳しく解説します。

1.労働時間の適正化と休暇制度の充実

労働時間の適正化は、ドライバー職の魅力向上に不可欠です。具体的には、デジタル運行管理システムの導入により、効率的な配車計画を立て、労働時間の削減を図っています。

また、完全週休2日制の導入や有給休暇の取得促進など、休暇制度の充実も進められています。

特に、荷主企業との協力により、着荷主での待機時間削減や、深夜配送の見直しなど、労働環境の改善が図られています。さらに、分割勤務制度の導入により、ドライバーの生活リズムに合わせた柔軟な勤務形態を実現する企業も増えています。

2.賃金体系の見直しと待遇改善

賃金面での改善も進められています。具体的には、基本給の引き上げや、各種手当の新設・拡充が行われています。国土交通省の「標準的な運賃」の告示により、適正な運賃収受の環境が整備され、ドライバーの待遇改善に向けた取り組みが加速しています。

また、スキルアップに応じた昇給制度の導入や、資格取得支援制度の充実など、キャリアパスの明確化も進められています。福利厚生面でも、社会保険完備や退職金制度の充実など、安定した雇用環境の整備が図られています。

3.業務効率化の推進

業務効率化もドライバー不足の解消には重要です。

デジタルツールを活用した配車計画やルートの最適化により、少ない人員で効率的な運送が可能になります。例えば、デジタルタコグラフを活用した運行記録を実施することで燃料費の削減や配送時間の短縮が見込めます。

さらに、業務のデジタル化は手間を省き、ドライバーの負担を軽減するため、生産性を向上させることができます。

4.多様な人材の採用

ドライバー不足を解決するためには、多様な人材の採用が不可欠です。

若年層や外国人労働者、女性など、さまざまなバックグラウンドを持つ人材を積極的に採用し、働きやすい環境を提供することが重要です。これにより、今まで以上に広範囲の人材を確保でき、業界に新たな視点をもたらすことができます。また、若者の車離れを防ぐために、初期の教育やキャリアパスの明確化を図ることが必要です。

ドライバー不足に有効な特定技能人材の採用とは?

運送業界で深刻な問題となっているドライバー不足。特定技能人材の採用がこの問題の解決策として注目されています。ここでは、なぜ特定技能による外国人ドライバーの採用が有効なのかを詳しく解説します。

特定技能制度とは何か?

特定技能制度とは、外国人が日本で働くための新しい在留資格の一つで、特定技能は、日本の特定産業分野において人手不足を補うために設けられた在留資格です。この資格は、即戦力としての技能と日本語能力を有する外国人が日本で就労することを目的としています。

特定技能には1号と2号があり、1号は最長で5年間の在留が可能ですが、家族の帯同は基本認められません。技能と日本語の試験に合格することが必要ですが、技能実習2号を良好に修了した者には試験免除の特例があります。「技能実習」のようにゼロから技術習得を支援する段階よりも短期間で実務に投入できる点が大きな利点になります。

ドライバー特定技能は、2019年に創設された在留資格「特定技能」において、自動車運送業が新たに追加された分野です。

関連記事:外国人労働者受け入れの基礎知識を網羅!成功事例や注意点も合わせて解説

関連記事:外国人の雇用は難しい?雇用の流れやスムーズな手続きを実現するポイントを解説!

まとめ:トラックドライバー不足を解消!企業と社会が取り組むべき総合的な対策

ドライバー不足の解消には、企業と社会全体での取り組みが不可欠です。労働環境の改善や待遇改善はもちろん、業界のイメージアップや女性ドライバーの活用など、多角的なアプローチが求められています。

特に、2024年からの労働時間規制強化を踏まえ、具体的な対策を講じることが重要です。デジタル技術の活用や業務効率化を進めながら、魅力ある職場づくりを推進していく必要があります。

トラック運送業界が直面する人手不足問題は、業界内部の取り組みだけでなく、社会全体での理解と協力を得ることが重要です。持続可能な物流システムの実現を目指し、すべての関係者が一丸となって取り組むことが求められています。