本記事では、酪農業界における深刻な人手不足の現状を詳しく解説し、外国人労働者と特定技能制度を活用した解決策を提案します。

酪農業経営者や人事担当者にとって、即戦力となる情報をまとめ、実際の採用手続きやサポート体制の構築方法まで解説しているため、安心して読み進めることが可能です。

さらに、全国の酪農家の約半数近くが人材不足に直面しているという現状も踏まえながら、実践的な解決策をご紹介します。

この解説により、読者は現在の深刻な労働力不足問題をどのように改善できるのか、その根本原因と解決のための実例を確認し、即行動へと移せるようになるでしょう。

この記事でわかること

本章では、読者が得られる情報の要点を簡潔にまとめます。酪農業界の人手不足の現状、原因、影響に加えて、外国人労働者の受け入れを中心とした具体的な解決策について解説します。

記事を読むことで、実際の採用手続きや法的な留意点、さらには労働環境と業務の効率化に関する取り組みを体系的に理解できるようになります。また、今後の方向性や対策の具体的なステップを把握でき、実務に直結する情報を得ることが可能となります。

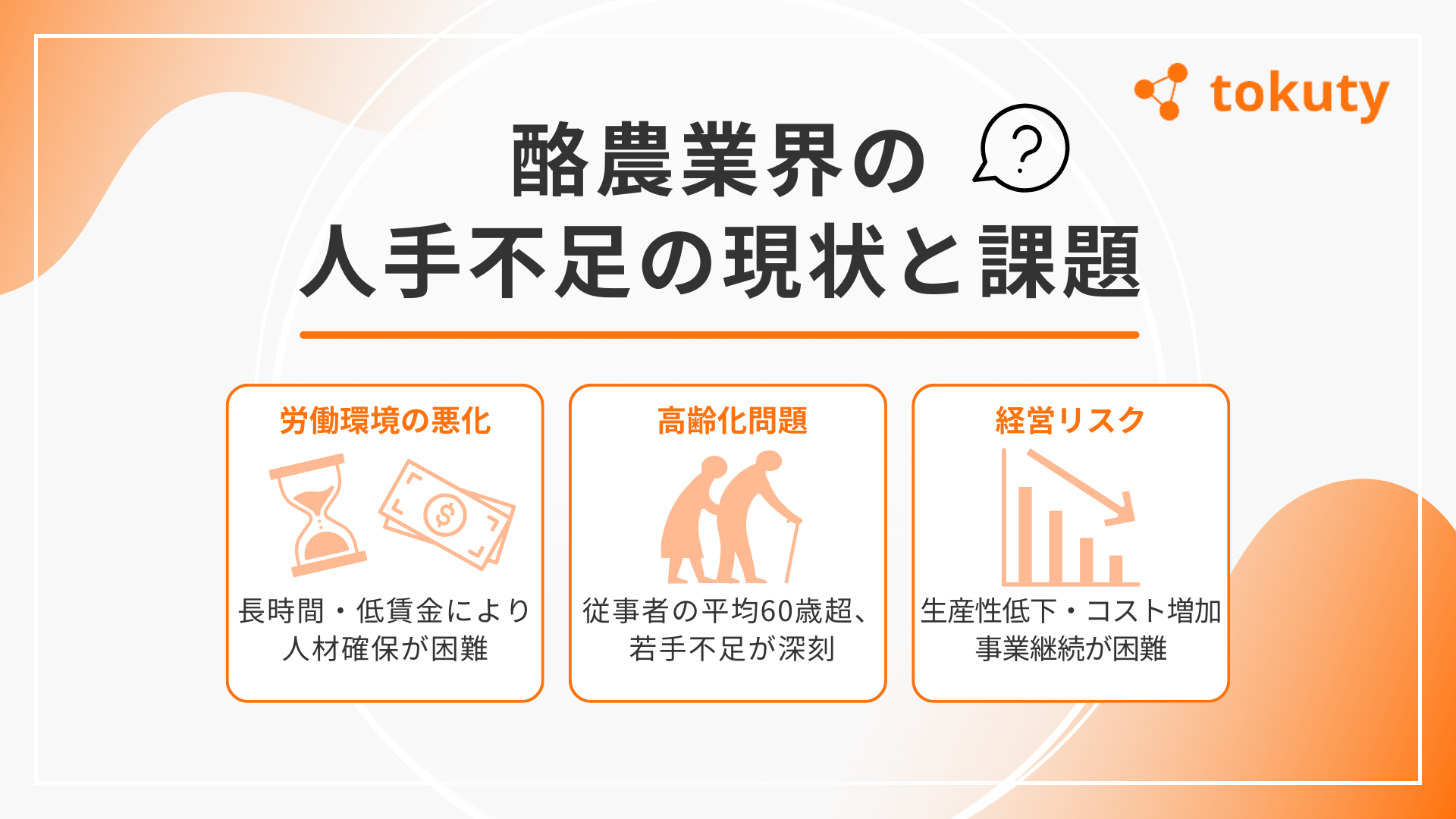

酪農業界の人手不足の現状と課題

このセクションでは、酪農業界が抱える人手不足の現状とそれに伴う様々な課題について述べます。業界全体の動向と、その背景にある理由を具体的なデータとともに示します。

人手不足が影響する労働環境、経営リスク、さらには高齢化問題など、各側面からの課題に焦点を当て、今後の対策の必要性を説きます。

人手不足の原因と影響

現場における作業負荷の増大が第一の原因です。多くの酪農家は伝統的な手作業を続ける中で、労働者の確保が難しくなっています。特に、労働集約型の作業においては、長時間労働と低賃金が原因で若者の参入が減少する傾向があります。

原因としては、現代の働き方やライフスタイルの変化が挙げられます。農林水産省が2023年6月に公開したデータによれば、従事者の平均年齢は60歳を超え、若い人材の確保が急務となっています。

こうした背景が、酪農業の持続可能性に対する大きなリスクとなっています。

具体的には、牛の搾乳や飼料の運搬など、肉体的な負担が大きい作業が連続するため、従業員の健康や仕事へのモチベーションにも影響が見られます。これにより、現場での作業効率が低下し、結果として生産量や品質にも悪影響を及ぼすことが明らかです。

結論としては、労働環境の改善と魅力的な労働条件の整備によって、現状の負の連鎖を断ち切る必要があるといえます。具体策として、外国人労働者の受け入れや新技術の導入が急務です。

参照:農林水産省|力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保

労働環境と高齢化の問題

労働環境が過酷であることも問題の重要な要素です。現場における長時間労働や低賃金によって、従業員の定着率が低下し、同時に高齢化が進んでいる現状があります。

多くの酪農家では、現役の労働者が不足し、高齢者による作業が中心となることで、業務の効率化が進んでいません。

理由は、労働条件の厳しさに加えて、転職希望者や若い世代の興味が薄いことが背景にあります。地方労働局の報告によると、全国的に農業分野の若年層の就業率は一部の地域では2割未満にとどまり、他の産業との賃金格差が顕著です。

これにより、高齢化がさらに進むという悪循環が生じています。

具体的な例として、大規模な酪農場では、従業員の平均年齢が60代以上となる場合もあります。これが、作業効率の低下や安全管理上の問題を引き起こし、全体の生産性にも影響を及ぼしているのです。

現代の労働市場においては、若者を引き付けるための働きやすい環境が求められています。

労働環境の改善と若手人材の確保が、酪農業界の持続的発展のために不可欠な対策であり、そのために外国人労働者採用など新たなアプローチが有用であると認識されるべきです。

人手不足が経営に与えるリスク

人手不足は単なる労働力の欠如だけでなく、経営全体に影響を及ぼすリスクを孕んでいます。経営戦略や事業継続計画の中で、重要なポイントとして挙げられるのは、生産性の低下やコスト増加などの経済的リスクです。

特に、近年の調査では、半数以上の酪農家が人手不足により経営の安定性に懸念を示していることが分かっています。

この問題の理由は、慢性的な労働力不足により、1人当たりの負担が増し、結果的に安定した運営が困難になる点にあります。高齢化や労働環境の問題が重なることで、疾病や事故のリスクが高まり、経営に直接的な打撃を与えるケースが増えています。

経営の安定化を図るためには、人手不足に起因するリスク管理を徹底し、早急に労働力の補充および環境整備を進める必要があります。その一環として、外国人労働者の受け入れは有力な対策となるでしょう。

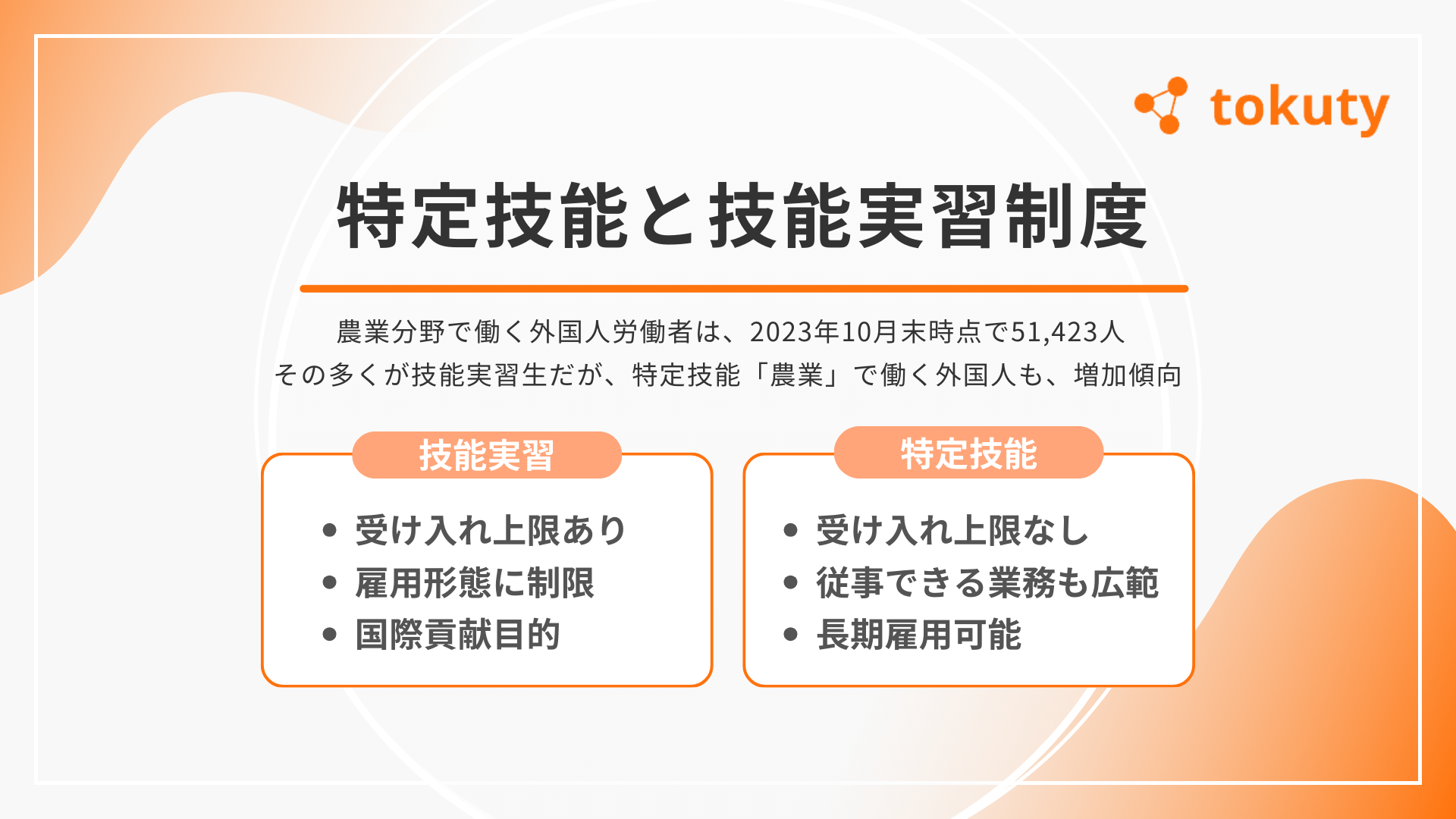

酪農の人手不足を救う特定技能と技能実習制度

近年、酪農業界で深刻化する人手不足に対し、外国人労働者の受け入れが注目されています。その中でも「技能実習」と「特定技能」制度は、効果的な解決策として期待されています。

酪農業界における外国人労働者の現状

外国人労働者がどのように酪農業界で活躍しているのか見てみましょう。

2023年10月末時点で、農業分野で働く外国人労働者は51,423人に達しています。この5年間で1.65倍と大幅に増加しており、その多くが技能実習生です。また、特定技能「農業」で働く外国人も14,616人と増加傾向にあります。

これらの外国人労働者は、酪農現場で重要な労働力となっています。

技能実習と特定技能の制度比較

両制度の違いを理解することが、人材活用の鍵となります。

技能実習制度は「国際貢献」を目的としており、業務内容や雇用形態に制限があります。例えば、受け入れ人数に上限があり、業務範囲も限定的です。一方、特定技能制度は人手不足の解消を目的とし、受け入れ人数の上限がなく、従事できる業務も広範です。

また、特定技能は直接雇用だけでなく派遣も可能で、柔軟な雇用形態が選択できます。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

関連記事:在留資格「特定技能」の取得要件や特定技能外国人の受け入れまでの流れを解説

酪農業の人手不足を外国人雇用で解消するメリット

日本の酪農業界では深刻な人手不足が続いている中、外国人雇用がもたらす具体的なメリットについて見ていきましょう。

外国人労働者の活用による労働力不足の解消

酪農業界では高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。外国人労働者の受け入れは、この人手不足を緩和する効果的な手段です。

農林水産省の「2020年農林業センサス結果の概要(確定値)」によれば、農業就業人口は約136万人で、過去5年間で約22%減少しました。さらに、65歳以上の割合は69.8%に達しています。

このような状況は酪農分野でも同様であり、労働力の確保が急務となっています。外国人労働者を受け入れることで、若くて活力のある人材を確保でき、人手不足の解消につながります。

特に、技能実習生や特定技能制度を活用することで、最大5年間の就労が可能となり、継続的な労働力の確保が期待できます。

参照:農林水産省|2020年農林業センサス結果の概要(確定値)

若い世代の外国人労働者による生産性向上

外国人労働者は若い世代が多く、その真面目な働きぶりは酪農現場の生産性向上に寄与します。

日本で働く外国人労働者の多くは20代から30代前半であり、母国を離れて働く強い意志と目的意識を持っています。彼らは就労機会を大切にし、一生懸命に業務に取り組む傾向があります。

その姿勢は日本人従業員にも良い刺激を与え、職場全体のモチベーション向上や生産性の改善につながります。また、彼らの若さと体力は、酪農業の重労働にも適しており、作業効率の向上が期待できます。

異文化交流による職場の活性化

外国人労働者との異文化交流は、職場に新たな視点と活力をもたらします。

異なる文化や背景を持つ外国人労働者との協働は、職場に多様性を生み出します。彼らの考え方や習慣に触れることで、従業員同士のコミュニケーションが活性化し、新たなアイデアや発想が生まれるきっかけとなります。

また、外国人労働者の母国の酪農技術や知識を取り入れることで、業務の改善や効率化につながる場合もあります。このような異文化交流は、組織全体の柔軟性を高め、変化に強い職場づくりに寄与します。

海外展開への足がかりとしての外国人雇用

外国人労働者の雇用は、将来的な海外展開や国際的なネットワーク構築の基盤となります。

外国人労働者との関係を深めることで、彼らの母国における市場情報やビジネスチャンスを得ることができます。例えば、帰国後に現地で日本の酪農製品の販路拡大に協力したり、現地での事業展開のパートナーとなる可能性もあります。

また、彼らを通じて海外の最新の酪農技術やトレンドを知ることで、自社の競争力を高めることができます。外国人雇用は、国内だけでなく国際的な視野での事業成長を促進します。

労働環境の改善と業務効率化

このセクションでは、労働環境の改善と業務効率化のための具体的な施策について解説します。機械化や自動化、働きやすい職場環境の整備は、従業員の負担軽減と生産性向上につながります。

現代の酪農業は、厳しい労働環境や高齢化の影響を受けており、業務の効率化が求められています。労働環境を改善することで、従業員の作業負担が軽減され、業務の効率向上が期待できます。

機械化・自動化による労働負担の軽減

機械化や自動化は、従来人手に頼っていた作業を効率化し、労働負担を大幅に軽減する手段の一つです。例えば、牛の自動搾乳システムを導入することで、作業時間が短縮され、労働の負担が軽減されるといわれています。

このような自動化技術は、肉体的な負担の軽減だけでなく、作業の正確性向上にも貢献します。例えば、自動化されたシステムを活用することで、作業のタイミングが最適化され、ヒューマンエラーの発生を抑えられると考えられています。

その結果、生産物の品質や安定供給につながり、経営の安定化にも寄与するでしょう。

また、機械化によって従業員の負担が軽減されることで、職場の満足度向上にもつながるとされています。初期投資は必要ですが、長期的なコスト削減や品質向上の効果が期待されます。

従業員の定着率を高める取り組み

従業員の定着率向上は、長期的な経営の安定化に欠かせません。ポイントは、働く環境や待遇を改善し、安心して長期間働ける職場をつくることです。

職場環境が整備されることで、従業員のモチベーションが向上し、離職率の低下につながると考えられます。例えば、福利厚生の充実、キャリアアップ支援、柔軟な勤務時間の設定などの取り組みが有効とされています。

また、従業員の健康維持を目的とした定期健康診断やストレスチェックの実施も、職場の満足度向上に寄与するでしょう。こうした取り組みを積極的に導入することで、結果的に業務の安定化や採用コストの削減にもつながると期待されます。

労働環境改善の具体的な施策

労働環境の改善は、従業員の満足度と安全性を向上させるために重要です。作業環境の整備、休憩制度の充実、働きやすい設備の導入などが効果的な対策として挙げられます。

例えば、バリアフリー化や最新の安全装置の導入は、労働災害のリスクを低減させると考えられています。また、太陽光を利用した換気システムや温度管理システムの導入により、従業員が快適な環境で働けるようになれば、作業効率の向上にもつながるでしょう。

このように、労働環境の改善は、従業員の安全性やモチベーションの向上に寄与し、結果的に業務効率の向上と経営の安定化につながると考えられます。企業は計画的に具体的な施策を実施し、職場環境の継続的な向上を目指すことが重要です。

経営の安定化と将来への展望

ここでは、人手不足対策がもたらす経営の安定化や、将来に向けた人材育成の取り組みについて解説します。持続可能な経営戦略の構築が、企業全体の発展につながる点を示します。

実際、外国人労働者の採用や労働環境の改善によって、短期的な生産性向上とともに、長期的な経営安定化を実現している企業もあります。多様な人材を活用することで、業績の変動リスクが軽減されるケースも見られます。

長期的な経営戦略と人材育成

長期経営のキーポイントは、将来を見据えた計画的な人材育成と経営戦略の策定です。短期的な人手不足の解消だけでなく、持続可能な成長のために、若い世代や外国人労働者のスキルアップを図ることが重要です。

計画的な人材育成を行うことで、業務の効率化や技術力の向上が期待できます。例えば、研修制度の導入や資格取得支援を行う企業では、従業員のスキルアップが進み、経営の安定化につながる事例もあります。

また、各種の技能講習や外部セミナーへの参加を通じて、人材の専門性を高める取り組みも進められています。こうした施策は、企業の技術力向上だけでなく、従業員の意欲向上にも寄与し、業務全体のレベルアップを促進します。

結論として、長期的な経営戦略と体系的な人材育成は、企業の持続可能な発展に不可欠です。これにより、経営の安定化が実現されるだけでなく、地域社会への貢献にもつながるでしょう。

事業継承に向けた準備と対策

事業継承は、酪農業界において重要な課題です。特に後継者不足に対しては、計画的な準備と対策を講じることが求められます。

事業継承の準備を進めた企業では、経営の引き継ぎがスムーズに進み、混乱を防げる可能性が高まります。後継者育成や事業の引き継ぎを計画的に行うことで、企業の存続が確実となります。地域の支援機関や金融機関などと連携することも、重要な対策の一つです。

例えば、長年家族経営を続けてきた酪農場が、後継者の早期育成や外部専門家との協力体制を整えた結果、円滑な事業継承に成功した事例があります。これにより、業績の維持や地域経済への貢献が可能になったと評価されています。

結論として、事業継承の準備と対策は、将来にわたる経営の安定と発展のために欠かせません。計画的な後継者育成と外部連携を進めることで、事業の継続と成長が実現されるでしょう。

多様な人材の活用による組織活性化

多様な人材の活用は、組織全体の活性化と新たな視点の導入につながります。性別、国籍、経歴など様々な背景を持つ人材を受け入れることで、組織の柔軟性と革新性を高めることができます。

多様な人材を採用している企業では、異なる文化や価値観を持つ人々が集まることで、問題解決のアプローチが多角化し、創造的な発想が生まれやすくなります。これにより、新しいビジネスモデルの構築や業務プロセスの改善が期待できます。

例えば、ある酪農企業では、外国人労働者と国内スタッフが共同でプロジェクトを進めることで、生産性の向上と社内コミュニケーションの活性化が実現されました。

また、定期的なミーティングや文化交流イベントを実施し、それぞれの強みを生かした業務改善を行っている事例もあります。

結論として、多様な人材の受け入れと活用は、組織の革新と活性化に不可欠です。経営者は、多様な人材を積極的に活用し、持続可能な経営体制を構築することが求められます。

まとめ

本記事では、酪農業界における人手不足の現状と課題、そしてその解決策として、外国人労働者の受け入れのメリットや特定技能制度の活用について詳しく解説しました。

まず、労働環境の厳しさや高齢化の問題、そして人手不足が経営に与えるリスクについて説明し、その結果として、企業が直面する経営リスクと持続可能性の低下を防ぐために、外国人労働者の受け入れが不可欠であることを示しました。

また、技能実習生制度や特定技能制度の概要と具体的な活用方法、採用手続きや法的留意点、さらには効果的なサポート体制の構築についても詳述し、現場での成功事例とともに、実践的な解決策を導き出しました。

これにより、労働環境の改善と業務効率化、さらには経営の安定化と将来への確実な展望が見えてきます。

最終的には、各農場の経営者や人事担当者が、今回の情報を活用して、労働力不足を解消し、生産性向上と長期的な経営安定を実現するための具体的な対策に取り組むことを期待しています。

今後も、最新の制度や技術革新に注目しながら、持続可能な酪農業の発展を目指しましょう。