この記事では、自動車整備の分野で活用されている「特定技能」制度について、難しい制度も、できるだけわかりやすく整理してお届けします。

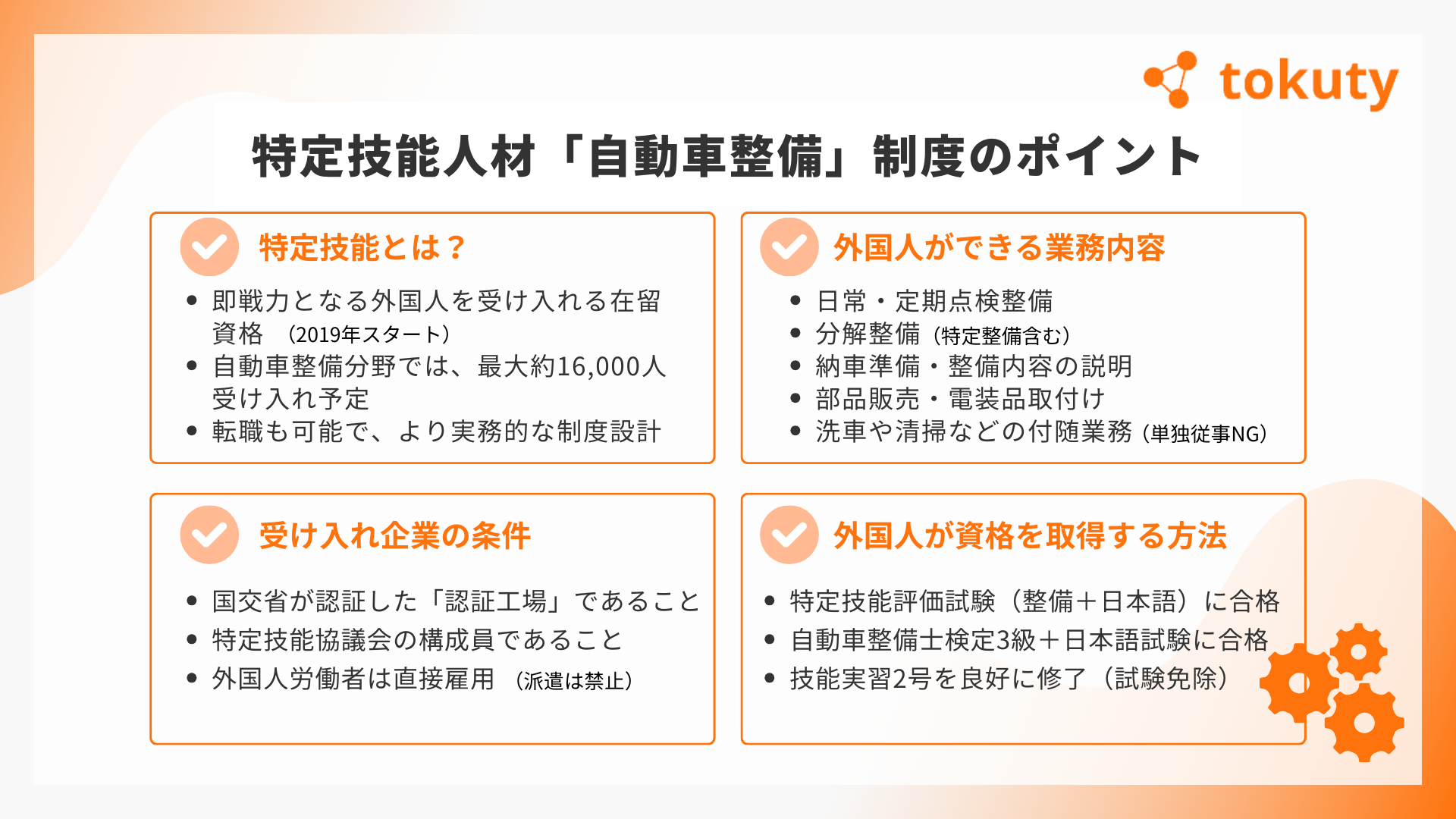

「特定技能」は、2019年4月に新しく始まった在留資格で、人手不足が深刻な業種で外国人を即戦力として受け入れるために作られました。自動車整備の分野も対象となっており、必要な技能や日本語のレベルがあらかじめ定められています。

この記事では、制度の基本から、試験の内容や申し込み方法、企業側が用意すべき準備まで、わかりやすく説明していきます。難しい言葉はできるだけ使わず、かんたんな表現でまとめているので、安心して読み進めてください。

特定技能制度とは

「特定技能」は、一定の技能や日本語能力を持った外国人が、日本の企業で働くことを認める在留資格の一つです。それまでの「技能実習」と比べて、より実践的な仕事ができる点が特徴で、日本人とほぼ同じ条件で働くことができます。

政府はこの制度によって、2023年までの5年間で最大34万5,150人の外国人材を受け入れることを目標としていました。自動車整備分野では、初期の見込みとして約6,500人、その後の更新でさらに約1万人の受け入れが想定されています。

特定技能は「技能実習」と違い、企業の変更(転職)が可能な点も特徴です。これにより、外国人労働者はより働きやすい環境を選びやすくなり、企業側にも職場環境の整備が求められます。

特定技能外国人が自動車整備で従事できる業務内容

自動車整備分野における特定技能外国人の業務内容は、国土交通省によって明確に定められています。

主な業務は以下の通りです。

1.自動車の定期点検整備、日常点検整備

2.分解整備(特定整備を含む)

3.整備内容の説明、納車準備

4.関連部品の検索・販売、電装品の取り付け作業

5.洗車や清掃などの付随業務(ただし、それだけを行うことは不可)

業務内容が不明な場合は、国土交通省の自動車整備課などに確認することが推奨されています。

受け入れ企業が満たすべき要件

自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業側にも一定の条件があります。

- 道路運送車両法に基づく「認証工場」であること(地方運輸局長の認証)

- 自動車整備分野特定技能協議会の構成員であること(2024年6月15日以降、在留申請時に証明書の提出が必須)

- 外国人労働者を直接雇用すること(派遣は禁止)

これらの条件を満たすことで、適切な形で外国人材を雇用することができます。

外国人が特定技能を取得するための要件

外国人が自動車整備分野で特定技能の在留資格を得るには、以下のいずれかの方法を満たす必要があります:

- 自動車整備分野の「特定技能1号評価試験」に合格し、あわせて日本語能力判定試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)にも合格する

- 自動車整備士技能検定試験3級に合格し、同様に日本語能力試験にも合格する

- 技能実習2号を良好に修了していること(この場合、評価試験や日本語試験が免除される)

特に技能実習からの移行は、日本での実務経験があるためスムーズで、企業にとっても即戦力として期待できます。

自動車整備における特定技能と技能実習の違い

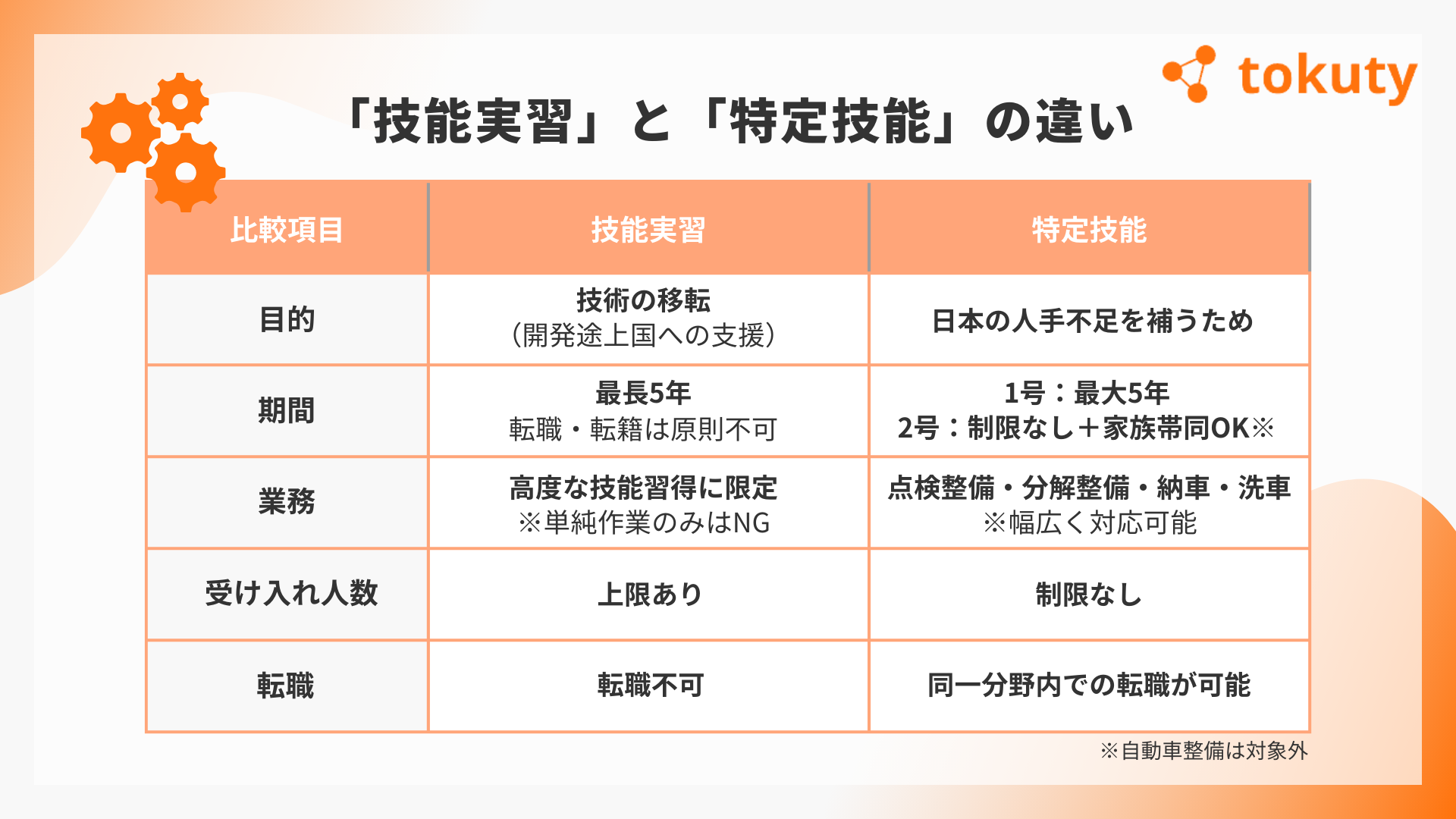

外国人を雇用する際、「技能実習」と「特定技能」は制度の目的や在留条件が異なります。それぞれの違いを理解しておくことで、企業側も適切な人材採用がしやすくなります。

制度の目的の違い

「技能実習」は、日本の技術を発展途上国へ伝えることを目的としています。そのため、実習生は期間終了後に母国へ帰国することが原則です。

一方、「特定技能」は、日本の労働力不足を補うための制度です。即戦力として働ける外国人を受け入れることを目的としており、自動車整備分野もその対象に含まれています。

在留期間と更新の違い

「技能実習」は最長5年間の在留が可能ですが、原則として転職や転籍はできません。

「特定技能1号」は最大5年間の在留が可能で、条件を満たせば「特定技能2号」に移行することもできます。2号に移行すれば在留期間に制限がなくなり、家族の帯同も可能となります(※2023年時点では自動車整備分野は1号のみ対応)。

従事できる業務内容の違い

「技能実習」では技能習得が目的のため、定められた高度な作業のみを行うことが基本です。単純作業だけの従事は制度の趣旨に反します。

「特定技能」は、実務経験を前提としているため、点検整備・分解整備のほか、洗車や納車など関連業務も幅広く任せることができます。

受け入れ人数と転職の可否

技能実習は、事業所ごとに受け入れ可能な人数に上限があり、常勤職員数に応じて制限されます。また、基本的に転職・異動は認められていません。

一方、特定技能は人数制限がなく、同一分野内での転職が可能です。企業側にも柔軟な人材確保の手段となっています。

特定技能「自動車整備」外国人を雇用するまでの流れ

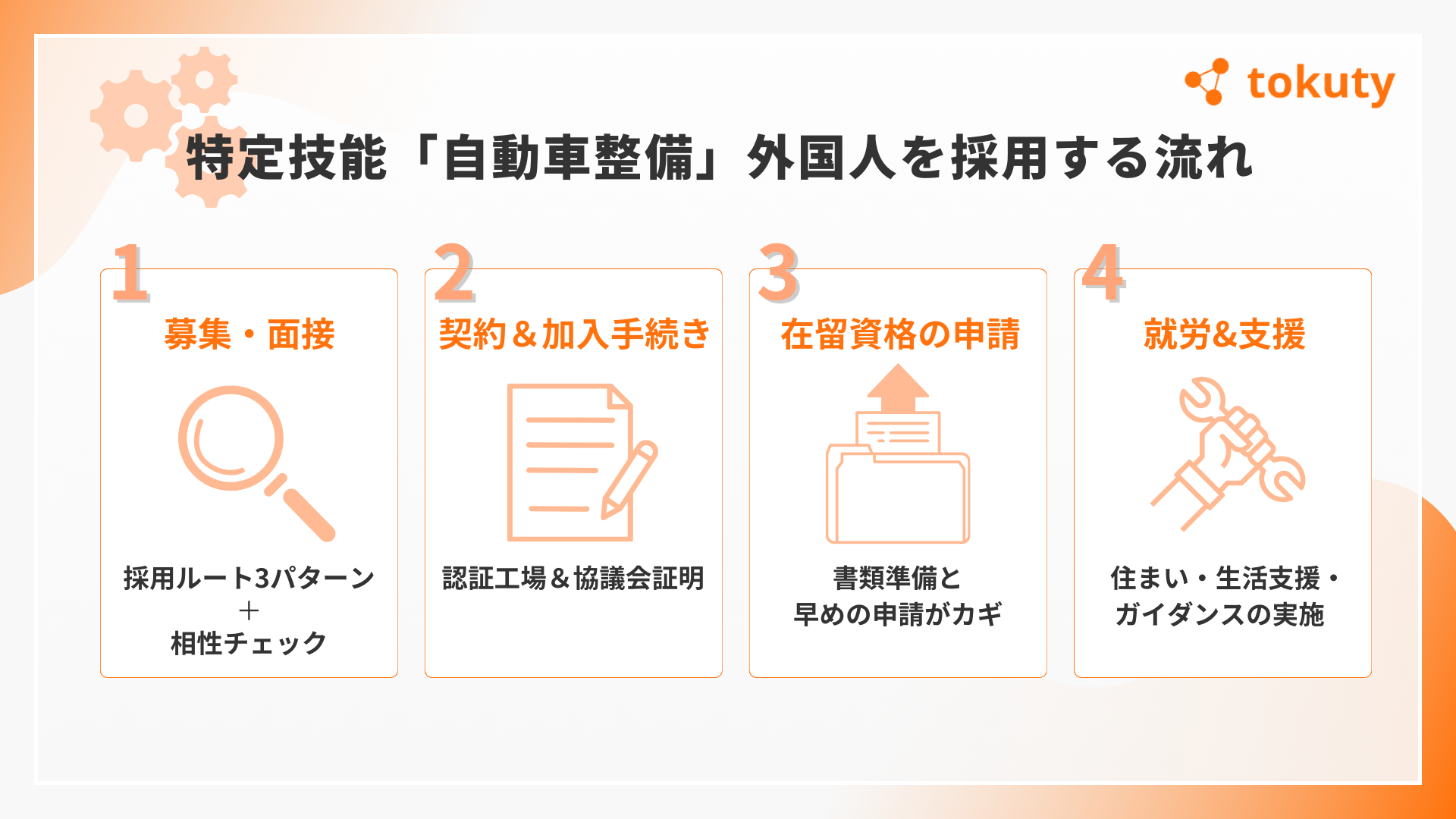

ここでは、特定技能「自動車整備」を持つ外国人を採用する際の一般的なステップを、順を追ってご紹介します。

ステップ1:人材の募集と面接の実施

まずは、人材をどのルートで採用するかを決め、募集・面接を行います。主な採用ルートは以下の3つです。

1.海外からの直接採用: 海外で特定技能評価試験と日本語試験に合格した人材を募集

2.国内で技能実習を修了した人材: 技能実習2号を修了した外国人を採用(試験免除・即戦力)

3.国内在住の特定技能外国人: すでに在留している外国人の転職希望者を採用

令和6年6月末時点では、自動車整備分野の特定技能外国人数は2,858人で、そのうちベトナム出身者が約1,341人、フィリピン出身者が約859人を占めています。

面接では、日本語能力や専門技術だけでなく、性格や職場との相性も確認し、ミスマッチを防ぐことが重要です。

参照:【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数|出入国在留管理庁

ステップ2:雇用契約の締結と必要な手続き

採用が決まったら、正式に雇用契約を結びます。契約時には、業務内容や勤務条件などを明確にし、書面で合意を交わします。

あわせて、受け入れ企業は「自動車整備分野特定技能協議会」に加入する必要があります。令和6年6月15日以降は、協議会の構成員であることの証明書が在留申請時に必要です。

また、企業は国土交通省による「認証工場」であること(地方運輸局長の認証)が必須となります。

なお、自動車整備分野では企業ごとの受け入れ人数に原則制限はありませんが、十分なサポート体制を整えることが求められます。

ステップ3:在留資格の申請と取得

次に、外国人が働くための「在留資格(特定技能1号)」の申請を行います。申請方法は以下の2つに分かれます:

1.日本国内在住者: 「在留資格変更許可申請」を行う

2.海外からの採用者: 「在留資格認定証明書交付申請」を行う

提出書類には、雇用契約書、支援計画書、試験の合格証明書、協議会の証明書などが含まれます。審査には通常1〜2か月程度かかるため、余裕を持った準備が必要です。

また、企業は外国人が日本で安心して働けるよう、生活支援体制を整えることが義務付けられています。

ステップ4:入国・就労開始と継続的な支援

在留資格が許可されたら、いよいよ入国・就労のスタートです。

受け入れ企業は、来日前後に以下のような支援を行うことが求められます:

- 入国前ガイダンスの実施(生活・就労に関する説明)

- 住居の確保や各種契約のサポート

- 役所手続きへの同行、銀行口座開設の支援

特定技能1号では、こうした支援を自社で行うか、登録支援機関に委託することができます。

しっかりとした支援体制を整えることで、外国人が安心して長く働ける環境が整い、人材の定着にもつながります。

関連記事:【2025年最新版】外国人を採用する際の手続き・ポイントを解説!

特定技能「自動車整備」外国人を採用する際の費用とポイント

外国人を採用する際には、さまざまな初期費用や手続き費用がかかります。このセクションでは、主な費用項目やコストを抑える工夫について解説します。

主な採用費用とその内訳

特定技能外国人を採用する場合、以下のような費用が発生します:

1.人材紹介料: 30万〜60万円(1人あたり)

2.登録支援機関の委託費: 月額2万〜3万円

3.在留資格申請の行政書士費用: 10万〜20万円程度

これらを合計すると、1人あたりの初期費用は数十万円〜100万円近くにのぼることもあります。

海外からの採用時に追加で発生する費用

海外から外国人を採用する場合、国内採用よりも費用が高くなる傾向があります。

1.送り出し機関への手数料: 20万〜60万円

2.健康診断: 約1万円

3.ビザ関連費用: 15万〜20万円

4.渡航費・住居初期費用: 企業側が負担するケースが多い

これらの費用は事前に見積もっておくことが大切です。

採用費用を抑えるためのポイント

コスト削減の方法としては、以下のような工夫があります:

1.自社での直接募集: 人材紹介料を削減できる

2.支援業務の内製化: 支援計画の策定や書類作成を自社で対応すれば委託費を節約可能

ただし、支援業務には専門知識やリソースが必要なため、社内体制とのバランスを見て判断しましょう。

長期的な視点での費用対効果の考慮

採用にかかる費用は「投資」と考え、長期的な視点で見ていくことが重要です。

特定技能外国人は、即戦力として業務の安定化に貢献し、人材不足の解消にもつながります。特に、将来的に「特定技能2号」への移行が可能になれば、長期間の雇用が実現でき、採用コストの回収もしやすくなります。

関連記事:外国人技能実習生の受け入れにかかる費用を項目別に解説(開始前から実習開始後まで)

まとめ

特定技能「自動車整備」制度は、人手不足に悩む自動車整備業界にとって、貴重な人材確保の手段です。

この制度を活用するには、外国人側は技能と日本語能力を証明する必要があります。また、企業側にも、認証工場であることや、協議会への加入、生活支援体制の整備など、受け入れに向けた準備が求められます。

特定技能は転職が可能な在留資格であるため、外国人が安心して働ける職場環境を整えることが、定着・活躍につながります。

制度の最新情報や試験日程などは、出入国在留管理庁や関連省庁の公式サイトでこまめに確認し、計画的に採用を進めていきましょう。