日本全国に約5万店舗を展開するコンビニは、社会インフラとして欠かせない存在です。しかし少子高齢化や若年層人口の減少により、人手不足は年々深刻化しています。

特に深夜・早朝シフトは人材が集まりにくく、多くの店舗でオーナーや社員が長時間労働を余儀なくされる状況です。実際、日常的な店舗運営を支えているのは外国人スタッフであり、すでに欠かせない存在となっています。

本記事では、この現状を踏まえながら特定技能制度との関連を解説していきます。

この記事でわかること

本記事では、コンビニ業界における外国人労働者の現状と課題を整理したうえで、特定技能制度の概要を解説します。

そのうえで、なぜコンビニ業界で特定技能が注目されているのか、もし制度改正で対象に加わった場合にどのようなメリットがあるのか、さらに企業が今から準備すべきことや注意点についても詳しくご紹介します。

コンビニ業界の現状

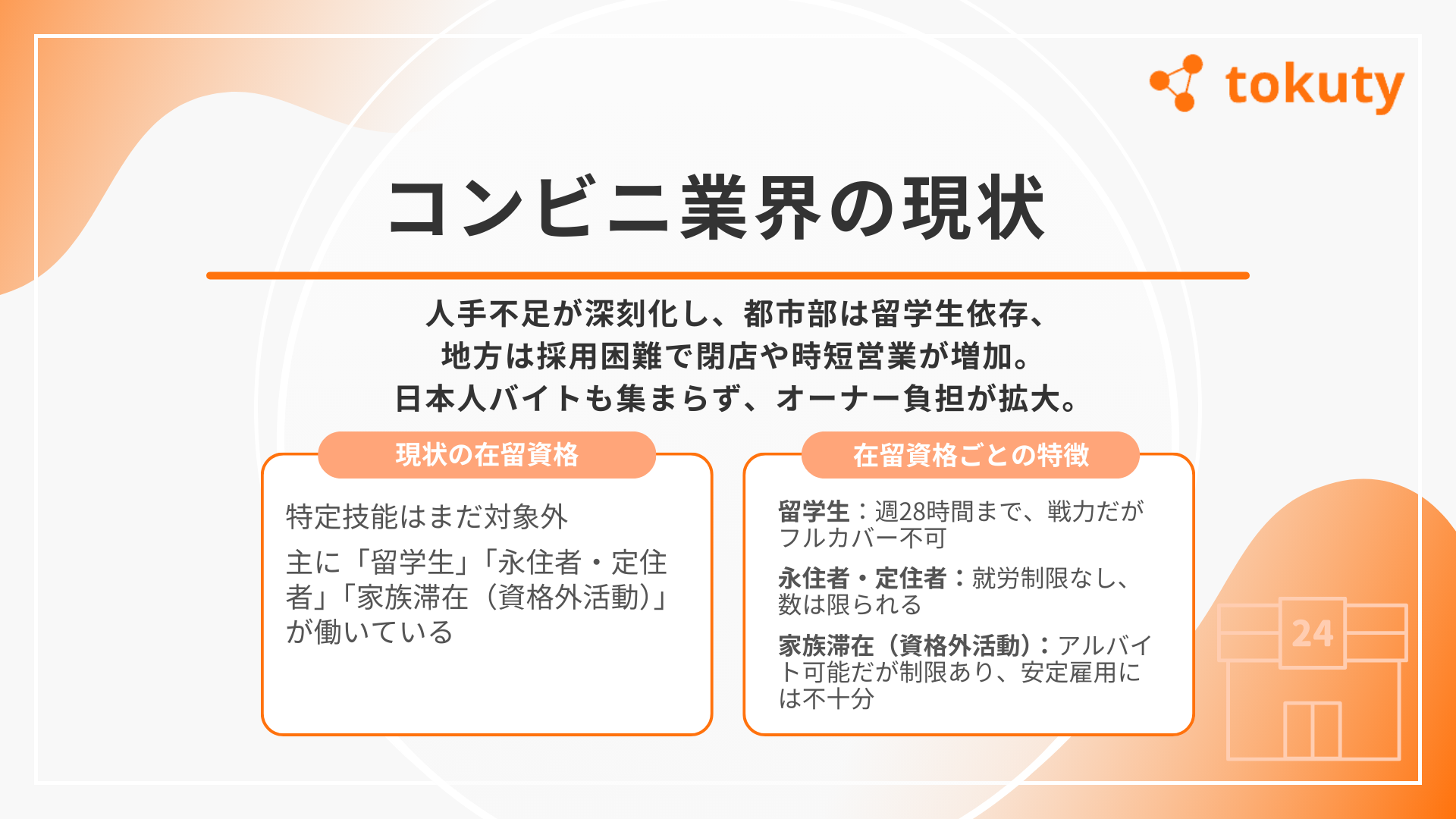

コンビニ業界では、人手不足が常態化し、店舗経営の持続可能性に大きな影響を及ぼしています。都市部の繁華街や駅前店舗では留学生アルバイトに頼るケースが多い一方、地方や郊外では採用そのものが難しく、閉店や時短営業に追い込まれる事例も増えています。

加えて、日本人アルバイトの確保も難しくなっており、店舗オーナーの負担が年々重くなっているのが実情です。

現在コンビニで外国人労働者が働く在留資格

コンビニではすでに多くの外国人スタッフが働いていますが、その多くは特定技能ではなく、他の在留資格で就労しています。ここでは、現在コンビニで一般的に見られる在留資格の種類と特徴を整理します。

留学生(資格外活動)

留学生は週28時間までという制限のなかで働くことができ、実際に多くのコンビニで活躍しています。ただし、就労時間に上限があるため、シフト全体を安定的に支えるのは難しいのが現状です。

永住者・定住者など

日本に長期的に在留できる「永住者」「定住者」などの在留資格を持つ人材も、就労制限がなくコンビニで働いています。ただし、数は限られており、人材確保の面では大きな課題が残ります。

家族滞在など資格外活動の許可を得た人材

家族滞在ビザなどで在留している外国人が資格外活動の許可を得てアルバイトとして働くケースもありますが、こちらも時間や職種に制限があり、安定的な雇用手段とは言えません。

特定技能とは?

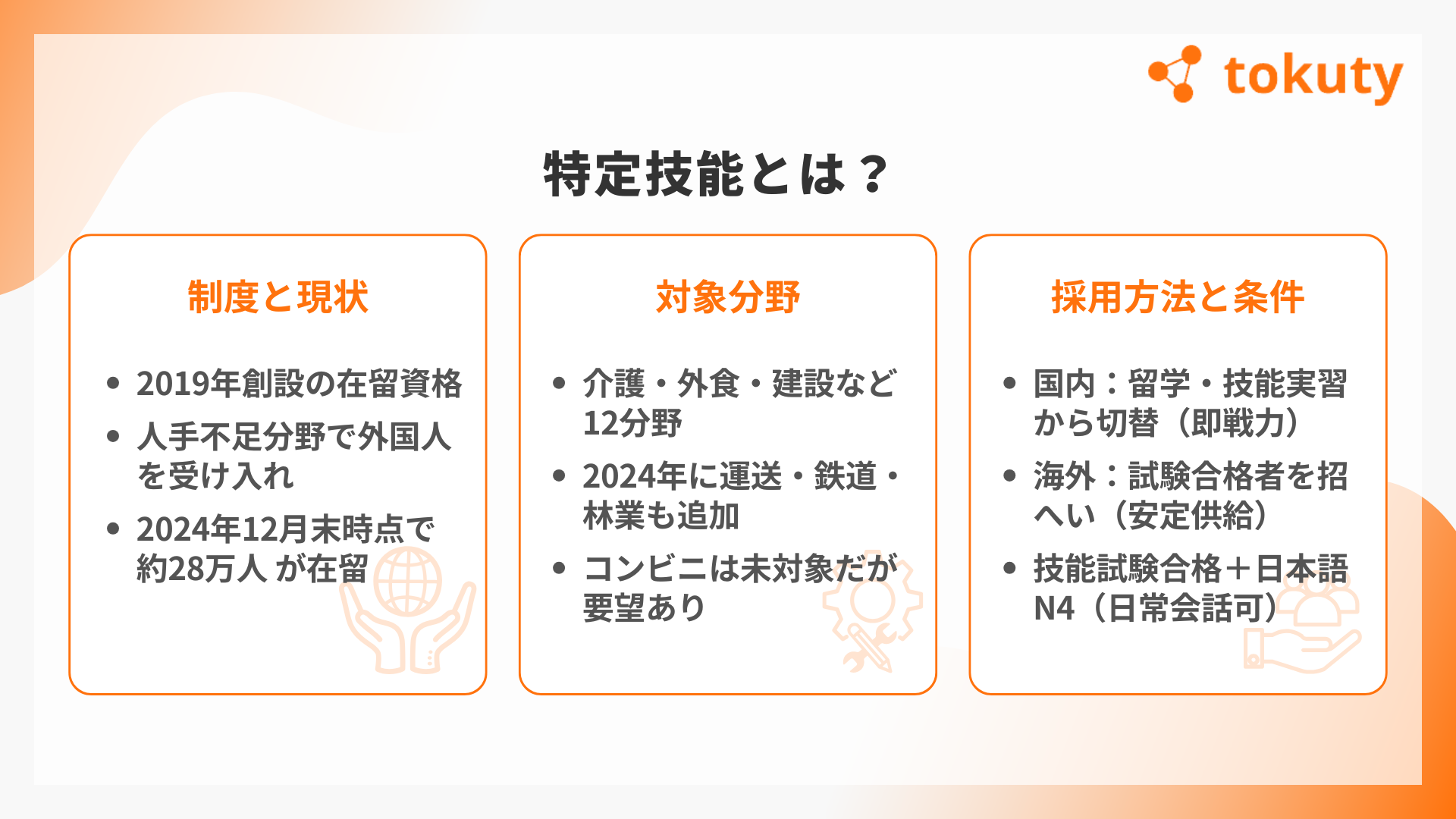

特定技能は、2019年に創設された在留資格で、人手不足が特に深刻な業界で一定の技能を持つ外国人労働者を受け入れる制度です。

出入国在留管理庁によると、2024年12月末時点で特定技能1号の在留外国人数は約28万人に達しており、制度開始から着実に拡大しています。

参照:出入国在留管理庁【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数 (2024年12月末)

どんな職種が対象になっているのか

特定技能1号では現在12分野(介護、外食業、宿泊、建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、自動車整備、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連、農業、漁業、飲食料品製造業など)が対象です。

2024年には自動車運送業や鉄道、林業、木材産業も追加されました。コンビニはまだ対象外ですが、業界団体から要望が出されており、今後の制度改正で追加される可能性があります。

特定技能労働者をどうやって採用するのか

特定技能人材を採用する方法は大きく分けて2つあります。それぞれのルートには手続きや準備が異なるため、企業側はあらかじめ流れを理解しておくことが重要です。

日本国内に在留する候補者を採用する方法

すでに留学や技能実習などの在留資格で日本に滞在している外国人が、特定技能試験に合格して在留資格を切り替えるケースです。日本での生活経験や一定の日本語力を備えているため、採用後の即戦力になりやすい点がメリットです。

関連記事:【技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

海外で試験に合格した候補者を招へいする方法

海外で日本語試験や技能試験に合格した人材を、日本に呼び寄せて雇用するケースです。採用プロセスはやや時間がかかりますが、現地送り出し機関や登録支援機関を通じて安定的に人材を確保できます。企業は在留資格認定証明書の申請など、手続きを適切に進める必要があります。

必要とされる技能や日本語力

特定技能1号では分野ごとの「技能評価試験」に合格する必要があります。日本語力については、日本語能力試験(JLPT N4程度)やJFT-Basicに合格することが求められ、これは「日常会話や職場での基本的なやり取りができる」レベルです。

コンビニ業務に必要な接客・商品案内に対応できる水準とされています。

コンビニ業界で特定技能が注目される背景

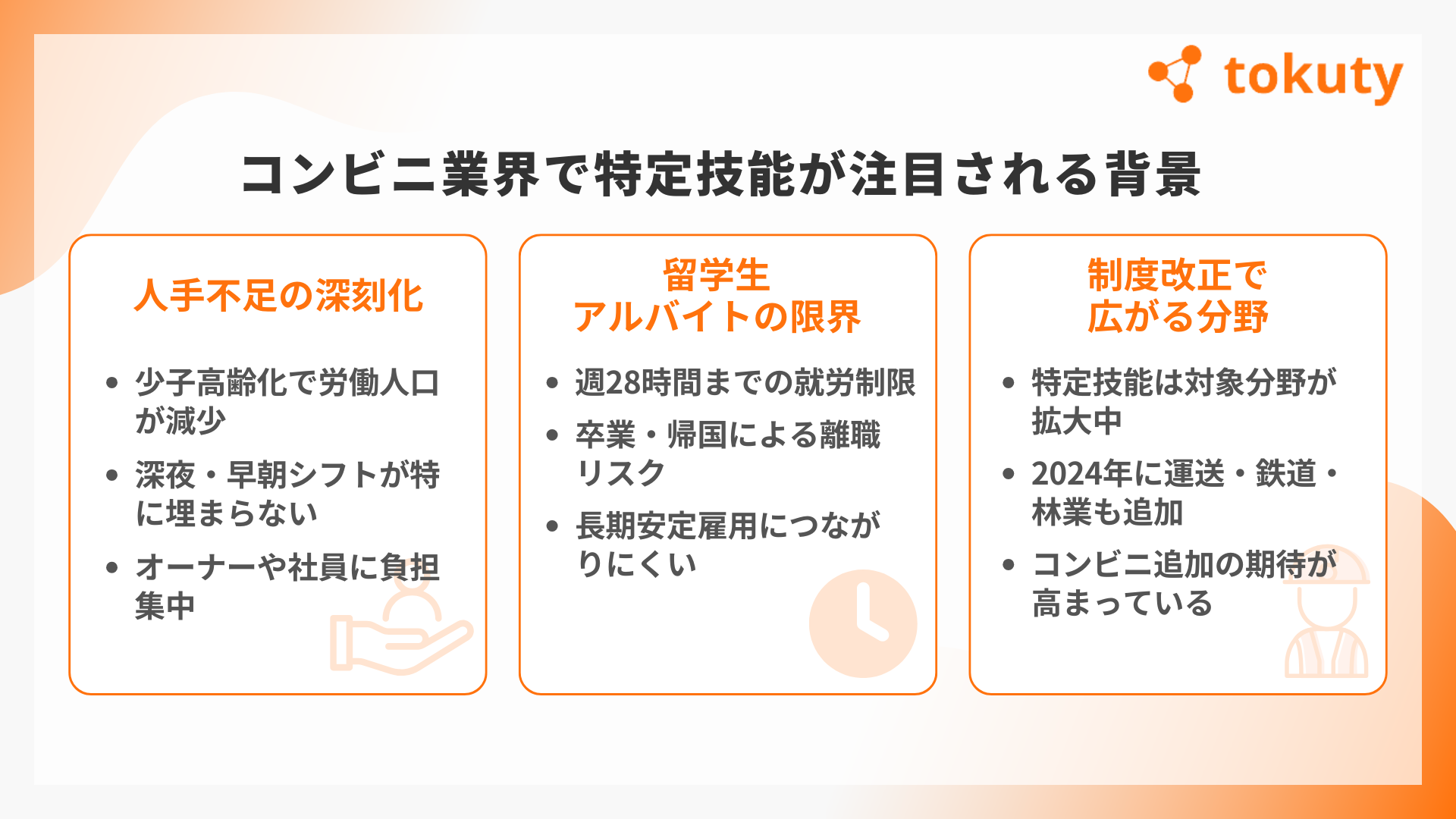

現状の外国人雇用は主に留学生アルバイトに依存しており、フルタイムで長期的に働ける人材の確保が難しい状況です。そのため、より安定的に外国人を雇用できる仕組みとして「特定技能制度」への期待が高まっています。ここでは注目される背景を整理します。

深刻化する人手不足

少子高齢化による労働人口の減少で、コンビニ業界は慢性的な人手不足に直面しています。特に深夜・早朝のシフトは埋まりにくく、オーナーや社員が負担を背負わざるを得ない状況が続いています。

留学生アルバイトの限界

留学生は重要な戦力ですが、週28時間までという制約や卒業・帰国による離職リスクがあるため、長期的に安定した雇用を実現するのは難しいのが実情です。

特定技能制度改正による対象分野の拡大

特定技能制度は2019年の導入以来、対象分野が拡大されてきました。外食業や飲食料品製造業に続き、2024年には自動車運送業、鉄道、林業なども新たに追加されています。この流れから、コンビニ業務も将来的に対象に含まれる可能性が高まっています。

コンビニが特定技能外国人を採用するメリット

もしコンビニ業務が特定技能の対象分野に追加された場合、店舗運営に大きなメリットがあります。ここでは主な3つのポイントを解説します。

人手不足の解消

フルタイム勤務が可能な人材を確保できることで、深夜や早朝などシフトが埋まりにくい時間帯の人材確保が容易になります。オーナーや社員の長時間労働を減らし、店舗運営の安定につながります。

長期雇用の安定

特定技能1号では最長5年間の就労が可能です。留学生アルバイトに比べて定着率が高く、経験を積んだ人材が店舗の戦力として活躍できる環境を整えられます。

多文化対応力の向上

外国人スタッフの接客参加により、訪日観光客や在留外国人顧客への対応力が強化されます。言語や文化面の対応が進むことで、地域住民からの信頼向上や売上アップにもつながります。

企業が今から準備すべきこと

コンビニ業務が特定技能の対象に加わった際にスムーズに受け入れを始めるためには、今から基盤を整えることが重要です。以下のような準備を進めておくと安心です。

業務範囲の明確化

外国人スタッフに任せられる業務を整理しておきましょう。レジ対応や品出し、清掃などは任せやすい一方、金銭管理や契約関連など法律上の制約がある業務は任せられません。業務を仕分けておくことで採用後の混乱を防げます。

教育マニュアルの多言語化

業務マニュアルは日本語だけでなく、英語・中国語・ベトナム語など主要な言語に対応しておくとスムーズです。写真や動画を活用したマニュアルや、ピクトグラムを用いたビジュアル説明は、言語の壁を超えて理解を促進します。

生活支援体制の整備

特定技能人材を受け入れる企業には、生活支援の義務があります。住居の確保、役所手続きのサポート、地域コミュニティとのつなぎ役などを準備しておくと、定着率の向上につながります。登録支援機関と連携して仕組みを整えるのも有効です。

地域や行政との連携

自治体や商工会議所、地域の日本語教室と協力して支援体制を築くことも大切です。企業単独での対応には限界があるため、地域資源を活用することで長期的な受け入れが可能になります。

特定技能で外国人を採用する際の注意点

特定技能の導入は人手不足解消につながる一方で、受け入れ企業には新たな責任やコストが発生します。採用を検討する際は、制度上の義務や現場での課題を正しく理解しておくことが重要です。

支援計画の義務とコスト負担

特定技能で外国人を受け入れる場合、企業には生活支援や日本語学習の機会提供などを盛り込んだ「支援計画」を策定・実行する義務があります。

自社で対応が難しい場合は登録支援機関に委託できますが、その場合は追加費用がかかります。採用後のコストはアルバイト雇用より高くなるため、長期的な視点での計画が欠かせません。

日本語力と教育の継続

特定技能人材にはJLPT N4程度、またはJFT-Basic合格レベルの日本語力が求められます。これは「簡単な日常会話ができ、指示を理解できる」水準ですが、実際の店舗業務にはさらに高度なコミュニケーション力が必要です。

例えば、顧客対応での丁寧な敬語表現や、日本特有のマニュアル接客用語、トラブル発生時の臨機応変な会話などは、採用後に学んでもらう必要があります。

そのため、採用企業には継続的な教育体制の整備が欠かせません。OJTに加え、多言語対応の業務マニュアル、動画教材、接客ロールプレイなどを活用することで、実務力を早期に高められます。

また、日本語学校や地域の学習支援と連携して、長期的な言語力向上を支援する仕組みを構築すると、定着率の向上にもつながります。

文化・社内体制への配慮

宗教や文化の違いによる配慮も重要です。例えば食事や休日に関する習慣の違い、礼拝時間の確保などが挙げられます。また、日本人スタッフとの協働を円滑に進めるために、異文化理解の研修や相談体制を整えることが、トラブル防止と定着率向上につながります。

コンビニ業界は慢性的な人手不足に直面しており、外国人スタッフの存在なしには店舗運営が難しい状況です。現状では特定技能の対象分野に含まれていませんが、制度改正の流れを踏まえると将来的に追加される可能性は高いといえます。

今のうちから業務整理や支援体制を整えておくことで、制度改正が実現した際にスムーズに受け入れを進めることができます。

まとめ

コンビニ業界は深刻な人手不足に直面しており、すでに外国人スタッフが店舗運営を支える重要な戦力となっています。しかし、現在の雇用は留学生アルバイトなどに依存しており、シフトの安定や長期的な人材確保には限界があります。

特定技能は、フルタイム就労と最長5年間の在留を可能にする仕組みであり、もし今後コンビニが対象分野に加われば、業界の人手不足解消に大きな効果を発揮する可能性があります。

その一方で、受け入れ企業には支援計画の策定やコスト負担、日本語教育、文化的配慮といった課題も伴います。

制度の正式な拡大はまだ決まっていませんが、企業は今から準備を始めておくことが重要です。業務範囲の整理、多言語マニュアルの整備、生活支援体制の構築などを進めることで、制度改正が実現した際にスムーズに対応できるでしょう。

「特定技能」を正しく理解し、メリットとリスクを見極めたうえで準備を進めることが、これからのコンビニ経営の安定につながります。