造船や舶用工業における塗装作業は、日本の造船技術を支える欠かせない工程です。しかし、近年は人手不足が深刻化し、とくに熟練技能を持つ人材の確保が難しくなっています。

この課題を解決する仕組みとして注目されているのが、2019年に始まった「特定技能」という在留資格制度です。

この記事では、造船分野での塗装作業に関心をお持ちの企業経営者や人事担当者の皆様に向けて、特定技能制度の全体像から、試験内容、採用手続き、受け入れ体制の整え方までをわかりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、特定技能制度が単なる人手不足対策ではなく、事業の将来を切り拓く戦略となることをご理解いただけるでしょう。複雑に見える制度も、一つひとつのステップを整理すれば、導入のイメージを具体的に描けるようになります。

それでは、即戦力となる人材を確保し、造船分野の現場をさらに強化していく第一歩を踏み出していきましょう。

この記事でわかること

この記事では、造船・舶用工業分野における特定技能「塗装」について、基礎から実践的なノウハウまで幅広く学ぶことができます。

具体的には、制度の概要や塗装作業が特定技能の対象となっている背景、評価試験の内容と難易度、申請の流れや必要な書類、さらに採用後の定着に向けた体制づくりまでを丁寧に紹介します。

この記事を読むことで、制度活用の全体像を理解し、自社での受け入れに向けた準備を具体的に進められるようになるでしょう。

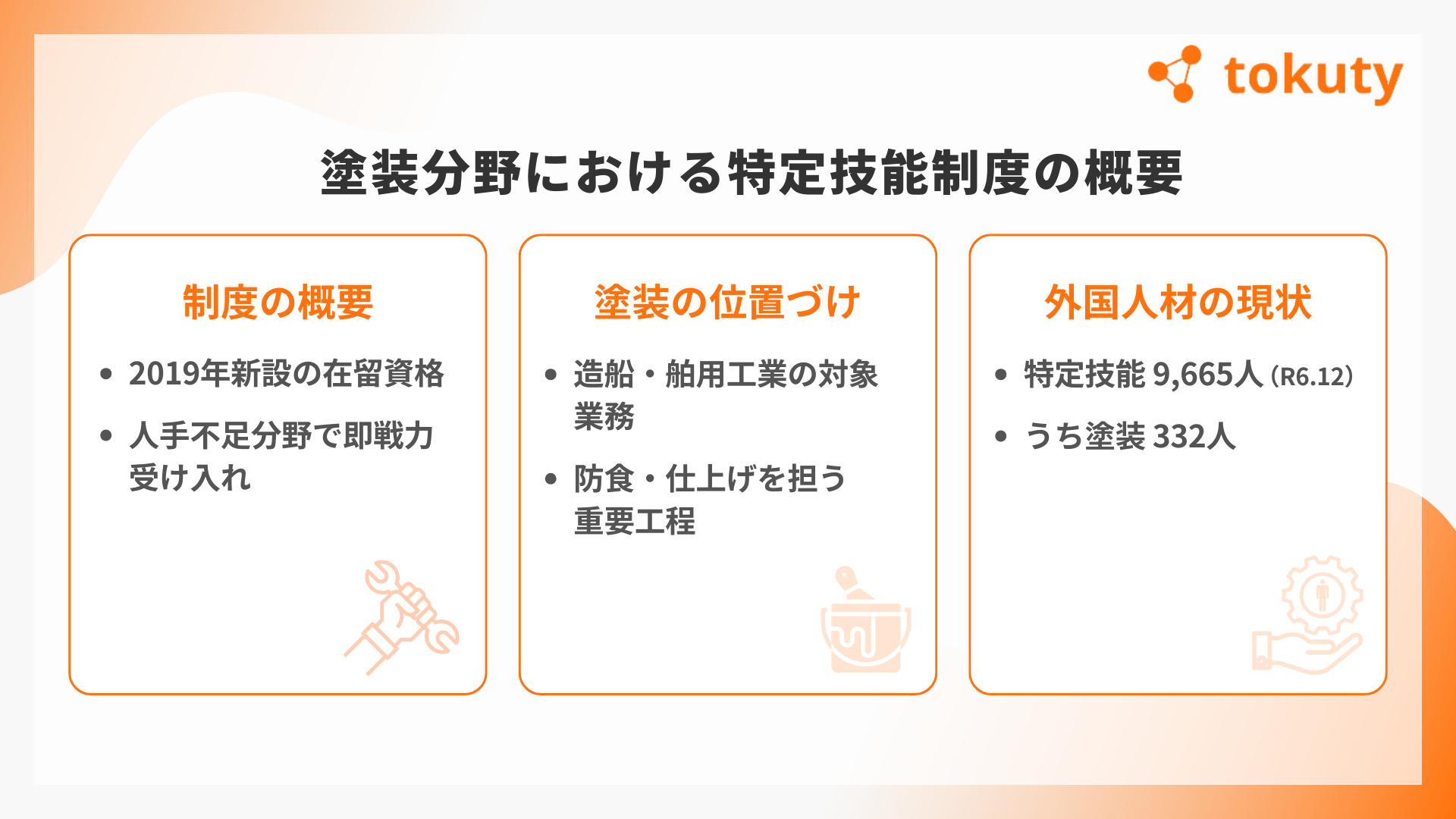

塗装分野における特定技能制度の概要

ここでは、特定技能制度の仕組みと、その中で「塗装」がどのように位置づけられているのかを整理します。造船・舶用工業分野における塗装は、船体の防食や仕上げを担う欠かせない工程であり、特定技能の対象業務として明確に定められています。

出入国在留管理庁の統計によると、令和6年12月時点で造船・舶用工業分野に従事する特定技能外国人は9,665人、そのうち塗装に従事するのは332人と報告されています。

これは、技能人材の安定的な確保が求められている現場において、塗装職が確実に受け入れられていることを示しています。

参照:出入国在留管理庁|特定産業分野・業務区分別 特定技能1号在留外国人数(令和6年12月末現在)

特定技能とは?

特定技能は、2019年に新設された在留資格で、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能を持つ外国人材を受け入れるための制度です。介護、建設、農業、製造業などと並び、造船・舶用工業分野も対象とされています。

塗装はその中で、実際の現場で即戦力として期待される中核的な作業のひとつとして位置づけられています。

造船分野における塗装の位置づけ

造船分野では、溶接、鉄工、配管などと並び「塗装」が正式に特定技能の対象業務に含まれています。塗装は単なる表面仕上げではなく、船体や部品を錆や腐食から守る重要な役割を担います。

そのため、専門的な知識と技能を持つ人材が必要とされ、制度を通じて外国人材の受け入れが進んでいます。

関連記事:特定技能の造船・舶用工業分野とは?外国人人材の受け入れノウハウを解説!

塗装分野で働く外国人材の現状

日本の造船業界は高い技術力を持つ一方で、高齢化と人材不足が深刻な課題となっています。特に塗装は体力と技能の両方を求められる作業であり、若年層の確保が難しい分野です。

そうした中で、特定技能制度を活用して外国人材が現場に参加することは、即戦力の確保だけでなく、熟練技術の継承にもつながります。塗装に従事する332人という数字はまだ限定的ですが、今後も人手不足解消の一手として、制度の重要性はますます高まっていくと考えられます。

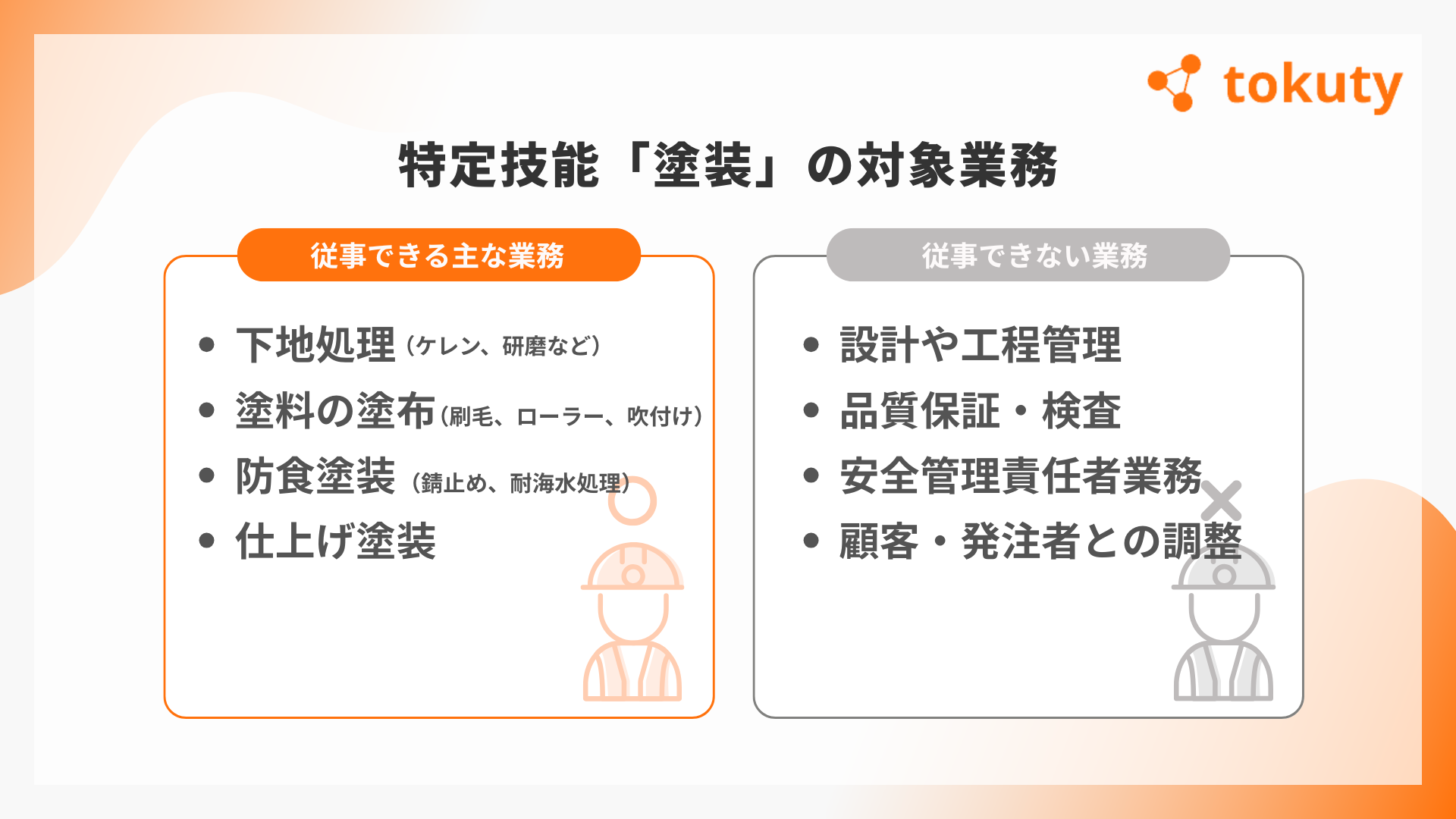

特定技能「塗装」の対象業務

特定技能「造船・舶用工業分野」における塗装業務は、船体や部品を長期間にわたり保護するための重要な工程です。単に見た目を整えるだけでなく、防食・防錆・耐久性の確保といった機能を担うため、専門的な技能を持つ人材が必要とされます。

従事できる業務

造船分野の塗装において、特定技能外国人が従事できるのは、次のような現場の中核的な作業です。

- 塗装前の下地処理(ケレン作業、研磨など)

- 塗料の塗布作業(刷毛塗り、ローラー塗り、吹き付け塗装)

- 防食塗装(錆止めや耐海水塗装など、船体を腐食から守るための処理)

- 仕上げ塗装(外観の美観や耐候性を高める最終工程)

- 作業後の清掃・後片付け

従事できない業務

一方で、特定技能の在留資格で行えるのは「現場での技能作業」に限定されており、以下のような業務は対象外となります。

- 設計や工程管理(塗装計画の立案や工程全体の管理)

- 品質保証・検査業務(塗膜厚測定や試験片による耐久性検査など)

- 安全管理責任者業務(安全衛生責任者としての管理職務)

- 顧客や発注者との調整業務(高度な日本語能力や専門資格が必要な業務)

このように、特定技能で認められているのはあくまで実作業の即戦力となる業務であり、管理職や高度専門職の役割までは担えない点に注意が必要です。

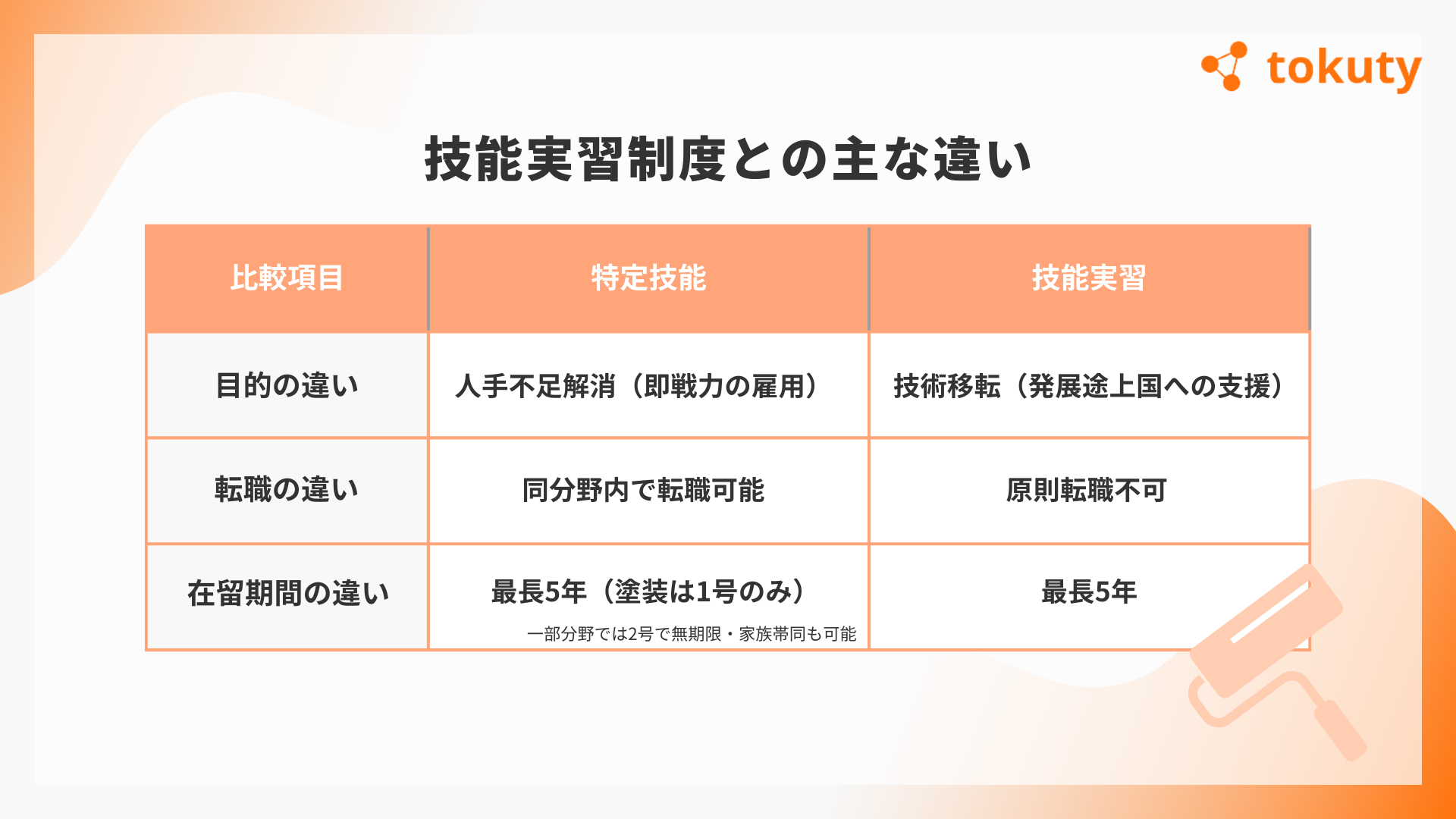

技能実習制度との主な違い

特定技能制度と技能実習制度は混同されがちですが、制度目的や働き方に大きな違いがあります。企業が制度を活用する際には、その違いを正しく理解しておくことが重要です。

制度目的の違い

技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的とした「国際貢献」の側面が強く、実習生は日本で学んだ技能を母国に持ち帰ることが前提でした。これに対して特定技能制度は、日本国内の人手不足を補うことを目的とした労働力確保制度です。

制度目的の違いが、そのまま現場での役割や待遇に反映されています。

転職の可否

技能実習では原則として転職が認められていませんでしたが、特定技能では同じ分野内であれば転職が可能です。これは労働者としての権利を尊重した制度設計であり、外国人材がより安定して働ける仕組みにつながっています。

在留期間とキャリアの違い

技能実習は最長5年ですが、特定技能1号は通算で最長5年間の就労が可能です。さらに一部分野では特定技能2号への移行により、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も認められています(塗装は現時点で1号のみ)。

企業にとっては、技能実習から特定技能に移行させることで、現場経験のある人材を継続して雇用できるという大きなメリットがあります。

特定技能で働くには(造船・舶用工業分野の塗装)

造船・舶用工業分野の「塗装」で特定技能1号として働くには、原則として技能試験と日本語試験に合格する必要があります。ただし、技能実習(2号)を良好に修了している場合は、これらの試験が免除される特例もあります。ここでは、それぞれの要件を整理します。

技能試験(塗装)

技能試験は、学科試験と実技試験の二つで構成されています。

- 学科試験:安全衛生や塗装の基礎知識に関する〇×式30問。正答率60%以上で合格。

- 実技試験:金属板に対して素地調整(ケレン)、マスキング、下塗り・中塗り・上塗りの一連の塗装を行い、仕上がりを検査。

実技では、単に塗料を塗るだけでなく、仕上がりの均一性・塗膜の規定厚さ・作業手順の正確さが厳しく見られます。塗料の「たれ」や「ムラ」があると減点対象になり、仕上がりが美しく安全基準を満たしていなければ合格できません。

つまり、試験に合格する人材は、基本的な塗装技能を一通り習得し、現場の即戦力として作業を任せられる水準であると考えられます。

日本語試験

特定技能1号では、日本語での基礎的なコミュニケーション能力も求められます。条件は次のいずれかの合格です。

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

この水準(A2相当)は、簡単な日常会話や職場での指示を理解できるレベルです。たとえば、

- 「この面をもう一度塗ってください」

- 「安全具をつけてから作業を始めましょう」

- 「昼休みは12時からです」

といった指示を聞いて行動できる程度の日本語力が目安です。難しい専門用語までは必要ありませんが、基本的な受け答えや現場の安全に関わる会話は理解できる必要があります。

技能実習からの移行

すでに技能実習(第2号)を良好に修了している人材は、同一分野であれば、技能試験と日本語試験が免除されます。造船分野の塗装で経験を積んだ技能実習生を、そのまま特定技能人材として継続雇用できる仕組みです。

企業側が移行の際に準備すべき主な書類は以下のとおりです。

- 雇用契約書(報酬は日本人と同等以上であること)

- 1号特定技能外国人支援計画書(生活支援・日本語学習・相談体制などを明記)

- 技能実習2号の良好修了を示す証明書類

この移行ルートを活用すれば、教育コストや採用リードタイムを大幅に抑えながら、現場に即戦力を確保することが可能です。

在留資格申請に必要な書類と費用

特定技能外国人を雇用するためには、出入国在留管理庁に対して「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可を得る必要があります。

その際、企業側は多くの書類を準備しなければなりません。ここでは、代表的な書類と申請にかかる費用を整理します。

主な必要書類

- 申請書(在留資格変更許可申請書または認定証明書交付申請書)

- 雇用契約書(報酬は日本人と同等以上であることが条件)

- 1号特定技能外国人支援計画書

・生活オリエンテーションの実施

・住居確保や公的手続き支援

・日本語学習機会の提供

・相談窓口の設置 などを具体的に記載 - 技能試験・日本語試験の合格証明

(技能実習から移行の場合は修了証明書で代替可) - 企業の概要資料(登記事項証明書、決算書など)

申請費用

在留資格申請の際には、収入印紙代として4,000円が必要です。さらに、書類作成や手続きを行政書士や登録支援機関に依頼する場合は、10万円〜20万円程度の報酬が別途かかるのが一般的です。

スムーズに進めるポイント

書類は専門的で分量も多く、不備があると審査が長引いたり不許可となるリスクがあります。そのため、登録支援機関や行政書士など専門家のサポートを活用することが実務上は安心です。

支援計画の作成から申請書類の準備、入国後の生活支援までトータルで任せられるため、企業の負担を大きく軽減できます。

特定技能人材の受け入れ体制と定着のポイント

特定技能外国人を採用することはゴールではなくスタートです。彼らが安心して働き、長く会社に貢献してもらうためには、受け入れ体制を整えることが欠かせません。ここでは、企業が準備すべき具体的な取り組みを整理します。

生活基盤のサポート

来日した人材がすぐに生活と仕事を始められるように、住居や生活基盤を整えることが重要です。例えば、

- 社宅やアパートの手配(初期費用を会社が一時的に立て替えるなども有効)

- 住民登録や銀行口座開設、携帯電話契約などの公的手続きの同行サポート

- 生活オリエンテーションの実施(公共交通の利用方法やごみ出しルールなど)

出入国在留管理庁が定める「1号特定技能外国人支援計画」の中でも、生活支援は必須項目として位置付けられています。

円滑なコミュニケーション

定着のために最も重要なのは、職場での円滑なコミュニケーションです。言葉や文化の違いから生じる誤解を防ぐために、次のような工夫が有効です。

- 専門用語を避け、簡単で分かりやすい「やさしい日本語」を使う

- 作業手順書にイラストや写真を取り入れて視覚的に理解できるようにする

- 給与明細や社会保険の仕組みを丁寧に説明し、透明性を確保する

厚生労働省の調査でも、外国人労働者の悩みの上位は「職場でのコミュニケーション」でした。会社全体で歩み寄る姿勢が、信頼関係の構築につながります。

定期的な面談と相談窓口

法律上、受け入れ企業または登録支援機関には、特定技能外国人とその上司に対して3か月に1回以上の定期面談を行う義務があります。この面談は、仕事の進捗確認だけでなく、生活上の悩みや人間関係について相談できる場として活用することが大切です。

また、社内だけでなく、地域の国際交流センターや外国人総合相談支援センター(ワンストップセンター)など、母国語で相談できる窓口の情報を事前に案内しておくと、より安心して働いてもらえます。

登録支援機関の活用

実務上、多くの企業は支援業務の大部分を登録支援機関に委託しています。生活サポートや日本語学習支援、定期面談などを専門的に代行してもらうことで、企業は現場業務に集中できます。

法務省のデータでも、登録支援機関によるサポートを受けている特定技能外国人の定着率は、企業が単独で支援する場合よりも高いことが報告されています。

特定技能を活用するメリット(造船分野の塗装)

特定技能制度を活用して塗装人材を受け入れることは、単なる人手不足対策にとどまりません。即戦力の確保から採用コストの最適化、企業の成長基盤づくりまで、造船所にとって大きなメリットがあります。

即戦力となる人材の確保

技能試験に合格した人材や技能実習から移行した人材は、下地処理から仕上げまでの一連の工程を担える水準にあります。すでに現場経験を持つ人材も多く、採用後すぐに戦力化できるのが大きな強みです。

採用コストと育成負担の軽減

国内での若手採用が難しい中、特定技能は安定的に人材を確保できる仕組みです。技能実習からの移行であれば教育コストを抑えつつ継続雇用が可能で、採用の手間や費用を最適化できます。

生産性向上と事業の安定

塗装工程は船の品質や納期に直結するため、人員の安定確保は大きな経営効果をもたらします。安定した労働力によって納期遅延や品質低下のリスクを減らし、受注機会を広げて事業成長につなげることができます。

まとめ

本記事では、造船・舶用工業分野における塗装の特定技能について、制度の概要から試験内容、技能実習からの移行方法、在留資格申請、受け入れ体制、そして活用するメリットまで解説しました。

特定技能制度は、単に不足する労働力を補うための仕組みではなく、即戦力となる人材を確保し、現場を安定させ、企業の成長を支える重要な経営戦略になり得ます。

制度を活用するにあたっては、技能試験や日本語試験の理解、在留資格申請に必要な書類の準備、そして受け入れ後の生活支援やコミュニケーション体制の構築が欠かせません。これらを一つひとつ丁寧に整えることで、人材が安心して働き続けられる環境が生まれます。

人手不足を課題とするだけでなく、制度を前向きに活用することが、貴社の新しい可能性を切り開く第一歩となるでしょう。特定技能は、意欲ある外国人材と企業を結ぶ架け橋です。ぜひ積極的に導入を検討してみてください。