近年、建設業界では深刻な人手不足が続いています。特に、建築物の骨組みを支える鉄筋継手の分野では、熟練技能者の高齢化と若手不足により、現場の人材確保が大きな課題となっています。

このような背景を受けて、2019年に創設されたのが特定技能制度です。

本記事では、鉄筋継手分野で外国人材を受け入れるための特定技能制度の概要、対象となる作業内容、試験制度、採用手続き、費用や支援体制、さらには制度活用のメリットまで、幅広く解説します。

特定技能制度を正しく理解し、効果的に活用することで、企業は安定した人材確保と業務効率の向上を図ることができます。ぜひ、貴社の人材戦略にお役立てください。

この記事でわかること

本記事では、鉄筋継手の分野における特定技能制度について、制度の基本概要から試験内容、技能実習からの移行方法、外国人労働者の採用手続き、支援体制の構築、さらには制度活用のメリットや雇用にかかる費用まで、幅広く網羅的に解説しています。

建設業界で外国人材の受け入れを検討している方にとって、具体的な制度の内容や実務に即した情報が得られる内容となっています。この記事を通じて、制度理解を深め、現場での人材確保に役立てていただければ幸いです。

「鉄筋継手」特定技能の基本概要

鉄筋継手は、建設現場で構造物の強度や安全性を支える重要な工程です。特定技能制度により、必要な技術を持つ外国人材を受け入れることが可能となりました。

鉄筋継手 特定技能とは

鉄筋継手 特定技能とは、溶接継手や圧接継手といった高度な技能を持つ外国人労働者が、日本の建設業で就労できる制度です。特定技能1号の在留資格を得ることで、最長5年間の就労が認められています。

対象者は、鉄筋継手に関する試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了している必要があります。建物の骨組みを構成する重要な作業に携わるため、高い技能と正確さが求められます。

対象となる仕事内容

特定技能者が従事する業務は、鉄筋の端面加工、鉄筋支持器や溶接治具の取り付け、圧接器の操作・脱着、継手作業などです。さらに、検査補助や機器の点検、鉄筋配筋の補助業務も含まれます。

これらの作業は構造物の耐久性に直結するため、安全かつ確実な対応が求められ、即戦力としての役割が期待されています。

建設分野における鉄筋継手の重要性

鉄筋継手は、建物の強度や耐震性を確保するうえで不可欠な工程です。誤った継手は構造上の欠陥につながるため、熟練した技能者の存在が極めて重要です。

しかし日本では、技能者の高齢化や若年層の減少により人材確保が難しくなっています。この状況を打開する手段として、外国人材の活用が注目されています。

制度の導入以降、多くの外国人が日本の産業現場で活躍しており、2024年12月末時点で特定技能の在留外国人数は約28万人にのぼります。

なかでも建設分野では38,365人が在留しており、鉄筋継手を含む現場の人手不足を支える貴重な戦力となっています。

参照:出入国在留管理庁【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数 (2024年12月末)

「鉄筋継手」特定技能試験の詳細

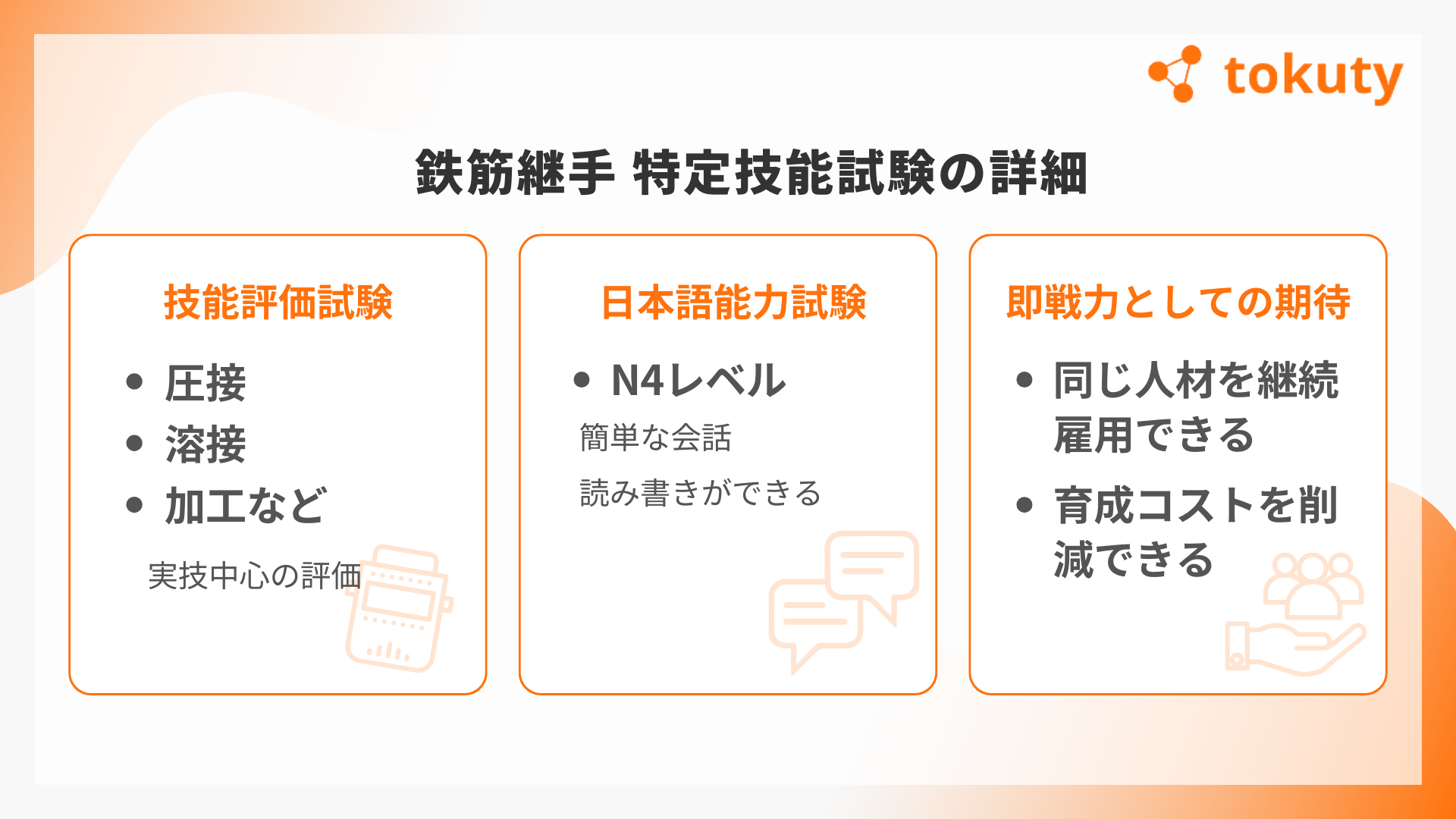

鉄筋継手分野で特定技能の在留資格を得るには、「技能評価試験」と「日本語能力評価」をクリアする必要があります。技能面・言語面の水準は実務に対応できるレベルに設定されており、合格者は即戦力として現場での活躍が期待できます。

技能評価試験の内容と水準

鉄筋継手の技能試験は、建設技能人材機構(JAC)が実施する「鉄筋継手作業評価試験」により判定されます。

実技試験では、以下のような基本的な作業を、決められた時間内に正確かつ安全に実施できるかが評価されます。

- 鉄筋端面の加工・清掃

- ガス圧接機器の準備と取付け

- 圧接作業の実施(火炎調整・圧接・冷却)

- 完了後の外観確認など

評価基準には、作業手順の遵守・安全対策・仕上がり品質が含まれ、現場作業で求められる基本スキルが網羅されています。実技内容は、熟練作業者のサポートを受けつつ現場で対応できる水準です。

日本語能力の要件

日本語に関しては、日本語能力試験(JFT-Basic)またはJLPTのN4レベル相当が必要です。これは、日常的な日本語のやりとり(挨拶・指示理解・簡単な会話)ができる水準とされ、現場の簡単な指示や安全確認を理解・実行できる能力が求められます。

たとえば、「これを切って」「ここを持っていて」「○○は危ないから近づかないで」などの会話が通じるレベルが目安です。

合格者の即戦力性

試験合格者は、すでに鉄筋継手作業に必要な基本動作を習得しており、日本語での指示にも対応可能です。とくに、技能実習2号を良好に修了してから移行した場合、3年間の実務経験があるため、戦力化までの時間が短くなります。

企業側が適切な指導者を配置し、安全教育と日本語支援を並行すれば、早期に現場での独り立ちが可能です。

技能実習から特定技能への移行方法

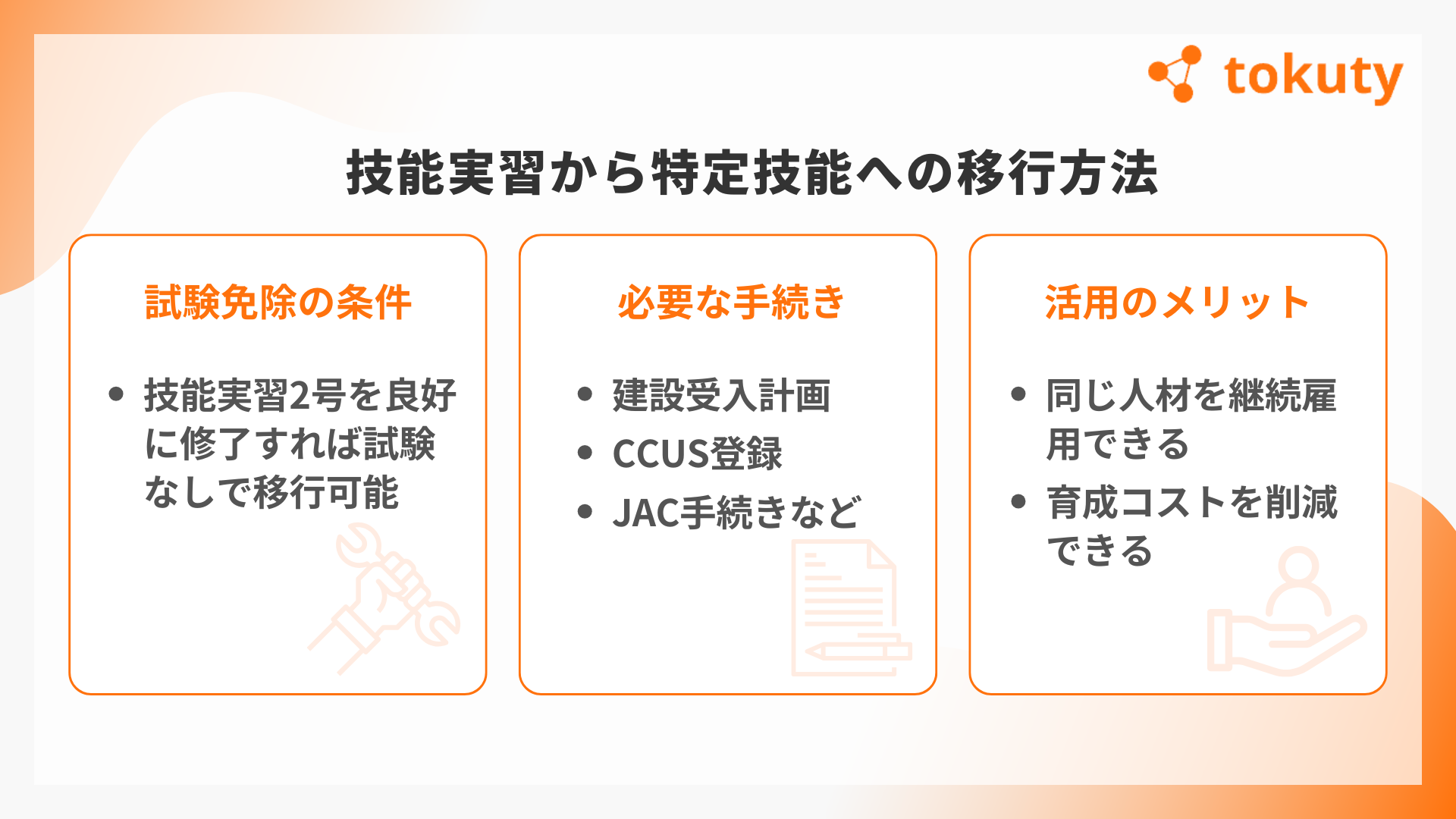

すでに鉄筋継手作業で技能実習を修了した外国人労働者は、「特定技能1号」への移行が可能です。これにより、実習よりも自由度の高い環境で、より長期間の就労が実現します。即戦力として雇用しやすく、受け入れ手続きも比較的スムーズです。

関連記事:【技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

移行に必要な条件

技能実習から特定技能へ移行するためには、いくつかの条件があります。まず、技能実習2号を「良好に」修了していることが前提です。つまり、実習期間中の成績や勤務態度、出席状況などが良好である必要があります。

また、移行先の職種が特定技能制度の対象であることも求められます。鉄筋継手はその対象となっており、制度上スムーズに移行できる分野です。

さらに、在留資格変更の際には、適切な書類を整えることも重要です。これには、修了証明書や雇用契約書、受け入れ計画書などが含まれます。

移行手続きの流れ

技能実習から特定技能への移行は、在留資格の変更申請という形で行われます。まずは必要書類を準備し、出入国在留管理局に申請を行います。必要な書類には、技能実習修了証明書、雇用契約書、受入機関に関する情報などが含まれます。

申請後は、内容の審査が行われ、審査期間は一般的に1〜2ヶ月程度です。ただし、審査時期や申請内容によっては、それより長引く場合もあります。書類の不備があると再提出が求められることもあるため、提出前の確認が重要です。

特定技能ビザ取得のポイント

特定技能ビザを取得するにあたっては、提出書類の正確さが非常に重要です。記載内容に誤りや不備があると、審査が遅れる原因となります。

また、受け入れ企業の体制も評価対象です。企業が法令を順守し、労働条件や生活支援などを含む適切な支援体制を整えているかどうかがチェックされます。

さらに、ビザ取得後も、定期的な報告義務や生活支援を継続して提供する必要があります。これらをきちんと行うことで、外国人労働者が安心して働き続けられる環境を維持できるのです。

特定技能外国人労働者の採用手続き

鉄筋継手分野で特定技能外国人を採用するには、通常の雇用とは異なる手続きと要件が発生します。適切に準備を進めることで、スムーズな受け入れと長期的な人材確保が可能になります。

企業に求められる要件

受け入れ企業には、以下の条件が求められます。

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

- 建設特定技能受入計画の策定と、建設技能人材機構(JAC)への申請・承認

- 外国人と月給制で雇用契約を締結(同等の日本人と同じかそれ以上の報酬水準)

- 適正な労働環境と支援体制(生活支援、日本語教育など)を整えること

また、過去に不法就労や労働基準法違反などの実績がある企業は、受け入れが認められないこともあります。

採用までの流れと必要書類

採用にあたっての基本的なステップは次の通りです。

- 受け入れ計画の申請(JAC)

- 労働者の選定と雇用契約の締結

- 支援計画書の作成と登録支援機関との契約(または自社支援)

- 出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請

必要書類には、以下が含まれます:

- 雇用契約書

- 受入計画書・支援計画書

- 会社の登記簿謄本・決算書類

- 技能試験合格証または技能実習修了証

採用後のサポートと定着支援

外国人材を採用した後のサポート体制は、定着率や業務効率を左右する重要なポイントです。たとえば、来日後の生活立ち上げ支援として、住居の手配や生活ルールの説明、銀行口座開設や携帯電話契約のサポートなどが必要となります。

加えて、就労開始後は定期的な面談や業務上のサポートを通じて、職場での困りごとや生活上の不安を早期にキャッチし、解消する姿勢が求められます。

特に鉄筋継手のような専門的な作業を伴う分野では、継続的なスキル向上を目指す教育支援や、現場でのコミュニケーション支援も重要です。

こうした環境を整えることで、特定技能外国人が長く安心して働けるだけでなく、企業側も安定した人材確保が可能になります。支援を自社で行う場合も、登録支援機関に委託する場合も、企業が能動的に関わる姿勢が大切です。

鉄筋継手 特定技能活用のメリット

建設業界の深刻な人手不足を背景に、即戦力として期待されているのが「特定技能」の外国人材です。特に鉄筋継手の分野では、技能実習や特定技能の制度を活用することで、安定的な労働力確保が可能になります。

このセクションでは、鉄筋継手の現場で特定技能人材を活用することによって得られる主なメリットを、以下の3つの観点から解説します。

即戦力として現場に貢献

鉄筋継手の特定技能者は、試験合格や技能実習の修了を経て、一定の知識・技術を持っていることが前提です。そのため、採用後すぐに現場作業に参加しやすく、熟練者の指導のもとで端面加工や溶接治具の取付けといった工程に対応できます。

採用コストを抑えつつ、即戦力として活躍してもらえる点は大きな魅力です。

長期的な人材確保による安定化

特定技能ビザは最長5年間の在留が可能で、技能実習よりも長く働くことができます。長期的に雇用することで、現場に慣れ、作業効率が向上し、会社の生産性や品質の安定にもつながります。

また、継続雇用により社内教育コストを抑えることができ、熟練者の負担軽減にも貢献します。

多様な人材による組織の活性化

外国人材の受け入れは、単なる人手不足の解消だけでなく、企業文化の多様化やチームの活性化にも寄与します。

異なる文化や価値観を持つ人材との協働は、社内のコミュニケーション力を高め、柔軟な対応力や新しい発想の創出につながるケースもあります。結果として、企業全体の競争力を底上げすることが期待できます。

鉄筋継手 特定技能の雇用にかかる費用と必要な手続き

鉄筋継手の分野で特定技能人材を雇用するには、所定の制度的手続きを行うとともに、必要な費用の把握が重要です。ここでは、企業が外国人材を雇用する際に必要となる主な要件と費用の内訳を解説します。

必要な申請・制度手続き

鉄筋継手の特定技能人材を雇用するには、まず「建設特定技能受入計画」の認定を国土交通省から受ける必要があります。また、以下の要件も併せて満たさなければなりません。

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録:本人・事業者ともに登録が必須

- 建設技能人材機構(JAC)への加入:正会員または賛助会員としての登録が求められます

- 日本人と同等以上の報酬:月給制が義務付けられており、手当や福利厚生も含めた待遇が求められます

雇用にかかる費用の内訳

外国人材の雇用には、以下のような費用が発生します。

- JAC年会費:正会員36万円/年、賛助会員24万円/年

- 受入負担金:技能実習2号修了者の場合、15万円/年(1人あたり)

- 登録支援機関の委託費(※外部委託の場合):業務内容により年間10〜30万円程度が目安

その他、入社時の交通費や健康診断、日本語教育費などの準備費用も発生する場合があります。初期費用を事前に把握したうえで、無理のない受け入れ体制を整えることが大切です。

企業側の支援体制構築とそのコスト

特定技能制度では、外国人材が安心して働けるよう「支援計画」の実施が義務付けられています。生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談体制の整備など、細やかなフォローが求められます。

登録支援機関を活用すれば負担軽減はできますが、その分委託費が発生します。一方、企業が自社で支援を行う場合には、人材や教育体制の整備などに一定の労力とコストがかかります。

まとめ

鉄筋継手の分野における特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む建設業界にとって、即戦力となる外国人材を受け入れる有効な手段です。

本記事では、制度の概要から試験内容、技能実習からの移行方法、雇用に必要な手続きと費用、さらには採用後の支援体制やメリットまでを幅広く解説しました。

特定技能制度を正しく理解し、制度に即した適切な運用を行うことで、外国人材と企業双方にとって安定した雇用関係を築くことができます。採用を検討している企業担当者の方は、本記事を参考に、計画的な受け入れ準備を進めてみてください。