近年、日本の素形材産業における人手不足は深刻な問題となっています。とくに鋳造分野では、熟練技能者の高齢化や若年層の就業離れにより、現場の人材確保が大きな課題となっています。こうした状況の中、注目されているのが外国人材を受け入れる「特定技能制度」です。

本記事では、鋳造分野における特定技能制度の概要から、採用の流れ、受け入れ時の注意点までをわかりやすく解説します。人手不足に悩む中小企業の皆様にとって、実用的な情報を提供いたします。

この記事でわかること

本記事では、鋳造分野における「特定技能制度」の仕組みから、実際の仕事内容、外国人材の採用メリット、在留資格の申請手続き、受け入れ時の注意点までを総合的に解説します。

「鋳造 特定技能」について詳しく知りたい企業担当者の方に向けて、採用の流れや現場で活躍する人材のイメージまで、実践的な情報をわかりやすくお届けします。

鋳造分野の特定技能制度とは

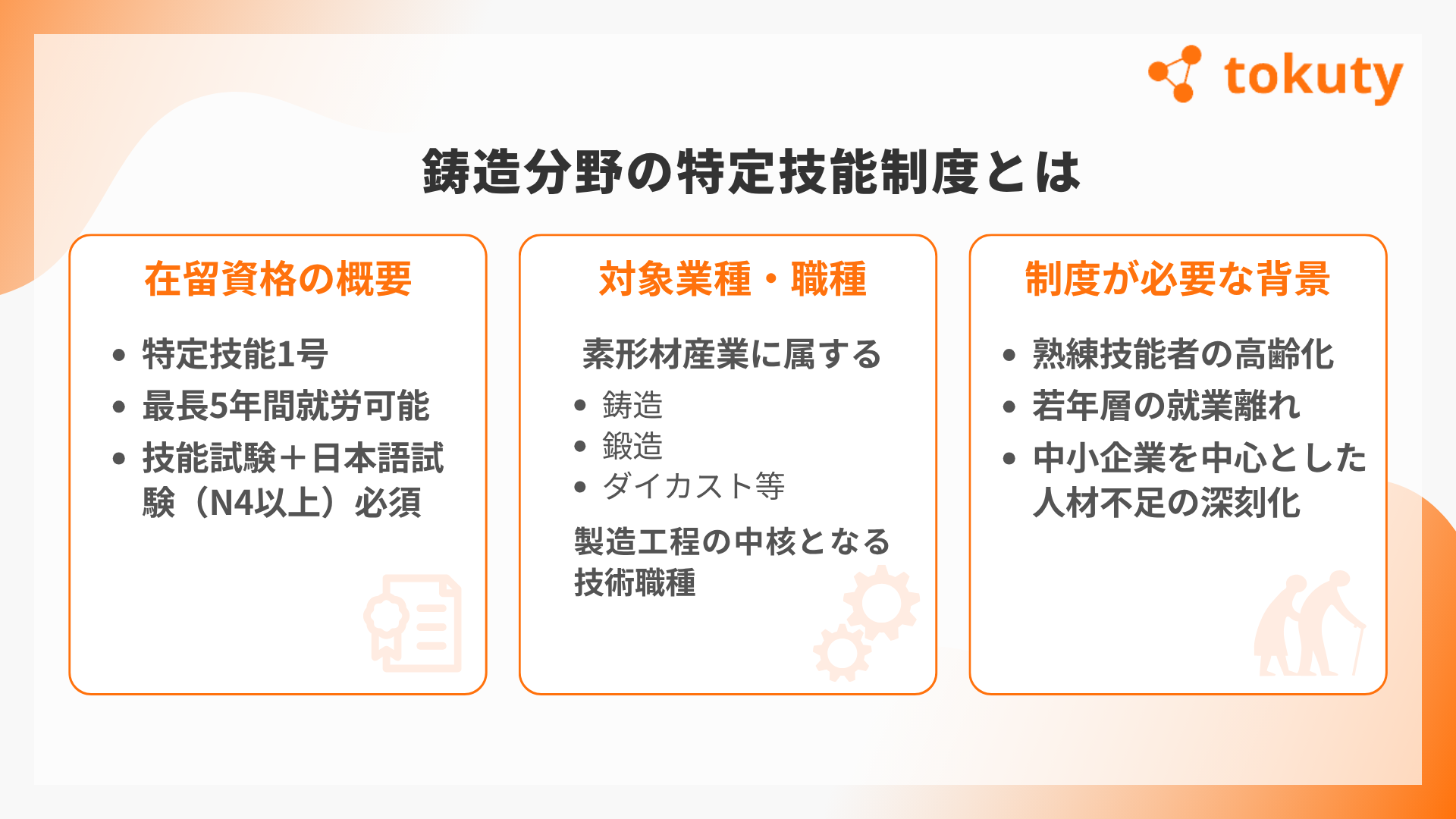

鋳造分野における「特定技能制度」とは、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を受け入れ、就労機会を提供するための在留資格制度です。2019年に創設されて以降、慢性的な人手不足に悩む製造業において、即戦力となる外国人材の採用手段として注目されています。

とくに鋳造の現場では、熟練技術を持つ人材の高齢化や若年層の入職減少といった課題が深刻化しており、特定技能制度を活用した人材確保が現場維持のカギとなっています。

本セクションでは、制度の仕組みや鋳造分野における役割、素形材産業との関係性について詳しく解説します。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、2019年4月に導入された新しい在留資格で、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。鋳造は「特定技能1号」の対象分野のひとつで、外国人が最大5年間、日本国内でフルタイムの就労を行うことが認められています。

対象分野は、2025年時点で14分野にわたり、素形材産業(鋳造・鍛造・ダイカストなど)も含まれています。技能実習制度とは異なり、労働力確保を主目的とし、転職も原則的に可能です。

鋳造分野における特定技能の役割

鋳造は、金属を高温で溶かして型に流し込むことで製品を成形する工程で、製造業の基盤を支える重要な分野です。しかし、現場では長時間労働や高温環境という要因から人材確保が困難になっており、多くの中小企業が慢性的な人手不足に悩んでいます。

特定技能制度は、こうした現場に即戦力を呼び込むための制度であり、国内労働市場を補完する役割を果たします。

素形材産業との関係

素形材産業とは、鋳造・鍛造・ダイカスト・金属プレスなど、素材の「かたちづくり」を担う産業分野です。製品の基礎を形作る重要な工程であり、自動車・機械・電機分野など広範な産業の根幹を支えています。

中でも鋳造は、エンジン部品や産業機械部品など、高精度かつ高耐久性が求められる製品の製造に不可欠な技術です。

このような背景から、鋳造分野での外国人材の活用は、日本のものづくりの競争力を維持するうえで重要な鍵となります。

実際に、2024年12月時点で素形材産業のうち「機械金属加工」分野には36,067人の外国人が「特定技能1号」の在留資格で就労しており、鋳造や鍛造を含む現場でも多数の外国人材が活躍しています。

参照:出入国在留管理庁【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数 (2024年12月末)

鋳造 特定技能の仕事内容

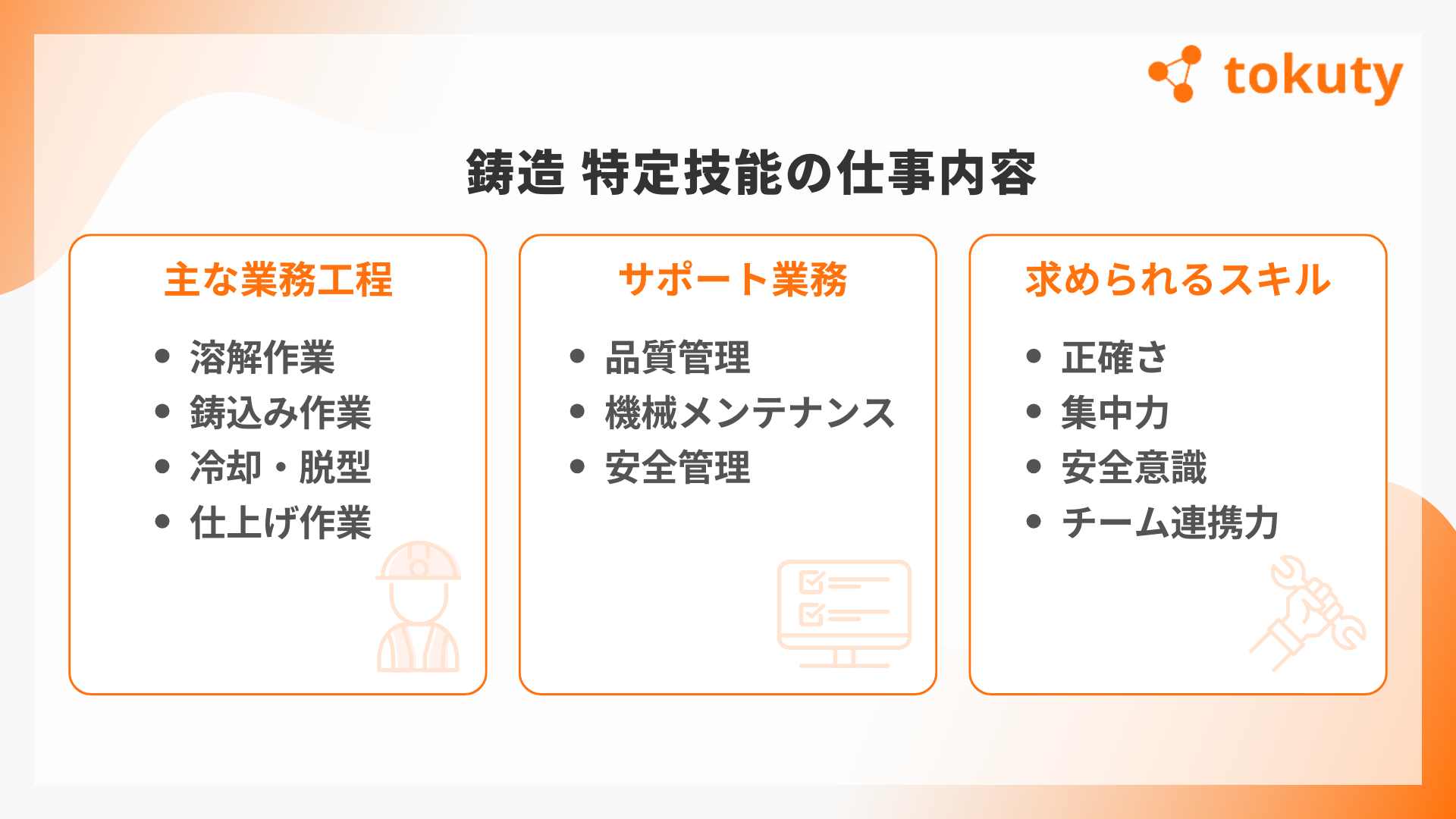

鋳造特定技能者の業務は、金属素材の加工における中核的な作業を担います。高温で溶解された金属を精密に成形し、規格通りの製品を作り上げる過程では、高い集中力と注意深さが求められます。

具体的な業務内容

以下が主な作業工程です:

- 溶解作業:鉄やアルミなどの金属を電気炉やキューポラ炉で高温加熱し、溶かす作業

- 鋳込み作業:溶解金属をあらかじめ用意された砂型や金型に流し込む工程

- 冷却・脱型:固まった鋳物を冷却し、型から取り外す作業

- 仕上げ作業:バリ取り、研磨、熱処理などの加工を行い、製品として仕上げる

- 品質管理・検査:寸法・強度・外観検査などを行い、不良品を見分ける

- 設備保守:使用する機械や設備の点検・整備を定期的に行う

これらの作業は安全性にも関わるため、正確さと責任感が重視されます。

必要な技能と資格

鋳造分野で特定技能として就労するには、以下の2つの試験に合格する必要があります:

1.鋳造分野の特定技能評価試験(技能試験)

⇒ 日本語または英語で受験可能。鋳造の工程や機械操作に関する実技と筆記の総合評価。

2.日本語能力試験(JLPT)N4以上

⇒ 日常的な会話や業務指示の理解が可能なレベル。

これらに合格すれば、海外からの新規入国や、技能実習2号からの在留資格変更が可能になります。

機械金属加工との関連性

鋳造で作られた素材は、後工程である「機械加工」に回され、切削・研磨・穴あけなどの精密加工が行われます。つまり、鋳造は製造工程の入り口に位置する工程であり、最終製品の品質や性能に直結します。

したがって、鋳造特定技能者は、単独での作業だけでなく、加工や組立との連携を意識した業務遂行が求められます。

鋳造 特定技能を活用するメリット

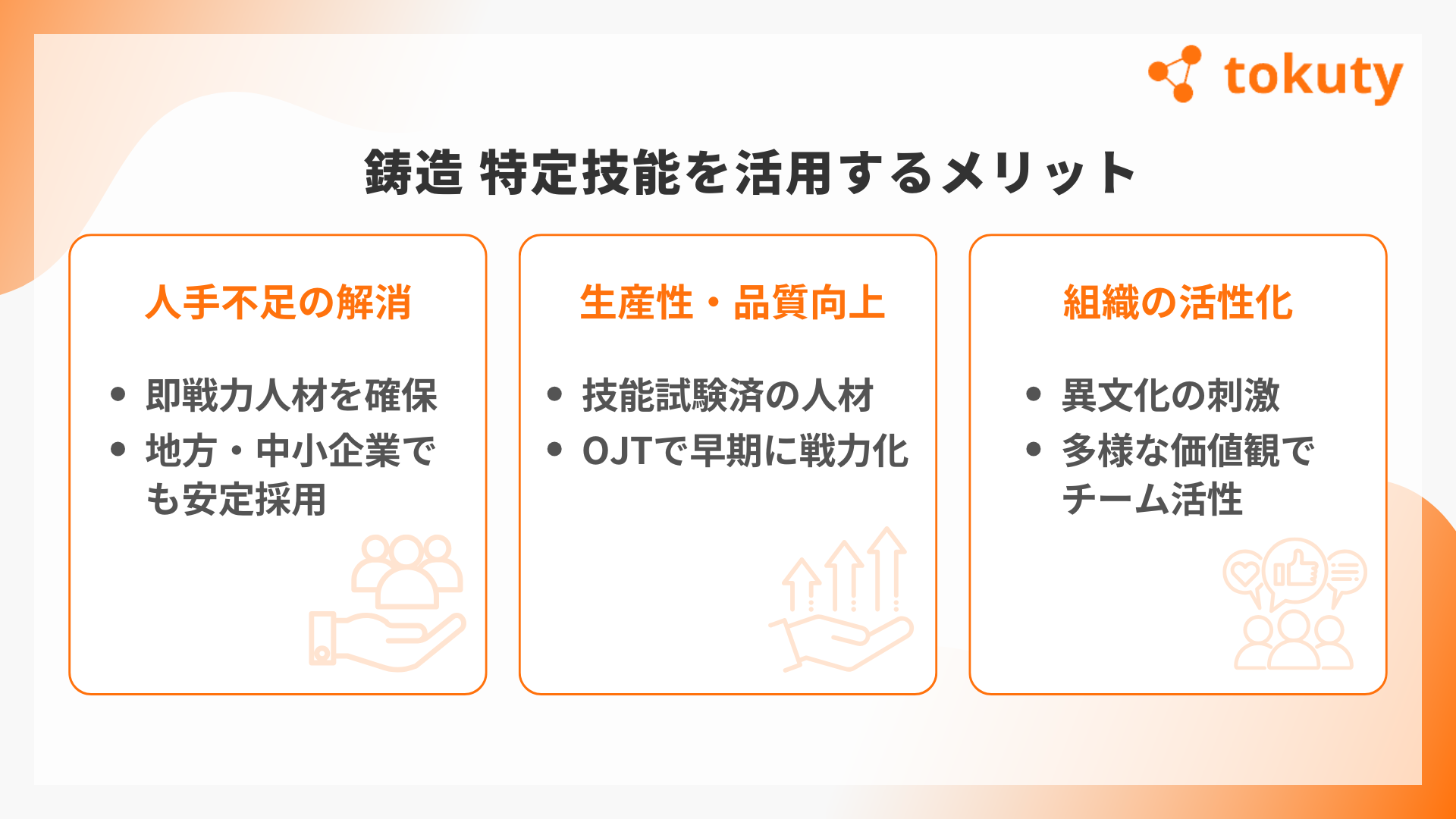

外国人特定技能者を受け入れることで、企業にはさまざまなメリットがあります。単なる人材確保にとどまらず、組織の活性化や長期的な成長にもつながる点が注目されています。

人手不足の解消

鋳造業界では、経験豊富な技能者の引退や若年層の入職離れにより、深刻な人材不足が続いています。特定技能者の採用は、そうした現場に即戦力となる人材を確保できる実用的な手段です。

求人に対する応募が少ない地方中小企業でも、海外からの応募者にアプローチすることで安定した採用が見込めます。

生産性・品質向上への貢献

特定技能制度では、事前に技能試験をクリアした人材のみが就労可能となっているため、一定水準以上の知識・技術を持った人材を受け入れることができます。

現場に熟練者が不足している場合でも、適切なOJTとサポートを行えば、短期間で独り立ちし、生産工程の効率化や品質の安定化に寄与することが期待されます。

多様な人材による企業の活性化

異なる文化的背景や価値観を持つ人材が加わることで、組織内に新たな視点やアイデアが生まれます。多様性のある職場は社員同士の刺激にもなり、チームワークの強化やモチベーションの向上にもつながるケースがあります。

特にグローバル展開を視野に入れる製造業では、国際的な感覚を持つ人材の存在が将来的な強みとなるでしょう。

鋳造 特定技能の採用手順

特定技能者を受け入れるには、制度に則った適切なプロセスを踏むことが重要です。以下に、採用から入社までの一般的な流れと必要書類を整理します。

採用までの流れ

- 採用計画の立案:配属予定部署・業務内容・人数・時期などを明確にする

- 求人情報の公示・募集:登録支援機関や海外人材紹介会社を通じて募集

- 書類選考・面接:必要に応じてオンライン面接等を実施

- 内定後、在留資格申請:「在留資格認定証明書」の取得手続き

- 入国・雇用開始:ビザ発給後に来日し、就労開始

特定技能は初回で最大1年、その後更新により最長5年まで在留可能です。なお、転職は可能ですが、同一分野に限られます。

必要な手続きと書類

採用時に必要となる主な書類は以下の通りです:

- 雇用契約書(労働条件明示)

- 企業の概要資料(会社案内、決算書など)

- 受入れ計画書(業務内容や支援体制の記載)

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 支援計画書(登録支援機関が作成)

これらの書類は出入国在留管理庁に提出し、問題がなければ1~2ヶ月程度で許可が下ります。

申請書類の不備や記載ミスがあると手続きが遅延するため、専門家に相談するのも有効です。

技能実習生からの移行方法

技能実習2号を修了した外国人は、同一分野であれば技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行することが可能です。

この仕組みにより、既に実習中の人材を引き続き雇用でき、企業側としても教育コストの削減や定着率の向上が見込めます。

鋳造分野の特定技能外国人雇用で活用できる助成金

鋳造分野で特定技能外国人を雇用する際、採用や受け入れ体制の整備に一定の費用がかかるため、費用面での不安を感じる企業も少なくありません。

そうした企業向けに、国の助成制度を活用することで、経費負担を軽減することが可能です。

関連記事:【2024年度最新!】外国人雇用で利用できる助成金・支援制度!|申請要件や注意点も紹介!

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

厚生労働省が実施している「人材確保等支援助成金」は、外国人労働者の職場定着を支援する制度です。とくに「外国人労働者就労環境整備助成コース」は、特定技能外国人の受け入れにかかる環境整備費用の一部が助成されます。

支給額:

生産性要件を満たす場合は支給対象経費の最大2/3(上限72万円)、満たさない場合でも1/2(上限57万円)が支給されます。

※生産性要件とは、3年度前と比較して6%以上の生産性向上があることなどが基準です。

助成金の支給対象となる取り組み

以下の取り組みを実施することで、助成金の申請が可能となります。

- 雇用労務責任者の選任:外国人労働者の相談対応や支援を行う担当者を配置し、3ヶ月ごとに面談を実施

- 就業規則等の多言語化:社内規定やルールを、外国人が理解できる言語(母国語等)に翻訳し周知

- 追加施策の実施:以下のいずれかを行う必要あり:

- 一時帰国に対応した休暇制度の導入

- 社内マニュアルや標識・案内板の多言語化

助成金を受け取るための条件

以下の要件を満たす事業所が対象となります:

- 雇用保険の適用事業所であること

- 外国人雇用状況の届け出を適切に行っていること

- 社会保険に加入している事業所であること

申請は所定の期間内に必要書類を提出して行います。

鋳造 特定技能の受け入れにおける注意点

外国人労働者の受け入れにあたっては、法令順守はもちろん、働きやすい環境づくりが重要です。円滑な受け入れと定着のためには、以下のような配慮が求められます。

法令遵守と労働条件の適正化

外国人であっても、日本人と同等以上の労働条件を提示しなければなりません。最低賃金や労働時間、休憩・休日、社会保険の加入など、法令を遵守した雇用を行うことで、行政からの信頼性も高まります。

また、過酷な環境や長時間残業が常態化していると、離職率が上がる可能性があるため注意が必要です。

文化・言語のサポート体制

日本での生活や職場文化に慣れてもらうためには、言語・生活支援の体制づくりがカギとなります。

例として:

- 職場内での簡易マニュアルや翻訳アプリの活用

- 近隣住居の手配や生活指導

- 日本語教室の紹介や定期的な面談

受け入れ企業だけでなく、登録支援機関と連携しながらサポート体制を整備することが求められます。

特定技能協議会への加入

素形材産業における特定技能受け入れでは、分野別協議会(例:日本鋳造協会など)への加入が推奨されています。

協議会では最新の制度情報や支援ノウハウを得られるほか、定期報告の提出先ともなるため、加入しておくことで行政対応もスムーズに進められます。

まとめ

鋳造分野における特定技能制度の活用は、単なる人手不足解消策にとどまらず、企業の生産力・競争力を高める手段として大きな可能性を秘めています。

制度の正しい理解と丁寧な受け入れ体制を整えることで、外国人材との協働がスムーズに進み、双方にとって有益な関係が築けるはずです。

また、助成金制度を活用することで導入時のコスト負担も軽減できるため、安心して制度活用をスタートできます。