日本の製造業は、少子高齢化や若手人材の確保難により、深刻な人手不足に直面しています。とくに鍛造分野では、高度な技能を必要とする現場が多く、熟練者の高齢化が進む中で後継者不足が深刻な課題となっています。

このような状況の中で、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にする「特定技能制度」が、企業にとって大きな解決策となりつつあります。

本記事では、鍛造分野における特定技能制度の基本概要から、外国人材の採用条件、在留資格の取得手続き、現場での定着支援までをわかりやすく解説します。制度活用に不安のある方にも、スムーズに採用を進めるための実務的なポイントをお伝えします。

この記事でわかること

本記事では、外国人材の採用を検討している企業担当者の方に向けて、「特定技能」制度の概要や、鍛造分野が対象となった背景をわかりやすく解説します。

さらに、実際に外国人材を採用する際の条件や必要なスキル、日本での就労に欠かせない在留資格の申請手続きについても具体的に紹介。加えて、採用後の定着率を高めるための支援方法や、現場で成功している企業の取り組み事例についても触れています。

特定技能制度の活用により、鍛造現場の人手不足をどう解消できるのか、制度の実践的な活用方法がつかめる内容となっています。

鍛造分野における特定技能制度の概要

ここでは、特定技能制度の基本的な仕組みや、鍛造分野が制度の対象となった背景について詳しく解説します。

また、鍛造が属する「素形材産業」や「機械金属加工分野」が日本のものづくりにおいてどれほど重要な位置づけにあるのかも紹介しながら、制度の必要性と活用の意義を整理します。

制度の全体像を把握することで、外国人材を採用する際の理解がより深まり、適切な準備や受け入れ体制の整備にもつながります。

特定技能とは何か

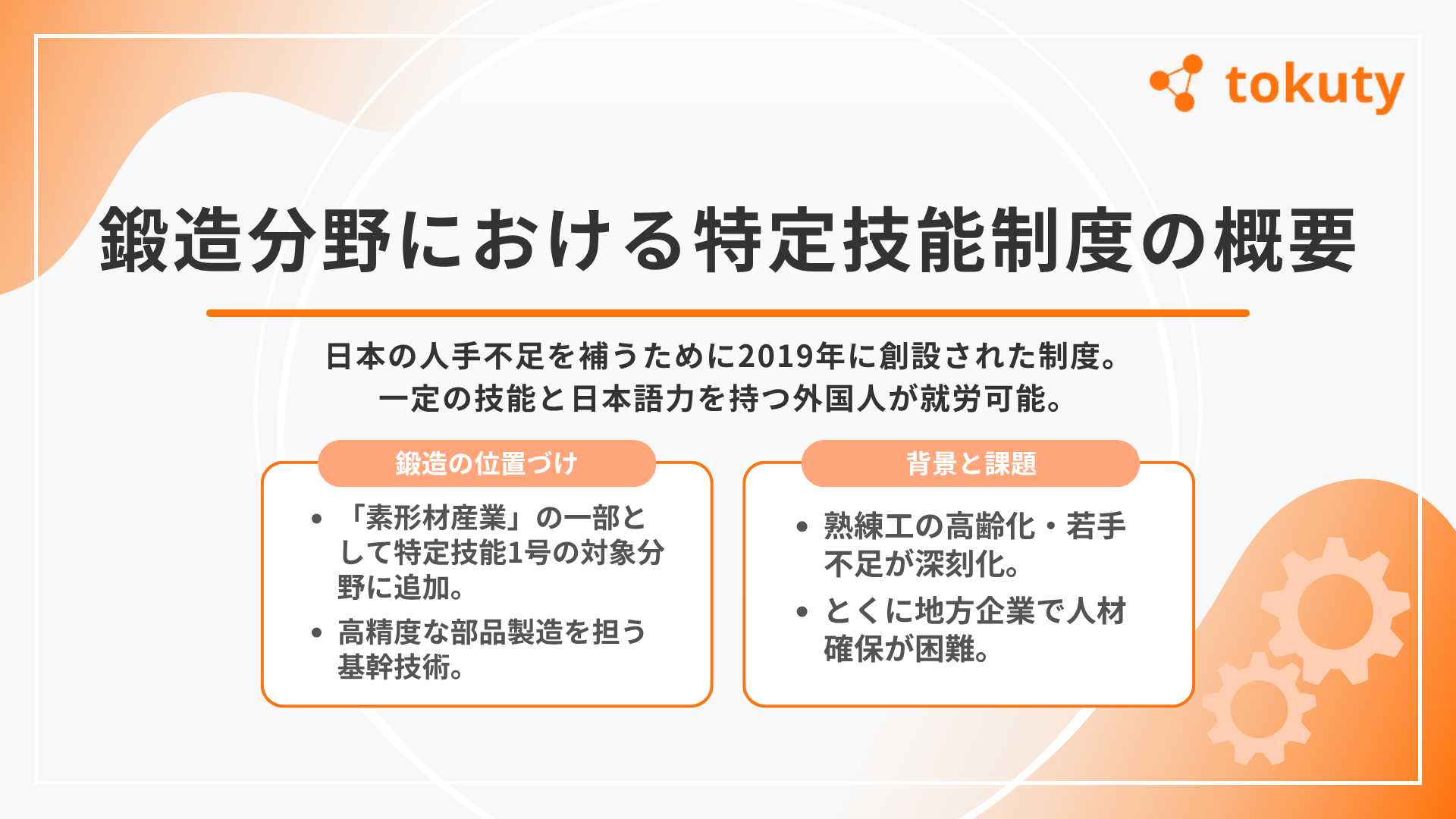

特定技能制度は、2019年に創設された新たな在留資格制度で、日本の深刻な人手不足に対応するために設けられました。制度の対象は、一定の技能と日本語能力を有し、即戦力として働ける外国人労働者です。

在留資格「特定技能」は、分野ごとに定められた試験に合格することで取得可能で、2024年時点では14の産業分野が対象となっています。鍛造を含む素形材産業もその一つで、日本のものづくりを支える重要な分野です。

特定技能には以下の2つの区分があります:

- 特定技能1号:一定の技能と日本語能力を有し、最長5年間の在留が可能。家族の帯同は不可。

- 特定技能2号:より高度な技能を有する者に与えられる資格で、在留期間の更新が可能。配偶者や子どもの帯同も認められます。

この制度により、これまで技能実習では補えなかった即戦力人材の確保が可能となり、国内企業にとって大きな助けとなっています。

鍛造が特定技能に含まれる背景

鍛造とは、金属を加熱し、叩いたり圧力をかけたりして、目的の形状に成形する加工技術のことを指します。自動車や機械部品など、精度と強度が求められる部品製造において欠かせない工程であり、日本のものづくりを根幹から支える重要な分野です。

しかし現在、鍛造業界では熟練工の高齢化や若年層の担い手不足が深刻な課題となっています。とくに地方の中小企業では、新たな人材を確保できず、生産計画に影響が出るケースも増えてきました。

こうした背景から、鍛造は「素形材産業」の一部として、特定技能1号の対象分野に追加されました。これにより、技能評価試験と日本語試験に合格した外国人が、現場で即戦力として活躍する道が開かれています。

実際に、2024年12月時点で素形材産業のうち「機械金属加工」分野には36,067人の外国人が特定技能1号で在留しており、鍛造分野でも多くの人材が活躍しています。

外国人材の活用は人手不足解消だけでなく、技能継承や生産性向上といった観点からも非常に重要な手段となっています。

参照:出入国在留管理庁【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数 (2024年12月末)

素形材産業と機械金属加工の重要性

素形材産業とは、金属やプラスチックなどの素材を「鋳造・鍛造・プレス・板金」などの加工によって成形し、製品の基盤を作る産業のことです。完成品の“元のかたち”を生み出す役割から、日本のものづくりを支える「基幹産業」として位置づけられています。

その中でも鍛造は、素材の強度や精度を高める技術として欠かせない工程であり、自動車・建設機械・航空部品など多様な分野で使用される高品質な部品製造に貢献しています。高い技術力を要する一方で、人材確保や技術継承が難しい分野でもあります。

また、鍛造を含む素形材産業は、機械金属加工分野とも密接に関連しており、旋盤加工や溶接など、製品を完成させるための各工程と連携して日本の製造業全体を支えています。

このような産業の現場を守るためにも、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れが期待されており、実際に多くの企業が技能試験合格者の採用を進めています。

鍛造は、労働集約型でありながらも熟練性が求められる分野であるため、外国人材の活躍が大きな力となるでしょう。

外国人材の採用条件と必要なスキル

鍛造分野で特定技能外国人を採用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。このセクションでは、技能評価試験や日本語能力など、採用に必要な具体的スキル・条件について解説します。

技能評価試験(鍛造)の内容

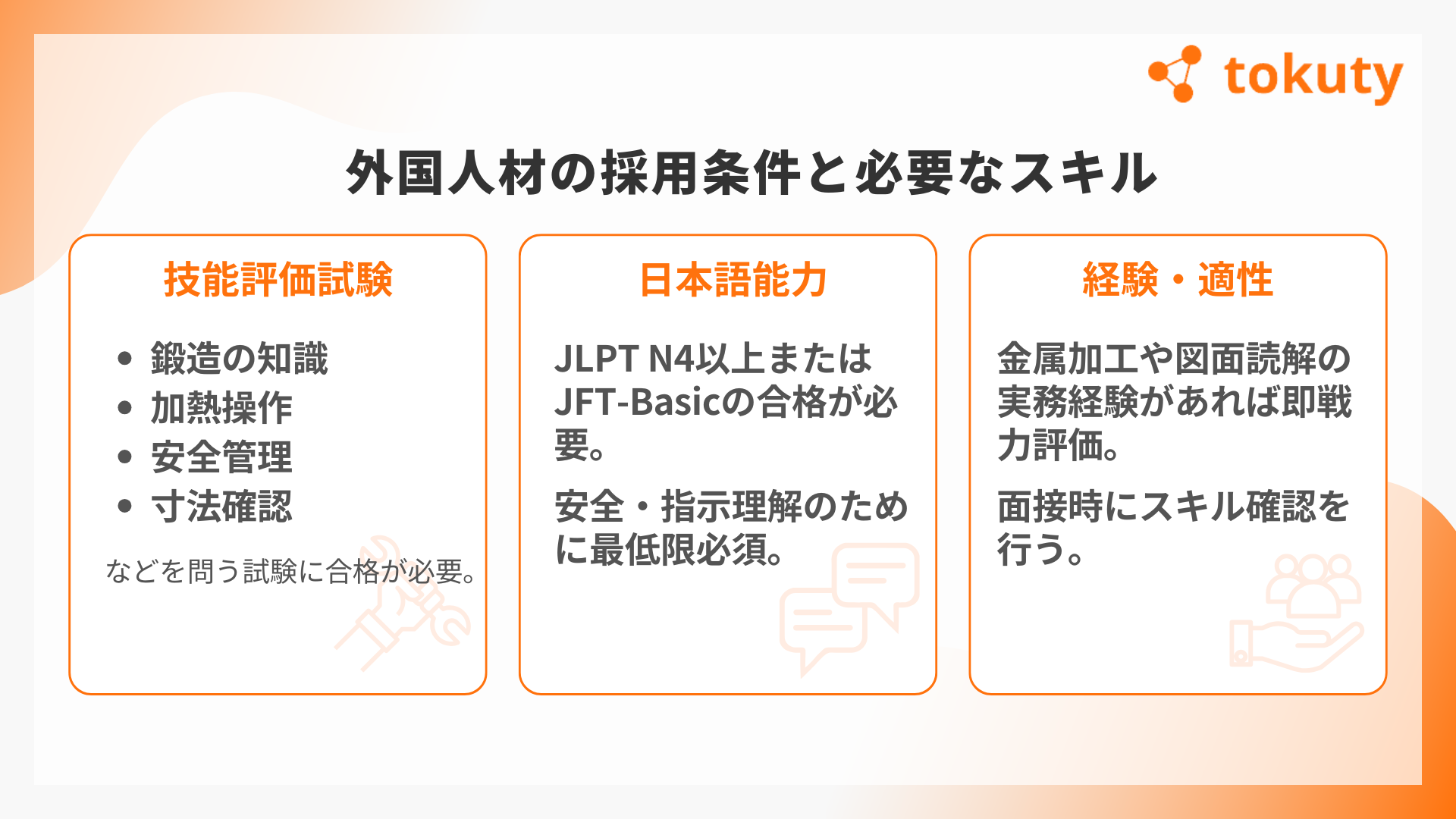

外国人材が「特定技能1号」の在留資格を得るには、まず技能評価試験に合格する必要があります。鍛造分野では、加熱や鍛圧に関する基本知識、安全作業、工具の取り扱い、品質管理など、現場で求められる実践的な内容が問われます。

たとえば、金属の温度管理、ハンマーやプレス機の操作、製品の寸法確認や仕上げ作業など、細かい手作業と判断力が必要な工程が中心です。

実技試験の形式や詳細は、厚生労働省や試験実施団体が発表するガイドラインを参考に、しっかり準備を進めましょう。

日本語能力(N4レベル)の要件

現場での安全確保やコミュニケーションのためには、一定以上の日本語能力が求められます。

特定技能制度では、日本語能力試験(JLPT)N4以上または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の合格が要件となります。

N4レベルは「基本的な日常会話が理解できる」水準とされており、作業指示や注意事項を理解できる程度の日本語力が必要です。採用企業側も、受け入れ後の語学サポートを行うことで、現場のスムーズな定着に繋がります。

機械金属加工の経験と知識

鍛造分野では、技能試験の合格だけでなく、現場経験や基礎知識の有無も重要な評価ポイントとなります。とくに以下のような経験がある人材は、即戦力として高く評価されます。

- 金属加工(旋盤・フライス盤など)の経験

- 鍛造や鋳造の現場での実習・勤務経験

- 図面の読み取り、寸法の測定・確認スキル

面接時には、これまでの実務経験や現場対応力を具体的にヒアリングし、職場とのマッチングを丁寧に確認することが重要です。

在留資格の申請方法と必要書類

外国人材を鍛造分野で雇用するには、特定技能「1号」の在留資格を取得する必要があります。ここでは、申請の流れや必要書類、注意点についてわかりやすく解説します。

在留資格申請の基本ステップ

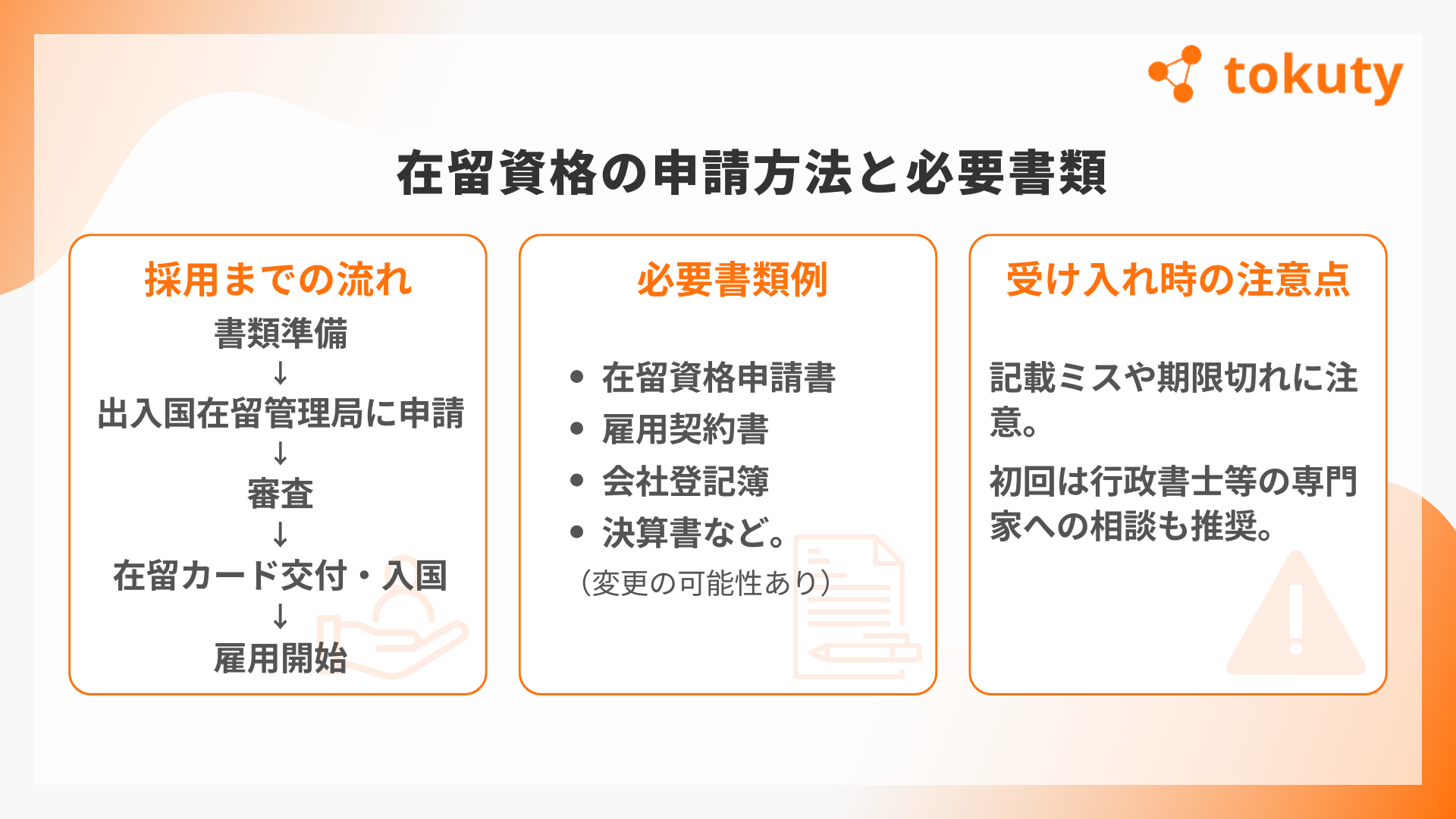

在留資格の取得には、以下の4つのステップが必要です。

- 必要書類の準備

求職者と受け入れ企業それぞれに必要な書類をそろえます。 - 出入国在留管理局への申請

管轄する地方出入国在留管理局に書類を提出します。 - 審査と結果通知

内容が審査され、在留資格認定証明書が交付されます。 - 在留カードの取得・雇用開始

日本に入国後、在留カードを受け取り、正式に就労がスタートします。

申請から許可が下りるまでの期間は、おおよそ1〜3か月ほどです。ただし、書類の不備があると手続きが大幅に遅れることもあるため、事前の確認が重要です。

主な提出書類一覧

在留資格申請時には、以下のような書類を提出します。

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 本人の証明写真(縦4cm×横3cm)

- 技能評価試験(鍛造)の合格証明書

- 日本語能力試験(JLPT N4またはJFT-Basic)の合格証明書

- 雇用契約書の写し

- 受け入れ企業の登記事項証明書

- 直近の決算報告書の写し

必要書類は定期的に変更される可能性があるため、出入国在留管理庁の公式情報を必ず確認してください。

申請手続きでの注意点

手続きの際には以下の点に注意しましょう。

- 書類の記載ミスや記入漏れがないかを必ずチェック

- 虚偽申請は重大な違反となるため、正確な情報を提出

- 提出期限に余裕をもって対応することが大切

不安がある場合や初めて申請する企業は、行政書士など専門家に相談するのもおすすめです。スムーズな申請が、雇用開始の遅れを防ぐカギとなります。

技能実習制度との違いと特定技能のメリット

外国人材の雇用制度には、「技能実習」と「特定技能」という2つの主要な枠組みがあります。一見似ているようで、目的や制度内容には大きな違いがあります。ここでは両者の違いを整理しながら、特定技能制度を活用するメリットを詳しく見ていきましょう。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

技能実習制度との比較

技能実習制度は、もともと発展途上国への技術移転を目的として設けられた制度です。教育的な性質が強く、企業側も「教えること」を前提に外国人を受け入れる必要があります。そのため、労働力としての即戦力には限界があります。

一方、特定技能制度は日本国内の人手不足に対応するために創設された制度です。技能評価試験と日本語能力試験をクリアした外国人を「即戦力」として雇用できる点が大きな特徴です。

また、在留期間にも違いがあります。技能実習は最大で5年間の在留に制限されますが、特定技能は「1号」から「2号」への移行が可能で、条件を満たせば無期限の在留や家族の帯同も可能です。

特定技能制度のメリット

企業が特定技能制度を活用することで、以下のようなメリットが得られます。

- 即戦力人材を雇用できる

試験に合格した外国人は、現場で即戦力として活躍できます。 - 長期的な人材確保が可能

特定技能2号への移行により、長期雇用や人材育成も視野に入れられます。 - 人材の定着率向上

日本語能力や専門性の高い人材を採用することで、定着率が高まります。 - 国際化・多様化に貢献

多様な人材の受け入れが、社内の活性化や新たな価値の創出につながります。

長期的な人材確保のポイント

特定技能外国人に長く働いてもらうためには、受け入れ企業側の体制づくりも重要です。たとえば、以下のようなサポートが定着率向上に効果的です。

- 日本語学習の支援(社内研修、eラーニングなど)

- 生活面でのサポート(住居探し、生活ガイドの提供)

- キャリアアップ制度(技能講習や資格取得の支援)

- 相談窓口の設置(トラブル対応やメンタルケア)

こうした取り組みを通じて、外国人材が安心して長期的に働ける職場環境をつくることが、成功の鍵となります。

外国人材採用成功のためのポイント

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れる場合、単に採用するだけではなく、その後のサポートや育成が非常に重要です。ここでは、採用の成功に導くための具体的なポイントをご紹介します。

採用プロセスのステップ

外国人材の採用を円滑に進めるためには、以下のようなステップを踏むことが重要です。

- 人材要件の明確化:求めるスキルや経験、日本語レベルを明確にしておくことで、ミスマッチを防ぎます。

- 信頼できる採用ルートの確保:登録支援機関や監理団体、海外の送り出し機関と連携することで、安定した人材確保が可能になります。

- 適切な面接と選考:実務的な質問や日本語での受け答えなどを通して、現場への適応力を確認しましょう。

- 採用後のフォロー体制構築:就労開始後のサポートを丁寧に行うことで、早期離職の防止につながります。

定着率を高めるための取り組み

採用後にしっかりとフォローアップを行うことで、外国人材が職場に定着しやすくなります。以下のような施策が有効です。

- 生活支援:住居の手配、銀行口座の開設支援、生活オリエンテーションなどを行う。

- 日本語学習の継続支援:業務に必要な専門用語や、日常会話のスキルアップ支援。

- 職場内コミュニケーション:外国人材との情報共有を促進し、孤立させない工夫が重要です。

- 相談窓口の設置:困りごとを相談できる環境づくりが、精神的な安定につながります。

まとめ

日本の製造業、とくに鍛造分野では、深刻な人手不足が課題となっています。そこで注目されているのが、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れです。制度の活用によって、即戦力となる人材を確保し、技術継承や生産性向上に大きな効果が期待できます。

採用には、技能評価試験や日本語能力など一定の条件があるものの、適切な支援体制と明確な採用プロセスを整えることで、外国人材の定着率や職場での活躍度は大きく向上します。また、技能実習制度との違いを理解し、長期的視点での人材戦略を構築することも重要です。

本記事が、鍛造分野での外国人材活用を検討する企業の皆さまにとって、制度理解と採用成功の一助となれば幸いです。