日本の製造業、とくに機械や金属製品の分野では、熟練作業者の人手不足が深刻化しています。中でも「仕上げ」工程は、製品の品質を左右する重要なポジションであり、即戦力となる外国人材の確保が急務となっています。

この記事では、特定技能「仕上げ」分野の制度概要から、技能実習生からの移行方法、具体的な業務内容、試験情報、そして受け入れ時の注意点までをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

特定技能「仕上げ」分野における受け入れ制度の全体像を理解することができます。技能実習生からのスムーズな移行方法や、現場で求められるスキル、採用前に知っておきたい試験内容、手続きの流れ、そして人材活用のメリットと注意点を網羅的に解説しています。

人手不足に直面する製造業の企業にとって、実践的かつ信頼性の高い情報を提供する内容です。

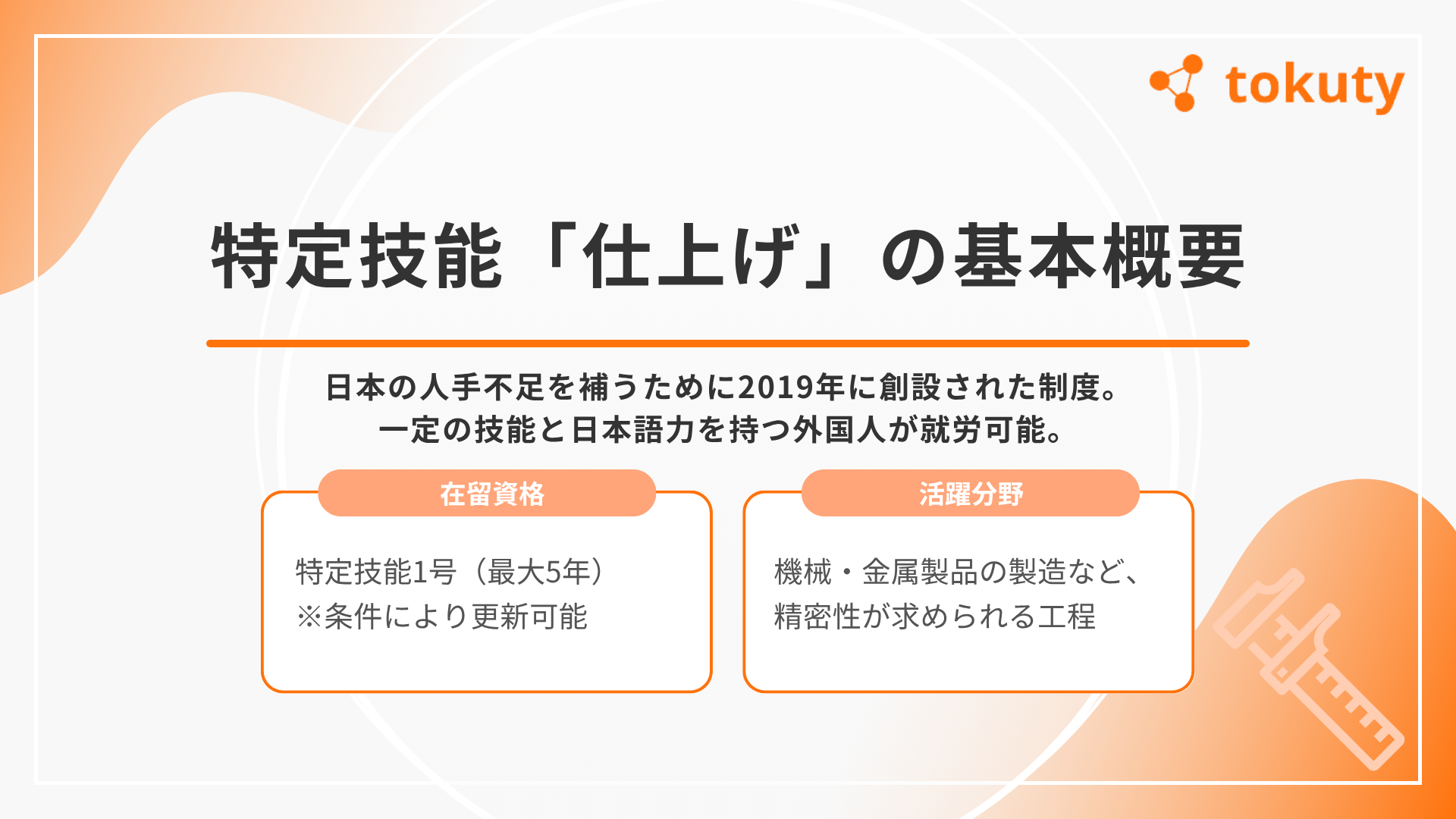

特定技能「仕上げ」の基本概要

特定技能「仕上げ」は、製造業における最終工程を担う重要な職種です。製品の品質や完成度を左右する作業であり、熟練した技能と細やかな作業が求められます。

この職種は、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業などの製造分野に位置づけられており、即戦力としての外国人材の活用が進んでいます。

関連記事:製造業で特定技能外国人の採用を考えている方へ!特定技能の特徴から受け入れ方法など押さえておくべきポイントを解説!

特定技能「仕上げ」とは

特定技能「仕上げ」とは、建設業や製造業における製品や建物の最終工程を担う作業を指します。具体的には、建物であれば壁や床、天井などの内装や外装の施工、製造業であれば製品の表面処理や部品の組み立て、微調整などが該当します。

これらの作業は、見た目の美しさだけでなく、製品や建築物の機能性や耐久性を大きく左右する重要な工程です。

特定技能制度の中で「仕上げ」分野が独立して設けられているのは、この分野が高度な専門性と実務経験を必要とするからです。精密な道具の使用やミリ単位の調整、材料ごとの性質に応じた施工法などが求められるため、一定の訓練と経験を積んだ人材が不可欠です。

そうした背景から、即戦力となる外国人材を対象とした受け入れ枠として整備されています。

仕上げ職種における外国人材の役割

外国人材は、仕上げ分野において既に多くの企業で実務に携わっており、技能実習や専門学校などで技術を習得した上で現場に入るケースが一般的です。

たとえば、内装仕上げにおいては石膏ボードやクロスの施工、塗装、床材の貼り付けなど、手先の器用さと丁寧さが求められる工程に従事しています。

これらの作業は、日本の高い施工品質基準に対応するため、きめ細やかな技術力と作業精度が求められます。そのため、多くの外国人材が現場で日本人技術者の指導を受けながら技能を磨き、数年の経験を経て中心的な戦力として活躍している例も少なくありません。

企業側にとっては、こうした外国人材の活用により、慢性的な人手不足の解消だけでなく、現場全体の作業スピードや品質向上につながる効果も期待できます。すでに導入している企業では、「作業の属人化の解消」や「若手職人の確保」といった観点でも高く評価されています。

対象となる業種と受け入れ分野

「仕上げ」職種は、経済産業省が所管する3つの業種群のいずれかに該当する企業が受け入れ対象となります。

- 素形材産業(鋳造、鍛造、めっきなど)

- 産業機械製造業(工作機械、建設機械、ロボットなど)

- 電気・電子情報関連産業(半導体、電子部品、精密機器など)

いずれも日本の製造業を支える重要な分野であり、特定技能「仕上げ」人材の需要は今後も高まっていくと見込まれます。

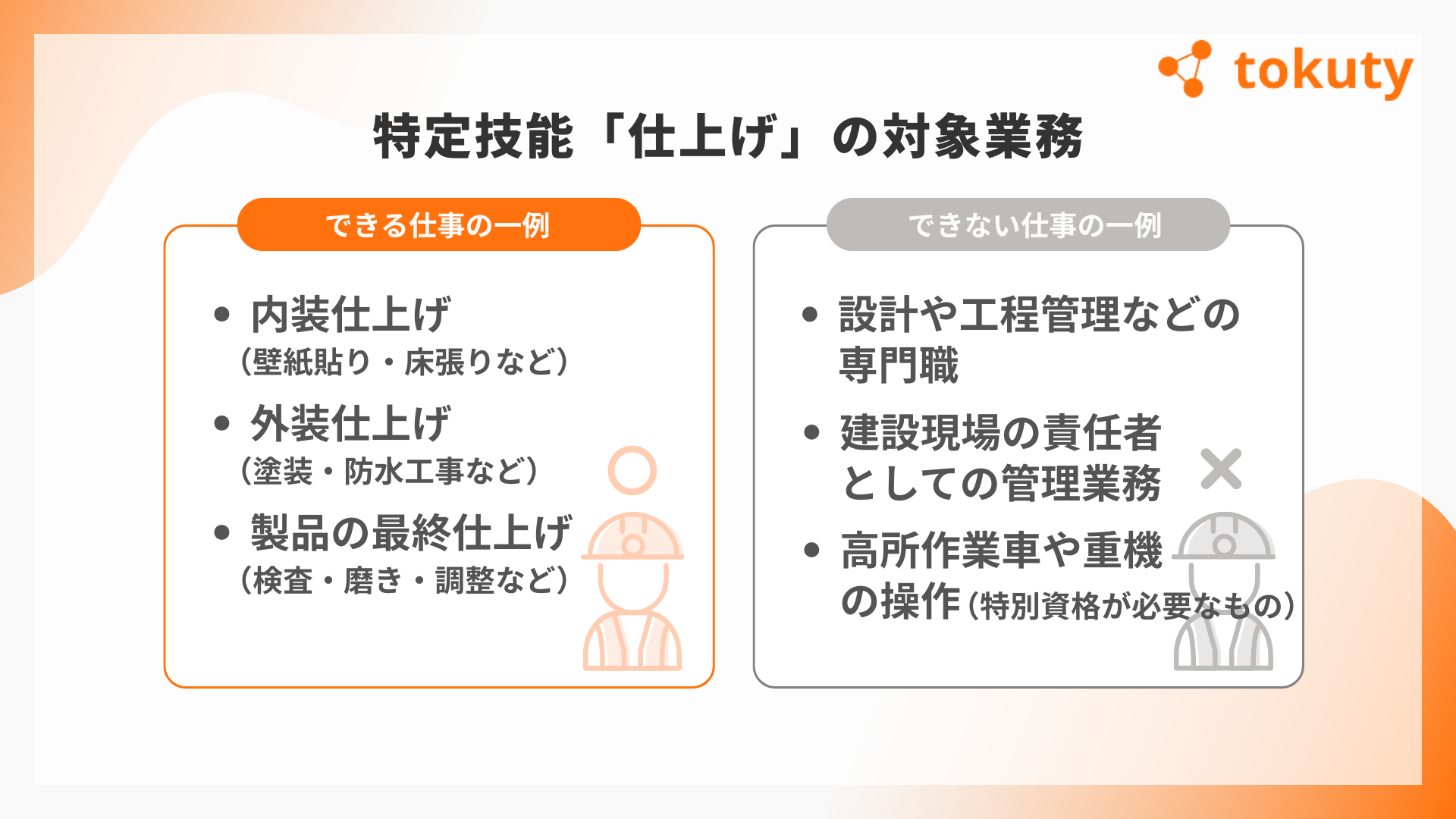

特定技能「仕上げ」の対象業務と仕事内容

特定技能「仕上げ」では、製造業における最終的な加工や調整といった工程が対象となります。具体的な作業内容と、それぞれに求められる技能を把握することで、実際の受け入れ時にミスマッチを防ぐことができます。

対象業務一覧

特定技能「仕上げ」で認められている主な業務は以下の通りです。

- 治工具仕上げ:治具や工具の精密な加工・組立・調整作業

- 金型仕上げ:プレス金型などの微調整・磨き上げ・組立作業

- 機械組立仕上げ:機械装置や部品の最終組立・調整

いずれの業務も、製品の品質・性能に直結する重要な工程であり、正確さと技術力が求められます。

特定技能「仕上げ」で担えない業務と制限事項

特定技能「仕上げ」では、明確に定義された作業内容に限って業務従事が認められており、それ以外の業務を任せることはできません。業務範囲を逸脱した配置は、入管法上の違反となる可能性もあるため注意が必要です。

たとえば、以下のような業務は「仕上げ」分野の範囲外とされています。

- 製品設計・製図業務:CADなどを用いた設計作業や図面作成は対象外です。

- 機械加工・溶接作業:旋盤やフライス盤などを使う機械加工、溶接工程は「機械加工」「溶接」など別の特定技能区分に該当します。

- 現場監督・管理業務:工程管理や安全管理、品質管理などのマネジメント業務も対象外です。

- 検査専門業務:最終検査や品質試験などを専門的に行う工程は、別途専門人材の配置が必要です。

あくまで「仕上げ」作業そのもの(工具を用いた微調整や部品の組立など)が中心となるため、他職種との線引きが重要です。受け入れ前に、業務の範囲と職務記述書(Job Description)を明確にすることがトラブル防止につながります。

また、職場内での異動を伴う配置変更なども、在留資格の要件を逸脱しないよう十分な配慮が必要です。

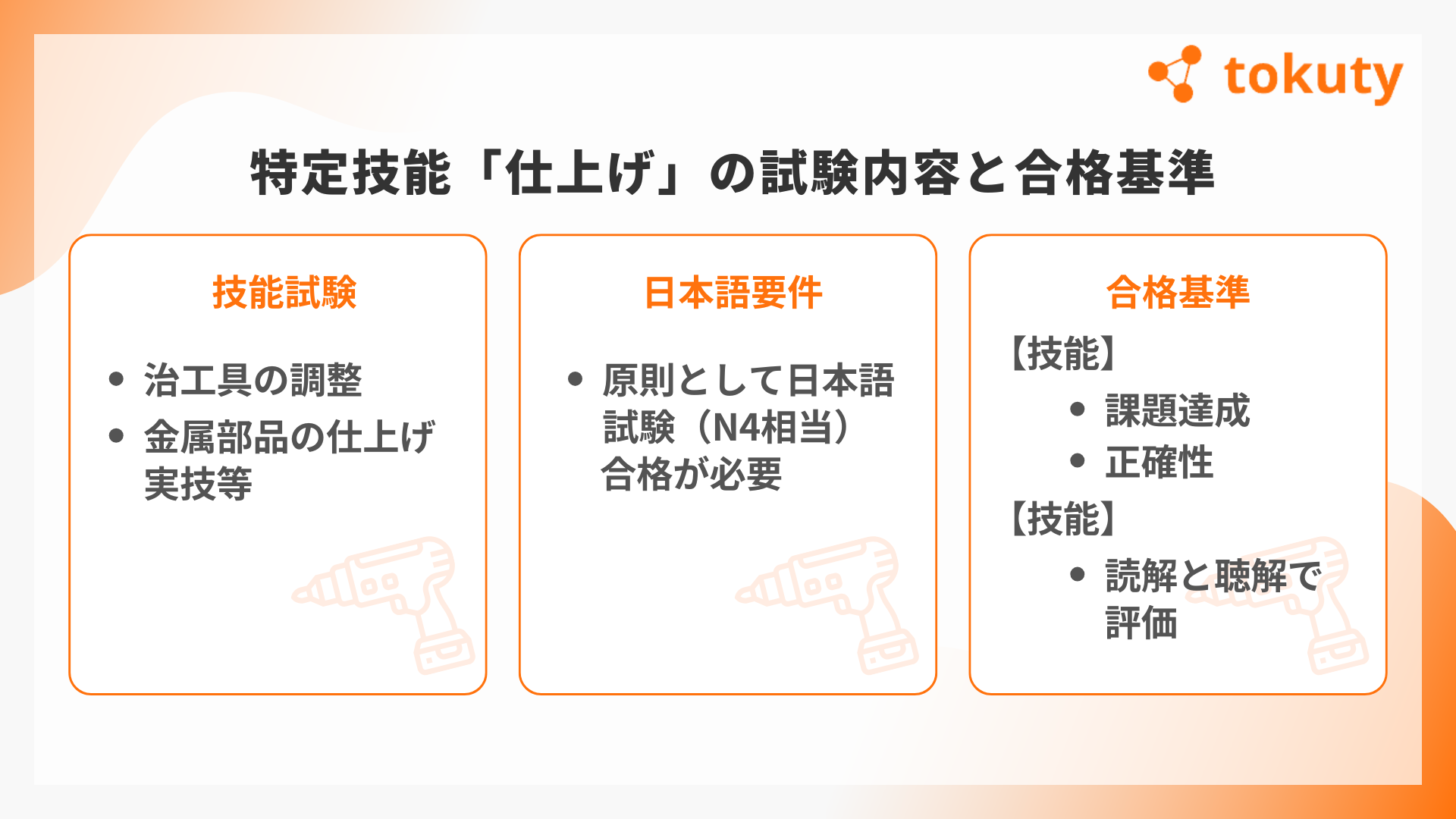

特定技能「仕上げ」の試験内容と合格基準

外国人材を特定技能として受け入れるには、所定の試験をクリアしている必要があります。このセクションでは、受け入れ企業が把握すべき試験の構成と合格ライン、現場レベルの技能イメージについて解説します。

技能評価試験の内容

「仕上げ」分野の技能評価試験は、実技試験と筆記試験の2部構成で実施されます。

- 実技試験:図面に基づく作業や、工具を用いた組立・調整作業の技能を評価

- 筆記試験:作業手順、安全衛生、工具の取り扱い、品質管理に関する基礎知識を出題

いずれも、現場で即戦力として求められる基本的な技能と知識を確認する内容です。

日本語能力要件

技能試験に加え、日常会話レベルの日本語理解力が求められます。以下のいずれかを満たせば基準をクリアできます。

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格

作業指示の理解や、安全に関わる注意喚起など、現場コミュニケーションに必要なレベルを想定しています。

試験の合格基準と傾向

技能試験および日本語試験の合格基準は、いずれも60%以上の正答率が目安となります。技能試験では、基本的な作業工程の理解と正確な作業遂行が求められ、日本語試験では職場内のコミュニケーションに必要な読解・聴解力が試されます。

一方で、「仕上げ」分野で技能実習2号を良好に修了している場合、これらの試験を免除され、スムーズに特定技能へ移行することが可能です。次のセクションでは、この移行制度と活用方法について詳しく見ていきましょう。

仕上げ分野における技能実習から特定技能への移行

技能実習と特定技能の違いとは?

技能実習と特定技能はいずれも外国人が日本で技能を活かして働ける制度ですが、それぞれの制度の目的や業務範囲、待遇などには明確な違いがあります。

技能実習制度は「開発途上国への技能移転」が主な目的とされており、就労できる業務もあらかじめ決められた教育的範囲に限られています。また、在留中の転職は原則認められず、同一機関での技能習得が求められます。

一方で特定技能制度は、日本国内の人手不足を補うための制度として整備されており、即戦力としての外国人材の就労が前提です。受け入れ企業は日本人と同等以上の待遇を保障する必要があり、在留期間の更新や同業種内での転職も可能です。

「仕上げ」分野においては、技能実習では段階的な作業が中心となるのに対し、特定技能では治工具の仕上げ、金型や機械組立の最終工程まで広く任せられるのが特徴です。

特定技能への移行条件と制度活用

技能実習2号を良好に修了した外国人材は、「仕上げ」職種において、技能試験や日本語試験を免除された上で、特定技能1号に移行することが可能です。これは、現場経験がある人材を即戦力として継続雇用できる大きなメリットです。

実際、2023年時点で約1,000人の技能実習生がこの制度を活用して「仕上げ」分野の特定技能へと移行しています。受け入れ企業にとっても教育・研修コストの軽減につながり、業務の安定化が期待されます。

仕上げ分野における人材需要と将来性

日本の製造業では、熟練人材の高齢化や若手不足が深刻化しており、即戦力となる外国人材の確保が急務となっています。特に、治工具仕上げや機械組立仕上げなどの分野では、高い精度と経験が求められるため、一定の現場経験を積んだ人材のニーズが高まっています。

厚生労働省が公表した「外国人雇用状況(2023年10月末時点)」によれば、製造業における外国人労働者は約51万人にのぼり、そのうち技能実習生は約11.6万人で、全体の約22.8%を占めています。

このデータは、製造現場での技能実習生の活躍が重要な役割を担っていることを示しており、特定技能への移行により、より長期的・安定的な雇用につながることが期待されます。

今後も高品質なものづくりが求められる日本の製造業において、技能実習を経た特定技能人材は重要な戦力です。人材確保に課題を抱える企業にとって、制度の活用と適切な支援体制の整備が、競争力強化の鍵となるでしょう。

特定技能「仕上げ」人材の受け入れ条件と手続き

「仕上げ」分野における特定技能人材の受け入れには、法律上の条件と具体的な手続きがあります。企業側が制度を正しく理解し、必要な準備を整えることが、スムーズな採用と定着支援につながります。

受け入れ企業が満たすべき条件

特定技能人材を受け入れる企業は、以下の条件を満たす必要があります。

- 適切な労働条件(賃金、労働時間、社会保険の適用)

- 日本人と同等の待遇を保証

- 外国人が理解できる言語での労働契約書の提示

- 支援計画(生活指導、日本語学習支援等)の実施

- 出入国在留管理庁への定期報告

必要書類と申請手続き

受け入れ手続きには、以下のような書類と手続きが必要です。

- 雇用契約書・業務内容の詳細

- 支援計画書

- 受け入れ機関に関する説明資料

- 在留資格変更申請書類(技能実習からの移行者の場合も)

申請は、原則としてオンラインまたは郵送で出入国在留管理庁へ提出します。審査には2〜3ヶ月程度を要するため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

法令遵守とリスク管理のポイント

受け入れ企業には、入管法・労働基準法をはじめとする関連法令の順守が求められます。不適切な雇用や報告義務の怠りが発覚した場合、受け入れ停止や罰則対象となるケースもあります。社内での法務確認、専門家のサポート体制の構築が推奨されます。

特定技能「仕上げ」人材受け入れのメリットと注意点

外国人材の受け入れは、単なる人手不足対策にとどまらず、企業にとってさまざまな価値をもたらします。一方で、文化や制度の違いから生じる課題にも配慮が必要です。このセクションでは、受け入れによるメリットと、導入時に注意すべき点を整理します。

メリット①:即戦力としての人材確保

特定技能「仕上げ」分野では、一定の技能と日本語力を有する人材が受け入れ対象となるため、実務現場で即戦力として活躍できます。特に技能実習を経て移行した人材は、日本の作業環境にも慣れており、短期間での戦力化が可能です。

メリット②:組織の活性化と国際化

多様な文化背景を持つ外国人材の受け入れは、組織に新たな視点や発想をもたらします。異文化コミュニケーションを通じた社内の活性化や、国際的な展開を見据えた組織づくりにもつながります。

注意点①:言語・文化ギャップへの配慮

現場では日本語での指示伝達が求められるため、定期的な日本語研修や、やさしい日本語でのマニュアル整備が有効です。また、宗教・食文化の違いなど、生活面でも丁寧な配慮が定着率向上につながります。

注意点②:支援体制の整備

特定技能では、就労支援だけでなく生活支援も企業の責任です。住居の確保、生活ルールの説明、日本語学習の機会提供など、トータルな支援体制の構築が求められます。支援計画が不十分だと、在留資格の認可に影響が出る可能性もあります。

まとめ

特定技能「仕上げ」分野は、日本の製造・建設現場における即戦力人材の確保手段として、企業にとって大きな可能性を持っています。技能実習からのスムーズな移行制度により、実務経験のある外国人材をスピーディーに受け入れられる点も魅力です。

一方で、言語や文化の壁、法的遵守、受け入れ後の支援体制など、導入にあたって考慮すべき課題も存在します。適切な準備と制度理解を通じて、特定技能制度を有効に活用することで、企業の生産性向上と国際的な競争力強化に貢献できます。

特定技能「仕上げ」分野の正しい理解と準備が、将来的な人材確保と組織力の強化につながります。自社に合った採用と育成体制を整え、持続的な活用を目指しましょう。