日本の広告・建築業界では、看板製作やサイン設置などを担う「広告美術仕上げ」の分野においても、人手不足が深刻化しています。専門的な知識と技能が求められるこの業務において、即戦力となる外国人材の確保は多くの企業にとって喫緊の課題です。

こうした中、注目されているのが「特定技能」制度の活用です。2019年に新設されたこの制度により、一定の技術と日本語力を持つ外国人労働者の受け入れが可能になり、特に「広告美術仕上げ」は建設分野の一職種として指定されています。

本記事では、「広告美術仕上げ」における特定技能制度の概要から、採用・試験・移行・定着支援までを網羅的に解説します。外国人材の採用を検討している企業担当者の方が、制度を正しく理解し、安心して運用できるよう、わかりやすくまとめています。

このページでわかること

本ページでは、「広告美術仕上げ」分野における特定技能制度の基本的な概要から、実際に外国人材を採用するまでの流れ、試験の内容、技能実習からの移行条件、採用後のフォロー体制までを一つずつ丁寧に解説しています。

特定技能制度を初めて活用する企業の方でも、どのような業務に従事できるのか、どのようなスキルが求められるのかを具体的にイメージできるように構成しています。

加えて、ビザ申請に必要な書類や注意点、定着支援の方法についても実務レベルで理解できるよう整理しています。

特定技能在留資格の概要と『広告美術仕上げ』

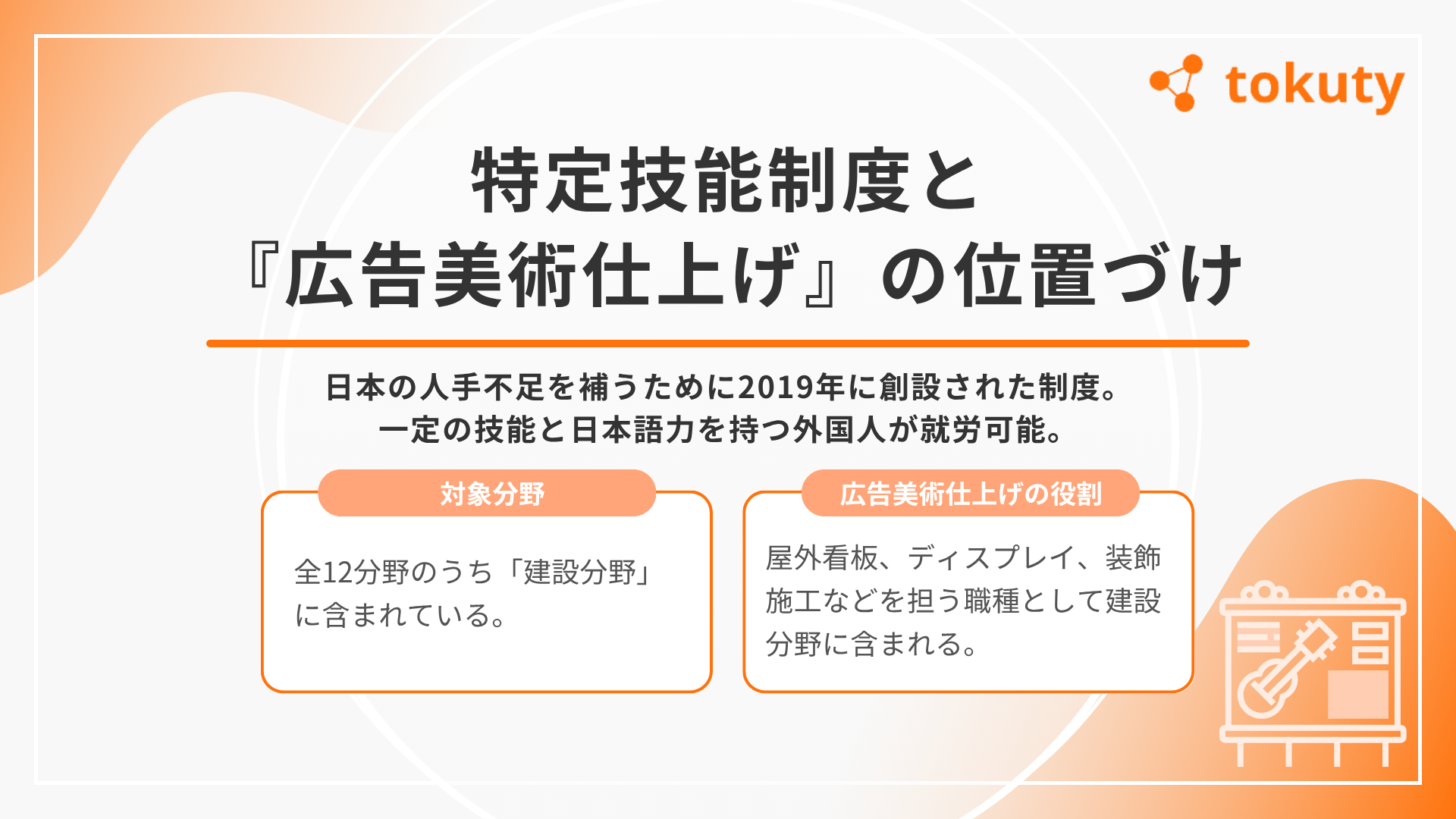

特定技能制度は、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性と技能を持つ外国人材の受け入れを可能にした在留資格制度です。2019年に新設され、現在は建設分野をはじめとした12の業種で活用されています。

その中でも「広告美術仕上げ」は、看板やディスプレイなどの広告物の制作・設置を担う職種として、建設分野に位置づけられています。このセクションでは、制度の概要を踏まえつつ、「広告美術仕上げ」に該当する業務や役割について詳しく解説していきます。

特定技能における『広告美術仕上げ』とは

『広告美術仕上げ』は、特定技能制度の建設分野に含まれる職種のひとつです。主に屋外・屋内看板の製作、装飾、ディスプレイ設置など、建築物と一体化した広告物の施工業務を担います。広告や販促物を建築空間に安全かつ美しく取り入れるための専門的な技能が求められます。

外国人材の受け入れによって、これらの専門分野での人手不足を補うことが可能となり、業務の効率化や施工品質の向上にもつながります。とくに大型商業施設や公共空間では、広告美術の需要が高く、即戦力となる人材が求められています。

なお、出入国在留管理庁の統計によると、2024年12月末時点で建設分野における特定技能1号の在留者数は38,365人に達しており、制度開始以来、着実に受け入れが進んでいます。

参照:出入国在留管理庁【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数 (2024年12月末)

建設分野における広告美術仕上げの役割

現代の建築では、外観や内装のデザイン性が重視される傾向にあり、看板やデジタルサイネージなどの広告物は建物の一部として機能します。広告美術仕上げ職種は、建物と調和するような広告を制作・設置する重要な役割を担います。

たとえば、商業施設の外壁に取り付ける大型サイン、駅や空港の案内パネル、展示会ブースの装飾などが典型的な業務例です。建設現場との連携も多いため、安全性や耐久性を考慮した高度な技能が必要とされます。

広告美術仕上げの具体的な業務内容

この職種に該当する業務は多岐にわたります。たとえば、顧客の要望をもとにデザイン案を作成する業務、印刷・加工された素材を現場で設置する業務、LEDなどの最新技術を活用した表示装置の取り付けなどがあります。

作業ではIllustratorなどのデザインソフトを使用するケースもあれば、高所作業や電気配線が伴う現場作業も含まれるため、デザイン力と現場対応力の両方が求められます。多様なスキルを持った人材が重宝されている分野です。

採用前に知っておきたい試験要件と免除条件

外国人材を特定技能「広告美術仕上げ」の在留資格で採用するには、事前に一定の試験に合格している必要があります。ここでは、企業として確認すべき試験の種類や免除条件について詳しく解説します。

広告美術仕上げ技能試験の内容と判断基準

特定技能の技能試験は、職種ごとに実施される実務ベースの評価です。「広告美術仕上げ」では、以下のような実践的な作業能力が問われます:

- 看板や表示物の製作に関する基礎的な工程理解(デザイン、印刷、カットなど)

- 設置作業における工具や機器の取り扱い、安全対策の知識

- 現場対応に必要な計測・配置の正確性や作業手順の理解

合格者は、一定の指導のもとで現場作業に参加できるレベルとみなされており、配属後の初期教育やOJTによって早期戦力化が見込めます。

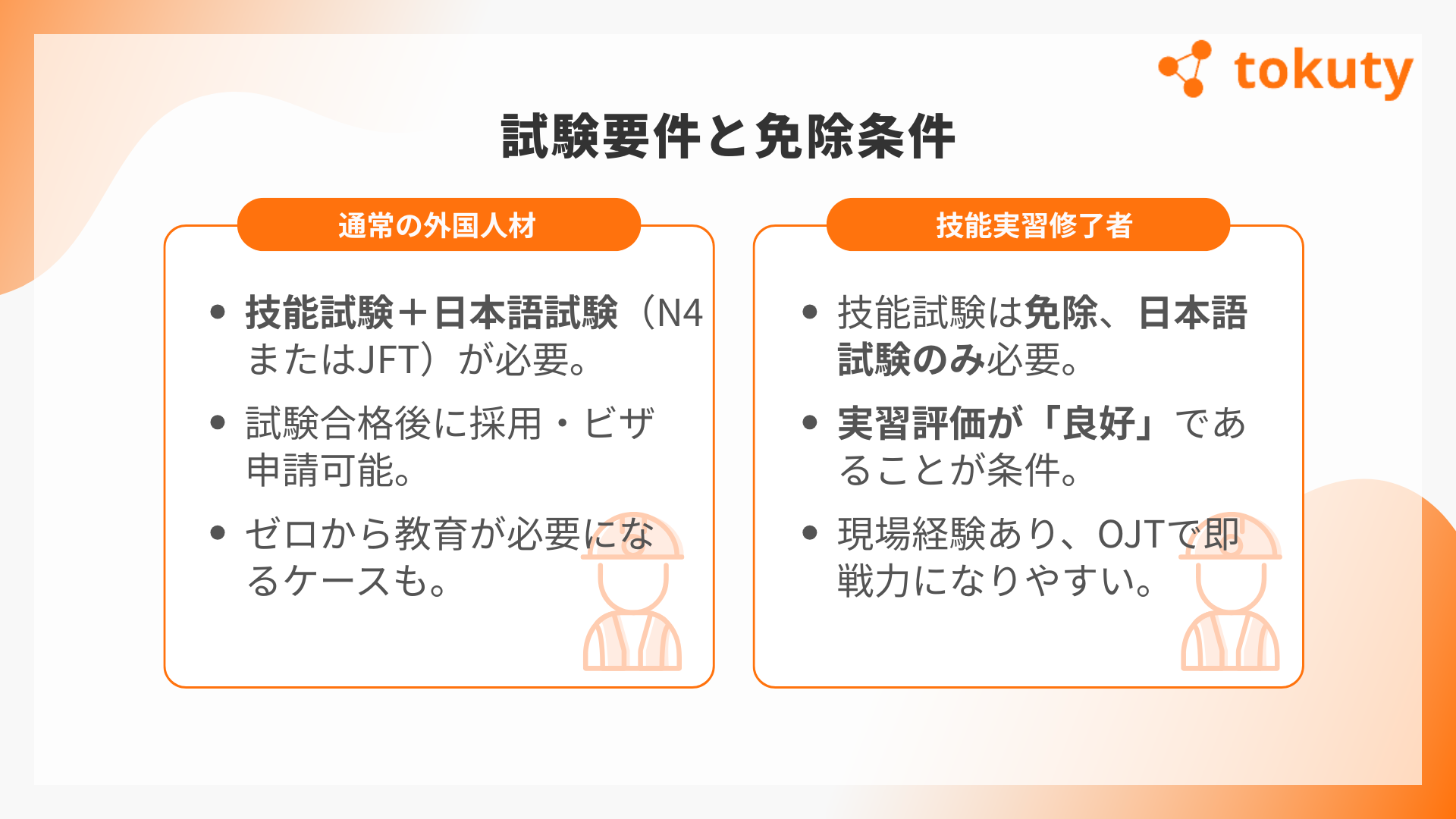

求められる日本語力と試験区分

日本語力の要件は、「JLPT(日本語能力試験)N4」または「JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)」の合格です。N4レベルは、日常的な日本語表現や短い指示、業務上の基本的な会話を理解できる程度とされています。

たとえば現場での「ここに貼ってください」「危ないから離れて」などの指示が理解できることが前提となり、報連相の基本もある程度行える水準です。とはいえ、実際には方言や業界用語も多いため、社内での継続的なサポートが不可欠です。

技能実習からの移行で試験免除される場合

技能実習2号を「広告美術仕上げ」の職種で良好に修了している外国人は、技能試験が免除されます。これは、実習期間中に実務を通じて技能が十分に身についていると評価されているためです。

ただし、日本語試験については免除対象外であり、別途N4またはJFT-Basicの合格が必要です。企業側は、移行希望者の「技能実習評価表」や「修了証明書」を確認し、免除要件を満たしているかを事前に把握しておく必要があります。

技能実習から特定技能への移行方法

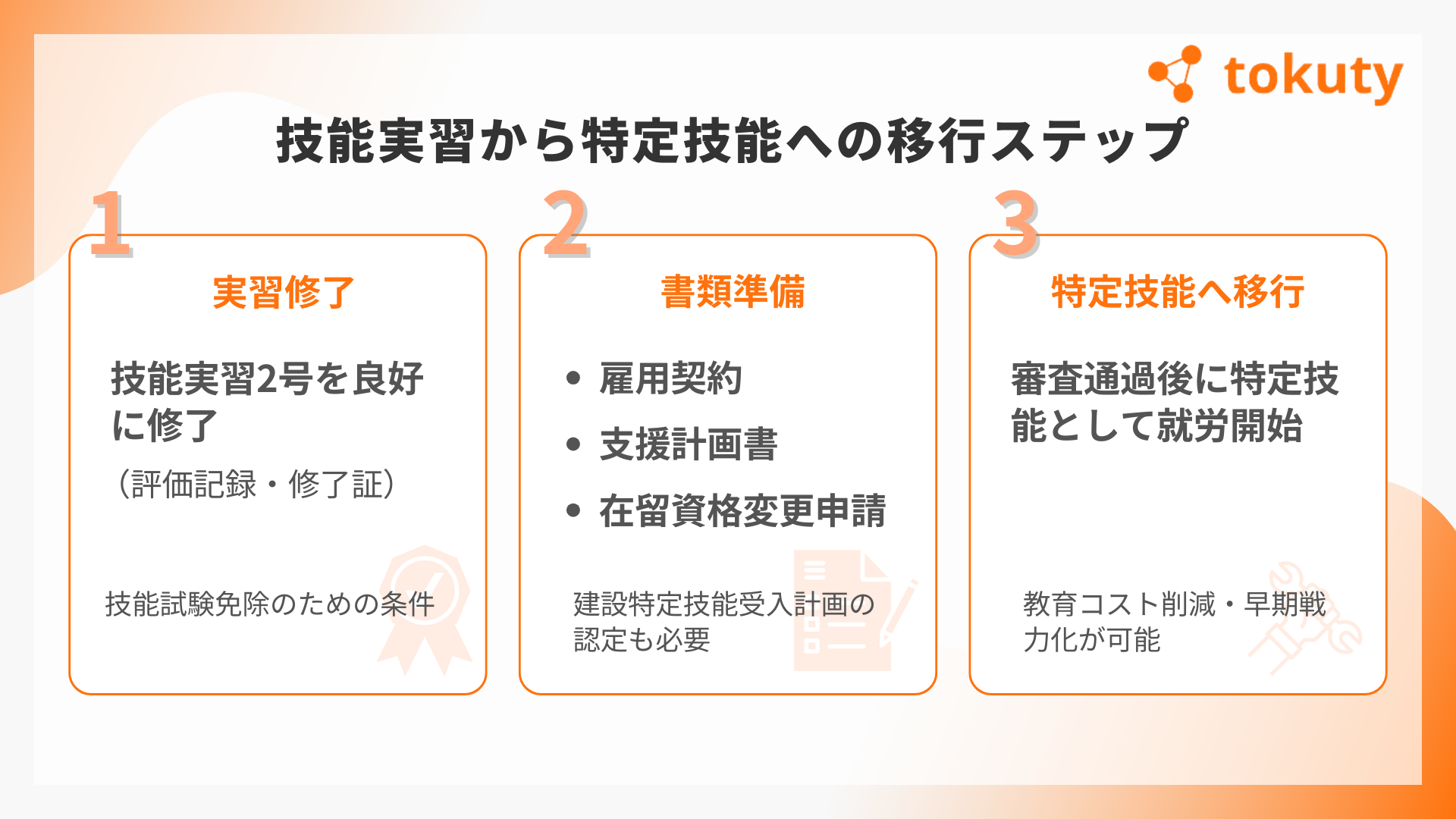

技能実習から特定技能「広告美術仕上げ」への移行は、企業にとって既に現場経験のある人材を継続雇用できる有効な選択肢です。

制度上、技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能への移行が可能であり、技能試験が免除されるメリットもあります。このセクションでは、移行に必要な手続きと、企業側が押さえるべきポイントを解説します。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

移行対象となる技能実習生

「広告美術仕上げ」の技能実習2号を良好に修了している外国人が移行の対象です。修了の「良好」とは、出席率や実技評価などが所定の基準を満たしていることを指し、修了証明書および評価記録書がその証拠となります。これらの書類は、技能試験の免除申請時に必要です。

必要な手続きと書類

技能実習から特定技能への移行には、以下の手続きが必要です:

- 在留資格変更許可申請(技能実習→特定技能)

- 雇用契約書の締結(日本人と同等以上の待遇が必要)

- 雇用先企業の「建設特定技能受入計画」の提出と認定(建設業分野は義務)

- 特定技能所属機関としての届出(受入企業)

提出先は出入国在留管理庁(入管)であり、審査には1~2ヶ月程度かかることが一般的です。

企業側のメリットと注意点

技能実習生の移行により、即戦力としての人材を継続して活用できるのが最大のメリットです。既に社内ルールや現場作業に慣れているため、教育コストの削減と定着率の向上が期待できます。

一方で注意すべき点として、以下があります:

- 雇用条件(給与、労働時間、福利厚生など)を日本人と同等以上に設定する必要がある

- 変更点がある場合は就業規則や労働契約書の再確認が必要

- 「支援計画」の実施が義務(生活・言語・労働相談など)

制度に沿った適正な対応が、受入れ企業としての信頼性にもつながります。

スムーズな移行のためのポイント

スムーズな移行を実現するには、実習終了の数ヶ月前から計画的に準備を進めることが重要です。書類の不備や申請漏れがあると、在留資格の切れ目が発生し、就労に支障が出る可能性もあります。

また、建設分野では「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録も推奨されており、技能の可視化・継続雇用の判断材料として役立ちます。行政書士など専門家と連携して手続きを進める企業も多く見られます。

外国人労働者の採用手続きとビザ申請

外国人材を新規に採用する場合、在留資格の認定からビザの取得、入国まで複数のステップを踏む必要があります。正確な申請手続きを行うことで、法的リスクを回避し、スムーズに就労を開始できます。このセクションでは、特定技能「広告美術仕上げ」分野での採用の流れと注意点をわかりやすく解説します。

採用から入国までの手続きフロー

外国人労働者の採用フローは以下の通りです:

- 候補者の選定(日本語力・技能試験の合格確認)

- 雇用契約の締結(日本人と同等以上の待遇が必要)

- 在留資格認定証明書の交付申請(企業→入管)

- 交付後、本人が日本大使館・領事館でビザ申請

- ビザ取得後、来日し就労開始

全体で1.5〜3ヶ月程度を要するケースが多く、書類の不備があると大幅な遅延の原因になります。

必要書類と申請上の注意点

企業が提出すべき主な書類は以下の通りです:

- 雇用契約書

- 会社概要書、登記簿謄本、決算書

- 建設分野の場合:建設業許可証、受入計画書、支援計画書 など

外国人本人が用意するもの:

- パスポートのコピー

- 履歴書・職歴証明書・試験合格証

ビザ申請には、在留資格認定証明書と本人書類が必要です。不備や記載ミスがあると、再提出となる場合があるため、専門家と連携することも検討しましょう。

法的リスクを避けるためのポイント

外国人労働者を採用する際には、関連法令を遵守した手続きが求められます。特に、雇用条件については「日本人と同等以上の待遇」が求められており、労働条件通知書や契約内容を明確に示すことが必要です。

また、特定技能1号は原則としてフルタイム勤務(週40時間)での雇用が想定されており、短時間勤務や副業的な扱いは制度上認められていません。

もし、適切な在留資格でない外国人を雇用した場合、企業側が「不法就労助長罪」に問われる可能性もあります。こうした法的リスクを避けるためには、制度の正しい理解と、採用フローにおけるチェック体制の整備が不可欠です。

また、外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関」として出入国在留管理庁への届出が義務づけられており、受入後の生活支援や日本語サポートなども求められます。

これらを計画的に実施することで、外国人材の安定雇用と企業の法的リスク回避の両立が可能になります。

採用後のフォローと定着支援の方法

特定技能で採用した外国人労働者が職場に定着し、長く活躍してもらうためには、入社後の支援体制が非常に重要です。労働環境の整備はもちろん、言語・文化面のサポートを行うことで、業務効率と定着率の双方を高めることができます。

労働環境の整備とコミュニケーション

外国人労働者が安心して働ける職場をつくるためには、言語の壁を意識した環境整備が必要です。社内文書のやさしい日本語化や図解マニュアルの導入、多言語の掲示物などを活用することで、業務の理解度を高められます。

また、定期的な面談やミーティングを通じて、本人の悩みや意見を把握することも大切です。日本人スタッフとの交流を促進する仕組みを取り入れることで、職場全体のコミュニケーションも円滑になります。

定着率を上げるための生活支援

仕事面だけでなく、生活面の支援も重要です。たとえば、住居の手配、銀行口座の開設、携帯電話の契約サポートなど、来日直後に必要な手続きを円滑に進められるように企業が関与することで、外国人労働者の不安を軽減できます。

また、日本の生活習慣やマナーを伝える簡単な生活ガイダンスや、交通ルール・防災対策といった日常に即した内容もフォローしておくと、安心して生活を始めることができます。

定着事例と実践的な工夫

実際の企業では、定着支援にさまざまな工夫がされています。たとえば、日本語教室の費用を企業が一部補助する取り組みや、社員旅行や社内イベントへの参加を促す仕組みを設けることで、チームへの溶け込みを後押ししています。

また、外国人社員が増えてきた企業では、外国人同士のピアサポート(相互支援)制度を導入し、新しく入った人がすぐに相談できる体制を整えているケースもあります。こうした実践的な工夫を取り入れることで、外国人材のモチベーション向上と離職防止に繋がっています。

まとめ

特定技能制度は、広告美術仕上げのような専門性の高い職種において、即戦力となる外国人材を受け入れる手段として注目されています。

看板製作やディスプレイ設置など、建設現場と連携する業務の中で、美的センスと技術力を兼ね備えた人材は、企業の競争力を高める貴重な存在です。

採用にあたっては、試験内容や在留資格の要件を正しく理解し、必要な手続きを計画的に進めることが重要です。また、採用後には、就労・生活の両面でサポート体制を整えることで、外国人労働者の定着率を高め、長期的な戦力として活躍してもらうことが可能になります。

人手不足の解消だけでなく、職場の多様性や活性化にもつながる特定技能制度の活用。ぜひ本記事を参考に、自社に合った受け入れの方法を検討してみてください。