建設業界では人手不足が深刻化する中、即戦力となる外国人材の受け入れ策として注目されているのが「特定技能制度」です。とくに建築大工の分野では、現場作業を担う若手人材の確保が大きな課題となっており、制度の活用により労働力の安定供給が期待されています。

本記事では、建築大工における特定技能制度の概要から、試験内容、受け入れ条件、実際の採用事例まで、企業担当者にとって役立つポイントをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

本記事では、特定技能「建築大工」の制度概要や対象となる業務内容、評価試験や日本語要件、外国人材を採用する際の受け入れ条件や手続きの流れ、そして企業が得られるメリットや注意点まで、制度活用に必要な情報を幅広く解説しています。

これから外国人材の採用を検討している建設業関係者の方にとって、実務に役立つポイントがわかりやすく整理された内容になっています。

「建築大工」特定技能とは?建設分野での新たな外国人材受け入れ制度

外国人材の受け入れをスムーズに進めるには、まず特定技能制度の理解が欠かせません。この制度の成り立ちや、建設業界における背景を知ることで、受け入れ時の判断材料が明確になります。

ここでは、制度の概要や背景、そして「特定技能1号」「2号」の違いについて詳しく見ていきましょう。

特定技能制度の概要と背景

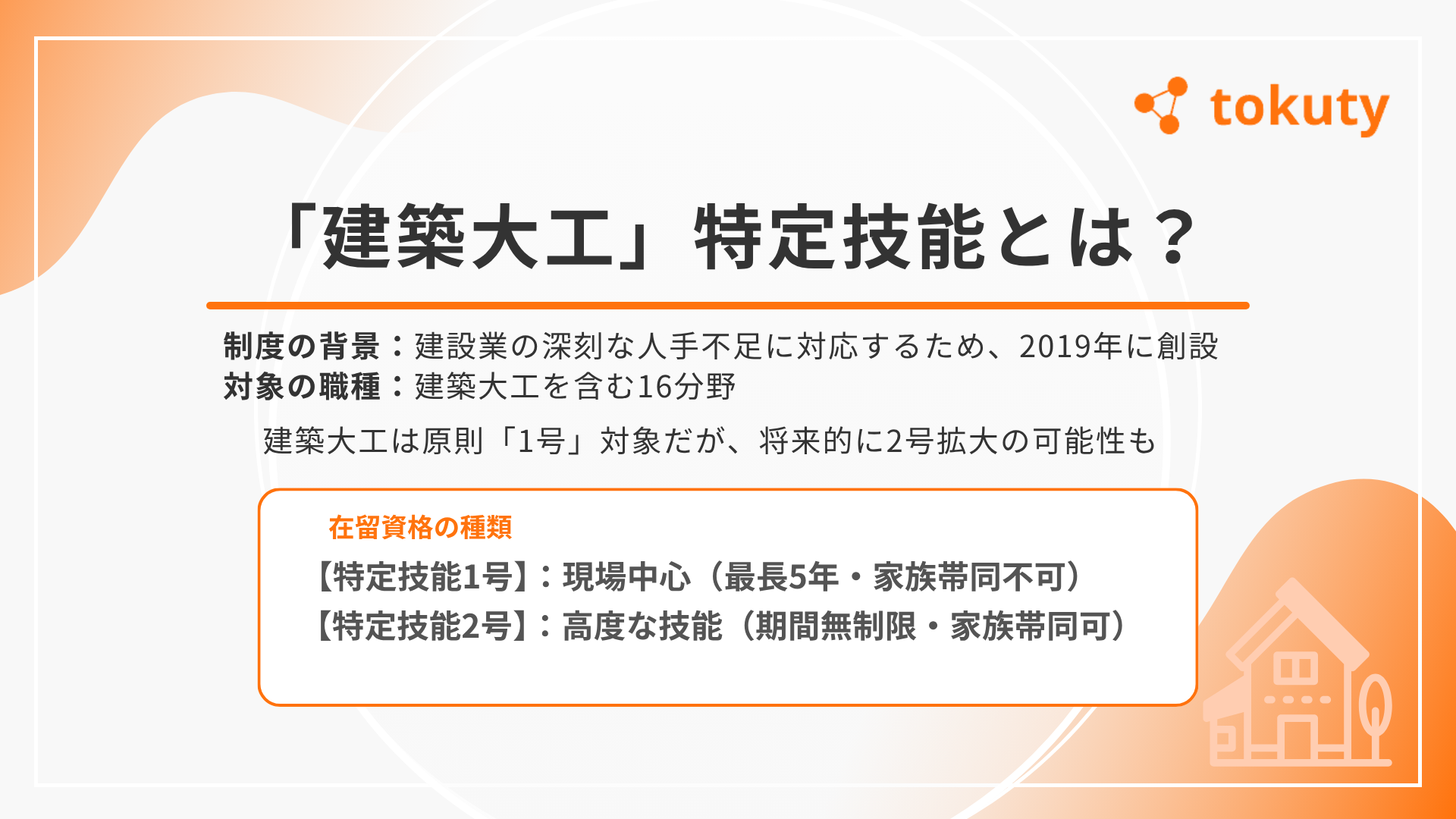

特定技能制度は、2019年4月に創設された新しい在留資格制度です。日本国内の深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れる仕組みとしてスタートしました。

対象分野は介護や外食、建設など16分野に及び、それぞれの分野で一定の技能水準と日本語能力を持つ人材が対象となります。

特に建設業界では、技能実習制度による人材育成と並行して、実務に対応できる人材の確保が急務とされてきました。こうした背景から、建設分野における特定技能の導入は、単なる労働力補填にとどまらず、業界全体の持続可能性を支える施策としても注目されています。

建設分野における特定技能の重要性

建設業界では、高齢化による離職と若年層の入職減少が重なり、人材不足が慢性化しています。

2023年度時点で建設業就業者の約35.9%が55歳以上、29歳以下は約11.7%にとどまり、高齢化が著しく進んでいることが明らかになっています。加えて、震災復興やインフラ老朽化対策など、工事需要は年々高まっています。

このような状況において、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れは、建設現場の即戦力として重要な役割を果たします。

特に建築大工の分野では、木造住宅や改修工事の需要が安定しており、熟練技術者の確保が事業継続の鍵となります。技能を有する外国人材を適切に配置することで、現場の生産性向上や工期短縮といった具体的な効果も期待されています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」の2種類の在留資格が設けられています。それぞれの違いを把握することで、将来的な人材育成や定着支援の方向性が見えてきます。

- 特定技能1号:現場作業を中心に従事する人材で、在留期間は最長5年(1年ごとに更新)。家族の帯同は不可。

- 特定技能2号:高度な技能を持つ人材が対象で、在留期間に上限なし。家族の帯同が可能で、事実上の中長期雇用も視野に入ります。

現在、建築大工職種は原則として特定技能1号が対象ですが、技能習得が進み、制度改定がなされれば、将来的に2号への拡大が検討される可能性もあります。そのため、早い段階で制度に精通し、段階的な人材育成の仕組みを整えておくことが、企業の競争力にも直結します。

建築大工 特定技能の対象業務と職種詳細

建築大工の特定技能制度では、外国人材が従事できる業務とそうでない業務が明確に定められています。業務内容を正しく把握することで、制度違反を防ぎ、適切な人材配置が可能になります。

建築大工が特定技能で行える具体的業務

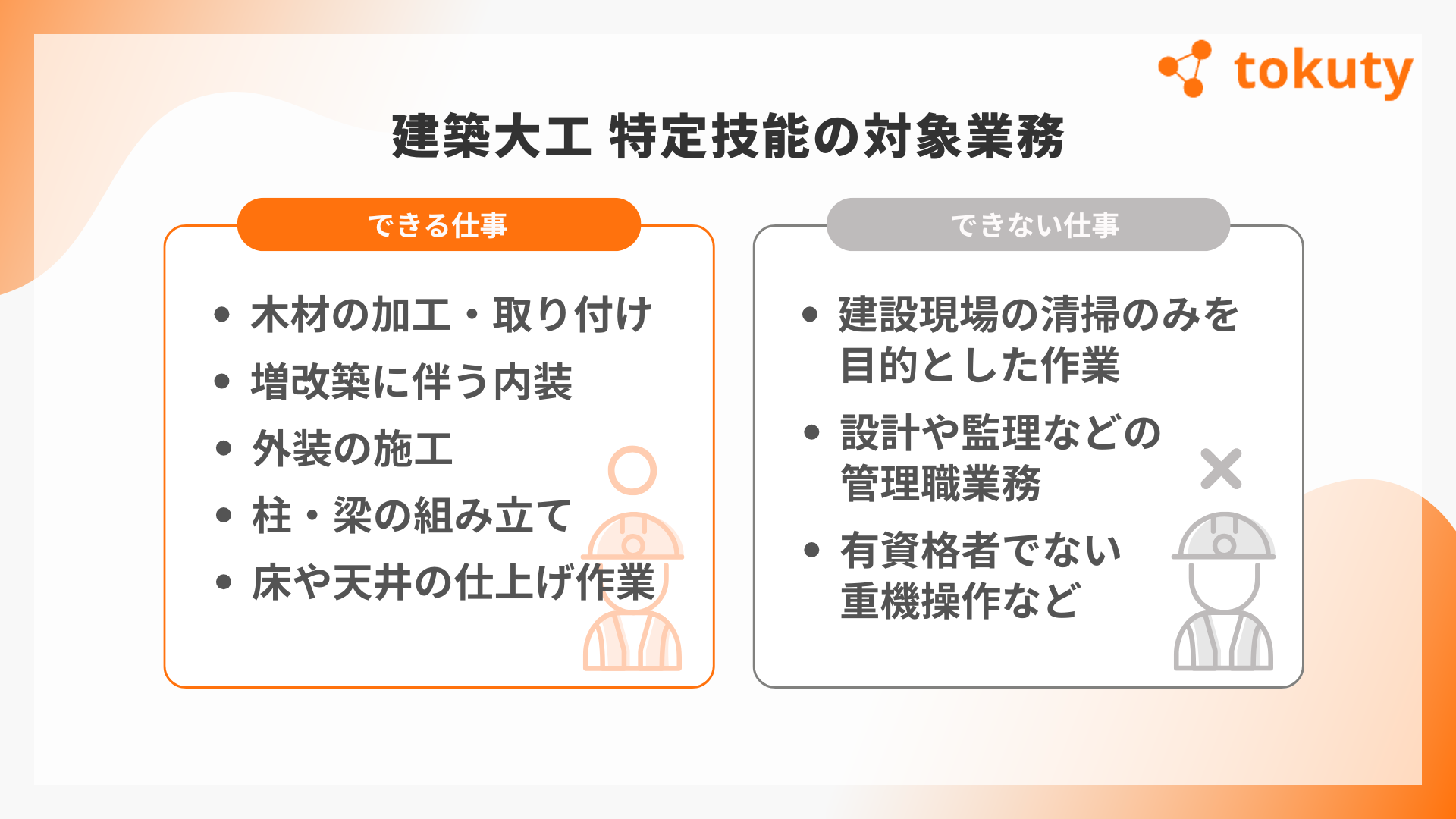

特定技能で認められている建築大工の業務は、主に木造建築の構造物に関する作業です。以下のような業務が対象となります:

- 木材や合板の加工・組立

- 柱・梁などの構造部材の取り付け

- 床・壁・天井の施工

- 増改築に伴う解体や修繕作業

- 図面を基にした加工・施工

これらは、現場で実際に建築を行うための中核的業務であり、即戦力としての技術と正確な作業が求められます。

従事できない業務

一方で、以下のような業務は特定技能の対象外とされています:

- 軽作業のみの業務(資材運搬、清掃など)

- 専門的な技能を伴わない間接業務

- 高所作業や重機の操作など、特別な資格が必要な作業(無資格の場合)

- 建築士など、国家資格が求められる設計・監理業務

これらの業務に外国人材を従事させることは制度の趣旨に反し、適正な受け入れとみなされない可能性があります。企業側には、職務内容の明確化と責任ある運用が求められます。

特定技能「建築大工」試験と日本語能力

特定技能「建築大工」として就労するには、所定の技能試験および日本語能力に関する要件を満たす必要があります。このセクションでは、試験内容と受験方法について、実務で必要となる日本語レベルも含めて解説します。

技能評価試験の内容と出題範囲

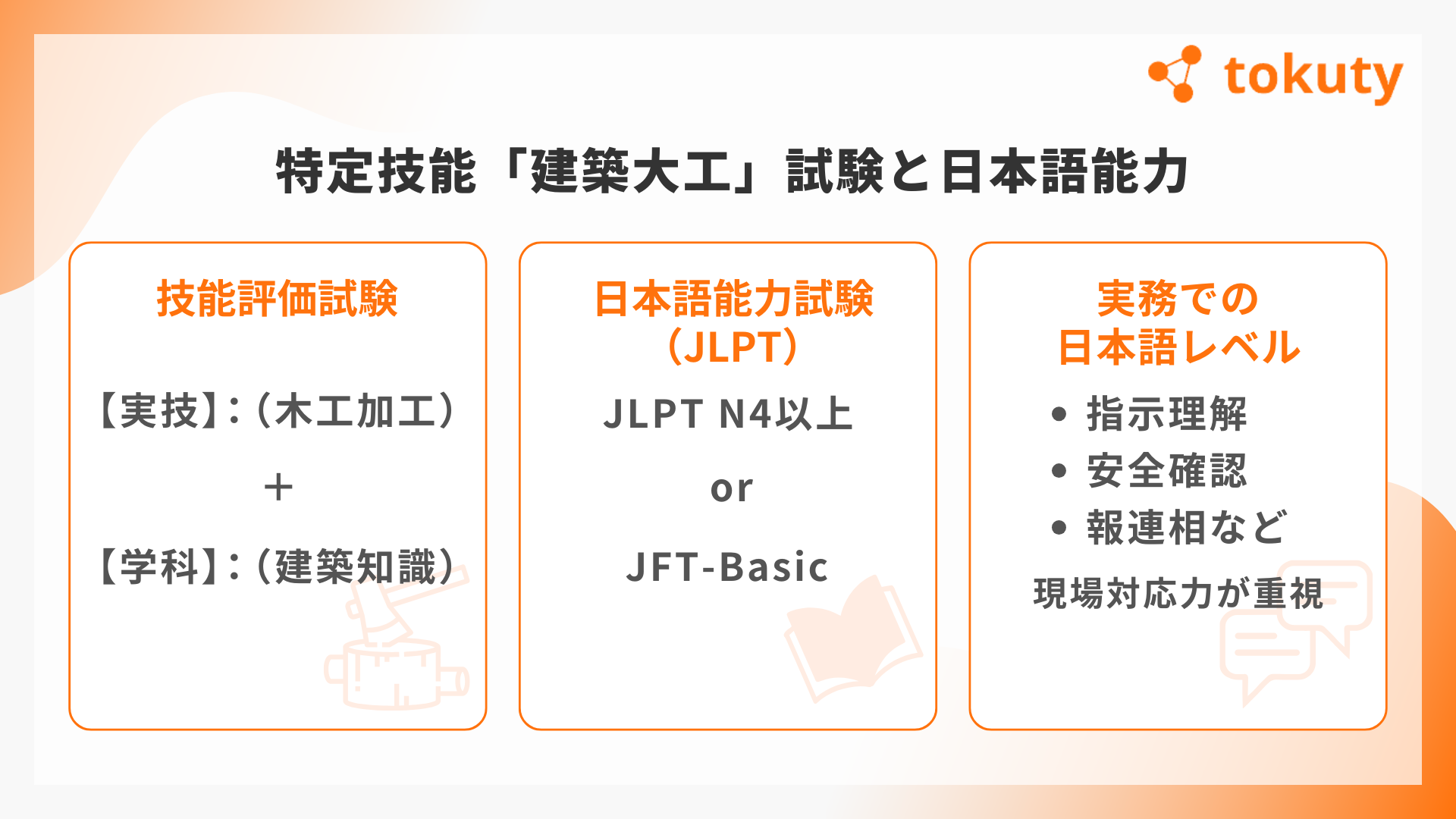

建築大工に関する技能評価試験は、学科試験と実技試験で構成されています。出題範囲は以下のとおりです:

- 実技試験: 木材の加工、仕口や継手の制作、図面に基づく部材の組立など

- 学科試験: 建築施工の基礎知識、安全衛生、材料や工具の使い方に関する基本事項

試験内容は実務に直結しており、実際の作業で即戦力となることが求められます。試験は定期的に国内外で実施されており、詳細は試験実施機関の公式ウェブサイトで確認できます。

日本語試験(JLPT・国際交流基金日本語基礎テスト)

日本語能力に関しては、以下のいずれかの試験に合格する必要があります:

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格

いずれも、日常的な日本語表現や簡単な読解、会話の理解を目的とした試験です。日本での生活や基本的な業務指示の理解に必要な水準となっています。

業務で求められる日本語レベルと実務対応

試験合格だけでなく、実務現場ではより実践的な日本語理解が求められる場面も多くあります。たとえば:

- 現場での指示(口頭・書面)を正確に理解できるか

- 安全確認や注意喚起に対して即座に反応できるか

- 同僚や上司との簡単な報連相(報告・連絡・相談)ができるか

そのため、企業側でも就労前後の日本語教育支援を取り入れることが推奨されています。これにより、現場でのミス防止や定着率の向上が期待できます。

技能実習から特定技能への移行

建築大工分野では、技能実習を修了した外国人材が特定技能1号へ移行するケースが増えています。実務経験を活かしたキャリアパスとして注目されており、制度理解と準備がスムーズな受け入れに繋がります。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

技能実習2号修了者は試験免除で移行が可能

技能実習2号を良好に修了している外国人は、建築大工分野の技能評価試験および日本語試験の一部が免除され、比較的スムーズに特定技能1号へ移行できます。

特定技能1号では最長5年間の在留が認められ、技能実習と合わせて最大10年間の就労が可能となります。これにより、現場経験のある即戦力人材を継続的に活用することができます。

特定技能2号への展望と要件

特定技能1号での経験を積んだ外国人は、技能検定1級や建設分野特定技能2号評価試験に合格することで、特定技能2号への移行が可能です。

特定技能2号では在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も認められるため、長期的に日本でのキャリア形成ができる点が大きな魅力です。企業側にとっても、熟練人材を安定的に雇用できるというメリットがあります。

移行に必要な手続きと費用

技能実習から特定技能への移行にあたっては、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。

そのほかにも、以下の登録・加入が必要です:

- 建設技能人材機構(JAC)への加入

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

また、在留資格変更には約10〜15万円の費用がかかるほか、年間の管理費用として24〜36万円程度の負担が想定されます。企業は、移行を見据えた計画的な準備が求められます。

建築大工 特定技能 外国人の受け入れ条件と手続き

外国人材を建築大工として受け入れるには、企業側に一定の要件が課されます。適切な準備と制度理解をもとに、スムーズな受け入れを進めましょう。

企業が満たすべき受け入れ条件

建設分野における特定技能外国人の受け入れには、次の条件を満たす必要があります:

- 建設業の許可を保有していること

- 適正な労働条件と報酬水準(日本人と同等以上)

- 社会保険への加入

- 過去5年間で重大な法令違反がないこと

- 外国人材への生活支援体制を構築していること

加えて、建設分野独自の要件として「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録と、「建設技能人材機構(JAC)」への加入も必要です。

在留資格申請の流れと必要書類

外国人を特定技能で雇用する場合、以下の手順で在留資格の取得を行います:

- 雇用契約の締結

- 支援計画の策定

- 「建設特定技能受入計画」の認定申請(国土交通省)

- 必要書類の準備(雇用契約書、支援計画書、CCUS登録証など)

- 地方出入国在留管理局で在留資格「特定技能1号」の申請

審査期間は通常1~2か月程度ですが、書類不備や手続き遅延を避けるため、早めの準備が求められます。

雇用契約のポイントと注意事項

外国人材との雇用契約では、以下の点に注意が必要です:

- 報酬や業務内容を明確にし、日本語または母国語で説明

- 労働時間・休日・残業に関する取り決めの明示

- 労働基準法や最低賃金法の遵守

契約内容は在留資格申請時の審査対象にもなるため、曖昧な表現や説明不足には注意が必要です。就労後のトラブルを防ぐためにも、雇用条件の透明化を徹底しましょう。

建築大工 特定技能 外国人を採用するメリット

特定技能制度を活用することで、企業は人手不足の解消や業務効率の向上など、さまざまなメリットを得られます。ここでは、主な利点を具体的にご紹介します。

慢性的な人手不足の解消

建設業界では、現場作業員の高齢化や若年層の業界離れにより、慢性的な人手不足が課題となっています。特定技能外国人を採用することで、現場の労働力を安定的に確保でき、業務の継続性を保つことが可能です。

即戦力人材の確保と教育コストの削減

特定技能1号で働く外国人は、技能評価試験に合格した者に限られるため、一定の実務能力を備えています。これにより、教育や研修にかかる時間・コストを抑えつつ、即戦力としての活躍が期待できます。

多様な人材の活用による組織力の強化

異なる文化や価値観を持つ人材が加わることで、職場に多様性が生まれ、チームとしての柔軟性や問題解決力が向上します。企業のイノベーション推進や職場環境の活性化にもつながるとされています。

建築大工 特定技能 外国人を採用する際の注意点

特定技能制度を活用するには、法令遵守はもちろんのこと、文化的な配慮や適切な支援体制も欠かせません。トラブルの予防や定着率の向上を図るために、以下のポイントに注意しましょう。

法令遵守と不法就労の防止

外国人材の雇用においては、入管法や労働基準法、最低賃金法などの法令を厳守する必要があります。在留資格の確認や更新手続きの管理を怠ると、不法就労とみなされるリスクがあるため、社内でのルール整備と責任者の明確化が重要です。

言語・文化の違いへの対応

日本語レベルや文化的背景の違いによるトラブルを防ぐため、現場では多言語マニュアルの整備や簡易な日本語によるコミュニケーション支援が効果的です。また、現場の日本人スタッフに対しても異文化理解を促進する研修などを行うと、スムーズな関係構築に繋がります。

生活・業務サポート体制の整備

住居の手配、生活習慣のサポート、定期的な面談の実施など、外国人材が安心して働ける環境づくりが定着率を左右します。企業単体での対応が難しい場合は、登録支援機関の活用も検討しましょう。

まとめ

建築大工分野における特定技能制度は、慢性的な人手不足の解消に向けた有効な手段として注目されています。技能実習制度との連携により、現場経験を積んだ即戦力人材を長期的に確保できる点も大きな魅力です。

制度の活用にあたっては、試験内容や受け入れ条件、手続きの流れを正しく理解し、法令遵守・支援体制の構築といった準備を着実に進めることが重要です。また、文化・言語面での配慮や生活サポートを行うことで、外国人材との信頼関係を深め、職場定着にもつながります。

特定技能「建築大工」の導入は、企業にとって持続可能な人材確保と競争力強化の一歩となります。今後の採用戦略の一環として、ぜひ制度の導入を前向きにご検討ください。