近年、日本の伝統的な屋根工事である「かわらぶき」分野では、職人の高齢化や若手不足により深刻な人手不足が問題となっています。このような状況を受け、政府は外国人労働者の受け入れを促進する「特定技能」制度を導入しました。

本記事では、特定技能「かわらぶき」の受け入れ条件や必要な日本語能力、安全対策などを詳しく解説します。

この記事からわかること

本記事では、特定技能「かわらぶき」が対象とする業務の内容や必要な技術、日本語能力の要件、安全対策のポイント、そして外国人労働者を受け入れる際の企業側の条件や手続きについて、最新の制度に基づき詳しく解説しています。

これから採用を検討している企業の担当者が知っておくべき実務的な知識を、わかりやすく整理しています。

かわらぶき業界における特定技能と人手不足の現状

日本の伝統的な屋根工法であるかわらぶきは、美しい景観を守るうえで欠かせない技術です。しかし、近年この業界では職人の高齢化や若手不足が深刻化しており、現場では人材確保が大きな課題となっています。その解決策として注目されているのが「特定技能」制度です。

かわらぶき技能の概要

かわらぶき技能とは、日本家屋の屋根に瓦を設置する伝統的な技術のことです。この技術は、防水性や耐久性を高めるだけでなく、建物の美観を守るうえでも重要な役割を担っています。

古くから日本の気候風土に適した構造として発展してきたかわらぶきは、今もなお多くの住宅や寺社仏閣などに用いられています。こうした技術を継承し、現場で活かしていくためには、高い専門性と丁寧な作業が求められます。

かわらぶき職人の高齢化と後継者不足

かわらぶき業界では、熟練した職人の多くが高齢化しており、平均年齢は50歳を超えるとも言われています。一方で、若い世代の職人志望者は減少傾向にあり、伝統技術の継承が危機的状況にあります。

この背景には、体力的な負担の大きさや、安定した収入が得にくいといったイメージが影響しており、若者が敬遠する傾向があることが指摘されています。そのため、将来的な担い手の育成が急務となっています。

特定技能制度による外国人労働者の受け入れ

こうした人手不足の解消策として、外国人特定技能者の受け入れが進められています。特定技能制度は、特定の産業分野で即戦力として働く外国人材を受け入れるための制度で、建設分野にも適用されています。

かわらぶき作業は、2019年4月に新設された特定技能制度の建設分野において、対象業務の一つとして追加されました。これにより、技能検定3級(かわらぶき)に合格した外国人労働者が、特定技能1号として日本で就労する道が開かれました。

なお、建設分野全体の特定技能1号在留外国人数は38,365人で、そのうち「建築」業務に従事しているのは14,180人となっています。かわらぶきはこの「建築」業務区分に含まれています。

かわらぶき業界でもこの制度を活用し、海外からの人材を積極的に採用する動きが広がっています。これにより、人手不足の緩和だけでなく、多様な文化的背景を持つ人材が新たな視点をもたらすことが期待されています。

参照:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数 (令和6年12月末現在)

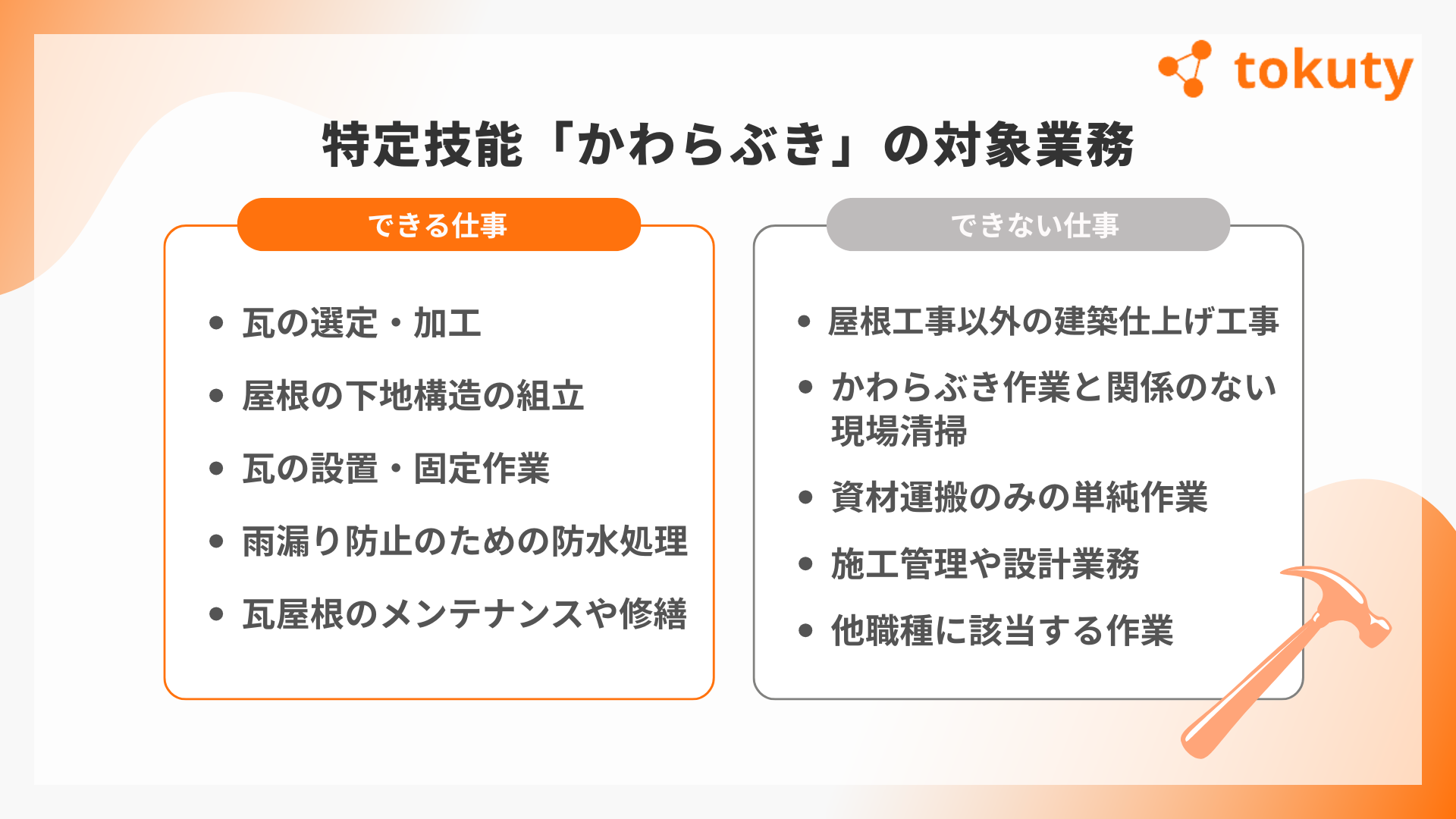

特定技能「かわらぶき」の対象業務

特定技能「かわらぶき」では、日本家屋や伝統建築を中心とした瓦屋根工事に従事することが認められています。この分野では、高度な職人技と慎重な施工が求められ、特定技能人材にも確かな基礎知識と現場対応力が必要とされます。

できる仕事(特定技能で従事可能な業務)

特定技能「かわらぶき」の在留資格で従事できるのは、主に瓦屋根に関する以下のような専門的業務です。

- 瓦の選定・加工

- 屋根の下地構造の組立(野地板張りなど)

- 瓦の設置・固定作業(引掛け・釘止め・漆喰仕上げ等)

- 雨漏り防止のための防水処理作業

- 瓦屋根のメンテナンスや修繕

これらの作業は、「かわらぶき作業」として技能評価試験の範囲に含まれるものであり、特定技能の実務経験として認められています。

できない仕事(特定技能では原則不可な業務)

一方で、特定技能1号の範囲外とされ、従事できない業務もあります。以下はその一例です。

- 屋根工事以外の建築仕上げ工事(例:外壁塗装、サイディング施工)

- かわらぶき作業と関係のない現場清掃や資材運搬のみの単純作業

- 施工管理や設計業務など、現場監督的ポジションの仕事

- 他職種に該当する作業(例:型枠大工、鉄筋工など)

これらの業務は、特定技能の評価試験範囲や実務要件に含まれないため、原則として従事することはできません。もし他の作業が必要な場合は、日本人作業員とのチーム体制で行うなど、適切な役割分担が求められます。

また、特定技能制度の目的は「一定の技能を有する外国人による即戦力的な就労」であるため、単純作業だけの雇用や補助作業中心の配置は制度趣旨に反するとみなされることがあります。

特定技能「かわらぶき」で求められる能力とは?日本語はどれくらい話せる?

かわらぶきの現場では、専門的な技能に加えて、安全管理やチームでの作業を円滑に行うための日本語能力も求められます。この章では、必要とされるスキルや語学力、実際に求められる日本語レベルについて詳しく解説します。

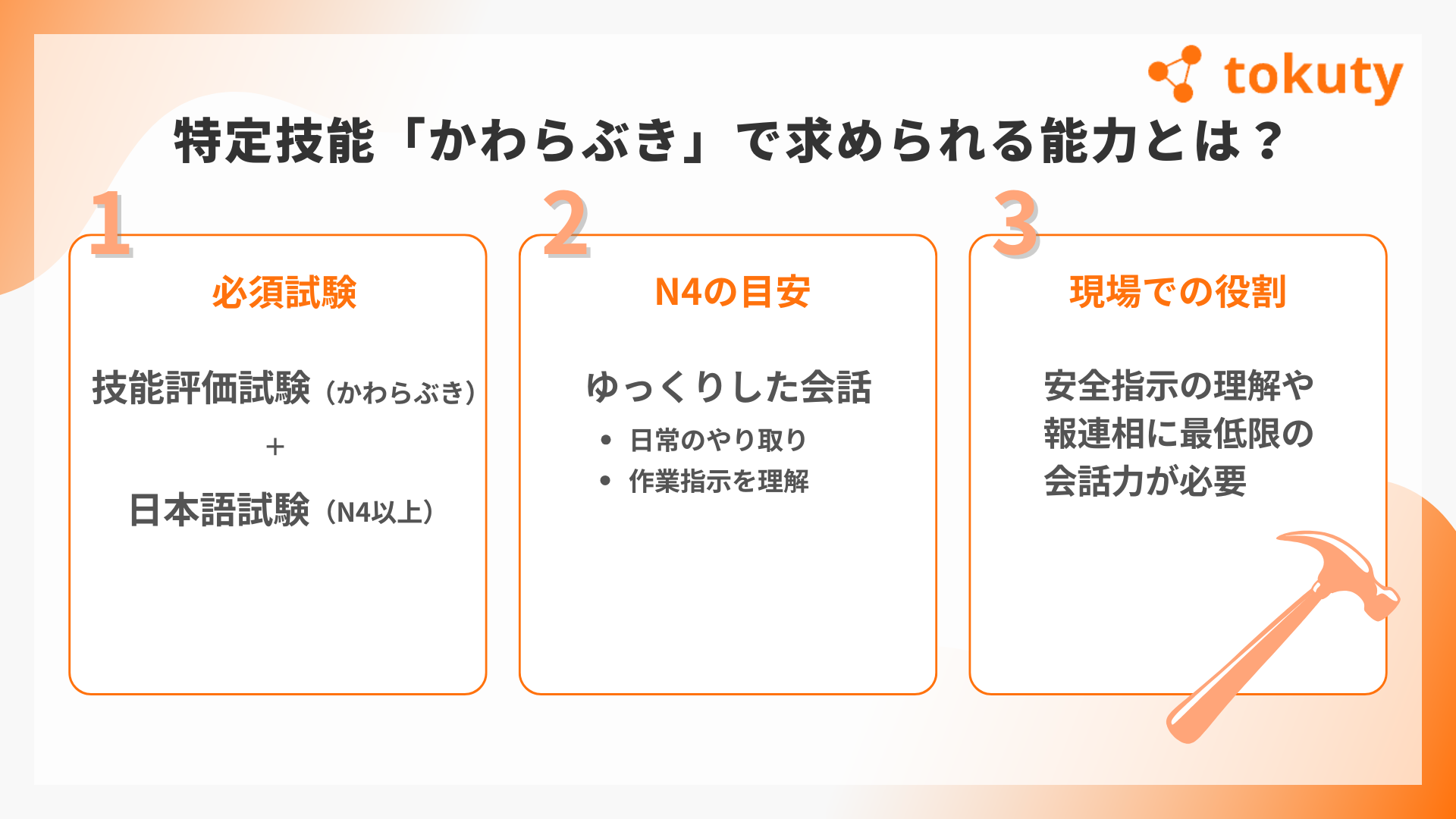

特定技能には技能評価試験と日本語試験の両方が必要

特定技能「かわらぶき」として就労するには、「技能評価試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。ここでは、それぞれの試験の目的と違いを解説します。

技能評価試験では、かわらぶきに関する基礎的な知識や作業工程を理解しているかが問われます。一方、日本語試験は、現場でのコミュニケーションや安全な作業遂行に必要な日本語能力を測るものです。

日本語試験として認められているのは、以下のいずれかです:

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

日本語能力試験の「N4」レベルとは?

JLPT N4は、日本語能力試験の5段階のうち下から2番目のレベルで、日常生活で使われる基本的な日本語を理解できることが求められます。具体的には、次のような力が必要です:

- ゆっくり話される会話の内容をおおよそ理解できる

- よく使われる単語や漢字、簡単な文法(~です/~ますなど)を理解できる

- 短い文章(掲示・メモ・簡単な説明文など)を読むことができる

- 基本的なやりとり(「今日は何をしますか?」「ここに置いてください」など)ができる

つまり、N4レベルは「現場での指示を理解し、簡単な会話ができる」基礎的なコミュニケーション力を持っていることを意味します。

かわらぶきの現場で求められる日本語力

かわらぶきの作業は高所での作業や危険を伴う作業が多いため、現場の安全指示を正しく理解する力が不可欠です。たとえば「そこは滑りやすい」「もう一段上に上がって」など、基本的なやりとりができることは必須条件です。

また、日本人職人との連携も多いため、挨拶や報告、簡単な質問ができるレベルであれば、業務がよりスムーズになります。N4レベルはその基礎を満たす目安であり、実務ではそれ以上の会話力があるとさらに安心です。

特定技能「かわらぶき」における安全対策の重要性について

かわらぶき作業は、高所での作業や重量物の取り扱いなど、危険が伴う場面が多い分野です。外国人労働者を安全に受け入れるためには、言語の壁や文化の違いにも配慮した多角的な安全対策が必要です。

このセクションでは、外国人労働者向けの安全教育、作業環境や保護具の整備、チームでの安全意識の向上について解説します。

外国人労働者向けの安全教育と言語対応

外国人労働者が安全に作業を行うためには、言語の壁を越えた効果的な安全教育が欠かせません。厚生労働省では、外国人労働者向けに11言語に対応した視聴覚教材や多言語テキストを提供しています。

これらを活用することで、作業手順や災害時の対応などを母国語で理解しやすくなり、安全意識の向上につながります。企業は多言語マニュアルや通訳の活用も視野に入れた対応を行いましょう。

作業環境と保護具の整備

かわらぶき作業では高所作業や重い瓦の取り扱いがあり、墜落・転落などのリスクが高いです。これに対しては、足場の安全点検、滑り止め措置、安全帯やヘルメットの着用などの基本的な物理的対策が重要です。

厚生労働省が提供するガイドラインでは、建設現場における墜落防止措置の徹底が求められており、特に屋根ふき作業においては足場や養生の管理が事故防止の鍵とされています。

安全を守るためのチーム連携と定期訓練

外国人労働者と日本人職人が混在する現場では、チームとしての連携が特に重要です。言語や文化の違いがあるからこそ、報告・連絡・相談(ホウレンソウ)を徹底し、危険予知を共有することが事故防止につながります。

企業は定期的な安全ミーティングや月1回以上の訓練を実施し、チーム全体での安全意識の底上げを図ることが求められます。厚労省も「外国人労働者への安全衛生教育の徹底」を呼びかけています。

特定技能「かわらぶき」人材の受け入れ条件

特定技能人材を受け入れるためには、企業側にも外国人労働者側にもいくつかの条件があります。制度に沿った適切な対応を行うことで、トラブルを防ぎ、安定した就労環境を実現することが可能です。

受け入れ企業に求められる条件

企業が特定技能外国人を受け入れるためには、労働基準法や入管法をはじめとする関係法令を遵守していることが前提となります。加えて、建設業法に基づき、屋根工事業などの許可を取得している必要があります。

過去に外国人雇用に関する不正行為などがないことも条件とされており、法務省に特定技能所属機関として正式に登録された企業のみが受け入れ可能です。また、外国人労働者が日本で安心して働けるよう、生活支援や相談体制の整備も求められています。

外国人労働者に求められる条件

外国人労働者が「かわらぶき」分野で就労するには、特定技能評価試験(かわらぶき)に合格していることが必要です。さらに、日本語能力については、JLPT N4以上もしくはJFT-Basicに合格していることが求められます。

そのほか、健康状態が良好であることや、過去に日本での不法滞在歴がないことなど、在留資格に問題がないことも重要な条件となっています。

特定技能所属機関への登録と手続きの流れ

企業が特定技能人材を受け入れるには、まず特定技能所属機関として法務省へ登録申請を行う必要があります。登録後は、外国人との雇用契約を締結し、その内容を明示したうえで、出入国在留管理庁に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。

交付された証明書に基づいて外国人が入国し、就労を開始する流れとなります。就労後は、企業側に定期的な支援実施状況の報告義務も課されています。

外国人労働者の採用手続きと留意点

特定技能「かわらぶき」人材を実際に採用する際には、在留資格の取得から雇用契約、労務管理まで、企業として遵守すべき法的手続きや支援義務があります。このセクションでは、採用から就労開始までの流れと、注意すべきポイントを順を追って解説します。

関連記事:【2025年最新版】外国人を採用する際の手続き・ポイントを解説!

関連記事:外国人の雇用って難しい?雇用時の注意点・ポイントを解説!

在留資格取得のための申請手続き

外国人を採用するには、まず在留資格「特定技能1号」の取得が必要です。そのために企業は、出入国在留管理庁に対して「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

申請には、雇用契約書、企業の登記簿謄本、納税証明書、特定技能評価試験や日本語試験の合格証明などが必要となります。提出書類に不備があると手続きに時間がかかるため、丁寧な準備が求められます。

雇用契約と労働条件の明示

外国人との雇用契約は、母国語での説明と書面交付が原則とされています。これは、労働条件の誤認によるトラブルを防ぐための措置です。契約内容には、就業時間、賃金、休日、福利厚生などを明確に記載し、労働基準法に準拠した形で締結する必要があります。

また、就業規則や安全衛生マニュアルについても、外国人が理解できる言語での説明が望ましく、可能であれば翻訳版を用意すると安心です。

雇用後の労務管理と支援体制

採用後も企業には、外国人労働者の安定した就労を支援する義務があります。例えば、定期的な面談を通じて職場での悩みや困りごとを把握したり、日本での生活に必要な情報(住居・医療・交通など)を提供したりすることが求められます。

さらに、特定技能所属機関としての登録企業には、入管庁への定期報告(支援状況・就労状況など)が義務付けられています。適切な支援体制を整えることで、労働者の定着と企業の信頼性向上にもつながります。

法的義務の遵守とリスク管理

外国人を雇用する際には、入管法、労働基準法、最低賃金法など複数の法令を遵守する必要があります。とくに「不法就労助長罪」や「契約不履行」に該当すると、企業側が処罰対象となるため注意が必要です。

監査対応や法令改正への備えとして、社内での法務チェック体制を整えたり、行政書士や専門機関の支援を受ける企業も増えています。法律違反を防ぐことは、トラブル回避だけでなく、企業ブランドの維持にも直結します。

まとめ

本記事では、特定技能「かわらぶき」分野における人材の受け入れに関して、業務内容、日本語能力、安全対策、企業・労働者それぞれの受け入れ条件、採用手続きと法的留意点まで幅広く解説してきました。

かわらぶきは日本の伝統技術でありながら、深刻な人手不足に直面している分野です。特定技能制度の活用により、必要な技能を持つ外国人材の採用が可能となり、技術継承や現場の安定化につながる大きな可能性を秘めています。

ただし、制度の趣旨を理解し、法令を順守しながら丁寧な手続きと支援を行うことが前提です。特に、安全対策や日本語によるコミュニケーション支援は、外国人労働者の定着と職場全体の安心・安全に直結します。

人手不足の課題に直面している企業の皆さまは、ぜひ本記事の内容を参考に、特定技能制度の活用を前向きにご検討ください。