近年、鉄道業界では人手不足が深刻化しており、とりわけ地方鉄道を中心に運転士や駅員などの現場職で深刻な人材不足が続いています。少子高齢化による労働人口の減少、若年層の業界離れ、そして労働環境の厳しさなど、複合的な要因がこの問題を引き起こしています。

本記事では、鉄道業界における人手不足の現状と背景、具体的な原因、業界全体への影響を明らかにしたうえで、今後の対策や外国人労働者の活用可能性について詳しく解説します。

この記事でわかること

本記事では、鉄道業界の人手不足がなぜ起きているのか、その背景にある社会的・構造的な要因を明らかにします。また、採用難や労働条件などの課題に対する有効な対策、さらに外国人労働者の受け入れを通じてどのような解決策が見込めるのかを詳しく説明します。

鉄道業界で採用・人事を担当する企業や、外国人雇用を検討している企業にとって有益な情報を提供します。

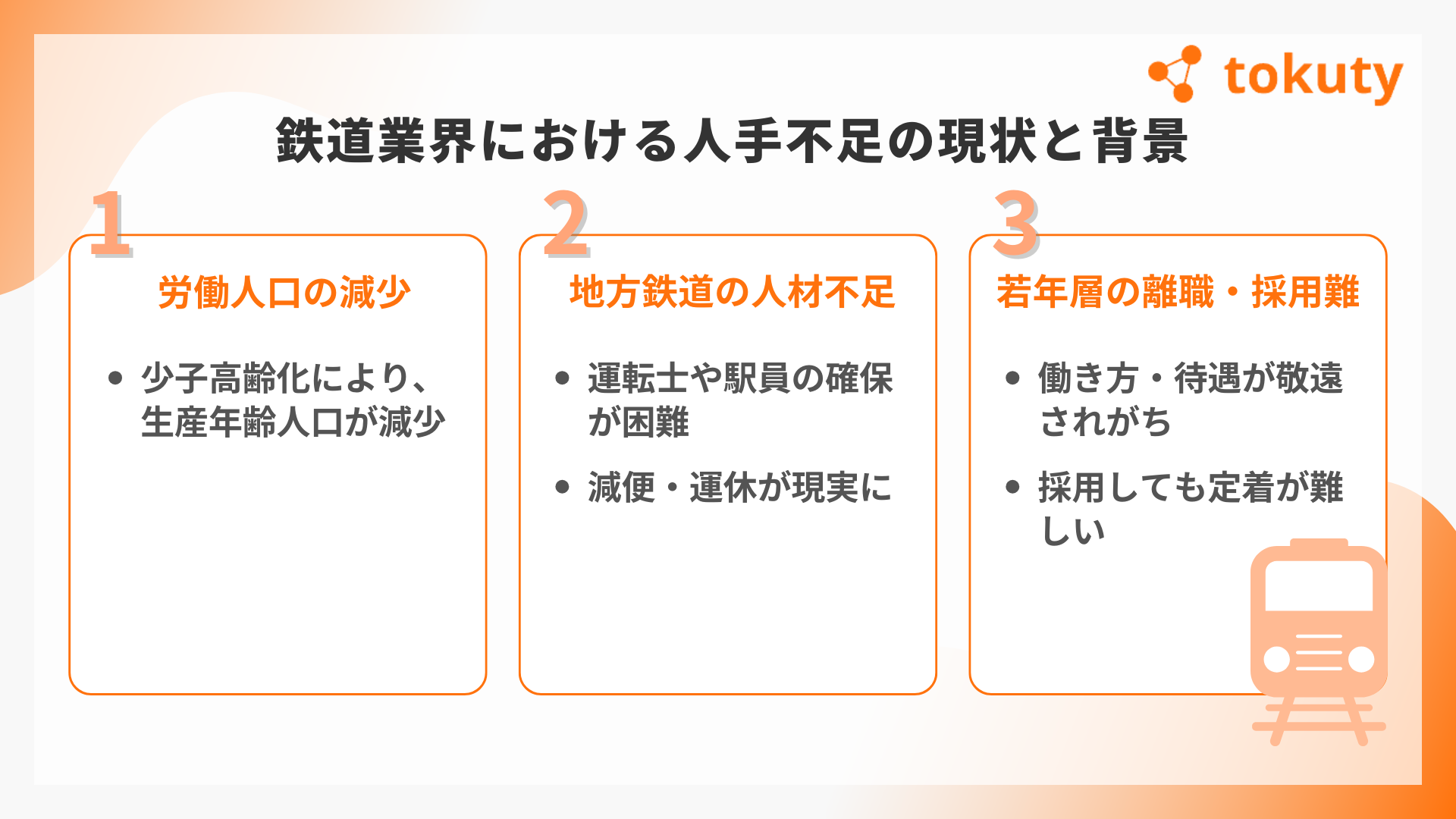

鉄道業界の人手不足の現状と背景

鉄道業界はかつて「安定した職場」として人気を集めていましたが、現在では深刻な人材不足に直面しています。特に地方路線や中小鉄道事業者では、運行の維持すら危ぶまれる状況も出始めています。

ここでは、データを元に現状を明らかにし、その背後にある要因を探っていきます。

地方鉄道における運転士不足の実態

鉄道業界では、特に地方鉄道を運営する中小事業者で人材不足が深刻になっています。国土交通省の調査によれば、全国140の地方鉄道事業者のうち、約半数が「運転士が不足している」と回答しており、これが減便や運休の要因となっています。

こうした事態は地域の公共交通としての機能にも支障をきたしており、高齢者や学生など日常的に鉄道を利用する層への影響が大きくなっています。

JR北海道における若手社員の退職傾向

JR北海道をはじめとする地方鉄道会社では、若年層の離職が課題となっています。給与水準や労働時間、勤務体系の不規則さなどが影響し、若手社員が長期的なキャリア形成を描きにくい状況にあると指摘されています。

このような環境では、採用後の定着が難しく、人材育成にかかるコストやノウハウ継承の問題も顕在化しています。企業側には、労働条件の見直しやキャリア支援体制の強化といった対応が求められています。

少子高齢化による労働力人口の減少

日本全体で少子高齢化が進むなか、鉄道業界に限らず、各産業で人手不足が慢性化しています。国土交通白書によると、生産年齢人口(15歳〜64歳)は、1995年の約8,716万人から2023年には約7,400万人へと減少しています。

特に地方では若年層の都市部への流出も重なり、採用活動自体が難しくなっている現状があります。

参照:国土交通白書 2024|第1節 本格化する少子高齢化・人口減少における課題

業界離れと就職先としての魅力低下

かつては「安定した職業」として人気を集めた鉄道業界ですが、現代の若年層にとっては、夜勤や早朝勤務、不規則なシフトといった特殊な勤務体制が敬遠される要因となっています。

また、他業界に比べて待遇面で大きな魅力がないと認識されていることも、志望者減少の一因と考えられます。

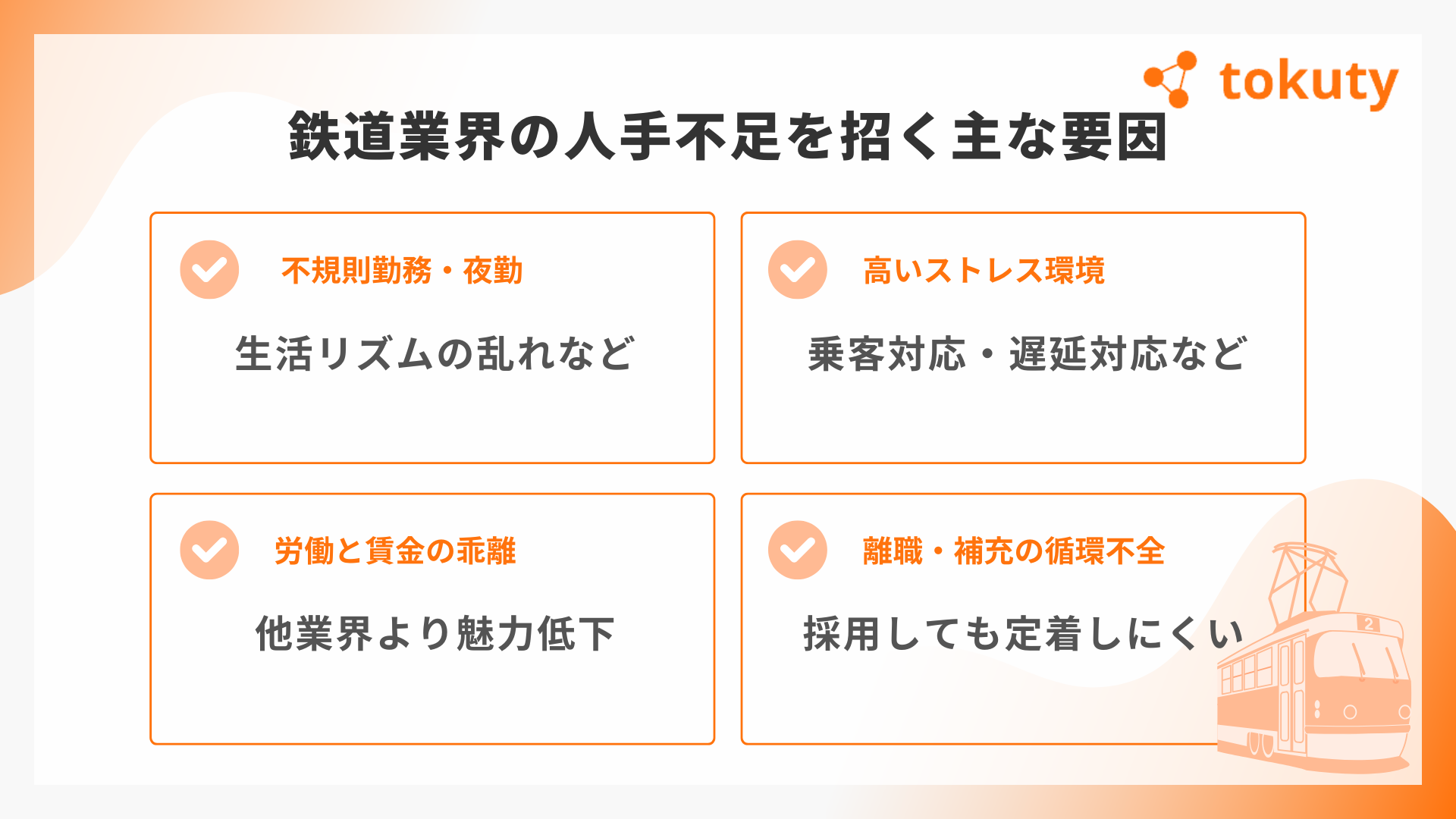

人手不足の具体的な原因

鉄道業界における人手不足は、単に労働人口の減少にとどまりません。長時間労働や不規則なシフト、高い業務負荷など、職場環境の課題が離職を招き、新たな人材の確保も困難にしています。このセクションでは、現場の実情に即してその根本原因を詳しく掘り下げます。

過重労働と不規則な勤務体系

鉄道業界では、24時間体制で列車を運行する必要があり、シフトは深夜・早朝にも及びます。労働時間が長く、生活リズムが崩れやすいことから、従業員の健康への負担が大きく、長期的な勤務が難しくなるケースが少なくありません。

精神的ストレスの多い業務内容

鉄道業務には、運行の遅れや事故があってはならないというプレッシャーが常に伴います。加えて、駅や車内でのクレーム対応、トラブル時の迅速な判断など、精神的ストレスが大きい業務も多く、これが離職率上昇の要因となっています。

賃金・待遇と労働負荷の不均衡

鉄道業界の給与水準は一概に低いとは言えないものの、労働負荷に対して十分な報酬が得られていないと感じる従業員も少なくありません。特に若手や非正規従業員の待遇改善が進まないことから、人材の流出が続いています。

人手不足がもたらす影響と課題

人手不足は鉄道の運行体制だけでなく、利用者サービスの質、安全面、働く社員の健康にも深刻な影響を及ぼします。こうした負のスパイラルは、企業経営や地域社会にも波及します。業界が直面する課題を多角的に見ていきましょう。

公共交通機能の低下

運転士や保守担当者が不足することで、列車の本数削減や運行休止が起きやすくなり、地域の公共交通としての役割が果たせなくなる恐れがあります。これは特に地方において、通学や通勤の足を奪うことにつながり、地域経済にも影響を及ぼします。

従業員の疲弊と労働環境の悪化

限られた人員で現場を回すことによって、従業員一人ひとりの業務負担が重くなり、長時間労働や休日出勤が常態化します。これにより、心身の健康を害する人が増え、さらに離職が加速する悪循環に陥ることもあります。

安全性と品質のリスク

人手不足のなかで業務をこなすためには、効率化や合理化が求められますが、それにより安全確認や点検作業が不十分になる可能性も否定できません。これは鉄道の安全性そのものに関わる問題であり、業界全体の信頼性を損なうリスクとなります。

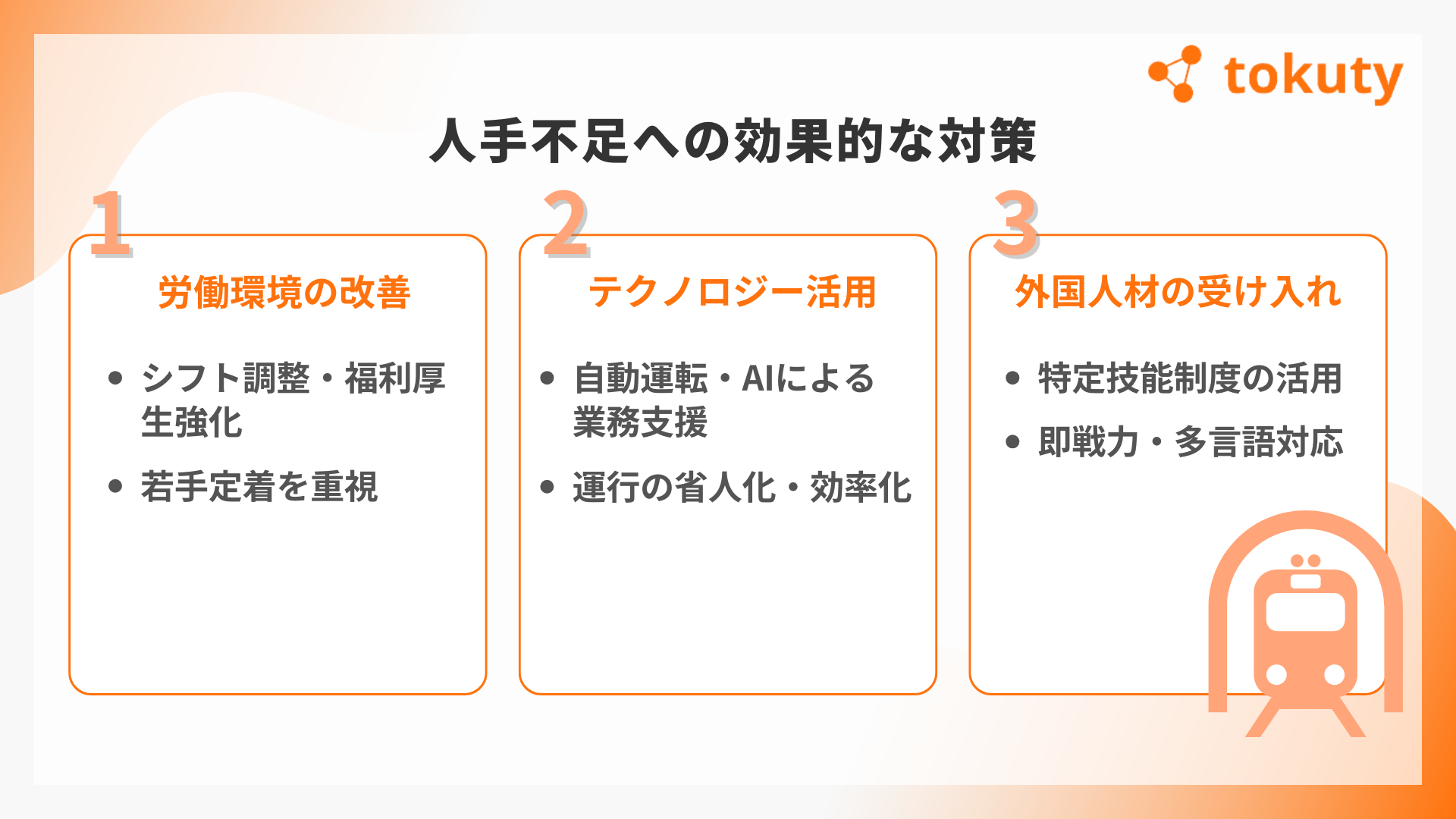

人手不足への効果的な対策

持続可能な鉄道運営を維持するには、人材の流出を防ぎ、働きやすい環境を整えることが不可欠です。また、採用戦略や技術導入によって、限られた人員でも業務を回す工夫も必要です。ここでは、現場で求められる具体的な対応策をご紹介します。

労働環境の見直しと改革

従業員が働きやすい環境を整備することは、人材定着の第一歩です。たとえば、シフトの見直し、夜勤と日勤のバランス改善、週休制度の徹底、福利厚生の強化など、柔軟で持続可能な勤務体系を導入する必要があります。

テクノロジーによる省人化

自動運転技術や遠隔監視システム、AIによる運行サポートなど、技術革新を活用した省人化・効率化も進められています。完全無人化は現実的ではないにしても、一定の工程を自動化することで業務負担を軽減できます。

特定技能制度を活用した外国人材の受け入れ

労働力確保の一環として、外国人材の雇用を検討する企業も増えています。特に、2019年に創設された「特定技能制度」により、鉄道業界でも一定の条件を満たす外国人を雇用することが可能となりました。

特定技能「鉄道」では、運転士や車両整備士などの業務に従事でき、即戦力として期待されています。また、訪日外国人旅行者への対応力強化、多文化対応による接客品質の向上といった副次的なメリットもあります。

採用にあたっては、在留資格の確認や生活面のサポート体制整備が不可欠ですが、きちんと運用すれば、安定的な戦力として活躍が期待できるでしょう。国内人材確保が難しいなか、外国人材の受け入れは現実的かつ有効な手段の一つです。

特定技能外国人の雇用とそのメリット

2019年の制度改正により、鉄道業界も外国人材の受け入れが可能となりました。特定技能制度を活用すれば、人手不足の緩和だけでなく、サービス多様化や国際対応の強化にもつながります。制度の概要や導入効果について見ていきます。

特定技能「鉄道業」の制度概要

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性と日本語能力を有する外国人を就労目的で受け入れる在留資格です。鉄道業分野は、2024年から対象に追加され、国土交通省が主管官庁として制度運用を行っています。

対象となる業務は、旅客鉄道に関する運転、車両の点検・整備、駅業務など多岐にわたり、単純労働ではなく専門性を必要とする内容が中心です。

また、鉄道分野での特定技能人材は、鉄道事業者やその関連会社が直接雇用することが原則とされており、派遣や登録支援機関による業務代行は認められていません。

試験としては、「鉄道技能評価試験」および「日本語能力試験(N4以上が目安)」が求められます。技能水準を一定程度に保つため、試験は国土交通省監修のもとで設計されており、安全面を重視した評価基準が設定されています。

なお、鉄道分野における特定技能人材の受け入れは、他業種と比較して現時点では実績が少ないのが現状です。

しかし、今後の制度活用が期待されており、業界内でも外国人材の雇用に関する関心が徐々に高まりつつあります。人材確保が喫緊の課題である今、制度の活用に向けた基盤づくりが重要となるでしょう。

関連記事:【2024年最新版】新たに4分野が追加!特定技能で就労可能な業種・職種を徹底解説

外国人労働者の雇用がもたらす効果

外国人材の受け入れは、単なる人員補充にとどまらず、企業文化や接客品質の面でも大きな効果をもたらす可能性があります。異なる文化背景を持つ人材が職場に加わることで、業務に対する新たな視点や工夫が生まれ、組織全体の柔軟性や対応力が高まります。

特に鉄道業界は、訪日外国人観光客の利用も多い分野です。多言語対応が可能なスタッフの存在は、インバウンド対応力の向上につながり、サービスの質的向上にも貢献します。今後、観光需要の回復が進む中で、外国人労働者の活用は競争力の一部となっていくでしょう。

また、外国人社員との共働により、日本人社員の語学力向上や国際的な接客意識の育成といった副次的な効果も期待できます。多様性のある職場環境が生まれることで、従業員のエンゲージメント向上や新たな価値創造にもつながっていくと考えられます。

多様な人材活用による組織の活性化

外国人労働者の雇用は、多様な価値観や働き方を職場に取り入れるきっかけとなります。異なる文化や考え方を持つ人材が加わることで、組織内のコミュニケーションの幅が広がり、職場全体に新たな刺激や変化がもたらされます。

特に、固定化された業務プロセスや閉鎖的な職場風土を持つ企業にとっては、外国人材の存在がよい“突破口”となる場合もあります。日本人社員が多様性に触れることで、異文化理解や柔軟な発想が育まれ、組織としての対応力や創造力が強化されます。

また、社内研修やOJTを通じて、双方のコミュニケーションが活性化することで、教育制度の見直しやチーム力の向上といった副次的な改善も期待できます。単なる人材確保にとどまらず、“組織が成長するチャンス”として、多様性の導入を前向きに捉える企業も増えてきています。

外国人雇用における手続きと注意点

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れるには、法的な手続きをはじめ、社内体制の整備や文化的配慮まで、企業側に求められる準備が多岐にわたります。このセクションでは、実際に採用を進める際に知っておくべき要点を整理して解説します。

外国人採用に必要な法的手続きと書類整備

外国人を特定技能で雇用する場合、まず「在留資格認定証明書交付申請」などの入管手続きが必要です。企業側は出入国在留管理庁に申請し、外国人本人がその資格をもって来日・就業できるよう整える必要があります。

また、労働条件通知書、雇用契約書、支援計画書(登録支援機関を利用する場合)などの関連書類も適切に準備する必要があります。これらは、採用後のトラブルを防ぐためにも法的に正確に整備しておくことが大切です。

生活支援・言語対応の体制構築

外国人労働者が職場に定着し、安心して働くためには、生活面のサポート体制が欠かせません。住居の確保、日本語学習の機会提供、医療や行政手続きに関する情報提供など、多方面の支援が必要です。

とくに特定技能人材には、日本語能力試験N4レベル相当が求められますが、実務に必要な会話力には個人差もあります。現場の円滑なコミュニケーションのためにも、マニュアル整備や簡易な多言語対応の工夫が効果的です。

コンプライアンスの遵守と労務管理の徹底

外国人材の雇用においては、労働法令や就労資格に関するコンプライアンス遵守が特に重要です。不適切な労働時間管理や差別的な待遇、契約外業務の強制などが発覚した場合、企業の信用失墜や行政指導の対象となる可能性があります。

外国人であっても、基本的な労働者としての権利は日本人と同様に保護されます。適正な労務管理体制を整えることで、双方が安心して働ける職場づくりにつながります。

まとめ

鉄道業界の人手不足は、人口動態や労働環境の課題、そして業界全体の魅力の低下といった複合的な要因によって生じている深刻な問題です。これを打開するためには、働き方改革や技術導入に加え、外国人労働者の活用といった多面的なアプローチが必要です。

今後、企業が持続可能な人材確保を実現するためには、制度理解と現場の工夫を両立させる視点が求められます。