この記事では、特定技能「飲食料品製造業」制度の基本から、技能実習制度との違い、受け入れの条件、メリット・注意点までをわかりやすく解説します。外国人労働者の採用を検討している企業担当者や、制度に関心のある方にとって、実務に役立つ情報をまとめています。

制度の概要だけでなく、採用手順や現場での運用ポイントも整理し、特定技能の活用を検討する際に参考となるよう、統計や事例も交えて紹介しています。

初めて特定技能制度に触れる方にも読みやすいように、専門用語をできるだけ避けて構成しています。ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

この記事では、特定技能「飲食料品製造業」の制度概要、特徴、技能実習との違い、受け入れの条件、採用の流れ、メリットや注意点までを体系的にまとめています。

「特定技能とは何か?」という基本から、「どのような試験に合格すればよいか」「企業が満たすべき条件は?」など、採用に必要な準備と対応を一通り理解できる構成です。

制度の理解を深め、安心して導入を検討できるように、公的機関のデータや実例にも触れながら解説しています。

特定技能「飲食料品製造業」の基本概要

ここでは、特定技能「飲食料品製造業」制度の基本的な仕組みと特徴を紹介します。まず制度の概要を確認し、技能実習制度との違いや、実際の受け入れ状況なども併せて整理していきます。

人手不足が続く飲食料品製造業において、特定技能制度は即戦力人材の採用を可能にする新たな選択肢として注目されています。実際の制度活用に役立つよう、公的な統計や実例も交えて解説していきます。

関連記事:飲食料品製造業で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

特定技能とは?飲食料品製造業分野の特徴

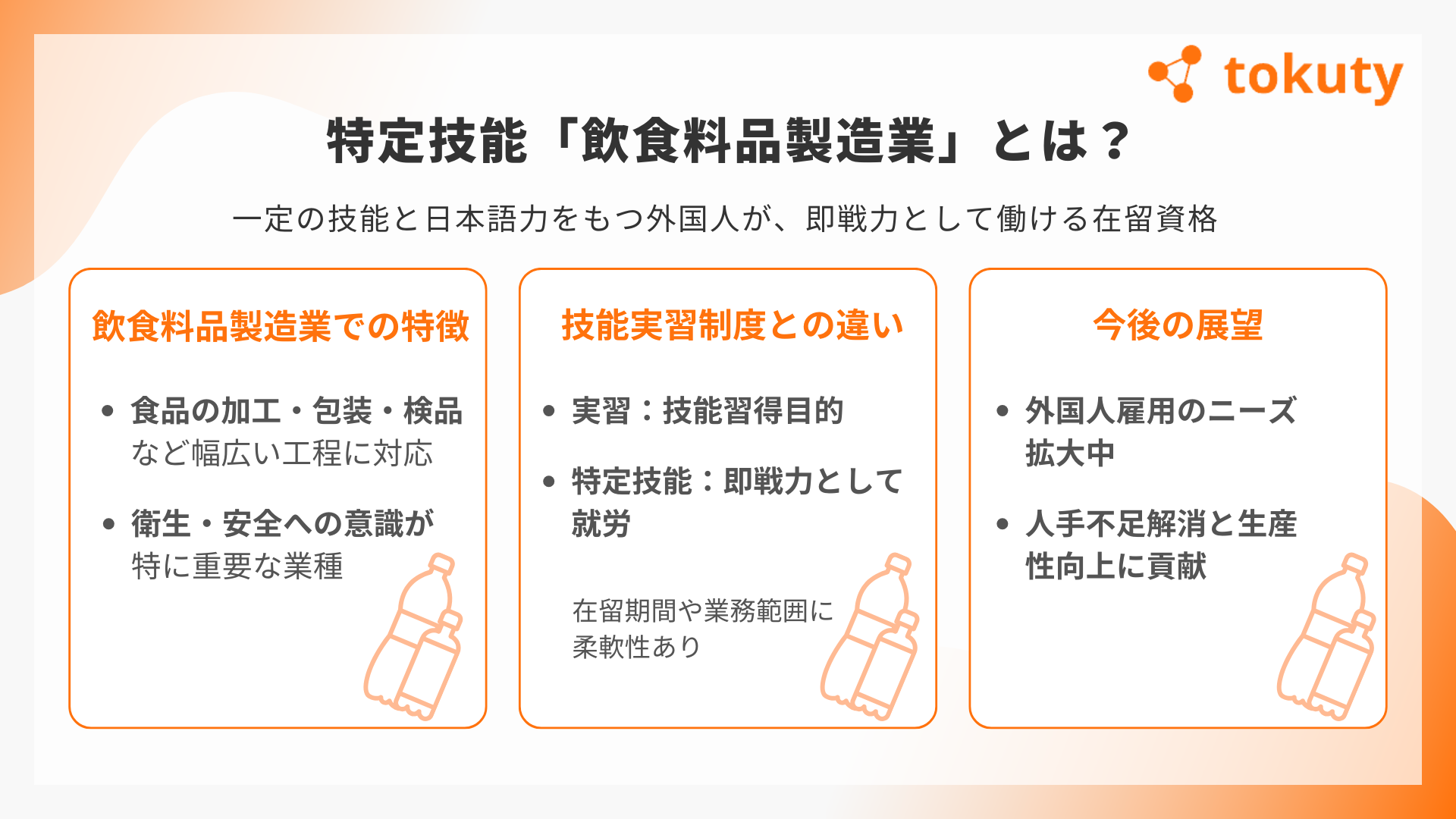

特定技能とは、日本の人手不足に対応するために導入された在留資格のひとつで、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、即戦力として働くことを可能にする制度です。

飲食料品製造業をはじめとする対象分野では、現場の実務に直接関わることができ、従来の技能実習制度よりも業務範囲が広いのが特徴です。

飲食料品製造業では、高い有効求人倍率が続いており、多くの企業が人手不足の課題に直面しています。こうした背景から、特定技能制度を活用し、外国人材を受け入れる動きが広がっています。

実際、現場では「外国人スタッフが新しい視点をもたらしてくれた」「短期間で業務に慣れてくれた」といった声も多く聞かれ、従来の人材確保とは異なる形での戦力化が進んでいます。

特定技能制度は、即戦力となる外国人材の活用を通じて、飲食料品製造業の生産性向上や職場の活性化に寄与する制度として注目されています。

技能実習制度との違い

特定技能と技能実習制度の大きな違いは、働ける業務の範囲や制度の目的、在留期間の柔軟性にあります。

技能実習制度は「技能の習得・母国への移転」を目的とした制度で、教育的な意味合いが強く、従事できる業務内容も限定されています。一方、特定技能は日本の人手不足に対応する制度として設計されており、より幅広い業務に即戦力として就けるのが特徴です。

たとえば、技能実習では単純作業が中心となることが多いのに対し、特定技能では製造工程全体の管理や判断を任されることもあります。実際の現場で求められるスキルに沿って柔軟に働ける点が強みです。

また、在留期間にも違いがあります。技能実習は原則最大5年で終了しますが、特定技能は条件を満たせば「特定技能2号」へ移行でき、家族の帯同も可能になるなど、長期的な雇用が視野に入ります。

このように、特定技能は企業側にとっても労働者側にとっても、より実務的・長期的な雇用を実現できる制度として活用されています。

特定技能の受け入れ人数と現状

特定技能制度では、技能実習制度のような厳密な受け入れ人数の上限が設けられておらず、企業側の体制が整っていれば、柔軟に外国人材を採用することが可能です。

制度の開始以降、各分野での受け入れが進んでおり、飲食料品製造業もその中の主要な分野の一つとされています。人手不足が深刻な現場では、特定技能人材の活用が徐々に広がっています。

特定技能制度の導入が進む中で、飲食料品製造業分野でも徐々に制度の認知が広がりつつあり、企業による受け入れの動きも見られるようになっています。人手不足を補う手段の一つとして、制度を活用する企業は今後も増えていくことが予想されます。

今後も、飲食料品製造業分野における人材確保の手段として、特定技能制度の活用はさらに広がっていくと期待されています。

特定技能「飲食料品製造業」の受け入れ条件

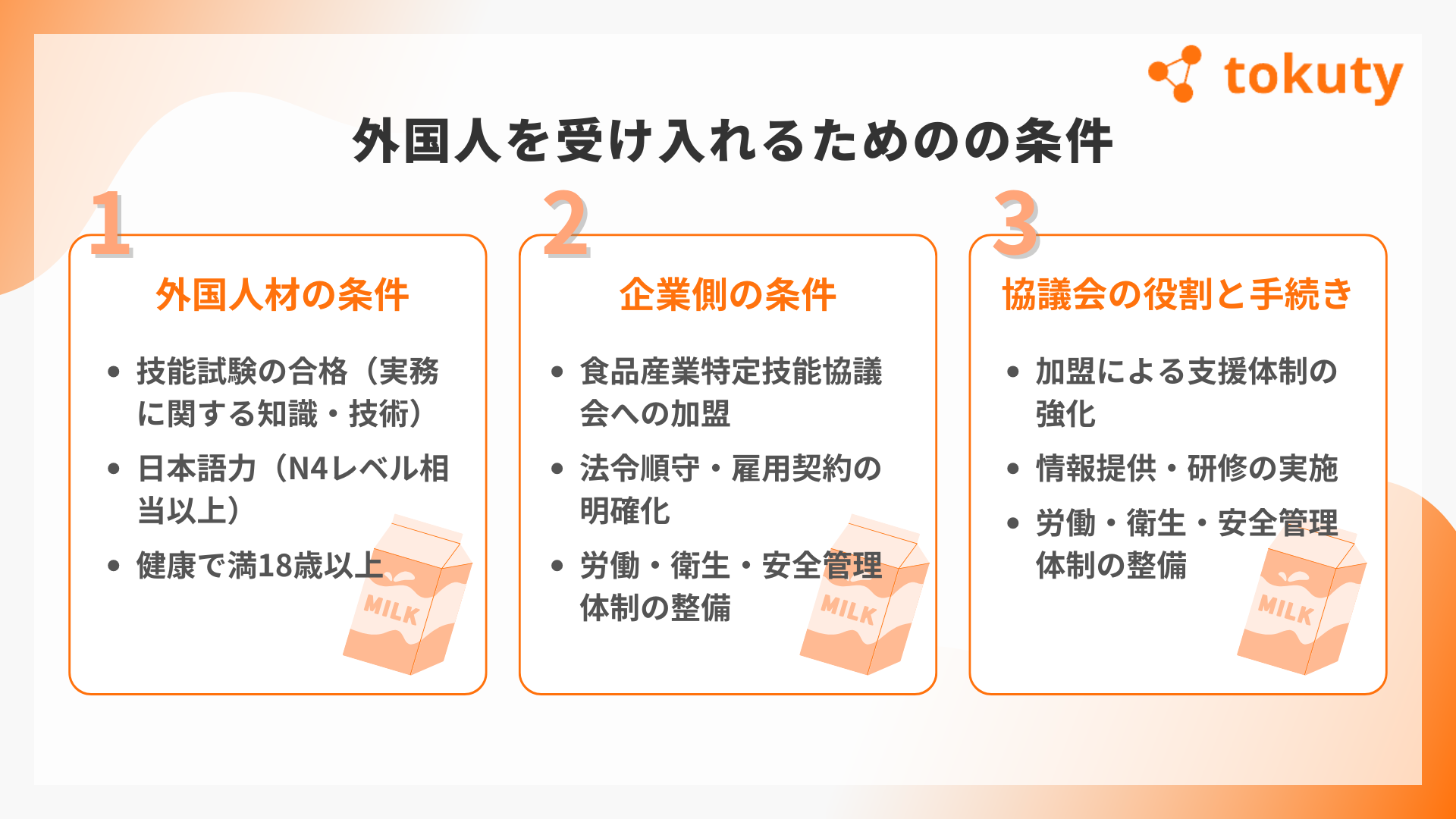

ここでは、企業が外国人材を特定技能として受け入れる際に必要となる基本条件を整理します。企業側の体制整備はもちろん、労働者側にも一定の試験や日本語能力などの条件が設けられています。

また、受け入れ企業は食品産業特定技能協議会への加盟や、支援体制の構築など、法令に基づいた対応が求められます。こうした体制を整えることで、外国人材の早期戦力化や、職場定着にもつながります。

本セクションでは、「企業側が満たすべき要件」「外国人材に求められる資格・試験」「協議会への加盟方法」について、順を追って解説します。

企業が満たすべき要件

外国人材を特定技能として受け入れるには、企業側にもいくつかの要件があります。まず、受け入れ機関としての基準を満たしていること、そして食品産業特定技能協議会への加盟が必要です。

協議会に加盟することで、法令遵守や労働環境の整備が適切に行われているかを継続的に確認される仕組みとなっており、受け入れにあたっての信頼性向上にもつながります。

たとえば、ISO認証やHACCPに基づく衛生管理を導入し、社内で定期的に研修を行っている企業も多くあります。こうした体制が整っていれば、外国人材も安心して業務に取り組むことができ、職場の安定にもつながります。

このように、企業が特定技能人材を受け入れるには、協議会への加盟とあわせて、法令に基づいた体制の構築が重要となります。

外国人材が必要とする資格・試験

特定技能「飲食料品製造業」で働くためには、外国人材自身にもいくつかの条件があります。代表的なのが、技能測定試験と日本語能力試験への合格です。

技能測定試験では、食品衛生や製造工程、安全管理に関する基礎知識が問われます。試験は実務に近い内容で構成されており、業務に必要な理解度がしっかりと確認されます。合格基準は、得点率65%以上です。

日本語能力については、「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格していることが求められます。これは職場での安全確認や基本的なコミュニケーションに必要な日本語力を担保するためです。

このように、特定技能制度では、一定の技能や日本語力を備えているかどうかが事前に確認されるため、受け入れる企業としても安心して現場に配置することができます。

食品産業特定技能協議会の加盟方法

特定技能「飲食料品製造業」の制度を活用するためには、企業が食品産業特定技能協議会に加盟することが必要です。この協議会は、制度の適正な運用を支える役割を担っており、企業にとっては制度導入の第一歩となります。

協議会に加盟することで、受け入れ体制や労働環境に関する情報提供を受けられるほか、定期的な研修や勉強会を通じて、最新の制度運用や法令改正への対応も可能になります。

実際に加盟している企業では、外国人材の定着やトラブルの防止につながっているという声も多く、制度を安心して活用するうえで心強い支援を受けられる点が大きなメリットです。

加盟手続きは、協議会の公式サイトから申請書類を提出することで進められます。早期に加盟し、体制づくりを整えることが、スムーズな受け入れにつながります。

特定技能「飲食料品製造業」技能試験の内容

外国人材を特定技能として採用するにあたって、どのような知識やスキルを持っているのかを把握することは、企業にとって重要なポイントです。

特定技能「飲食料品製造業」の技能試験では、製造工程や衛生管理、安全に関する基礎知識など、現場で必要とされる内容が問われます。

この試験に合格した人材は、基本的な実務スキルと日本語でのコミュニケーション能力を備えており、即戦力として活躍が期待できます。

どんなスキルを持った人材が採用対象となるのかを事前に理解しておくことで、採用後のミスマッチも防ぎやすくなります。このセクションでは、その判断材料となる試験内容や出題範囲をご紹介します。

試験の概要と受験資格

特定技能「飲食料品製造業」の技能試験は、実際の現場業務に必要な知識や理解力を測るための試験です。学科試験と実技試験がセットになっており、基礎的な食品衛生や製造工程に関するスキルが問われます。

学科試験では、食品の安全管理やHACCP、製造ラインの基本的な流れなどに関する理解度を確認します。実技試験では、実際の現場での判断力や対応力が問われ、合格基準は全体で65%以上の得点です。

受験資格は、試験実施日時点で満17歳以上であることが基本条件です(国によって異なる場合があります)。また、日本国内での受験については、在留資格に関係なく多くの人が挑戦可能となっています。

この試験に合格した人材は、一定の現場知識と安全への理解を持ち、飲食料品製造の業務にスムーズに対応できる力があると判断できます。

試験の出題範囲と内容

試験は、実際の製造現場で必要とされる知識や判断力を確認するために、学科試験と実技試験の2つで構成されています。

学科試験(30問)では、食品の安全管理や一般衛生、製造工程、HACCPに関する基本知識、そして労働安全に関する項目が出題されます。これにより、基礎的な理解を持っているかを把握できます。

実技試験(10問)は、現場での対応力や判断力を評価する内容となっており、作業の進め方や問題への対処力が確認されます。

両試験を合わせた合計150点のうち、65%以上の得点で合格となるため、一定の基準をクリアした人材であることがわかります。

このように、試験内容を見ることで、現場に配属される人材がどの程度のスキルや理解を持っているかを事前に把握することができます。

試験の受験者数と合格率

実際の受験データを見ることで、試験の難易度や合格のハードルを把握することができます。企業にとっては「どのくらいの人が合格しているか」を知ることで、採用時の目安にもなります。

2023年度の日本国内における試験では、27,209名が受験し、16,792名が合格。合格率は約61.7%でした。海外では、インドネシアでの受験者が多く、9,369名中6,542名が合格し、合格率は約69.8%とやや高めです。

この数字からも、一定の学習と準備があれば合格は十分可能であり、試験を通過した人材は、基礎的な知識と実務対応力を持つ人材であることがわかります。

参照:⼀般社団法⼈外国⼈⾷品産業技能評価機構|2023年度 外⾷業及び飲⾷料品製造業の特定技能測定試験 国内試験 実施状況

参照:⼀般社団法⼈外国⼈⾷品産業技能評価機構|2023年度 外食業及び飲食料品製造業の特定技能1号技能測定試験 国外試験 実施状況

特定技能制度を導入するメリット

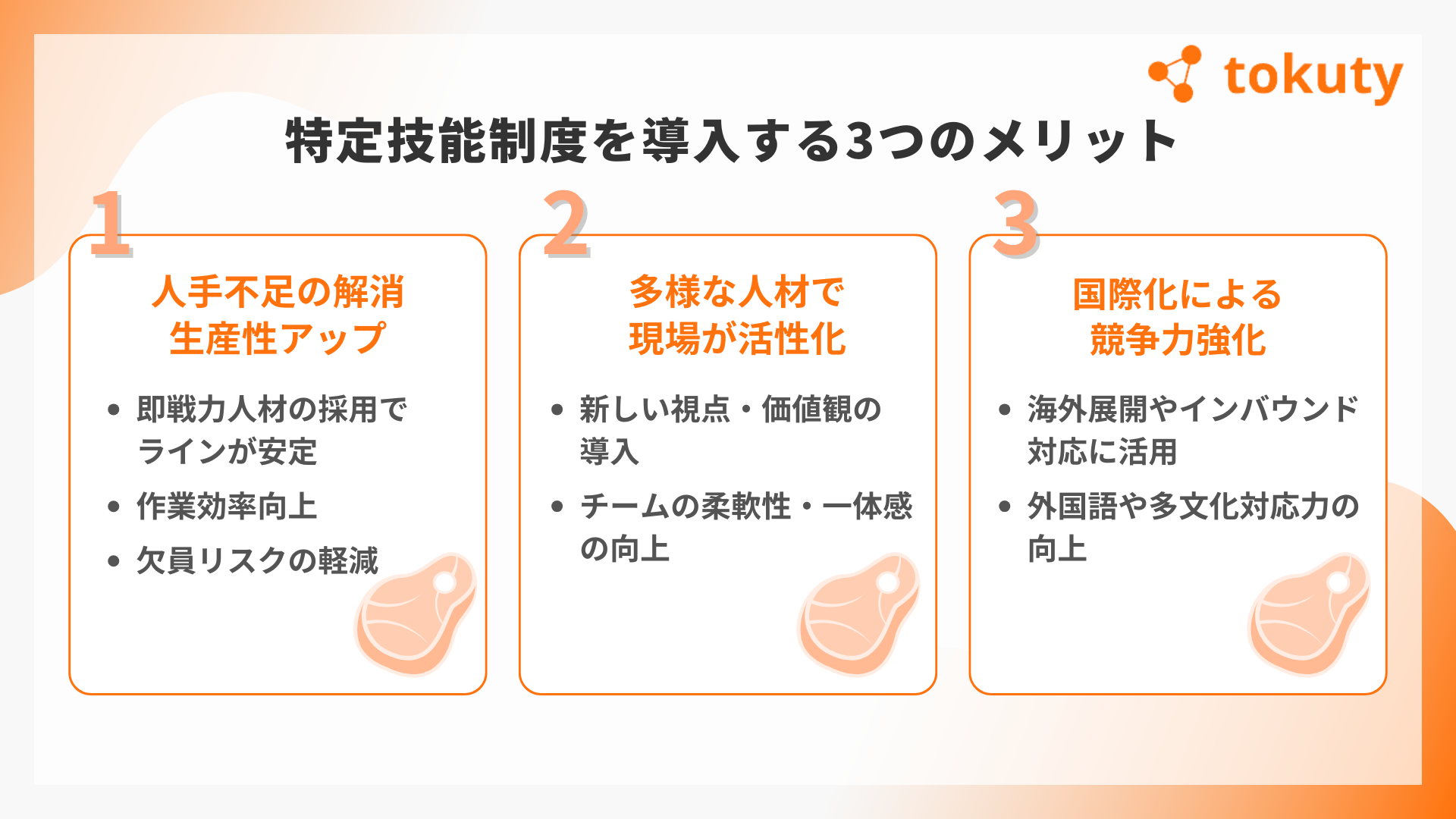

特定技能制度を活用することで、企業は慢性的な人手不足の解消だけでなく、現場の安定運用や組織の活性化といったさまざまな効果を得ることができます。

とくに飲食料品製造業の現場では、作業の標準化や衛生管理の徹底が求められる中で、一定の知識とスキルを備えた外国人材が加わることで、生産性の向上にもつながります。

ここでは「人手不足の解消」「多様な人材活用」「企業の国際化」という3つの観点から、制度導入のメリットを紹介します。

人手不足の解消と生産性の向上

飲食料品製造業では、深刻な人手不足が続いており、多くの企業が安定した人材確保に課題を感じています。特定技能制度を活用すれば、あらかじめ一定のスキルと日本語能力を持つ人材を採用できるため、現場への早期定着が期待できます。

特定技能人材は、基礎的な衛生管理や工程理解のある即戦力人材です。実際に導入した企業からは「生産ラインの安定化につながった」「作業効率が改善した」といった声もあり、人手不足の緩和だけでなく、生産性の向上にも貢献していることがわかります。

また、日本人従業員と協力しながら作業を進めることで、現場全体の業務改善や標準化が進むケースも増えており、長期的な戦力としての活躍も期待されています。

多様な人材活用による組織の活性化

特定技能制度の導入により、異なる国や文化的背景を持つ人材が加わることで、現場に新たな視点や価値観がもたらされます。これがきっかけとなり、既存の業務の見直しや改善につながることも少なくありません。

実際に、外国人材の積極的な姿勢や新しい発想がチームに刺激を与え、日本人社員の意識改革やモチベーションの向上につながったという事例もあります。

また、社内でのコミュニケーションを深めるために、言語や文化を学ぶ取り組みを行う企業も増えており、職場の一体感や多様性への理解が進む好循環が生まれています。

このように、多様な人材を受け入れることは単なる人手の補填にとどまらず、組織全体の活性化と成長を促す大きなきっかけになります。

国際化による競争力の強化

外国人材の採用は、国内の労働力不足を補うだけでなく、企業のグローバル化にもつながります。多様な価値観や言語スキルを持つ人材が加わることで、海外展開やインバウンド対応などにも柔軟に対応できるようになります。

たとえば、外国人材の意見を取り入れて製品の改良やマーケティング施策に活かすことで、海外のニーズに合った商品開発が進んだケースもあります。グローバルな視点を持つことで、新たな市場への展開チャンスも広がります。

また、外国語対応が可能なスタッフが社内にいることで、輸出対応や海外顧客とのやり取りもスムーズになり、企業全体の対応力や信頼性が向上する効果も期待できます。

このように、特定技能制度の活用は企業の国際競争力を高める手段としても有効であり、将来の事業展開を見据えた採用戦略として注目されています。

外国人受け入れの注意点と対策

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れる際には、法律の遵守はもちろん、文化や言語の違いにもきちんと配慮する必要があります。

企業側が十分な支援体制を整えておくことで、トラブルの防止や定着率の向上につながり、外国人材が長く安心して働ける環境をつくることができます。

ここでは、法令コンプライアンス・コミュニケーション・支援体制という3つの視点から、実際に気をつけるべきポイントとその対策を紹介します。

関連記事:外国人の雇用って難しい?雇用時の注意点・ポイントを解説!

法令コンプライアンスの重要性

外国人材を受け入れるうえで、まず最も大切なのが法令をしっかり守ることです。労働基準法や最低賃金法、社会保険制度など、日本の労働関連法はすべて外国人にも適用されます。

万が一、労働条件の不備や契約のトラブルが発生すると、企業には罰則や是正指導が入ることもあり、社会的な信用を失うリスクもあります。

たとえば、労働条件通知書をきちんと整備し、日本人と同じように説明・署名を行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、第三者のチェックや専門機関との連携も安心材料になります。

外国人材の受け入れを成功させるには、「法令を守る」という基本を徹底し、企業として誠実な対応を続けることが何よりも重要です。

文化・言語の壁を越えるコミュニケーション

外国人材との円滑な関係づくりには、文化や言葉の違いを理解し、丁寧に向き合う姿勢が欠かせません。日常の業務や指示伝達でつまずかないためにも、企業側からのコミュニケーション環境の整備が重要です。

たとえば、日本語がまだ得意でない従業員に対しては、イラスト入りのマニュアルを用意したり、母国語サポートができるスタッフや通訳ツールを活用したりすることで、理解度が大きく変わります。

また、定期的に面談を設けて、業務上の不安や生活の悩みを聞ける場をつくることも、安心感や信頼関係の構築につながります。

言語や文化の違いは“壁”ではなく、“学び合いのきっかけ”にもなります。お互いに歩み寄る姿勢が、職場全体の風通しを良くし、より良いチームづくりに繋がっていきます。

支援体制の整備と支援計画の策定

外国人材が長く安心して働くためには、受け入れ後のサポート体制をしっかり整えておくことが大切です。入国前から入社後まで、一貫した支援の流れをつくることで、定着率アップにもつながります。

たとえば、住居探しの支援や生活オリエンテーション、日本語学習のサポートなど、日常生活に関するケアも企業側が担う場面があります。困ったときに相談できる窓口があるだけでも、外国人材にとっては安心材料になります。

こうした支援内容は、「支援計画」としてあらかじめ明文化し、登録支援機関や社内担当者が連携して進めていくとスムーズです。受け入れの準備段階から体制を整えておくことで、トラブルや不安の少ない職場環境づくりが実現します。

しっかりした支援体制は、外国人材のパフォーマンスを引き出すための“土台”です。企業にとっても長期的な人材戦略の一環として、支援の仕組みを整えておくことが重要です。

特定技能外国人の採用ポイント

特定技能人材の採用を成功させるには、事前の準備から入国後のフォローまで、段階ごとにしっかりとした対応が求められます。

「どんな人材を、いつ、どう受け入れるのか」を明確にし、書類の準備や支援体制も整えることで、スムーズでミスマッチの少ない採用が実現できます。

ここでは、「採用計画の立案」「在留資格の取得」「入国後のフォロー」という3つのステップに分けて、押さえておきたいポイントを紹介します。

採用に向けた準備と求人情報の出し方

まずは、「どんな人材を、どの時期に、どの業務に配置するのか」といった採用計画を立てることが第一歩です。これにより、求人内容に一貫性が生まれ、ミスマッチを防ぐことができます。

求人を出す際は、給与や労働時間といった条件だけでなく、仕事内容や職場の雰囲気、日本語レベルの目安、住まいや支援体制なども丁寧に記載するのがポイントです。

特に外国人材の場合、生活面のサポートがあるかどうかで安心感が大きく変わります。採用の段階から、「受け入れる準備ができている会社ですよ」と伝わる求人を目指しましょう。

在留資格の申請と書類のそろえ方

採用が決まったら、外国人材が日本で働くために必要な「在留資格(特定技能)」の申請手続きを進めます。

この手続きには、雇用契約書や労働条件通知書、企業の概要書類、受け入れ体制を示す資料など、さまざまな書類が必要です。

書類に不備があると、審査に時間がかかり、入国スケジュールが大きく遅れてしまうこともあるため、事前にチェックリストを活用して丁寧に準備しましょう。

不安な場合は、登録支援機関や行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです。書類作成や提出のサポートを受けることで、スムーズな申請が実現できます。

入社後のサポートと定着の工夫

外国人材が安心して長く働けるようにするには、入社後のサポート体制がとても大切です。最初の数ヶ月で「不安」や「孤立」を感じさせない工夫が、定着につながります。

たとえば、入国直後のオリエンテーション、日本語や業務のフォローアップ、定期面談や相談窓口の設置などが効果的です。

生活面でも、住まいのサポートや地域とのつながりづくりを手伝うと、より安心して日本での生活をスタートできます。

こうしたサポートは、企業への信頼にもつながり、結果として長期的な人材確保にも効果を発揮します。

まとめ

特定技能「飲食料品製造業」は、即戦力となる外国人材を採用できる制度です。

受け入れの準備やサポート体制を整えることで、人手不足の解消だけでなく、職場全体の活性化や国際化にもつながります。

制度をうまく活用して、企業にとっても外国人材にとっても働きやすい環境づくりを目指しましょう。