本記事では、外国人労働者を受け入れるための特定技能「農業」の制度概要や受け入れ手順、さらにはそのメリットと注意点について詳しく解説します。

また、実際に受け入れを始める企業の担当者や、外国人労働者の受け入れを検討している方に対して、法令遵守のポイントや手続きの流れを具体的に紹介し、安心して活用できるようにサポートいたします。

この記事でわかること

この記事では、特定技能「農業」の制度の基本から、受け入れに必要な条件、手続きの流れ、制度のメリットや注意点までをわかりやすく解説します。

外国人労働者の要件や企業側の基準、試験制度など、必要な情報を具体的に紹介しながら、公的なデータに基づいて信頼性の高い内容をお届けします。

特定技能「農業」とは

農業分野では深刻な人手不足が続いており、その解決策として注目されているのが「特定技能」制度です。なかでも特定技能「農業」は、即戦力となる外国人労働者の受け入れを可能にする制度として導入され、多くの現場で活用が広がりつつあります。

特定技能「農業」の概要

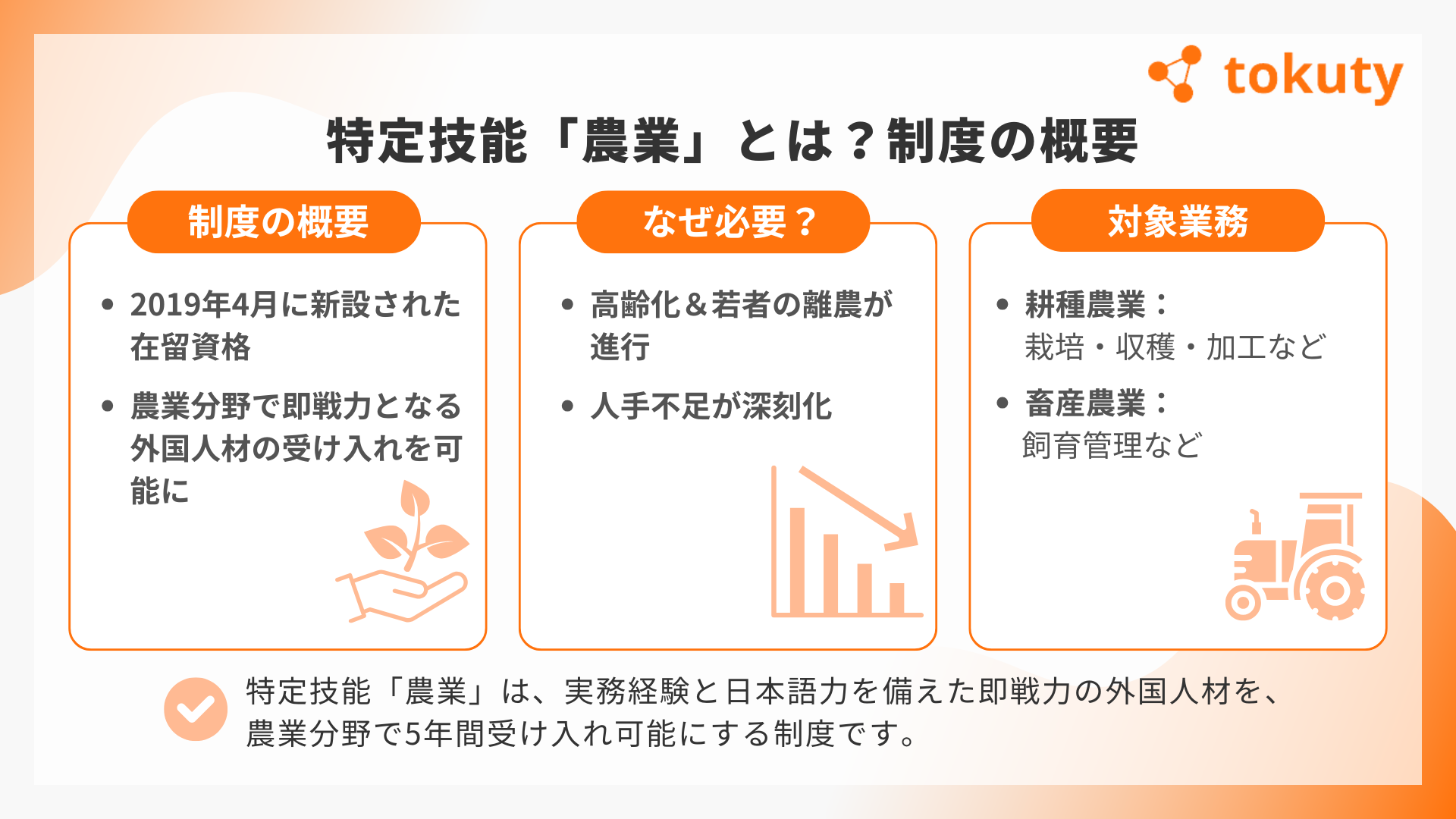

特定技能「農業」は、2019年4月の入管法改正によって新設された在留資格です。日本の農業現場では高齢化や若者の離職が進み、人手不足が深刻化しています。こうした背景のもと、即戦力となる外国人労働者を柔軟に受け入れるために設けられました。

たとえば、農林水産省などの統計によれば、2022年時点で農業分野に従事する外国人労働者は約4万3,500人に達し、過去5年間で約1.6倍に増加しています。これは、制度が現場のニーズに合っていることを示す一例です。

このように、特定技能「農業」は、国内農業の担い手不足を補い、持続可能な農業経営を支える重要な仕組みとなっています。

参照:農林水産省|第3節 農業現場を支える多様な人材や主体の活躍

技能実習との違い

特定技能制度は、従来の「技能実習制度」とは目的や運用方法が大きく異なります。技能実習が「技術移転・人材育成」を目的とした制度であるのに対し、特定技能は「即戦力の確保」に主眼が置かれています。

たとえば、技能実習の在留期間が通常3年程度であるのに対し、特定技能では最長5年間の就労が可能です。さらに、繁忙期と閑散期の変動に対応した雇用も可能で、より柔軟な労働力の確保ができます。

このように、特定技能は業務範囲や雇用形態の面でも柔軟性が高く、現場の即戦力として活用できる制度として注目されています。

対象となる業務内容

特定技能「農業」で従事できる業務は、大きく「耕種農業」と「畜産農業」に分けられます。具体的には、作物の栽培・収穫・加工・運搬や、家畜の飼育・管理などが該当します。

農業の現場では、季節ごとの作業の変動や多様な業務が求められるため、柔軟に複数の作業をこなせる人材が必要とされています。農林水産省の資料では、受け入れ対象となる業務が細かく定められており、それに沿った技能評価試験も実施されています。

たとえば、施設園芸での栽培管理や、畜産現場での飼養管理などが該当し、加えて運搬・販売補助といった付随業務を担うケースもあります。

このように、特定技能「農業」では多様な作業に対応できる人材の確保が可能となり、企業にとって業務の効率化や安定化につながるメリットがあります。

特定技能「農業」の受け入れ要件

特定技能「農業」の制度を活用して外国人労働者を受け入れるには、労働者本人と受け入れ企業の双方が、定められた条件を満たす必要があります。

日本語や技能に関する試験への合格に加え、企業側にも法令順守や労働環境の整備などが求められます。ここでは、制度の適正な運用に必要な基本要件について解説します。

関連記事:農業分野における特定技能が増えてきている?受け入れ要件やメリットを解説!

外国人労働者の要件

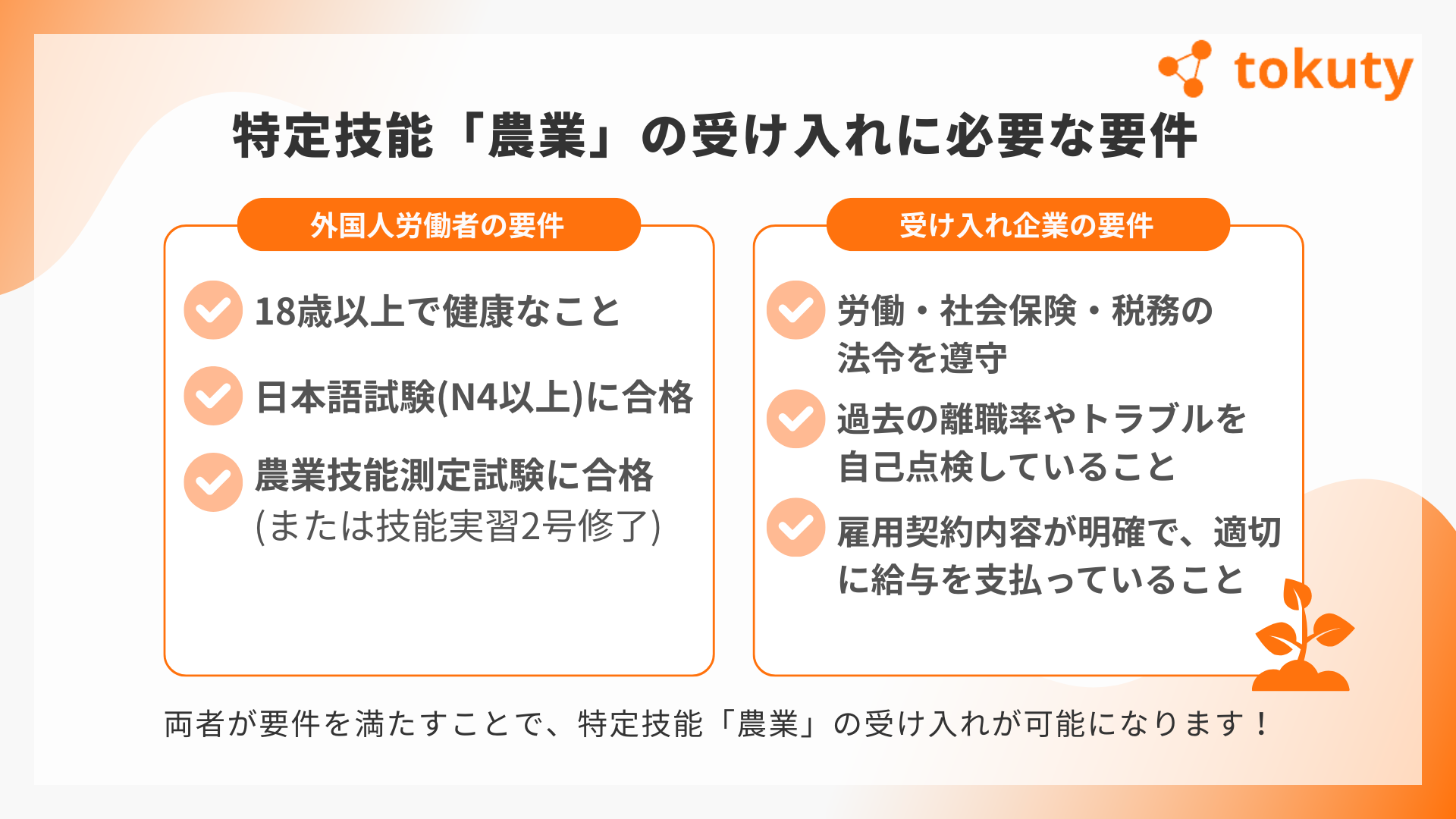

外国人が特定技能「農業」で就労するには、まず18歳以上で心身ともに健康であること、そして一定の日本語能力と技能水準を満たしていることが必要です。

日本語については、原則として「日本語能力試験(JLPT)」N4相当以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格が求められます。これは、現場での円滑なコミュニケーションや安全管理の観点から定められています(法務省 入国在留管理庁)。

また、農業に関する「技能測定試験」にも合格しなければなりません。ただし、過去に技能実習2号を良好に修了した方は、これらの試験が免除されるケースもあります。

これらの条件をクリアすることで、外国人労働者は日本の農業現場で即戦力として活躍する準備が整います。

受け入れ企業の要件

受け入れ企業にも厳格な基準が設けられており、労働基準法、労働安全衛生法、社会保険や税務に関する法令をすべて順守していることが大前提です。

加えて、過去の離職率や労働トラブルの状況を自己点検し、必要に応じた改善策を講じていることも求められます。雇用契約の内容が明確であり、給与の支払い方法なども適切である必要があります。

これらは、外国人労働者に安心して働いてもらうための重要な要素であり、制度を健全に運用するために欠かせないものです。

特定技能試験と日本語能力試験

外国人が特定技能「農業」の在留資格を取得するには、「農業技能測定試験」と「日本語能力に関する試験」の両方に合格することが基本要件です。

農業技能測定試験では、畑作や畜産の基本作業、肥料の使い方、衛生管理など、実務に直結する知識やスキルが問われます。

日本語に関する試験では、日常的な会話や業務に必要な語彙の理解が求められます。これにより、業務中の安全確保や作業指示の伝達がスムーズに行えるようになります。

なお、試験の内容や日程は法務省や農林水産省の公式サイトで随時公開されています。試験に合格することで、外国人は制度上の「即戦力」として認定され、日本での就労が可能となります。

特定技能「農業」の受け入れ手順

特定技能「農業」で外国人労働者を受け入れるには、事前準備から受け入れ後のサポートまで、段階的な対応が必要です。

計画の策定、人材の募集、在留資格の申請、受け入れ後のフォローといった一連の流れを把握しておくことで、スムーズな受け入れが可能になります。ここでは、その具体的な手順を順を追って解説します。

受け入れ準備と計画策定

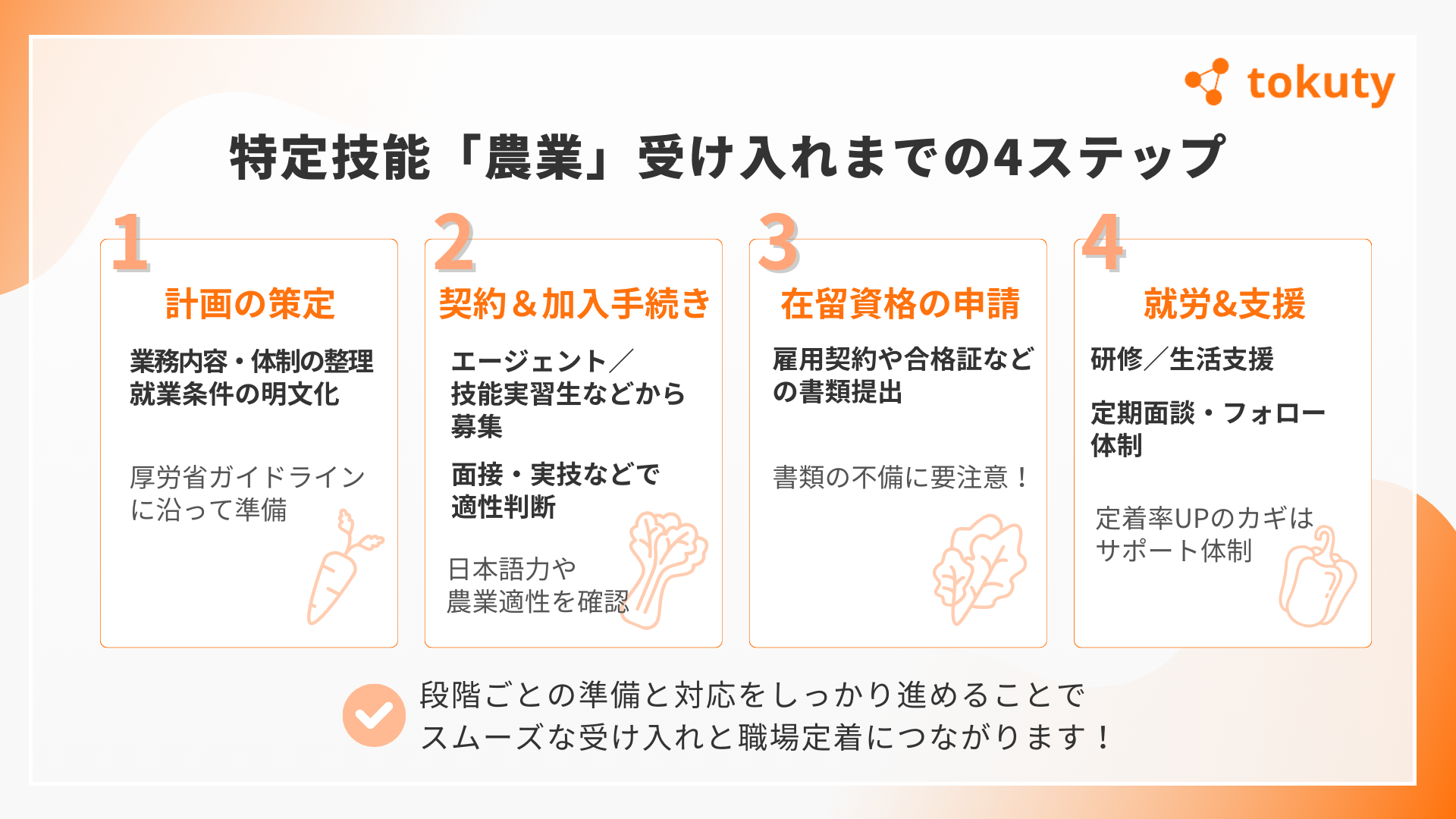

最初のステップは、受け入れに向けた計画の策定です。業務内容や就業条件を明確にし、社内体制や労働環境を整えることが重要です。

例えば、厚生労働省のガイドラインに沿って、作業内容の明文化、労働時間、福利厚生、保険加入状況などを整理し、社内で共有します。これにより、受け入れ後の混乱やトラブルを防ぐことができます。

準備段階で計画をしっかり立てておくことは、後の申請や対応をスムーズに進めるうえでも非常に重要です。

外国人労働者の募集と選考

次に行うのは人材の募集と選考です。外国人材を紹介する登録支援機関や海外人材バンク、日本国内の技能実習修了者などから候補者を募ります。

選考では、業務経験、日本語能力、適応力などを総合的に評価することがポイントです。面接や書類選考、場合によっては簡単な実技テストなどを通じて、現場に適した人材を見極めます。

この段階で適正なマッチングができるかどうかが、受け入れ後の定着率にも大きく影響します。

在留資格申請と必要書類の準備

採用が決定したら、出入国在留管理庁への在留資格申請に進みます。ここでは、必要書類を不備なく整えることが求められます。

たとえば、雇用契約書、技能試験や日本語試験の合格証明書、企業の登記事項証明書、社会保険関係の書類などが必要です。これらは法務省の基準に従って準備します。

書類の不備は審査の遅れや申請の差し戻しにつながるため、各部署と連携して慎重に進めることが大切です。

受け入れ後のサポート体制

在留資格が許可され、実際に外国人労働者が入社したあとは、受け入れ後のサポートが重要になります。ここでの対応が、定着率や業務効率に大きく関わってきます。

具体的には、日本語研修、生活面での支援、相談窓口の設置、定期的な面談などが挙げられます。また、労働時間や賃金、休暇のルールについて丁寧に説明し、トラブルを防止することも大切です。

安心して働ける環境を整えることで、外国人労働者の定着と企業の安定運営につながります。

特定技能「農業」のメリット

特定技能「農業」の制度を活用することで、慢性的な人手不足の解消や現場の業務効率化など、さまざまなメリットが期待できます。ここでは、制度導入によって企業が得られる主な利点を3つの観点からご紹介します。

人手不足の解消と生産性向上

最大のメリットは、深刻化する人手不足の解消につながる点です。即戦力となる外国人労働者を受け入れることで、業務の負担が軽減され、生産性の向上が期待できます。

たとえば、特定技能制度を導入した農業法人では、収穫量が従来よりも増加し、安定した生産体制を確立できたという報告もあります。業務が効率化されることで、経営の安定化にもつながります。

長期的な人材確保の可能性

特定技能制度では、最長5年間の就労が可能です。これにより、短期間の人手補充にとどまらず、計画的な人材育成や長期雇用の実現も期待できます。

実際に、特定技能人材を導入した中小企業では、安定的な戦力として定着し、事業の継続性にも良い影響を与えているとの声が上がっています。

業務範囲の拡大と柔軟な雇用形態

従来の技能実習制度に比べ、特定技能制度では従事できる業務範囲が広く、柔軟な働き方が可能です。施設園芸、畑作、果樹、畜産など、多様な作業に対応できる体制を構築できます。

さらに、農産物の加工や運搬といった付随業務まで担えるため、業務全体の流れが効率化され、企業の生産性向上にも貢献します。

このように、業務の幅が広がることで、変化の激しい農業現場においても柔軟に対応できる体制づくりが可能となります。

特定技能「農業」活用の注意点

特定技能制度を活用する際は、制度の正しい理解と、受け入れに伴うリスクへの適切な対応が求められます。

特に、法令遵守や文化的配慮、制度上の義務への対応は、企業の信頼性や外国人労働者の定着に直結します。ここでは、実務上とくに重要な3つのポイントを整理します。

法令遵守とリスク回避

最も基本となるのが、労働関連法や社会保険制度など、日本の各種法令を確実に守ることです。違反が発覚した場合、罰則や制度の利用停止だけでなく、企業としての信頼も大きく損なわれます。

外国人労働者の就労条件や労働時間、給与の支払い方法などを明確に管理し、社内体制の整備を徹底することが重要です。

文化・言語の壁への対応

日本語や生活文化に不慣れな外国人労働者が職場に馴染むには、企業側の配慮やサポートが欠かせません。言語や価値観の違いを理解し、コミュニケーションの土台をつくることが、トラブルの防止にもつながります。

たとえば、日本語研修の実施や、通訳・翻訳ツールの活用、定期的な面談によるフォロー体制の整備などが有効です。文化理解に努めることで、職場の信頼関係やチームワークの強化にもつながります。

特定技能協議会への加入

農業分野では、受け入れ企業が特定技能協議会に加入することが義務づけられている場合があります。協議会では、制度運用に関する最新情報の共有や、トラブル対応の支援が受けられるため、加入のメリットも大きいです。

実際に、協議会のサポートを活用して労務管理上の問題に早期対応できた企業の事例も報告されています。制度を適正に運用し、安定した受け入れを実現するためにも、協議会の活用は欠かせません。

まとめ

本記事では、特定技能「農業」制度の概要から、受け入れに必要な要件や具体的な手続きの流れ、導入によるメリット、注意点までを総合的にご紹介しました。

日本の農業現場では人手不足が深刻化しており、即戦力となる外国人材の活用は、持続可能な経営や現場の安定化に向けた有効な手段となります。特定技能制度を活用することで、長期的な人材確保や業務効率の向上が期待でき、企業にとって大きな支援となるはずです。

一方で、制度の適正な運用には、法令遵守や文化的な配慮、必要な体制づくりが欠かせません。トラブルを未然に防ぐためにも、制度に関する正確な情報を理解し、計画的に準備を進めることが重要です。

特定技能「農業」は、業界全体の活性化と人材の安定確保に向けた一歩です。本記事が、貴社の受け入れ体制構築や制度理解の一助となれば幸いです。