本記事では、配管工事業界が抱える深刻な人手不足問題に対して、外国人労働者の活用という具体的な解決策を提示します。その背景や採用方法、ビザ取得手続きの流れなど、専門的かつ分かりやすい解説を行います。

これにより、企業の人事担当者や経営者が安心して導入できる知識を提供し、将来の安定した労働力確保を実現することを目的としています。

本記事では、現状の人手不足の背景や企業が直面する課題、メリット、さらには採用方法や法的な注意点について、豊富な数的根拠と事例を交えて詳しく解説していきます。

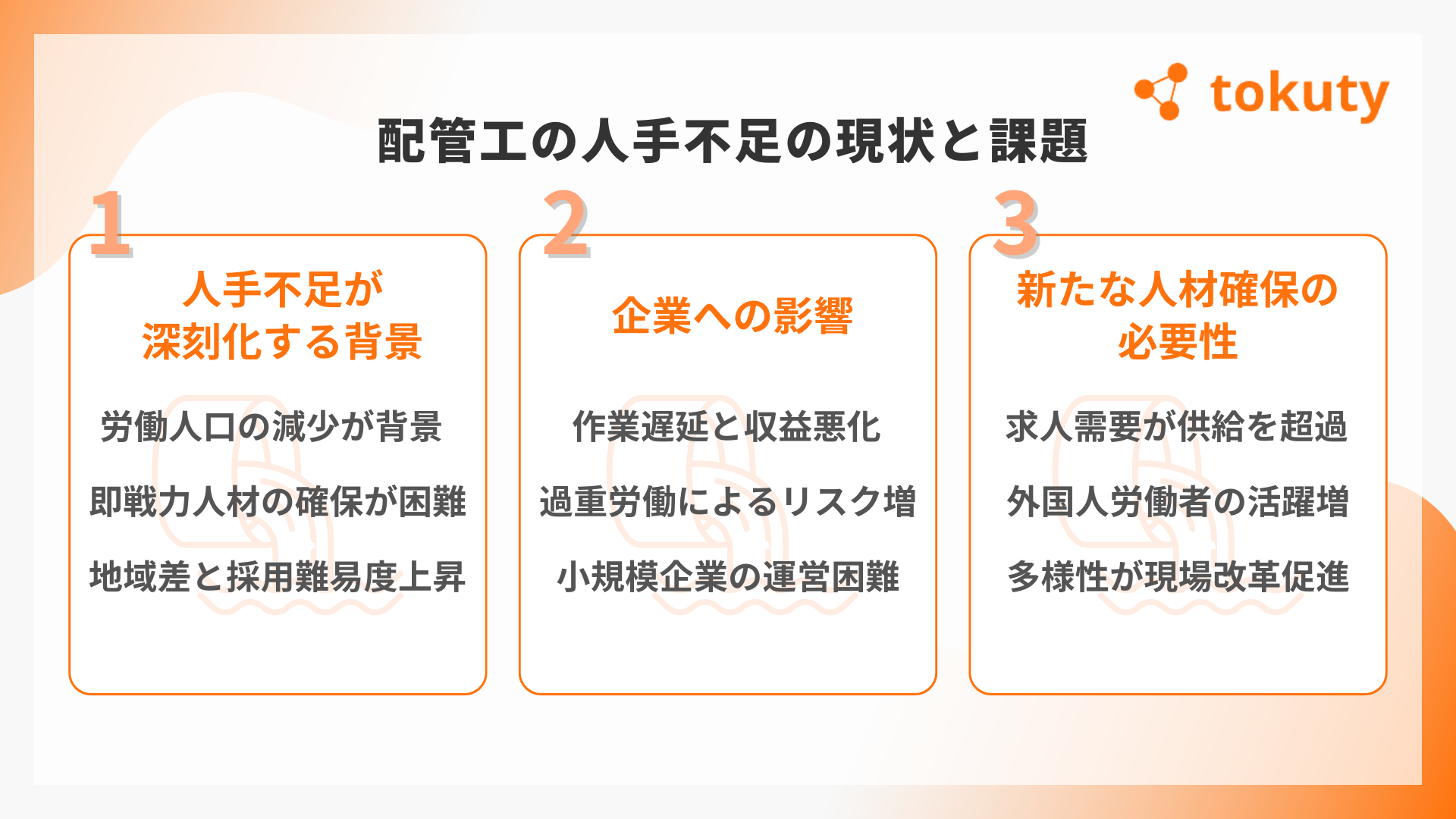

配管工の人手不足の現状と課題

本セクションでは、配管工業界が直面する人手不足の実態と、その背景にある要因、企業への影響について分かりやすく解説します。近年の傾向や各種報道をもとに、業界が抱える課題を整理していきます。

少子高齢化や都市部への人口集中により、配管工として働く若年層の数は年々減少しています。さらに、「3K(きつい・汚い・危険)」といったネガティブなイメージも相まって、新規参入が進みにくい状況が続いています。その結果、企業は高齢化する熟練技術者の後継不足に直面し、技術の継承や安定的な業務運営に支障をきたしています。

配管工業界の人手不足が深刻化する背景

配管工業界の人手不足は、日本全体の労働人口の減少という大きな流れに加え、業界特有の労働環境が重なった複合的な課題です。

国土交通省の「建設労働需給調査結果(令和7年2月調査)」によれば、全国の主要8職種における労働者の過不足率は0.3%の不足と報告されており、現場の人手不足は依然として深刻な状況が続いています。

さらに、建設業就業者数は1997年の685万人をピークに減少傾向が続き、2023年には約483万人(ピーク時比70.5%)にまで減少しています。中でも、建設技能者は1997年の464万人から2023年には307万人(66.2%)に減少しており、特に熟練技術者の高齢化と若年層の参入減少が顕著です。

配管工事は体力的・技術的にハードな仕事であることから、転職市場でも敬遠されやすく、若手人材の確保は一層難しくなっています。こうした背景から、即戦力となる人材の確保は配管工業界全体の喫緊の課題と言えるでしょう。

加えて、地域差も大きく、大都市圏では人材の流出が目立ち、配管工の求人倍率は高水準で推移しています。従来の採用方法だけでは人材の確保が難しくなっており、企業には柔軟かつ戦略的な採用手法の導入が求められています。

人手不足による企業への影響

人手不足は、現場の作業遅延や工期の延長を引き起こすだけでなく、企業全体の生産性・収益性にも大きな打撃を与えます。実際に、建設業界では人手不足による工期延長がコスト増につながり、利益を圧迫しているケースが多く報告されています。

また、限られた熟練作業員に業務が集中することで、過労や事故のリスクも高まります。急な欠員補充に対応できなかった結果、安全管理に支障が出てしまい、現場事故やトラブルにつながる事例もあります。こうした事故は企業の信用にも大きなダメージを与えかねません。

小規模事業者にとっては、複数の現場を限られた人員で回す必要があるため、影響はさらに深刻です。部門間の連携が取りにくくなり、業務全体の効率にも悪影響が出る可能性があります。

このように、人手不足の影響は企業規模を問わず広範囲に及び、早急な対応が求められています。

新たな人材確保の必要性

このような状況の中、企業にはこれまで以上に積極的な人材確保が求められています。最近の統計でも、建設業関連の求人件数は前年比で1割以上増加しており、需要が供給を上回る状況が続いています。

その中で注目を集めているのが、外国人労働者の採用です。厚生労働省のデータによると、建設業における外国人労働者の割合は年々増加しており、今後さらに広がっていくことが期待されています。

実際に、多くの中小企業が技能実習制度や特定技能制度を活用し、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れ始めています。こうした取り組みは、人手不足の緩和だけでなく、職場の多様性や新しい価値観の導入にもつながっています。

また、異なる文化背景を持つ人材との協働は、技術革新や新たなアイデア創出にもつながる可能性があり、企業の競争力向上にも寄与します。

つまり、外国人採用は人材確保の“補完策”ではなく、将来的な事業の成長や安定に貢献する“戦略”として捉える必要があるのです。

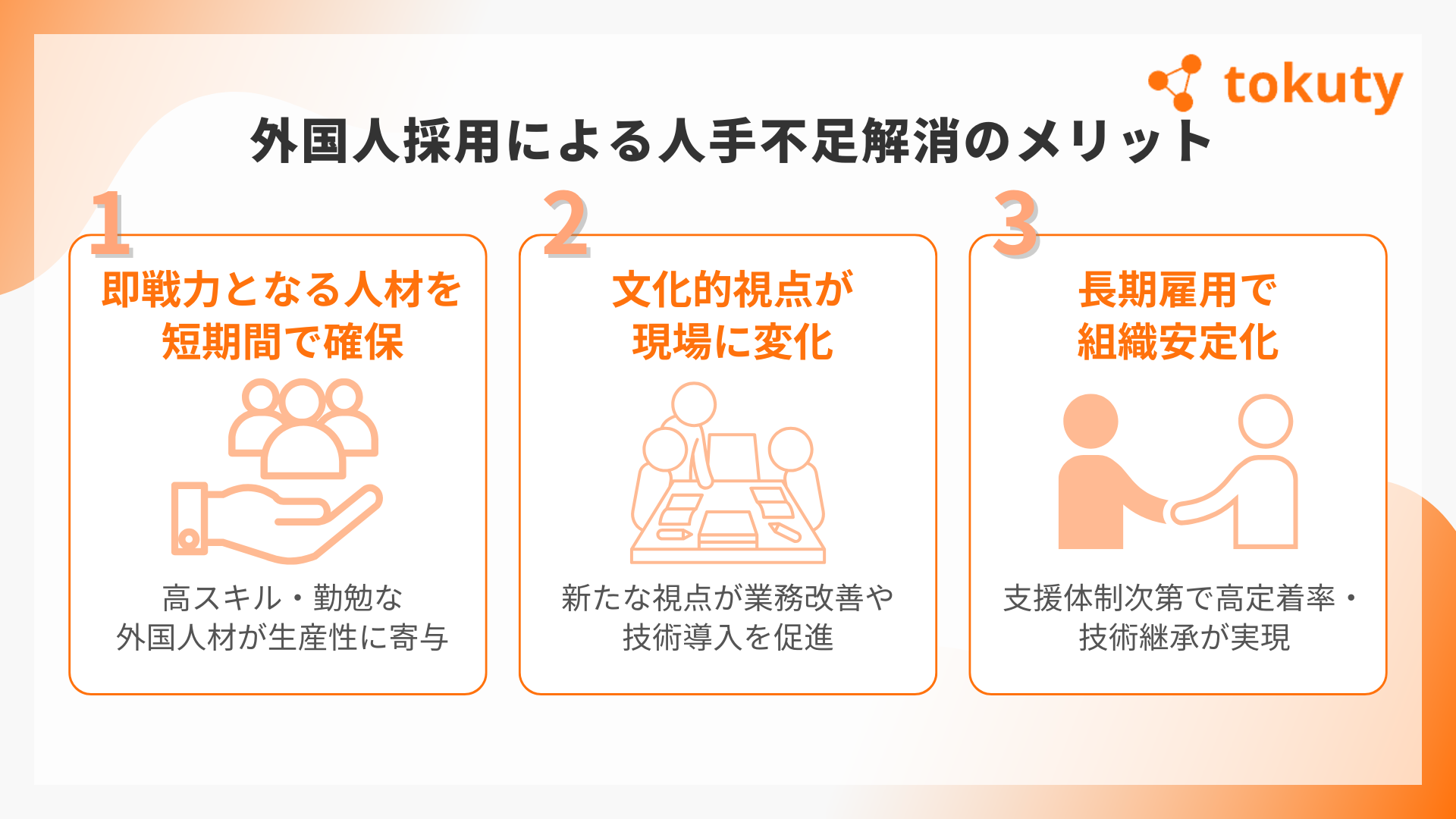

外国人採用による人手不足解消のメリット

このセクションでは、外国人配管工を採用することによって得られる具体的なメリットについてご紹介します。多様な人材を受け入れることで、企業が得られる経済的・技術的な効果や、その背景にある社会的動きもあわせて解説します。

外国人労働者の受け入れは、国内採用だけでは補えない労働力を確保する手段であると同時に、新しい視点や技術をもたらすことで、企業の現場力や競争力の向上にもつながります。

近年、外国人材の活用が現場の生産性や効率の向上につながる場面が多く見られるようになってきました。。

外国人配管工を採用するメリット

外国人配管工の採用には、即戦力となる人材を短期間で確保できるという大きなメリットがあります。近年の調査では、外国人労働者の現場におけるパフォーマンスが国内平均を上回るケースも見られ、意欲的かつ勤勉な働きぶりが評価されています。

これは、高い技能を持ち、仕事に対して真摯に取り組む姿勢が、現場の効率化やチームの生産性向上に寄与している証といえるでしょう。

さらに、異なる文化背景を持つ人材が加わることで、既存の業務プロセスに対する新しい気づきや改善アイデアが生まれることも少なくありません。

海外で培った技術や視点が、国内の現場で有効に活用される事例も増えており、現場全体の技術レベルの底上げにもつながっています。

外国人材の採用は、単なる労働力補填ではなく、企業の将来に向けた投資として、ますます注目されています。

多様な人材による技術力の向上

多様なバックグラウンドを持つ人材の受け入れは、イノベーションの促進にもつながります。ある調査では、ダイバーシティを取り入れた企業の方が、新しい技術やアイデアの提案数が多く、結果的に業務改善の速度や質も高まる傾向が報告されています。

配管工の現場においても、例えば海外の現場で使われている最新の設備管理システムを導入したことで、作業時間が短縮され、品質とコストの両立に成功した事例などがあります。

また、異文化的な価値観や問題解決アプローチを持つ人材がいることで、これまでとは異なる角度からの課題発見・解決が可能になり、現場全体の対応力も向上します。

多国籍なチームによる現場運営では、柔軟で実践的なアイデアが多く生まれやすく、結果として企業の競争力強化にもつながっているのです。

長期的な人材確保と企業の安定化

外国人労働者の採用は、単に一時的な人手不足を埋めるだけでなく、長期的な人材基盤の安定化という観点からも大きな効果が期待されています。

特定技能制度や技能実習制度などを通じて受け入れた外国人労働者の中には、日本での就業に強い意欲を持ち、長く働くことを希望する人も多くいます。

実際に、企業側が言語サポートや生活支援を行っているケースでは、定着率の向上が見られ、安定した労働力の確保に成功している事例が報告されています。

長期的に見れば、安定した人材の確保は工期や品質の維持だけでなく、技術の継承や職場全体のノウハウ蓄積にもつながり、企業の持続的な発展を支える土台となります。

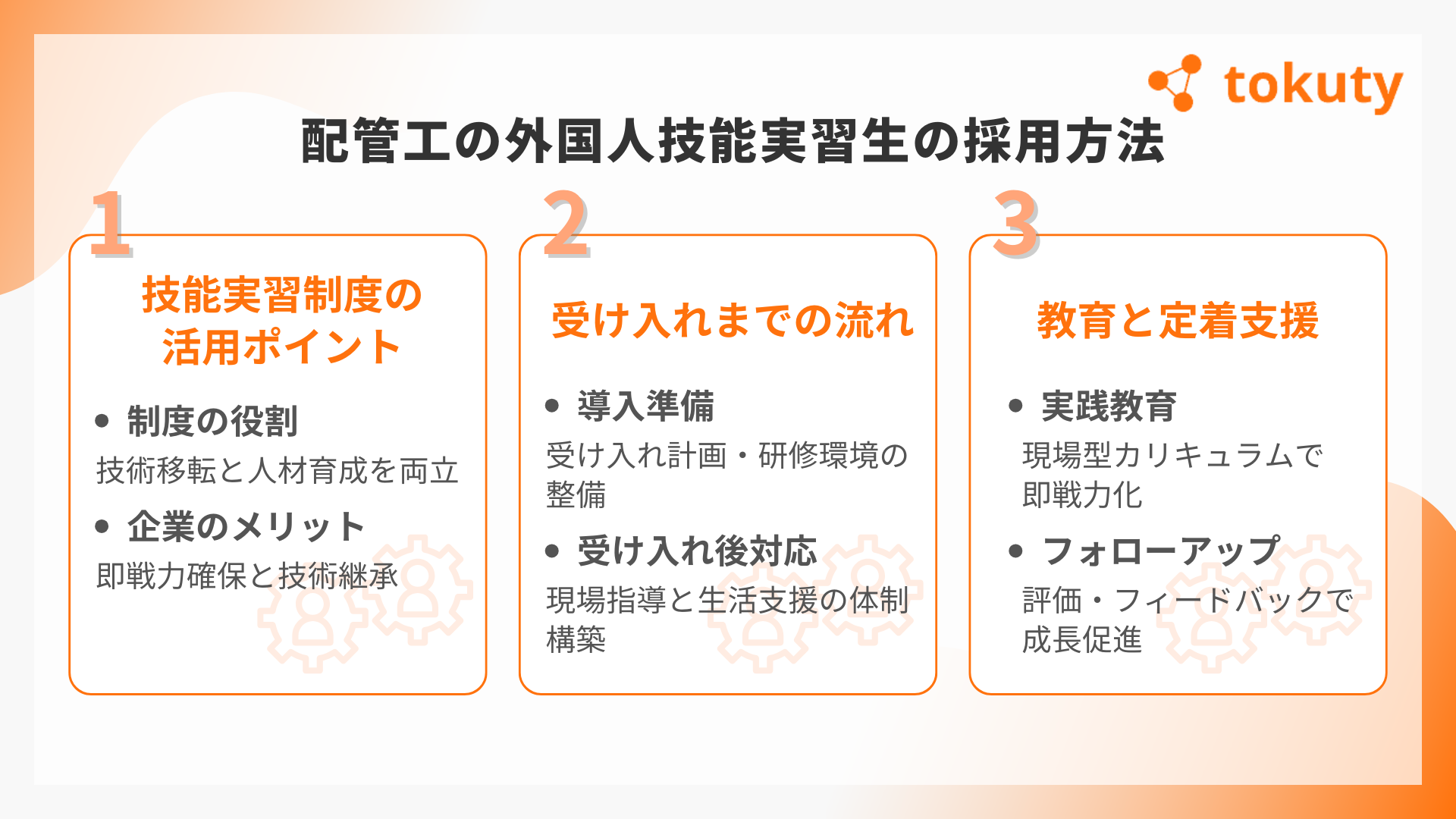

配管工の外国人技能実習生の採用方法

このセクションでは、外国人技能実習生制度の概要と、配管工分野でこの制度を活用する方法について解説します。導入にあたってのポイントや、実際の運用時に注意すべき点を中心にご紹介します。

技能実習制度は、日本の技術を海外へ伝えることを目的に設けられており、同時に国内企業にとっても、労働力の確保と技術伝承の両立が可能な手段として注目されています。

特に配管工事の分野では、実習生の受け入れが現場の即戦力確保につながっており、制度の有効性が実感されつつあります。

技能実習生制度の概要と目的

技能実習制度は、外国人が日本で専門的な技術や知識を学び、それを母国に還元することを目的とした制度です。ここ数年で利用企業が増加傾向にあり、配管工分野でもニーズが高まりつつあります。

この制度の大きな特長は、労働力を一時的に補うだけではなく、国際的な技術交流を促進できる点にあります。企業にとっては、短期的な人手不足の解消と、長期的な技術継承の両方に対応できる、バランスの取れた施策といえるでしょう。

また、実習期間中は、一定の技術研修が義務付けられており、作業スキルの向上だけでなく、安全意識の育成にもつながります。

実際に制度を導入している企業では、生産性の向上や業務の標準化に貢献しているという声も多く聞かれており、制度を活用することのメリットが広く認識され始めています。

企業が制度を導入する際は、適切な研修計画の策定や安全管理体制の整備など、法令を遵守した運用が求められます。そうした取り組みが、実習生の成長を支え、現場にとっての貴重な戦力育成につながります。

配管工分野での技能実習生受け入れ手順

配管工として技能実習生を受け入れるには、事前の準備と手続きが重要です。まず、受け入れ計画を明確にし、監理団体や協力機関と連携しながら、制度に沿った手続きを進めていく必要があります。

企業は、現場の研修プログラムや安全体制の整備など、受け入れ前に環境を整えることが求められます。導入前に事前研修を行うことで、実習生がスムーズに現場に適応しやすくなり、定着率や実務能力の向上にもつながります。

受け入れ後は、実習生が安心して学べるよう、指導体制や評価制度の整備も不可欠です。実際に、定期的な評価やフィードバックを取り入れている企業では、実習生の成長スピードが早まる傾向が見られます。

また、採用後のフォローアップとして、言語や生活に関する支援体制を整備することも重要です。文化的な違いを理解し、生活面での不安を取り除く取り組みが、実習生のモチベーションや定着率に直結します。

このような受け入れ手順と支援体制の充実は、技能実習制度を最大限に活用するうえでの鍵となります。

技能実習生の教育とサポート体制

技能実習生の育成には、実践的な教育と、生活全般を支えるサポート体制の両面が求められます。

まず、専門的なスキルを効率よく身につけられるよう、現場に即した実践的な研修カリキュラムを用意することが重要です。しっかりとした教育体制が整っている企業では、実習生のスキル習得スピードや職場への適応力が高い傾向があります。

さらに、生活面での支援も欠かせません。日本語学習の機会を提供したり、生活相談窓口を設けることで、実習生が安心して働ける環境づくりが実現できます。

ある企業では、実習生向けのサポートセンターを社内に設置し、日常生活や就業に関する不安をきめ細かくケアしており、非常に高い評価を得ています。

また、定期的な評価制度を導入することで、実習生自身が成長を実感しやすくなり、学習意欲の向上にもつながります。評価結果に基づくフィードバックの提供は、企業と実習生の信頼関係構築にも有効です。

最終的には、こうした包括的な教育とサポート体制を整備することで、企業は安定的に高技能人材を育成でき、結果として国際競争力の強化にもつながります。

関連記事:外国人技能実習生の受け入れにかかる費用を項目別に解説(開始前から実習開始後まで)

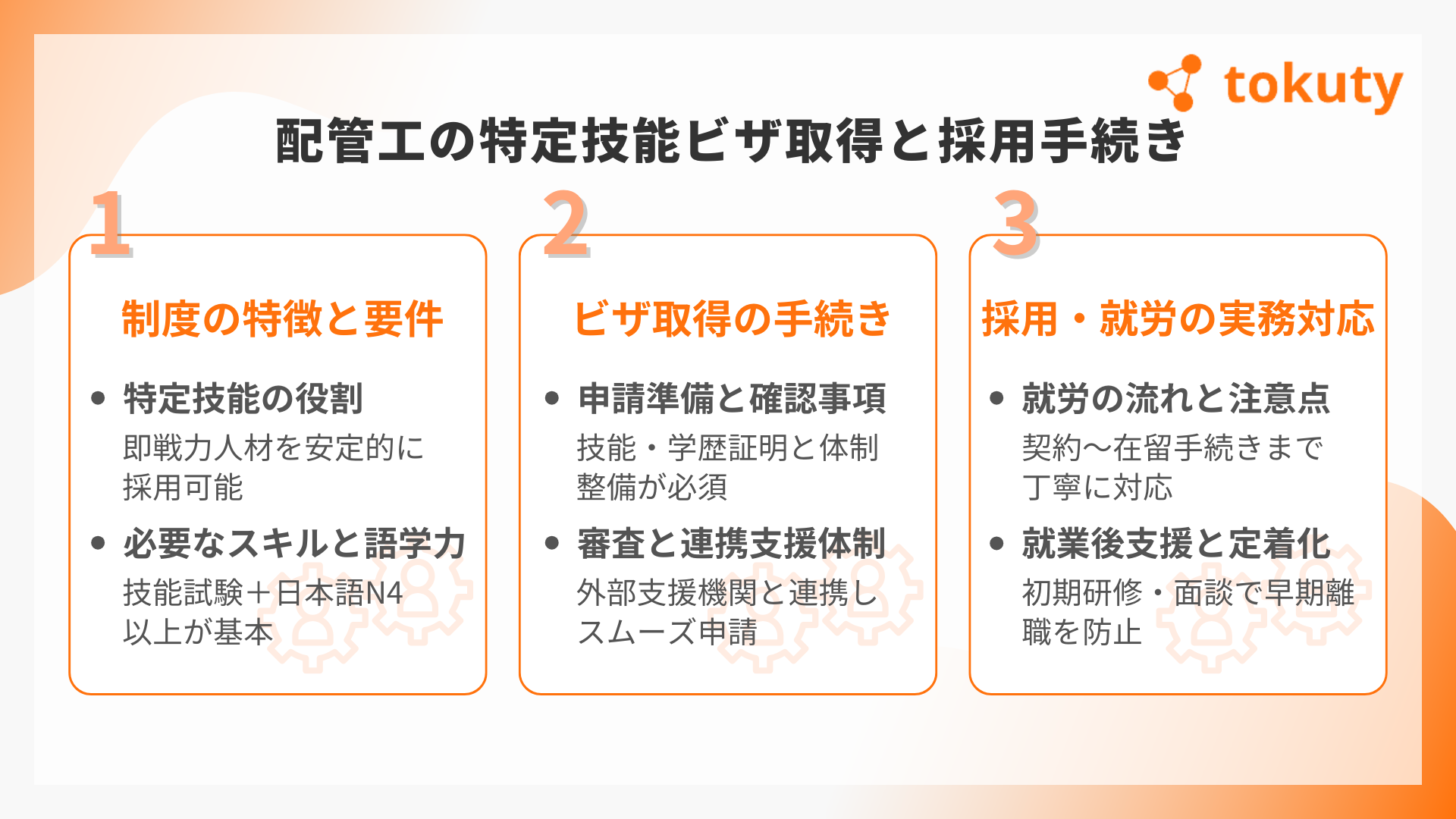

配管工の特定技能ビザ取得と採用手続き

このセクションでは、配管工分野における特定技能ビザ制度の概要と、取得までの流れについて解説します。外国人労働者の採用を検討している企業が、制度を正しく理解し、安心して手続きを進められるよう、ポイントをわかりやすく整理しています。

特定技能ビザは、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が日本で働くための制度です。技能実習制度からのステップアップとして活用されることも多く、企業が安定した即戦力を確保するうえで注目されている手段のひとつです。

特定技能ビザ制度の解説と要件

特定技能ビザは、日本政府が認定した技能試験に合格した外国人に対し与えられる在留資格です。配管工分野でも制度が活用されており、専門知識と一定の実務能力を持つ人材の採用が可能となります。

この制度では、技能試験に加え、日本語能力も一定のレベルを求められます。たとえば、日常会話レベルの日本語力(N4相当以上)が求められるケースが多く、現場での円滑なコミュニケーションを図るうえでも重要な要素となっています。

企業によっては、採用前に日本語研修を実施するなど、現場対応力の向上に取り組んでいるところもあり、スムーズな受け入れにつながっています。

また、ビザ申請の手続きは比較的明確で、計画的に準備を進めれば、一定の期間内に取得できる体制が整っています。制度に関するガイドラインも充実しており、企業は安心して採用活動を進めることができます。

結果として、特定技能ビザ制度は、技能面・言語面ともに基準を満たした人材を採用できる、実践的で信頼性の高い仕組みといえるでしょう。

配管工分野における特定技能ビザ取得の流れ

配管工として特定技能ビザを取得するには、企業側がまず必要書類を準備し、候補者の技能と日本語能力を確認するところからスタートします。

申請では、技能試験の合格証や学歴・職歴の確認書類などを整備する必要があり、手続きの透明性が確保されています。最近では、申請業務をスムーズに進めるために、外部の専門機関と連携して支援体制を構築する企業も増えています。

また、申請後の審査では、応募者の実務経験や技能水準が評価され、企業側の信頼性や受け入れ体制も重視される傾向があります。これにより、企業側も一定の基準に基づいた採用活動を行うことが求められます。

このプロセスを通じて、制度全体の質が保たれ、企業も労働者も安心して就労につなげられるようになっています。

ビザ取得後の定着を考慮して、企業が早い段階からフォローアップ体制を整えておくことも重要です。定期的な面談や就労サポートを実施することで、採用後の離職リスクを抑え、長期的な人材確保につながります。

採用から就労までの手続きと注意点

特定技能ビザを活用して採用した外国人労働者が円滑に就労できるようにするためには、採用から就業開始までの各ステップを丁寧に進める必要があります。

ビザ申請に加え、雇用契約の締結、在留資格の変更手続き、必要書類の最終確認など、多岐にわたる手続きがあります。これらを確実にこなすことで、トラブルや手続きミスによる就労の遅延を防ぐことができます。

また、実際の就労開始後も、労働条件の整備や安全衛生面での対応が不可欠です。企業側は定期的に就業環境を見直し、安心して働ける体制づくりを継続することが求められます。

現場へのスムーズな適応を促すために、初期研修やオリエンテーションを実施する企業も多く、これが早期離職の防止や職場定着に効果を発揮しています。

最終的に、採用から就労までの一連の流れを丁寧に設計・実施することが、特定技能ビザ制度を有効に活用するための大きなポイントになります。

関連記事:在留資格「特定技能」の取得要件や特定技能外国人の受け入れまでの流れを解説

外国人労働者採用に伴う法的手続きと留意点

このセクションでは、外国人労働者を採用する際に企業が押さえておくべき法的手続きや注意点について解説します。法令遵守を徹底するためのポイントや、具体的な手続き、必要なサポート体制を整理することで、トラブルを防ぎつつ、安心できる採用活動を実現できます。

近年、外国人労働者の採用が拡大する中で、在留資格の確認や労働関連法規への対応が一層重要になっています。正しい手続きを踏むことで、企業と労働者の双方が安心して働ける環境が整います。

在留資格確認と違法就労の防止

外国人労働者を採用する際、まず最初に行うべきなのが、在留資格の確認です。在留カードなどの公的書類をもとに、就労が認められているかどうかを必ずチェックする必要があります。

制度を正しく理解せずに雇用してしまうと、知らぬ間に違法就労となってしまうケースもあるため、採用段階から丁寧な確認が欠かせません。

また、就労開始後も定期的な在留資格の更新確認や、変更があった場合の迅速な対応が重要です。実際に、社内でチェックリストや確認フローを整備している企業では、法的トラブルを未然に防げている事例が多く見られます。

入管や労働基準監督署と適切に連携できる体制を整えておくことで、問題が起きた場合にも迅速な対応が可能となり、企業の信頼性向上にもつながります。

このように、在留資格の適切な確認と継続的な管理は、外国人労働者の採用における基本かつ最重要のステップです。

労働関連法規の遵守と労働条件の整備

外国人労働者を採用する際には、労働基準法や労働安全衛生法などの法令をしっかりと守ることが大前提です。法令遵守は、企業の信頼性を支える基盤であり、同時に働く人の安心にも直結します。

また、言語や文化の違いに配慮した職場環境づくりも大切です。たとえば、日本語研修の導入や、母語に対応したマニュアルの整備といった取り組みが、スムーズなコミュニケーションや職場定着につながっています。

こうした対応を通じて、トラブルが減少し、労働者のモチベーションが向上したという報告もあります。定期的に労働環境を見直し、改善を図ることは、企業と労働者の信頼関係を築くうえでも非常に有効です。

企業が社会的責任を果たすという意味でも、法令遵守と職場の整備は欠かせない取り組みだといえるでしょう。

コンプライアンスと企業の責任

外国人労働者の採用においては、社内体制の整備とコンプライアンス意識の向上が求められます。単に法を守るだけでなく、企業としての社会的責任を果たす姿勢が、長期的な信頼を築く鍵になります。

最近では、社内に専任の担当者を置き、教育研修や定期的なチェック体制を設けている企業も多く見られます。こうした取り組みによって、法令違反の発生を防ぐとともに、社内外からの信頼獲得にもつながっています。

また、労働者に対して公平で透明な評価制度を導入することで、安心して働ける環境づくりが可能となり、結果的に定着率の向上にも貢献します。

外部監査や第三者機関との連携体制を整えることも、ガバナンス強化に有効です。企業の透明性が高まれば、採用活動全体の信頼度も向上します。

このように、コンプライアンス体制の強化は、単なるルール対応にとどまらず、企業の持続可能な成長を支える基盤となる重要な要素です。

まとめ

本記事では、「配管工の人手不足」という業界全体の課題に対して、外国人労働者の採用をひとつの解決策とし、その具体的な手法や制度の活用方法について解説しました。

現状の背景や企業が直面している影響を整理したうえで、技能実習生制度や特定技能ビザ制度を活用するためのポイント、さらには採用後のサポート体制まで、実務に直結する情報をお伝えしました。

外国人材の採用は、単に人手不足を補うだけでなく、現場の技術力を底上げし、企業の安定的な運営、そして長期的な競争力の強化にもつながる取り組みです。とくに、制度を正しく理解し、適切に活用することで、即戦力となる人材の確保と育成の両立が可能になります。

企業に求められるのは、在留資格の確認や法令遵守といった基本的な手続きに加え、文化や言語の違いを受け入れた柔軟な受け入れ体制の整備です。こうした取り組みが、配管工業界における技術継承や生産性の向上を支え、将来的な安定にもつながっていくでしょう。

最終的に、多角的な視点と柔軟な採用戦略を持つことが、企業の持続可能な成長だけでなく、業界全体の明るい未来を切り拓く鍵となります。

今後、外国人労働者の採用を積極的に進めていくことは、即戦力の確保と同時に、企業が新たな可能性を広げる第一歩となるはずです。