出入国在留管理庁の令和6年(2024年)末時点の統計によると、日本に在留する外国人は、約376万9千人に達し、過去最多を更新しました。うち中長期在留者は約349万5千人、特別永住者は約27万4千人です 。

永住者や特別永住者として日本に定住する外国人は、自身の在留資格によって法的位置づけや雇用時の扱いが異なります。

在留資格の中でも「永住者」と「特別永住者」について、その法的な定義や申請条件、雇用時の取り扱いの違いを詳しく解説します。外国人雇用を進める企業担当者が押さえておきたい基礎知識を、わかりやすく整理しています。

参照:出入国在留管理庁「令和3年6月末現在における在留外国人数について」

そんな方は、まずは 6つの質問に答えるだけの

特定技能マッチ度診断 をご利用ください!

在留資格における「永住者」とは

在留資格における一般永住者(以下、永住者)とは、一定の要件を満たし、法務大臣から永住許可を受けた外国人のことです。

出入国在留管理庁によると、令和6年(2024年)末時点で、永住者として日本に在留している外国人は約91万8,116人にのぼります。

国籍による内訳は、約87万人の中国を筆頭に、ベトナム、韓国、フィリピン等のアジア諸国が上位を占め、在留外国人の過半数を占めています。

なお、永住者はほかの在留資格と異なり、在留期間に制限がなく、原則どのような就労活動も可能であるため、企業にとっても柔軟に雇用できる人材層となっています。

永住許可を得るには、いくつかの要件を満たす必要があります。次のセクションでは、具体的な永住許可の条件について詳しく解説します。

永住許可の要件|在留資格「永住者」を取得するには

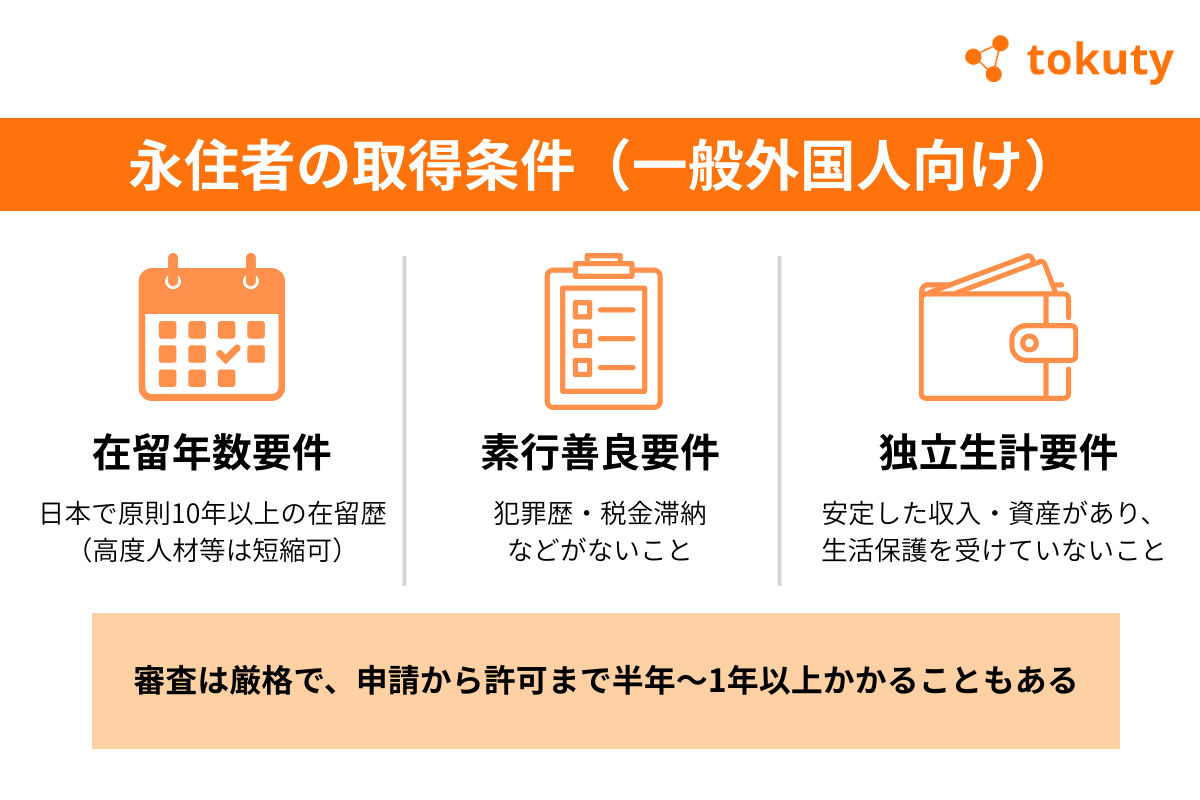

外国人が在留資格「永住者」を取得するには、出入国在留管理庁のガイドラインに基づき、原則として次の要件を満たす必要があります。

永住許可を受けるための3つの基本要件

- 1. 素行が善良であること

日本の法律を守り、社会的に非難されるような行為をしていないことが求められます。 - 2. 独立した生計を営んでいること

継続的に安定した生活ができる収入や資産、または技能を有していることが必要です。配偶者や扶養家族を含めて総合的に判断され、公的扶助(生活保護など)を受けていないことも条件となります。 - 3. 永住が日本国の利益に合致すると認められること

以下のような条件をすべて満たすことが原則となります:- 引き続き10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労可能な在留資格や居住資格であること

- 納税や社会保険料の支払い義務を適切に果たしていること

- 罰金刑・懲役刑などの刑罰歴がないこと

- 最長の在留期間を有していること

- 健康面で公衆衛生上の問題がないこと

要件の一部が免除されるケース

日本人や永住者、特別永住者の配偶者や子である場合、「素行が善良であること」「生計の安定」は要件から除外されます。

原則10年以上の在留に代わる特例

以下のような場合には、在留期間10年未満でも永住申請が可能です。

- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:婚姻生活が3年以上&日本に1年以上在留

- 日本人・永住者・特別永住者の実子:1年以上日本に在留

- 定住者:5年以上継続して在留

- 難民認定者:認定後5年以上継続して在留

- 外交・経済・文化分野などで日本に貢献がある者:5年以上継続して在留

- 地域再生法に基づく活動に従事:3年以上継続して在留

- 高度人材外国人(ポイント制):80点以上なら1年以上/70点以上なら3年以上在留

「日本への貢献」の具体例

日本への貢献とされる主な実績には以下があります:

- ノーベル賞・フィールズ賞・プリツカー賞など国際的な権威ある賞の受賞

- 国民栄誉賞・勲章・褒章の受章

- 外交・経済産業・文化芸術・教育・研究・スポーツなどの分野で顕著な功績がある場合

参照:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) – 出入国在留管理庁

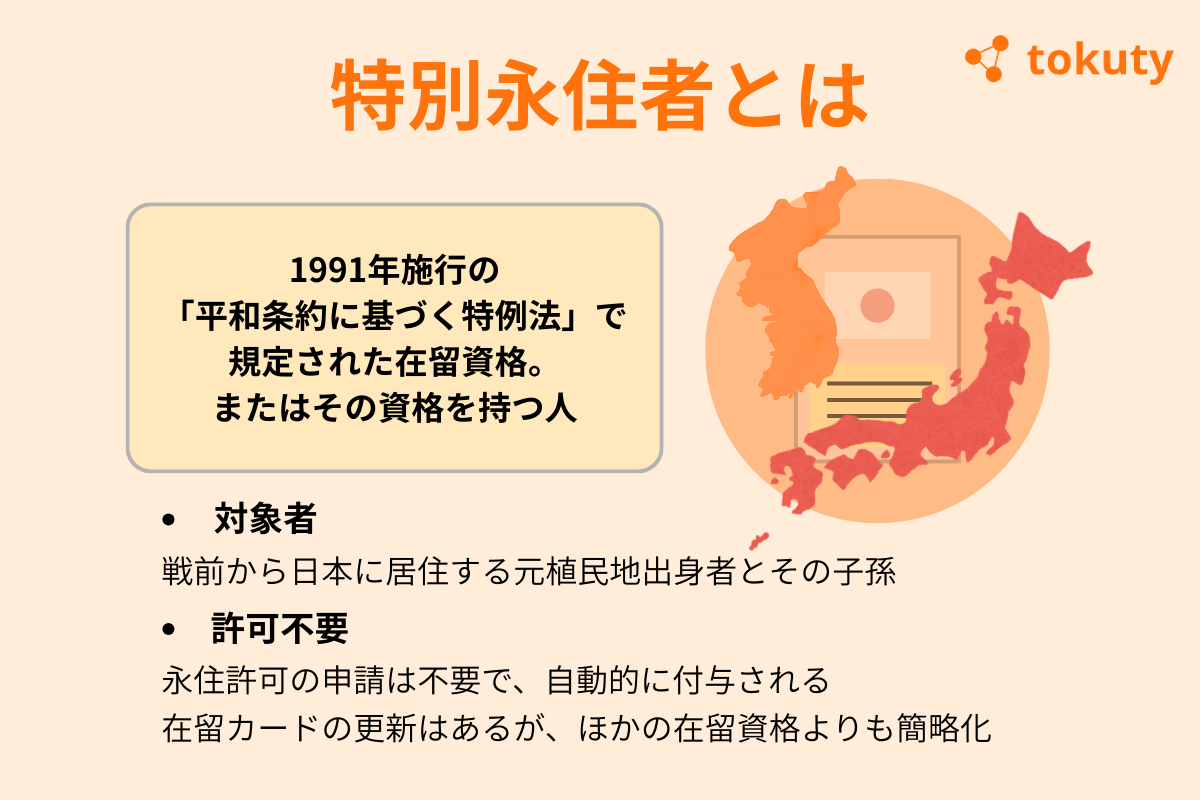

「特別永住者」とは

特別永住者とは、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により規定された在留資格又は、当該在留資格を有する者を指します。

法制定の背景には、第二次世界大戦及び戦中日本の植民地政策が存在し、1952年のサンフランシスコ講和条約の発効により、日本国籍を離脱した在日朝鮮人、韓国人、台湾人及び子孫等が対象です。

特別永住者は、日本国籍を継続するか、朝鮮籍や中華民国籍に戻るかの選択肢がなかった対象者の定住を考慮し、日本への永住を認めた在留資格であり、2024年現在でも、約28万人が特別永住者として在留しています。

「永住者」と「特別永住者」の法律上の違い|在留資格の比較

「永住者」と「特別永住者」は、いずれも日本における永住を認められた在留資格ですが、法律上の根拠・申請手続き・在留管理の扱いなどにおいて大きく異なります。

在留資格の根拠となる法律の違い

- 永住者は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づく在留資格であり、外国人が個別に申請・審査を受けて取得します。

- 特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に基づく在留資格です。特定の歴史的背景を持つ外国籍の方に与えられます。

申請手続き・審査の違い

- 永住者は、素行や生計、在留期間などの厳格な要件を満たした上で、住所地を管轄する地方出入国在留管理官署にて永住許可申請を行います。

- 特別永住者は、個別の審査や許可申請は不要で、市区町村の窓口で特別永住者証明書の交付申請を行います。素行や資産などの条件も問われません。

在留カードと証明書の違い

- 永住者は、在留カードが交付され携帯義務があります。

- 特別永住者には、特別永住者証明書が交付されますが、携帯義務はありません。

このように、両者は在留資格としての位置づけや法的管理方法が大きく異なるため、雇用や行政手続きの際には区別して理解しておくことが重要です。

「永住者」と「特別永住者」の雇用手続きの違い|在留資格ごとの注意点

「永住者」と「特別永住者」は、いずれも就労制限のない在留資格(いわゆる「身分系在留資格」)に分類されますが、企業が雇用する際の在留カード確認や届出義務においては大きな違いがあります。

在留カードの確認義務の違い

- 永住者を雇用する際には、在留カードを確認し、就労資格の有無を把握する必要があります。

- 特別永住者は、「特別永住者証明書」の対象であり、在留カードによる確認は不要です。

外国人雇用状況の届出義務の違い

- 永住者を雇用・離職させた場合、労働施策総合推進法に基づき、ハローワークに外国人雇用状況の届出が必要です。

- 特別永住者については、届出義務の対象外とされています。

このように、両者は在留資格上は似ていても、雇用時の確認書類や手続きに明確な違いがあるため、人事・採用担当者は正確に把握しておく必要があります。

「永住者」と「特別永住者」に関するよくある質問

「永住者」や「特別永住者」に関連する制度を調べる中で、「帰化との違い」や「資格の取り消し」など、よくある疑問点が生じることがあります。ここでは、企業の人事担当者や外国人本人から寄せられる代表的な質問に回答します。

永住者・特別永住者と帰化の違いは何ですか?

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得し、日本人となる手続きを指します。一方、永住者や特別永住者は日本に永住できる「在留資格」であり、国籍はそのまま外国籍のままです。

在留期間に制限がなく、長期間日本に住めるという点は共通ですが、帰化すれば強制退去の対象外になるなど、国籍の有無による根本的な違いがあります。

定住者と永住者の違いは?

定住者は、特別な事情がある場合に法務大臣の裁量で認められる在留資格で、配偶者との離婚・死別・日系人などが主な対象です。

一方、永住者は所定の条件(善良な素行、安定した生活、10年の在留歴など)を満たして許可される在留資格です。最大の違いは、定住者には在留期間の制限があることです。

永住許可が取り消されることはありますか?

永住者の在留資格は、以下のような場合に取り消される可能性があります。

- 虚偽の申請や偽造書類で永住許可を取得したことが発覚した場合

- 懲役刑などの重大な刑罰を受けた場合

- 再入国許可を得ずに出国し、1年以上が経過した場合

- 居住地の届出義務(転入・転出等)を怠った場合

特別永住者も、再入国許可なしで出国し、再入国期限内に戻らなかった場合は在留資格を喪失する点に注意が必要です。

国家公務員や地方公務員になることはできますか?

永住者・特別永住者は就労制限のない在留資格のため、基本的にはどのような仕事にも就けます。

ただし、国家公務員試験は日本国籍が必要であるため、受験できません。一方、地方公務員については自治体によって国籍要件が異なるため、受験可能な場合もあります。

おわりに

「永住者」と「特別永住者」は、いずれも日本に永住することが認められた身分系の在留資格です。しかし、その制度の背景や根拠法、在留手続き、雇用における取り扱いなどには明確な違いがあります。

特に特別永住者制度は、歴史的・国際的な背景に基づいて制定された特例的な制度であり、制度の成り立ちを理解するには一定の知識が必要です。

本記事では、両者の制度上の違いや、雇用管理・在留カード・届出義務などの観点から具体的に比較・解説しました。在留資格制度を正しく理解し、雇用や人事管理に役立てることが、企業・個人双方にとって重要です。

今後、永住者や特別永住者の採用・雇用を検討している方や、在留資格に関心のある方は、ぜひ本記事の内容を参考にして、最新の制度理解にお役立てください。